生活是焠煉人性的試金石

谷立立

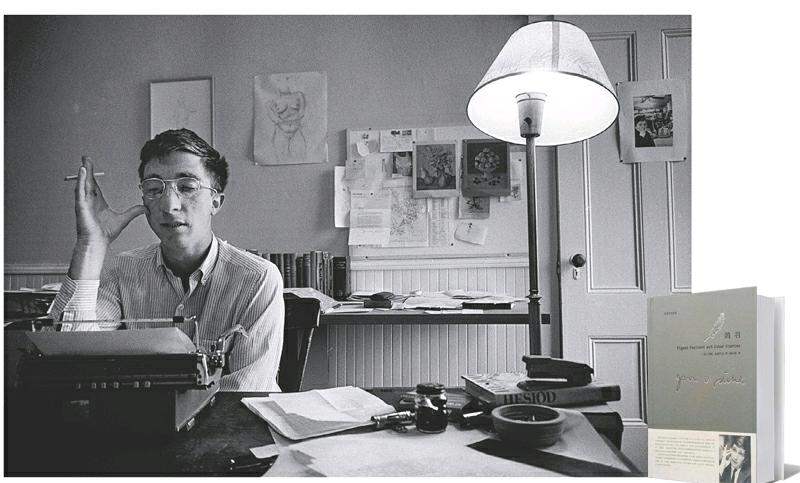

美國作家約翰·厄普代克與其作品《鴿羽》

談到記憶,卡夫卡曾寫下“權(quán)且算是報(bào)復(fù)吧,昔日的記憶之門對(duì)我逐漸關(guān)閉,將我拒于其外”的句子。然而,就作家而言,即便是記憶的洞口已經(jīng)變得越來越“渺小”,他還是會(huì)一如既往地回到原地。因?yàn)閯?chuàng)作的意義終歸是要讓“時(shí)光重現(xiàn)”——縱然“費(fèi)盡千辛萬苦”、“被刮擦得遍體鱗傷”也在所不惜。可以想象,這段話曾激勵(lì)過多少后來者拿起手中之筆,逆流而上,重回往昔歲月,追尋詩意青春。約翰·厄普代克就是其中一個(gè)。

《鴿羽》是厄普代克早年的短篇集,也是他一生寫作的起點(diǎn),從中能夠輕易找到他大多數(shù)作品的影子。不過,在《鴿羽》里,你看到的絕不會(huì)是《父親的眼淚》和《懷念兔子》里筆力漸枯、已入老境的厄普代克。此時(shí)的他還很青澀,當(dāng)然“青澀”用在這里并非貶義。雖然寫作時(shí)間不長,他已然具有一位成熟小說家應(yīng)該具備的所有文學(xué)特質(zhì)。相比在已成定式的寫作里苦苦摸索、求新求變的老年時(shí)期,《鴿羽》的創(chuàng)作顯然擁有更大的自由度:他可以盡情發(fā)揮,不受門派、規(guī)條、風(fēng)格的拘囿,將小說當(dāng)成試探、摸索創(chuàng)作法門的門徑,以期找到更多元、更成熟的寫作方式。

集子里大部分篇什創(chuàng)作于上世紀(jì)五六十年代,那時(shí)的文學(xué)如果沒有罩上后現(xiàn)代的光環(huán),大約也算不上是“文學(xué)”了。即便《鴿羽》本質(zhì)上并非“后現(xiàn)代寫作”的范本,也不妨礙字里行間流露出那么一點(diǎn)后現(xiàn)代的元素:《大天使》活脫脫就是一首贊美詩;《魔法師應(yīng)該打媽咪嗎?》沿用“故事套故事”的敘述結(jié)構(gòu);《說給妻子的愛語》則滿紙意識(shí)流,恍然間竟有了那么點(diǎn)普魯斯特的味道。

彼時(shí),小說家厄普代克還很年輕,剛剛邁入而立之年,初為人夫、人父的甜蜜尚未從唇邊褪去。他完全有資格懷念自己“在賓夕法尼亞度過的孤單的青春”,有能力回望歲月那端的風(fēng)景,并從“那片片逐漸褪色的廣闊的繽紛領(lǐng)域里”捕捉點(diǎn)什么,又不至于被庸俗的生活氣味捆綁、乃至淹沒。于是,他像卡夫卡一樣一次次回到過去,雖說歷盡艱辛,卻也未必有頭破血流之虞,反倒是自得其樂,且有余裕游戲一番,也為平靜的生活注入了并不平靜的美。于是,生活似乎柔和了許多,不再板著一張言語無味、面目可憎的臭臉,細(xì)看之下竟有了一絲半點(diǎn)“難以言傳的魅力”呢。

比如《A&P》的打工男孩從泳衣少女身上看到了美;《沃爾特·布雷吉斯》的兩夫婦把議論他人軼事當(dāng)作消遣游戲;《靜物寫生》里學(xué)繪畫的年輕人從尋常的瓜果上找到了創(chuàng)作靈感。到了同名短篇《鴿羽》,這種“美的發(fā)現(xiàn)”更是淋漓盡致地展現(xiàn)而出。一家子從城里搬到鄉(xiāng)下,還不習(xí)慣當(dāng)?shù)厣睢8改笧榱宿r(nóng)事爭(zhēng)論不休,17歲少年大衛(wèi)沉浸在形而上的思考中,在有關(guān)宗教、救贖和對(duì)死亡的恐懼中自亂方寸,感覺凸窗外的世界“似乎像個(gè)他自己永遠(yuǎn)被封鎖在外的避難所”。直到奶奶叫他去谷倉射殺鴿子,所有壓抑才得以釋放。在四下亂飛的鴿羽中,大衛(wèi)得到了美的洗禮,頓悟“上帝對(duì)這些毫無價(jià)值的鳥兒都慷慨施以如此鬼斧神工,他當(dāng)然不會(huì)因?yàn)榫芙^讓大衛(wèi)獲得永生而毀了他全部的創(chuàng)造”。

很多時(shí)候,厄普代克就是他筆下那只狡詐多變的兔子,對(duì)中產(chǎn)生活的熱情遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于厭倦。我們看他的文字,常常看到“歡欣滑翔的興奮感”,仿佛鴿子羽毛一般輕若無物、四下飄散。但時(shí)不時(shí)地,從這輕盈之中又隱隱浮現(xiàn)出一星半點(diǎn)的危機(jī),為故事添上一點(diǎn)遲疑與凝重。這種凝重,說到底來自于家庭,準(zhǔn)確地說是家庭成員之間的對(duì)立。如果說《魔法師應(yīng)該打媽咪嗎?》借講睡前故事,隱隱透露小女兒對(duì)媽咪的不滿,那么《高飛》無疑是家庭矛盾的頂點(diǎn)了。一家三代五口人共同生活在一幢鄉(xiāng)下小屋里,外祖父和母親針尖對(duì)麥芒,彼此看不順眼。其后,母親以極強(qiáng)的控制欲壓制兒子與異性的正常交往。一時(shí)之間,矛盾激化到不可收拾的地步,兒子只有借出走來完成對(duì)家的反抗。

是的,出走。回到厄普代克,這位一生專注于描摹中產(chǎn)階級(jí)乏味人生的作家總算是借“出走”和時(shí)代小小地接了一下軌。不過,他和他同時(shí)代的作家(如“垮掉的一代”)不是同路人。終其一生,厄普代克不是絕對(duì)的出離者。他始終奉行中庸的處事之道,不愿也不能為兔子們提供一勞永逸的解脫方案。這就好比一次永遠(yuǎn)到不了終點(diǎn)的馬拉松,兔子跑啊、跑啊,前腳跨出家門,后腳就回來了。如此幾經(jīng)折返,從“歸來”到“富了”,再到“歇了”,年老色衰的兔子終于跑不動(dòng)了,只剩下被人“懷念”的份兒了。

這樣的“逃離”,永遠(yuǎn)限于半途而廢的嘗試,或許厄普代克更愿意稱之為“反逃離”。不妨借用錢鍾書先生的“圍城”理論來闡釋一番:所謂生活,難道不是城里的人想沖出來,城外的人想沖進(jìn)去嗎?具體到小說,就有了《鴿羽》里兩相悖逆的怪誕論調(diào):先是《高飛》的少年不堪忍受“家”之重負(fù),拼命想要逃出去,再有《家》里在外游學(xué)多年的青年人心潮澎湃地走回來。不僅如此,后者的回鄉(xiāng)之旅更像是一曲“家的贊歌”,與之前的仇視形成鮮明對(duì)照:“當(dāng)時(shí)好像非走不可。但帶給他的感覺卻是空虛、脆弱,透徹見底——就像一只小瓶子,……回家給他注入了力量,注入了更濃些的液體。因此,他帶著一種負(fù)疚的急迫感,悄悄催促汽車快快奔駛,好像美利堅(jiān)的心臟會(huì)在他趕到之前停止跳動(dòng)。”

沒錯(cuò),“當(dāng)時(shí)好像非走不可”,但離開之后,一顆心又沒著沒落。當(dāng)此之際,只有回家,回家為兔子注入了必要的力比多(這是浪跡天涯無法企及的)。因此,他才能一而再、再而三地往返于出走-回家-出走-回家的老路上,循環(huán)往復(fù)、樂此不疲。如此這般,并非矛盾。畢竟,優(yōu)柔寡斷、反復(fù)無常才是中產(chǎn)階級(jí)最突出的標(biāo)志吧。

作為美國當(dāng)代中產(chǎn)階級(jí)的靈魂畫師,厄普代克數(shù)十年如一日以“專業(yè)牙醫(yī)”般的精確筆法來描寫他和他身邊的人,他寫他們的糾結(jié),寫他們的失落,寫兩代人間難以逾越的鴻溝,寫受困于父母的少年幾近扭曲變形的人生。同時(shí),和所有接受過嚴(yán)苛繪畫訓(xùn)練的人一樣,他很敏感,善于從針尖上找尋戲劇化的因子,捕捉生而為人的矛盾、軟弱和妥協(xié)。《馬人》開篇即說“人本身是介乎天國與塵世之間的生物”,那么,我們浸淫其中的生活就是那塊焠煉人性的試金石了。

〔《鴿羽》(美)約翰·厄普代克著,楊向榮譯,上海譯文出版社〕