從張位《問(wèn)奇集》看明代官話(huà)的基礎(chǔ)方言

孫宜志

(杭州師范大學(xué) 人文學(xué)院, 浙江 杭州 311121)

從張位《問(wèn)奇集》看明代官話(huà)的基礎(chǔ)方言

孫宜志

(杭州師范大學(xué) 人文學(xué)院, 浙江 杭州 311121)

摘要:明代張位《問(wèn)奇集》中的“鄉(xiāng)音”是指明代各地人說(shuō)官話(huà)——漢語(yǔ)共同語(yǔ)時(shí)出現(xiàn)的語(yǔ)音偏誤。研究這些語(yǔ)音偏誤能夠得知明代官話(huà)的一些信息。明代官話(huà)語(yǔ)音的標(biāo)準(zhǔn)音以江淮官話(huà)語(yǔ)音為基礎(chǔ),至于有入聲、泥來(lái)不混等則是明代漢語(yǔ)共同語(yǔ)語(yǔ)音的特征。

關(guān)鍵詞:《問(wèn)奇集》;明代官話(huà);基礎(chǔ)方言

中圖分類(lèi)號(hào):H172

文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

文章編號(hào):1674-2338(2015)06-0092-07

DOI:10.3969/j.issn.1674-2338.2015.06.012

Abstract:Dialects in Zhang Wei’s Wenqiji are the pronunciation bias resulted from people of different regions when speaking their Mandarin, namely Chinese common language. An explorative study on the pronunciation bias can help us get the valuable information about the common language in Ming Dynasty. It is suggested in this paper that the standard pronunciation of the mandarin in Ming Dynasty is based on the pronunciation of Jianghuai mandarin, and the phenomena of entering tones and “ni lai bu hun” are pronunciation features of Chinese common language in Ming Dynasty.

收稿日期:2015-08-08

基金項(xiàng)目:國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金規(guī)劃課題“東漢隋本緣部漢譯佛經(jīng)定中結(jié)構(gòu)研究”(09BYY049)、浙江省社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)重點(diǎn)研究課題“東漢-隋佛經(jīng)定中結(jié)構(gòu)研究”(08Z32)的研究成果。

作者簡(jiǎn)介:許劍宇(1969—),男,安徽宿松人,文學(xué)博士,杭州師范大學(xué)人文學(xué)院副教授,主要從事漢語(yǔ)言文字學(xué)研究。

漢語(yǔ)方言歷來(lái)差異巨大,兩千多年來(lái)歷朝歷代都有共同語(yǔ),這兩點(diǎn)是無(wú)可爭(zhēng)議的。明代漢語(yǔ)共同語(yǔ)稱(chēng)為官話(huà),明代官話(huà)的情況目前還存在著很大爭(zhēng)議。爭(zhēng)議主要在兩個(gè)方面:一是明代官話(huà)以哪個(gè)地方方言音為標(biāo)準(zhǔn)音;二是明代官話(huà)語(yǔ)音有什么特點(diǎn)。筆者在閱讀相關(guān)材料過(guò)程中發(fā)現(xiàn),明代張位的《問(wèn)奇集》對(duì)解決明代官話(huà)的相關(guān)問(wèn)題有很重要的參考價(jià)值。

一、《問(wèn)奇集》中的注音材料及材料的性質(zhì)

張位(1538—1605),字明成,號(hào)洪陽(yáng),江西南昌新建縣人。明代大臣、學(xué)者、詩(shī)人。1568年進(jìn)士,改庶吉士,授翰林院編修,編修《世宗實(shí)錄》。進(jìn)禮部尚書(shū),后改任文淵閣大學(xué)士。與《交泰韻》的作者河南寧陵的呂坤(1536-1618)為同時(shí)人,二人同朝輔政。

《問(wèn)奇集》是張位撰寫(xiě)的一部語(yǔ)言文字著作,分19門(mén),其中第19門(mén)“各地鄉(xiāng)音”為我們提供了當(dāng)時(shí)的一些語(yǔ)言信息。研究這些語(yǔ)言信息,有助于我們了解明代的語(yǔ)言生活和語(yǔ)言情況。現(xiàn)照錄如下(為了后面討論的方便,在每個(gè)地域前加上漢字的序號(hào),在每條鄉(xiāng)音前加上阿拉伯?dāng)?shù)字的序號(hào)):

大約江以北入聲多作平聲,常有音無(wú)字,不能具載;江南多患齒音不清,然此亦官話(huà)中鄉(xiāng)音耳。若其各處土語(yǔ),更未易通也。

(一)燕趙

(1)北為卑(2)綠為慮(3)六為溜(4)色為篩(5)飯為放(6)粥為周(7)霍為火(8)銀為音(9)谷為孤

(二)秦晉

(10)紅為魂(11)國(guó)為歸(12)數(shù)為樹(shù)(13)百為撇(14)東為敦(15)中為肫

(三)梁宋

(16)都為兜(17)席為西(18)墨為昧(19)識(shí)為時(shí)(20)于為俞(21)肱為公

(四)齊魯

(22)北為彼(23)國(guó)為詭(24)或?yàn)榛?25)狄為低(26)麥為賣(mài)(27)不為補(bǔ)

(五)西蜀

(28)怒為路(29)弩為魯(30)主為詛(31)術(shù)為樹(shù)(32)出為處(33)入為茹

(六)吳越

(34)打?yàn)辄h(35)解為嫁(36)上為讓(37)辰為人(38)婦為務(wù)(39)黃為王(40)范為萬(wàn)(41)縣為厭(42)豬為知

(七)二楚

(43)之為知(44)解為改(45)永為允(46)汝為爾(47)介為蓋(48)山為三(49)士為四(50)產(chǎn)為傘(51)歲為細(xì)(52)祖為走(53)睹為斗(54)信為心

(八)閩粵

(55)府為虎(56)州為啾(57)方為荒(58)勝為性(59)常為墻(60)成為情(61)法為滑(62)知為茲(63)是為細(xì)(64)川為筌(65)書(shū)為須(66)扇為線(xiàn)

丁邦新研究《問(wèn)奇集》后認(rèn)為:燕趙“約指河北及山西西部”,秦晉“約指陜西及山西東部”,梁宋“約指河南”,齊魯“約指山東”,西蜀“約指四川”,吳越“約指江蘇南部及浙江”,二楚“約指湖南、湖北兩省”,閩粵“約指福建、廣東兩省”。[1]筆者基本同意這一看法,但是認(rèn)為:燕趙“約指河北及山西東部”,秦晉“約指陜西及山西西部”。

《問(wèn)奇集》的各地“鄉(xiāng)音”是什么性質(zhì)的語(yǔ)音現(xiàn)象?

丁邦新認(rèn)為:“張位在《問(wèn)奇集》里所記的資料,所反映的是16世紀(jì)明代的各地方音。”[1](P.102)這一觀點(diǎn)值得商榷。在《問(wèn)奇集》出現(xiàn)了三個(gè)名詞:“官話(huà)”、“鄉(xiāng)音”、“土語(yǔ)”。這三個(gè)詞語(yǔ)的意思顯然是不同的。“各地土語(yǔ)”“更未易通”,這說(shuō)明“土語(yǔ)”才是“16世紀(jì)明代的各地方音”,而張位在“各地鄉(xiāng)音”中并未記錄;“鄉(xiāng)音”是“官話(huà)中的鄉(xiāng)音”,可見(jiàn)“鄉(xiāng)音”是存在于“官話(huà)”中的,是在說(shuō)“官話(huà)”時(shí)流露出來(lái)的,應(yīng)該相當(dāng)于當(dāng)代中國(guó)人說(shuō)民族共同語(yǔ)——普通話(huà)時(shí)受自己母語(yǔ)方言的干擾而出現(xiàn)的語(yǔ)音偏誤。例如“燕趙:北為卑”。張位的意思是說(shuō),官話(huà)里“北”與“卑”是不同音的,但是燕趙人在說(shuō)官話(huà)時(shí)“北”與“卑”同音了,這是燕趙人說(shuō)共同語(yǔ)時(shí)流露的鄉(xiāng)音。又如“吳越:打?yàn)辄h”,張位的意思是說(shuō),官話(huà)里“打”與“黨”不同音,但是由于吳越“打”“黨”同音,所以吳越人在說(shuō)官話(huà)時(shí)將“打”說(shuō)成了“黨”。

丁邦新認(rèn)為《問(wèn)奇集》中的同音字對(duì),可能有兩種情況,一是用當(dāng)?shù)氐耐糇肿⒁簦怯脧埼蛔约旱脑?huà)給各地方言注音。他說(shuō):“無(wú)論是同音字或注音法,也無(wú)論是燕趙或閩粵,每一條資料都足以反映張氏自己的方言。換句話(huà)說(shuō),各地66條資料等于是張氏方言里66對(duì)對(duì)比的例子。”[1](P.102)筆者認(rèn)為不可能。因?yàn)閺埵嫌米约悍窖越o各地鄉(xiāng)音注音,起不到注音的作用。張位給各地鄉(xiāng)音注音,是要讓天下人明白各地鄉(xiāng)音是怎么樣的。只有用大家都能懂的當(dāng)時(shí)的民族共同語(yǔ)來(lái)給各地鄉(xiāng)音注音,才能達(dá)到注音的目的。

說(shuō)話(huà)人受自己母語(yǔ)方言干擾,在學(xué)習(xí)和使用目標(biāo)語(yǔ)時(shí)出現(xiàn)一些語(yǔ)音偏誤現(xiàn)象,在現(xiàn)代很常見(jiàn),在古代也應(yīng)該是這樣。它們存在如下關(guān)系:

“土語(yǔ)”音“官話(huà)”音“鄉(xiāng)音”

A=BA≠BA=B

也就是說(shuō),“土語(yǔ)”音一致的,在鄉(xiāng)音里也會(huì)一致,在官話(huà)音里不一致。

“鄉(xiāng)音”是受方言特點(diǎn)影響而形成的,在“鄉(xiāng)音”里同音的字,在“土語(yǔ)”中一般也會(huì)同音。所以丁先生據(jù)此推測(cè)“明代各地方音”的音類(lèi)分合特點(diǎn)是可行的。但是筆者認(rèn)為不能據(jù)此推測(cè)“作者的方音”,《問(wèn)奇集》中的各地鄉(xiāng)音與作者張位的新建話(huà)也許根本就沒(méi)有關(guān)系,但是可以據(jù)此推測(cè)明代官話(huà)——明代漢語(yǔ)共同語(yǔ)的特點(diǎn)。

二、從張位《問(wèn)奇集》看明代官話(huà)的基礎(chǔ)方言

《問(wèn)奇集》的記錄給我們提供了若干有價(jià)值的語(yǔ)音信息。

(一)張位《問(wèn)奇集》反映了當(dāng)時(shí)的語(yǔ)言生活情況

1.從張位《問(wèn)奇集》短短的幾段文字可見(jiàn),明代方言土語(yǔ)差異很大,“各處土語(yǔ),更未易通”。張位的這種描述,在現(xiàn)代中國(guó)仍然如此,漢語(yǔ)南部方言通話(huà)極其困難,甚至相鄰的村鎮(zhèn)都無(wú)法通話(huà)。

2.明代存在各地人都說(shuō)、會(huì)說(shuō)的共同語(yǔ),這個(gè)共同語(yǔ)稱(chēng)為“官話(huà)”,明代官話(huà)有標(biāo)準(zhǔn)音。各地人在說(shuō)官話(huà)時(shí),會(huì)出現(xiàn)不標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象,這些不標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象,張位稱(chēng)為“鄉(xiāng)音”。他列舉的66條“鄉(xiāng)音”雖然難通,但是比各地“土語(yǔ)”易通。這說(shuō)明官話(huà)有標(biāo)準(zhǔn)音。

3.張位《問(wèn)奇集》顯示當(dāng)時(shí)的官話(huà)只有一種,并沒(méi)有兩種。張位指出,北方人——燕趙、秦晉、梁宋、齊魯在說(shuō)官話(huà)時(shí)候都出現(xiàn)鄉(xiāng)音。四川人——西蜀也會(huì)出現(xiàn)鄉(xiāng)音。這說(shuō)明當(dāng)時(shí)的官話(huà)只有一種。張位所指的“官話(huà)”是指當(dāng)時(shí)的民族共同語(yǔ),不是“官話(huà)方言”。

4.明代官話(huà)——民族共同語(yǔ)的標(biāo)準(zhǔn)音有可能以江淮官話(huà)音為基礎(chǔ)。李榮先生曾經(jīng)根據(jù)陸法言《切韻序》批評(píng)“吳楚則時(shí)傷清淺,燕趙則多涉重濁,秦隴則去聲為入,梁益則平聲似去”,得出《切韻序》“列舉各地方言的缺點(diǎn),沒(méi)有提到中原,可見(jiàn)劉臻等認(rèn)為中原即洛陽(yáng)及其附近的語(yǔ)音是正音”的結(jié)論。[2](P.30)《問(wèn)奇集》對(duì)各地鄉(xiāng)音的批評(píng)與《切韻序》的枚舉排除法相似。張位提到了各地人說(shuō)官話(huà)有“鄉(xiāng)音”,但是沒(méi)有提到江淮流域,這說(shuō)明明代江淮方言有可能是明代官話(huà)的基礎(chǔ)方言。需要一提的是,張位將“燕趙”放在各地的“鄉(xiāng)音”里,而且居首。這說(shuō)明,在明代萬(wàn)歷時(shí)期首都所在的“燕趙”并不是標(biāo)準(zhǔn)音的所在地。

對(duì)明代的漢語(yǔ)共同語(yǔ)的一些問(wèn)題,學(xué)術(shù)界意見(jiàn)還未統(tǒng)一。

首先是明代官話(huà)——共同語(yǔ)有沒(méi)有比較明確的標(biāo)準(zhǔn)?

蔣紹愚認(rèn)為:當(dāng)時(shí)的官話(huà)(共同語(yǔ))分南北兩支,以北京音為標(biāo)準(zhǔn)的是官話(huà),以南京音為標(biāo)準(zhǔn)的也是官話(huà)。——所以,同樣是在明代,同樣是外國(guó)人學(xué)習(xí)漢語(yǔ),《老樸諺解》用的是北京話(huà)音系,《西儒耳目資》用的是南京音系。他們都沒(méi)有錯(cuò),不管學(xué)會(huì)了哪一種音系,都等于學(xué)會(huì)了“官話(huà)”,可以走遍全中國(guó),和各方人士交談。[3](P.109)

楊耐思認(rèn)為:“現(xiàn)代漢語(yǔ)以前,漢民族共同語(yǔ)的標(biāo)準(zhǔn)音不是以一個(gè)地點(diǎn)方言為基礎(chǔ)的。”[4](P.7)

耿振生認(rèn)為:近代官話(huà)的基礎(chǔ)方言就是整個(gè)北方話(huà),并沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),全國(guó)各地的官話(huà)都是不統(tǒng)一的。[5]“可以說(shuō),官話(huà)基礎(chǔ)方言是‘片’而不是‘點(diǎn)’。”[6](P.122)張玉來(lái)也認(rèn)為:“漢語(yǔ)在歷史上的確存在共同語(yǔ),這個(gè)共同語(yǔ)是以中原漢民族的方言為基礎(chǔ)逐漸發(fā)展起來(lái)的,可以稱(chēng)為中原漢語(yǔ)。現(xiàn)代官話(huà)方言及不同的各種非官話(huà)方言都是中原漢語(yǔ)不同時(shí)期的繼承者。官話(huà)方言?xún)?nèi)部存在高度一致的語(yǔ)音結(jié)構(gòu),不存在交際困難,這就是共同語(yǔ)的基礎(chǔ)。這個(gè)基礎(chǔ)不是一個(gè)點(diǎn),而是一大片。歷史上,漢民族共同語(yǔ)的規(guī)范不是一種現(xiàn)代語(yǔ)言學(xué)意義上的規(guī)范,它沒(méi)有明確的基礎(chǔ)方言點(diǎn),其內(nèi)部存在較大的彈性。”[7]張鴻魁也認(rèn)為:明代官話(huà)沒(méi)有明確的標(biāo)準(zhǔn)。[8]

《問(wèn)奇集》證明以上觀點(diǎn)不符合事實(shí)。筆者認(rèn)為,官話(huà)與官話(huà)方言是不同的。官話(huà)是民族共同語(yǔ);官話(huà)方言是民族共同語(yǔ)的基礎(chǔ)方言。以上幾位學(xué)者的觀點(diǎn)將官話(huà)方言等同于官話(huà)。《問(wèn)奇集》顯示,明代官話(huà)方言有多種,但是官話(huà)只有一種。

其次,如果有比較明確的標(biāo)準(zhǔn),這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是以明代哪個(gè)地點(diǎn)的方言語(yǔ)音為基礎(chǔ)?

李新魁認(rèn)為,元代的共同語(yǔ)的語(yǔ)音是洛陽(yáng)音。他后來(lái)進(jìn)一步論證,從東周開(kāi)始,直到明清,洛陽(yáng)一帶的語(yǔ)音,即“中原之音”、“河洛之音”一直是漢語(yǔ)共同語(yǔ)的標(biāo)準(zhǔn)音,而北京音遲至清中葉以后才逐漸上升為“正音”。[9]麥耘、朱曉農(nóng)認(rèn)為:“南京方言不是明代官話(huà)的基礎(chǔ)”,“南京官話(huà)在當(dāng)時(shí)確有較高聲望,但僅限于南方某些地域;且南京官話(huà)是中原書(shū)音在南方的地域變體,而不同于南京方言”,“當(dāng)時(shí)具有全國(guó)聲望的是河洛話(huà)”。[9]

王力認(rèn)為,北京作為首都,其政治影響決定了北京語(yǔ)音自元代至今六百年來(lái)一直是漢語(yǔ)的“正音”。[10](PP.37-38)

《問(wèn)奇集》對(duì)當(dāng)時(shí)漢語(yǔ)及其諸方言的敘述表明,以上觀點(diǎn)也不符合事實(shí)。

魯國(guó)堯認(rèn)為,三世紀(jì)黃河流域的漢語(yǔ)通語(yǔ)發(fā)展為黃河流域的北朝通語(yǔ),北朝通語(yǔ)衍變發(fā)展為現(xiàn)代北方官話(huà)方言;三世紀(jì)黃河流域的漢語(yǔ)通語(yǔ)由于四、五世紀(jì)的“八王之亂”、“五胡亂華”的難民南遷在淮南至長(zhǎng)江的南岸形成南朝通語(yǔ),南朝通語(yǔ)衍變發(fā)展為現(xiàn)代江淮方言。*參見(jiàn)魯國(guó)堯《論歷史文獻(xiàn)考證法與歷史比較法的結(jié)合——兼議漢語(yǔ)研究中的犬馬鬼魅法則》,《古漢語(yǔ)研究》2003年第1期;魯國(guó)堯《研究明末清初官話(huà)基礎(chǔ)方言的廿二年歷程——“從字縫里看”到“從字面上看”》,載耿振生《近代官話(huà)語(yǔ)音研究》,語(yǔ)文出版社,2007年。明代南京話(huà)語(yǔ)音(江淮官話(huà)的代表點(diǎn)——筆者注)可能是明代漢語(yǔ)共同語(yǔ)的標(biāo)準(zhǔn)音。[11]這一觀點(diǎn)得到曾曉渝、張衛(wèi)東、李葆嘉等的支持。*曾曉渝《試論〈西儒耳目資〉的語(yǔ)音基礎(chǔ)及明代官話(huà)的標(biāo)準(zhǔn)音》,《西南師范大學(xué)學(xué)報(bào)》,1991年第1期;張衛(wèi)東《論〈西儒耳目資〉的記音性質(zhì)》,《王力先生九十誕辰紀(jì)念文集》,山東教育出版社,1991年;李葆嘉《中國(guó)語(yǔ)言文化史》,江蘇教育出版社,2003年。

雖然張位并未在《問(wèn)奇集》中指明南京話(huà)語(yǔ)音是明代漢語(yǔ)共同語(yǔ)的標(biāo)準(zhǔn)音,但是南京話(huà)明代屬于江淮官話(huà),“南京音”說(shuō)更接近歷史事實(shí)。

除了《問(wèn)奇集》,其他明代文獻(xiàn)也證明明代官話(huà)有標(biāo)準(zhǔn),明代官話(huà)的標(biāo)準(zhǔn)音以江淮官話(huà)音為基礎(chǔ)。張玉來(lái)指出,《朝鮮實(shí)錄·成宗實(shí)錄》十四年(1483)所載,朝廷的使者與朝鮮官員在對(duì)話(huà)中提及了“官話(huà)”。原文是:“上語(yǔ)副使曰:‘我國(guó)至誠(chéng)事大,但語(yǔ)音不同,必學(xué)得字音正,然后語(yǔ)音亦正。’”[7]朱元璋給《洪武正韻》的編纂的指示也提到“一以中原雅音為定”。這說(shuō)明,明代官話(huà)在明代人心目中還是有標(biāo)準(zhǔn)的。不過(guò)朱元璋所說(shuō)的中原的概念不是指河南。陳輝考證《明史》《明太祖集》《明實(shí)錄》《朝鮮王朝寶錄》等文獻(xiàn),并結(jié)合朱元璋的詩(shī)歌押韻,指出朱元璋所說(shuō)的“中原”是指鳳陽(yáng)、南京等江淮地區(qū),朱元璋“所謂的‘中原雅音’,要不是鳳陽(yáng)音,就是南京音,或者是近似兩者的江淮方言”。[12]

(二)張位《問(wèn)奇集》在一定程度上反映了當(dāng)時(shí)官話(huà)的特點(diǎn)

分析張位《問(wèn)奇集》所舉的66個(gè)同音字對(duì),我們可以明確明代官話(huà)的一些特點(diǎn),并進(jìn)而推斷明代官話(huà)的基礎(chǔ)方言,同時(shí)能對(duì)一些相關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明起到佐證的作用。以下只分析我們重點(diǎn)關(guān)注的幾個(gè)語(yǔ)音特點(diǎn)。

1.有入聲

張位反復(fù)強(qiáng)調(diào),無(wú)入聲是鄉(xiāng)音。這說(shuō)明當(dāng)時(shí)漢語(yǔ)共同語(yǔ)有入聲。張位認(rèn)為,入聲與陰平合流[(1)(4)(6)(9)(11)(17)(25)]、與陽(yáng)平合流[(19)(24)(33)]、與上聲合流[(7)(22)(23)(27)]、與去聲合流[(2)(3)(18)(26)(31)(32)]都是鄉(xiāng)音,共20對(duì),占燕趙、秦晉、梁宋、齊魯、西蜀五地區(qū)33對(duì)的60%多,可見(jiàn)張位多么重視入聲的有無(wú)!另外,吳越、二楚、閩粵至今有入聲,明代也應(yīng)是有入聲的,張位在談到三處鄉(xiāng)音時(shí)就未提入聲的問(wèn)題,這說(shuō)明明代官話(huà)有入聲。

值得重視的是,同時(shí)期的呂坤《交泰韻》有入聲,寧忌浮[13](PP.205-225)、麥耘[9]指出,《交泰韻》的入聲是“偽入聲”。麥耘進(jìn)一步認(rèn)為,《西儒耳目資》的入聲也是“偽入聲”。編寫(xiě)《交泰韻》的呂坤口語(yǔ)無(wú)入聲,還要編出入聲,這既可能是受傳統(tǒng)韻書(shū)的影響,也更可能是為了表現(xiàn)當(dāng)時(shí)共同語(yǔ)的入聲。對(duì)《西儒耳目資》的入聲,筆者認(rèn)為是真入聲。一是《西儒耳目資》雖然有部分入聲歸去聲,但是并沒(méi)有去聲歸到入聲里,《西儒耳目資》入聲與去聲并不是可以合并的兩個(gè)調(diào)類(lèi);另外,也沒(méi)有證據(jù)顯示《西儒耳目資》所依據(jù)的明代方言消失了入聲。

是否有入聲乃是明代江淮官話(huà)與中原官話(huà)、北京官話(huà)的重大區(qū)別。《問(wèn)奇集》顯示,明代官話(huà)有入聲,這說(shuō)明明代官話(huà)的基礎(chǔ)不是中原官話(huà)(即梁宋地區(qū)的鄉(xiāng)音)和北京官話(huà)(即燕趙地區(qū)的鄉(xiāng)音)。

2.深臻攝、宕攝日母與禪母不合流

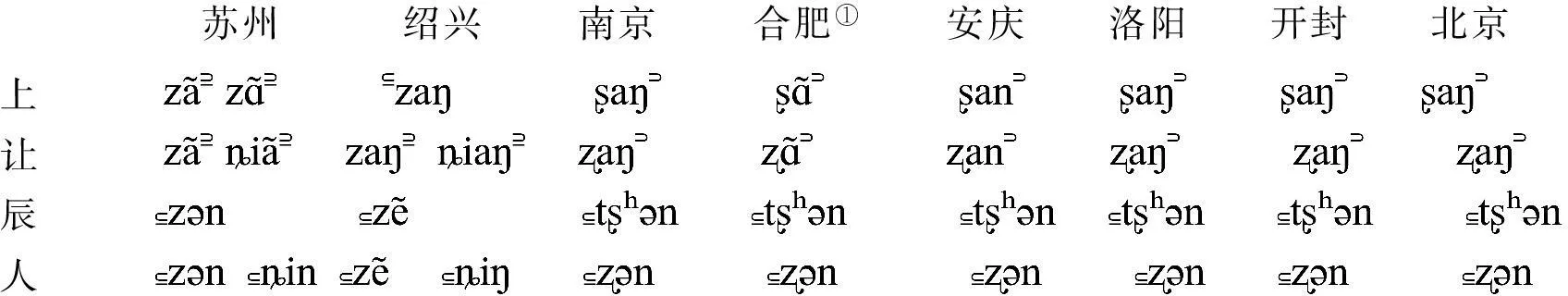

(36)(37)條顯示,當(dāng)時(shí)官話(huà)深攝和臻攝日母與禪母、宕攝日母與禪母不合流。“吳越”日母字的文讀與禪母合流。這種現(xiàn)象是官話(huà)中的方音,可知官話(huà)日母與禪母不合流。例如:

蘇州 紹興 南京 合肥① 安慶 洛陽(yáng) 開(kāi)封 北京 上讓辰人

今天蘇州話(huà)、紹興話(huà)深臻攝、宕攝日母與禪母仍然合流與官話(huà)方言點(diǎn)都不合流。

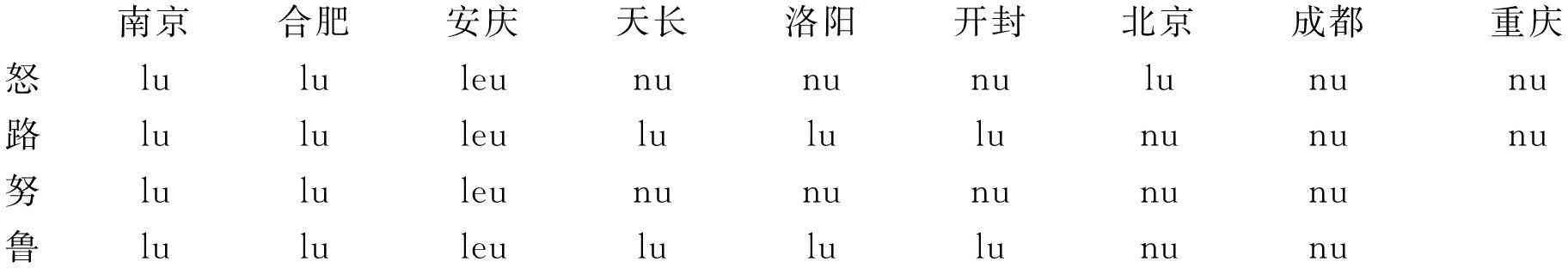

3.泥來(lái)不混

(28)(29)條顯示,明代官話(huà)“泥”“來(lái)”音不混。在明清江淮官話(huà)方言區(qū)音韻學(xué)著作《切韻聲原》《等韻學(xué)》《五聲反切正韻》中,“泥”“來(lái)”都不相混。今天的江淮官話(huà)中,安徽天長(zhǎng)、江蘇一些江淮官話(huà)點(diǎn)“泥”“來(lái)”也不混。可見(jiàn),明代官話(huà)“泥”“來(lái)”也應(yīng)該不混。例如:

南京合肥安慶天長(zhǎng)洛陽(yáng)開(kāi)封北京成都重慶怒lululeunununulununu路lululeulululunununu努lululeunununununu魯lululeulululununu

①合肥語(yǔ)料取自《合肥話(huà)音檔》。

4.宕江攝與咸山攝開(kāi)口二等不合流

燕趙:飯為放。即燕趙“飯”與“放”同音,說(shuō)官話(huà)時(shí)也將“飯”與“放”說(shuō)成了同音。也就是說(shuō),官話(huà)“飯”與“放”不同音。飯,山攝合口三等奉母去聲;放,宕攝合口三等非母去聲。官話(huà)“飯”與“放”不同音,這種不同音既可以在聲母方面,也可以在韻母方面。據(jù)《中原音韻》《書(shū)文音義便考私編》《西儒耳目資》等,全濁已經(jīng)清化,濁去和濁去都讀去聲,所以這里的區(qū)別當(dāng)是韻母的區(qū)別,說(shuō)明當(dāng)時(shí)官話(huà)宕江攝與咸山攝開(kāi)口二等不合流。江淮官話(huà)一些地點(diǎn)(例如南京)宕攝與咸山攝一二等合流是比較晚的現(xiàn)象,明清時(shí)期江淮官話(huà)韻書(shū)都顯示宕江攝與咸山攝開(kāi)口二等不合流。不過(guò),筆者懷疑張位所說(shuō)的“燕趙:飯為放”的真實(shí)性。筆者查閱《普通話(huà)基礎(chǔ)方言基本詞匯集》發(fā)現(xiàn),該書(shū)提供的今北京、天津、河北十一個(gè)方言點(diǎn),“飯”與“放”并不同音。但是這不影響明代官話(huà)標(biāo)準(zhǔn)音“飯”不同于“放”。

南京 合肥 安慶 保定① 邯鄲② 洛陽(yáng) 開(kāi)封飯放

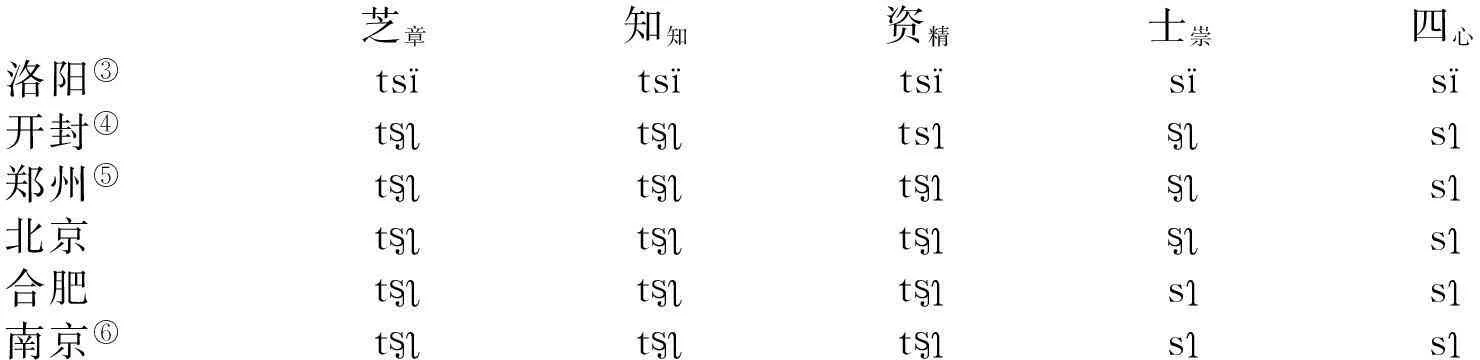

5.知組、莊組、章組的分合情況

知組、莊組和章組的分合,一直是考察漢語(yǔ)方言語(yǔ)音特點(diǎn)和歷史音韻文獻(xiàn)特點(diǎn)的重要方面。《問(wèn)奇集》提供了明代官話(huà)這方面的材料。

首先,止攝開(kāi)口三等知組不與章組合流,莊組不與精組合流,莊組與章組不合流。

張位認(rèn)為“(43)之為知(49)士為四(62)知為茲”都是鄉(xiāng)音,說(shuō)明官話(huà)“之”不為“知”、“士”不為“四”、“知”不為“茲”。

“之”不為“知”。之,止攝開(kāi)口三等章母字;知,止攝開(kāi)口三等知母字,這說(shuō)明官話(huà)止攝開(kāi)口三等知組不與章組合流。

“士”不為“四”。士,止攝開(kāi)口三等莊組崇母字;四,止攝開(kāi)口三等精組心母字,說(shuō)明官話(huà)止攝開(kāi)口三等莊組不與精組合流。

“知”不為“茲”。茲,止攝開(kāi)口三等精組精母字,說(shuō)明官話(huà)止攝開(kāi)口三等知組不與精組合流。

因?yàn)闊o(wú)莊組與知組的對(duì)比例字,止攝開(kāi)口三等莊組字有可能與知組同,也有可能有區(qū)別。

止攝開(kāi)口三等知、莊、章、精組四組聲母的分合,在今天官話(huà)方言中有不同的表現(xiàn)。以下舉與明代官話(huà)有可能相關(guān)的幾個(gè)官話(huà)點(diǎn)的讀音情況:

芝章知知資精士崇四心洛陽(yáng)③ts?ts?ts?s?s?開(kāi)封④t?t?ts??s?鄭州⑤t?t?t??s?北京t?t?t??s?合肥t?t?t?s?s?南京⑥t?t?t?s?s?

洛陽(yáng)的中原官話(huà)止攝開(kāi)口三等章組、莊組與精組合流,與知組三等分立;開(kāi)封、鄭州的中原官話(huà)知組三等、章組三等、莊組三等合流,與精組分立。

合肥、南京的江淮官話(huà)止攝開(kāi)口三等知組三等與章組三等合流,莊組三等與精組合流。

北京官話(huà)止攝開(kāi)口三等知組、章組、莊組合流,與精組三等分立。

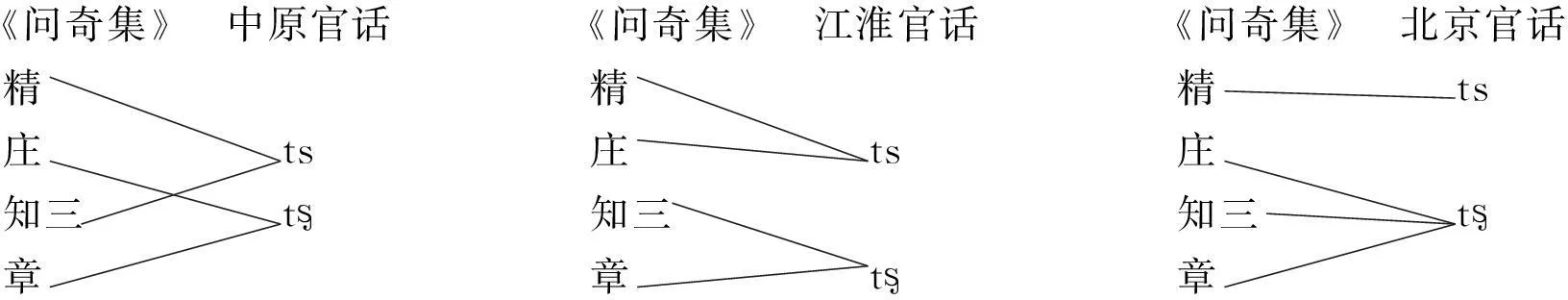

從歷史比較法的角度來(lái)看,《問(wèn)奇集》止攝三等知組、章組、莊組、精組的分合情況與中原官話(huà)、江淮官話(huà)、北京官話(huà)都能建立歷史關(guān)系。也即:

《問(wèn)奇集》 中原官話(huà)精莊 ts知三 t章《問(wèn)奇集》 江淮官話(huà)精莊 ts知三章 t《問(wèn)奇集》 北京官話(huà)精 ts莊知三 t章

其次,遇攝合口三等莊組與章組不合流。

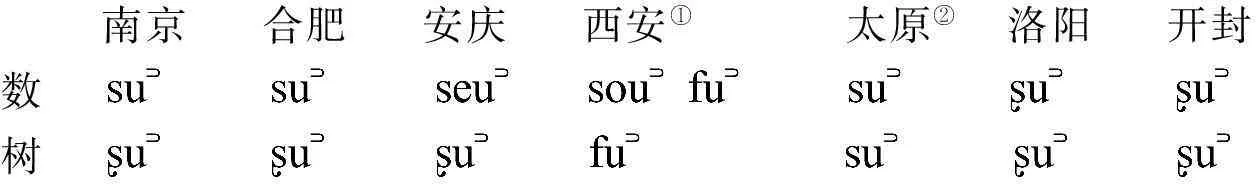

(12)“數(shù)”不為“樹(shù)”。“數(shù)”,遇攝合口三等去聲生母,“樹(shù)”,遇攝合口三等去聲禪母。也就是說(shuō),在明代官話(huà)里“數(shù)”與“樹(shù)”不同。這一特點(diǎn),與現(xiàn)代江淮官話(huà)相同。至于今天漢語(yǔ)方言莊

①保定、邯鄲語(yǔ)料取自《普通話(huà)基礎(chǔ)方言基本詞匯集》。

②保定、邯鄲語(yǔ)料取自《普通話(huà)基礎(chǔ)方言基本詞匯集》。

③鄭州材料來(lái)自《鄭州方言志》。

④洛陽(yáng)話(huà)語(yǔ)料來(lái)自《洛陽(yáng)方言研究》。

⑤開(kāi)封語(yǔ)料來(lái)自《開(kāi)封方言記略》。

⑥南京話(huà)語(yǔ)料來(lái)自《南京話(huà)音檔案》。

組逢遇攝與知三章組讀音的同異情況,請(qǐng)見(jiàn)以

下例字:

南京 合肥 安慶 西安① 太原② 洛陽(yáng) 開(kāi)封 數(shù) 樹(shù)

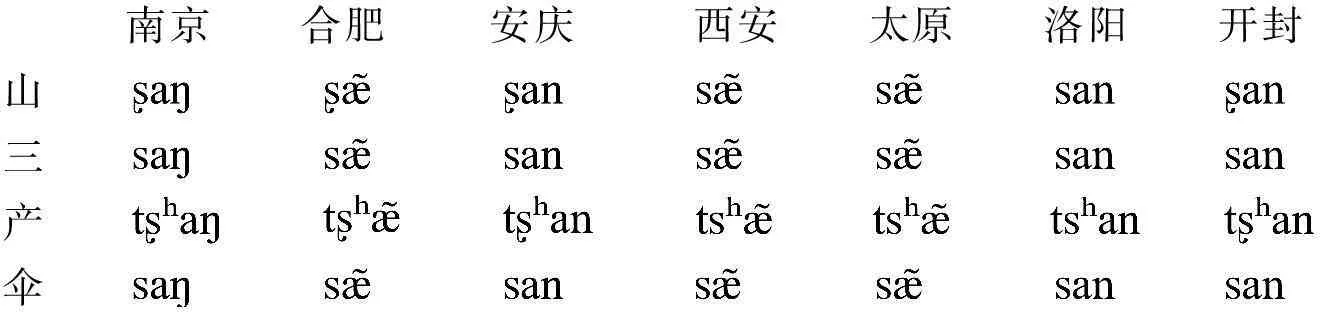

第三,咸山攝開(kāi)口三等莊組不與開(kāi)口一等精組合流。二楚(48)山為三,(50)產(chǎn)為傘。“山”、“產(chǎn)”,山攝開(kāi)口二等生母;“三”,咸攝開(kāi)口一等心母;“傘”,山攝開(kāi)口一等心母。這兩條說(shuō)明,明代官話(huà)語(yǔ)音山攝莊組與精組不同。這個(gè)特征與《西儒耳目資》一致,與現(xiàn)代南京型江淮官話(huà)也一致。

南京 合肥 安慶 西安 太原 洛陽(yáng) 開(kāi)封山三產(chǎn)傘

這一特征與同時(shí)期的《交泰韻》不一致。《交泰韻》“知二與莊合,知三與章合,止攝開(kāi)口三等韻中莊與章合”。[14]

第四,章組與精組不混。

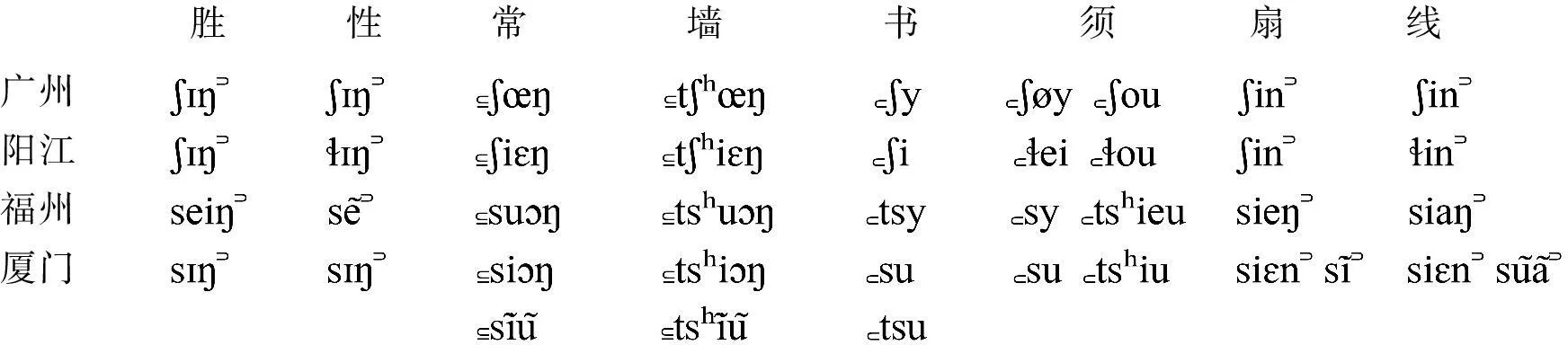

(56)(58)(59)(60)(63)(64)(65)(66)是說(shuō),明代閩粵一帶人說(shuō)官話(huà)出現(xiàn)的鄉(xiāng)音里將章組與精組混同,那么官話(huà)的章組與精組是不混的。明代閩粵一帶章組與精組相混,至今如此。舉例如下:③

勝 性 常 墻 書(shū) 須 扇 線(xiàn) 廣州陽(yáng)江福州廈門(mén)

6.匣母合口字與喻母字的聲母不同

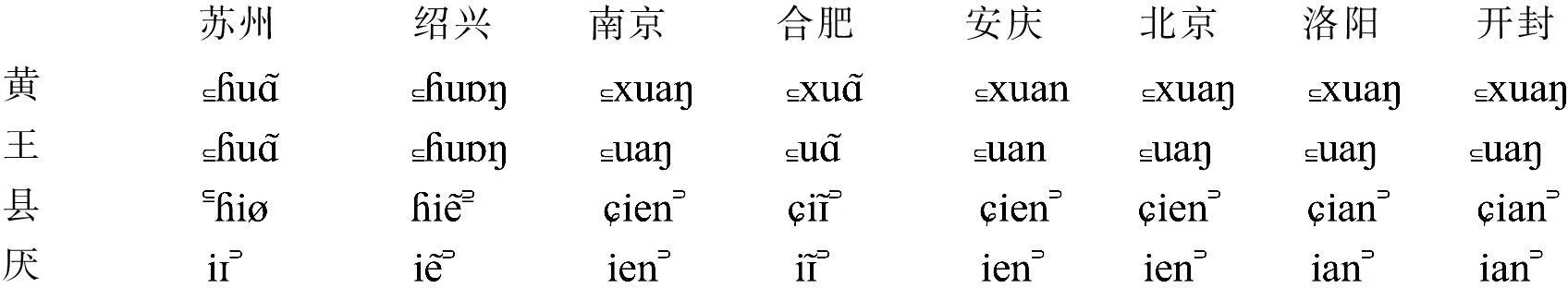

(39)(41)顯示吳越匣母合口字與喻母字的聲母相同、匣母細(xì)音字與影母字的聲母

相同。那么明代官話(huà)匣母合口字與喻母字的聲母不同、匣母細(xì)音字與影母字的聲母不同。

蘇州 紹興 南京 合肥 安慶 北京 洛陽(yáng) 開(kāi)封黃王縣厭

從以上例字可見(jiàn),今天蘇州、紹興“黃”“王”聲母相同,可是“縣”“厭”聲母并不相同。這應(yīng)該是由于明代吳越的聲母與官話(huà)中的零聲母有對(duì)應(yīng)關(guān)系,陽(yáng)上和陽(yáng)去與官話(huà)中的去聲對(duì)應(yīng),從而明代吳越人在說(shuō)官話(huà)時(shí)將“縣”說(shuō)成了“厭”。

三、小結(jié)

《問(wèn)奇集》雖然沒(méi)有指明明代官話(huà)的基礎(chǔ)方言——江淮官話(huà)語(yǔ)音的代表點(diǎn),但是筆者仍然認(rèn)為,在一個(gè)方言片內(nèi),會(huì)有方言差異存在,有一種權(quán)威性的方言點(diǎn),其余方言點(diǎn)的語(yǔ)音會(huì)向這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)靠攏,權(quán)威性的方言點(diǎn)就是代表點(diǎn)。今天的漢語(yǔ)方言如此,明代的漢語(yǔ)方言也當(dāng)如此。南京在明代有重要地位,是當(dāng)時(shí)世界人口最多的城市,是明代前期的首都,當(dāng)時(shí)的江淮官話(huà)語(yǔ)音極有可能以南京音為標(biāo)準(zhǔn)音。

明代漢語(yǔ)官話(huà)基礎(chǔ)方言以及明代官話(huà)的特點(diǎn)問(wèn)題,是研究漢語(yǔ)史的重要問(wèn)題。魯國(guó)堯指出:“研究漢語(yǔ)史的最佳方法或者最佳方法之一是將歷史文獻(xiàn)考證法與歷史比較法結(jié)合、融匯。”[15]綜觀近二十多年的明代漢語(yǔ)研究,從事研究的諸家大致

①西安語(yǔ)料來(lái)自《漢語(yǔ)方音字匯》。

②太原語(yǔ)料來(lái)自《漢語(yǔ)方音字匯》。

③廣州、陽(yáng)江、福州、廈門(mén)語(yǔ)料據(jù)《漢語(yǔ)方言音檔》。

遵循這種方法。然而,它也存在一些缺陷。

一是先入為主。表現(xiàn)為對(duì)歷史文獻(xiàn)或現(xiàn)代方言考察不夠,根據(jù)自己的先見(jiàn),從歷史文獻(xiàn)或現(xiàn)代方言找依據(jù),罔顧反面材料。

二是考慮不周。對(duì)一些歷史材料,各人有不同的解釋。應(yīng)該全面考慮各種解釋的合理性。目前的一些研究對(duì)此考慮不周。

參考文獻(xiàn):

[1]丁邦新.中國(guó)語(yǔ)言學(xué)論文集[M].北京:中華書(shū)局,2008.

[2]李榮.音韻存稿[M].北京:商務(wù)印書(shū)館,1982.

[3]蔣紹愚.近代漢語(yǔ)研究概要[M].北京:北京大學(xué)出版社,2005.

[4]楊耐思.漢民族共同語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)音問(wèn)題試探[C]//龍莊偉,曹廣順,張玉來(lái).漢語(yǔ)的歷史探討——慶祝楊耐思先生八十壽誕學(xué)術(shù)論文集.北京:中華書(shū)局,2011.

[5]耿振生.再談近代漢語(yǔ)的“標(biāo)準(zhǔn)音”[J].古漢語(yǔ)研究,2007,(1).

[6]耿振生.明清等韻學(xué)通論[M].北京:語(yǔ)文出版社,1992.

[7]張玉來(lái).《中原音韻》所依據(jù)的音系基礎(chǔ)問(wèn)題[J].語(yǔ)言研究,2012,(3).

[8]張鴻魁.語(yǔ)音規(guī)范化的歷史經(jīng)驗(yàn)和“官話(huà)”音研究[C]//耿振生.近代官話(huà)語(yǔ)音研究.北京:語(yǔ)文出版社,2007.

[9]麥耘,朱曉農(nóng).南京方言不是明代官話(huà)的基礎(chǔ)[J].語(yǔ)言科學(xué),2012,(4).

[10]王力.漢語(yǔ)史稿[M].北京:中華書(shū)局,1980.

[11]魯國(guó)堯.明代官話(huà)及其基礎(chǔ)方言問(wèn)題[J].南京大學(xué)學(xué)報(bào),1985,(4).

[12]陳輝.朱元璋的“中原”觀及其對(duì)漢語(yǔ)的影響[J].浙江大學(xué)學(xué)報(bào),2012,(5).

[13]寧忌浮.漢語(yǔ)韻書(shū)史·明代卷[M].上海:上海人民出版社,2009.

[14]葉寶奎.試論呂坤《交泰韻》的性質(zhì)[C]//中國(guó)音韻學(xué)研究會(huì).音韻論叢.濟(jì)南:齊魯書(shū)社,2004.

[15]魯國(guó)堯.論歷史文獻(xiàn)考證法與歷史比較法的結(jié)合——兼議漢語(yǔ)研究中的犬馬鬼魅法則[J].古漢語(yǔ)研究,2003,(1).

On the Basic Dialect of the Mandarin of Ming Dynasty in Zhang Wei’sWenqiji

SUN Yi-zhi

(School of Humanities, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311121, China)

Key words:Wenqiji; mandarin of Ming Dynasty; basic dialect

(責(zé)任編輯:山寧)