高中生物學教材中減數分裂概念的辨析

林靖 陳競維 高峰

生物學概念是對生物的基本結構、生命原理、現象以及本質規律的闡述,是生物學知識的重要組成部分,并處于核心位置,是描述或理解生物學事實與規律的基石。同時,教材是學生獲取生物學概念的主要途徑,教材中對生物學概念的表述是否得當及準確,則關系到學生對生物學知識的理解與掌握的正確性與準確性。

減數分裂的概念在高中生物學知識中具有重要的地位,是學生學習生物學中有關生物繁殖及遺傳與變異等知識的基礎。該概念屬于遺傳的細胞基礎的內容,是高中生物學的核心概念。在知識結構上,學生此時一方面已學習了與減數分裂概念有一定聯系的有絲分裂概念,另一方面減數分裂概念的學習也將為學生隨后掌握生物的繁殖、遺傳與變異等知識奠定基礎。然而,在不同的高中生物學教材中,對“減數分裂”的概念存在一些容易讓學生混淆的名稱和表述。例如,減數第一(二)次分裂、減數分裂第一(二)次或第一(二)次減數分裂,并對此產生分歧。有的教師認為前二個名稱和表述是正確的,而“第一(二)次減數分裂”則是錯誤的。甚至出現了“一次減數分裂要經歷二次分裂(減數第一次分裂和減數第二次分裂)”這樣存在明顯數學邏輯錯誤的表述。因此,教師有必要對減數分裂概念涉及的相關名稱和表述進行討論,以便使學生更準確地掌握減數分裂的實質,更深刻地理解其生物學意義。

1 不同教材中“減數分裂”概念的名稱和表述

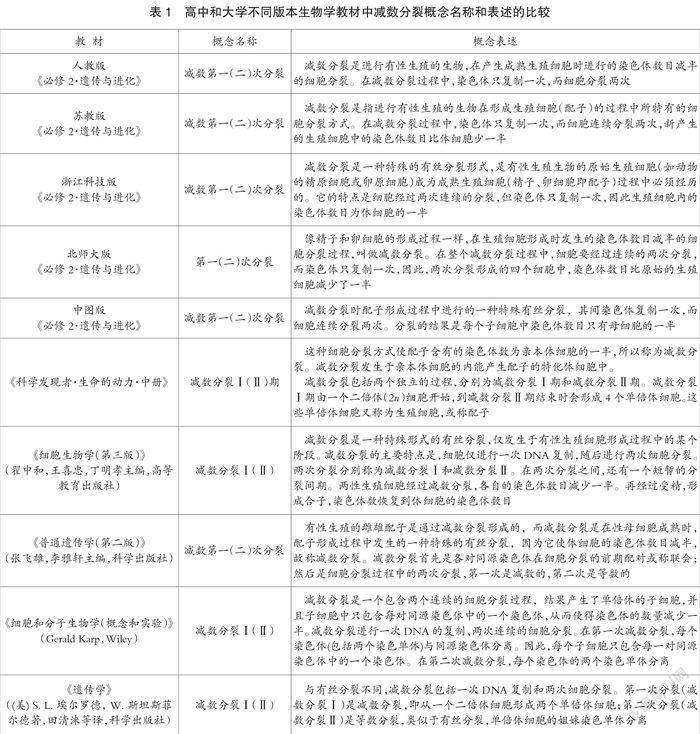

對國內出版的多種版本高中生物和高校生物學相關專業的教材以及美國高中生物主流教材《科學發現者》中,有關“減數分裂”概念的表述進行了比較,發現不同教材中對“減數分裂”概念的表述存在較大的差異(表1)。

從整體上看,以上的國內外生物學教材中,均從發生的位置、時期、染色體與細胞數目的變化,對減數分裂的概念進行表述,均體現了減數分裂的主要特征及實質。即染色體復制一次,細胞經過兩次連續的分裂,最終產生的子細胞的染色體數目減半。然而不同教材在對減數分裂的名稱及減數分裂概念表述存在著一定的差異。

1.1 “減數分裂”的概念名稱

從表1可見,從整體上看,國內高中所使用的各版本生物教材中,將減數分裂過程中的2個連續的階段按次序進行命名,將其概念名稱表述為減數第一(二)次分裂;而國外高中或國內外高校所使用的各版本生物學教材中則是使用了羅馬數字(Ⅰ和Ⅱ)對減數分裂的兩個連續的階段進行劃分,即減數分裂Ⅰ或減數分裂Ⅱ期對減數分裂的名稱進行表述。

1.2 “減數分裂”的概念表述

由表1可知,國內高中生物學教材著重在細胞中染色體復制、細胞分裂的次數上,對減數分裂的概念進行表述。國外高中及國內大學生物學教材則是在此基礎上,著重強調了減數分裂中染色體在兩次連續的階段發生的變化。在高中生物學教材中,由于教材的編寫者考慮到高中生對生物知識掌握的有限性,因此在對減數分裂概念的表述上相對與高校教材來說較為精簡與淺顯,以便于學生理解與記憶。與國內高中生物學教材相比,國外高中生物學教材中呈現單倍體、二倍體知識的順序先于減數分裂,因此使用其來對減數分裂的概念進行闡述。而高校生物學教材中涉及減數分裂概念時,面向的是大學二年級及以上的學生,該階段的學生已對高中生物學知識有了一定的了解,因此教材中在對表述減數分裂概念時,采用了大量的生物專業術語,如同源染色體、單倍體及聯會等,對其分裂過程進行較為詳盡的闡述。

2 生物教學中減數分裂概念表述的適切性辨析

2.1 概念表述的適切性辨析

概念是人腦反映客觀事物的本質特性的思維形式。概念通常包含三個要素:概念名詞(或概念術語)、概念的內涵及概念的外延。其中概念的內涵揭示了概念的本質屬性和特點,可以較為準確地反映概念的本質;概念名詞或術語是對概念的指代。所謂概念表述的適切性是指概念表述與概念內涵、事實本質等各種相關因素的協調統一程度,并具備合適性與共知性。在實際的生物教學中,教師習慣于用生物學術語向學生傳遞生物學知識,然而學生對生物學基本概念的習得來源于教材,因此教材在對生物學概念的表述中應注重概念內涵的闡述。因此,認為一個合理的概念表述應該具備有科學性。只有科學的生物學概念才能準確地反映出生物學事實、本質規律及特征,從而引導學生建構正確的生物學概念結構體系。

《英漢細胞與分子生物詞典》將“分裂”一詞定義為:細胞通過生化合成和代謝變化而增大體積并分裂成兩個子細胞的過程。細胞分裂是細胞增殖的前提和基礎。可見,“減數分裂”的命名是符合這一定義的。同時,減數分裂具有分裂的特征:經過了染色體的復制、分離、胞質的分裂最終形成了子細胞的一系列過程。

在減數分裂中,染色體的復制與分離保持了生物體前后代染色體數目恒定,維持了遺傳穩定性;同源非姐妹染色單體互換、非同源染色體自由組合增強了生物遺傳的變異性,由此可以看出染色體的行為是減數分裂過程中最本質的特征。《普通高中生物課程標準(實驗)》在遺傳的細胞基礎部分的要求是:闡明細胞的減數分裂,并模擬減數分裂過程中染色體的變化,觀察細胞的減數分裂。因此,筆者認為,在表述減數分裂這一概念時,應該把重點放于減數分裂中的染色體行為以及其分裂的結果上,如表1中《細胞和分子生物學(概念和實驗)》中對減數分裂的表述。

另外從語義學角度考慮,使用“減數分裂Ⅰ”和“減數分裂Ⅱ”對減數分裂進行表述,能很明確地表明減數分裂所經歷的為兩個階段。而在國內高中的生物學教材中,用名詞(減數分裂)與序數詞(第一次或第二次)組合來表述減數分裂,由于名詞與序數詞的語序存在不同組合,則對學生學習減數分裂概念產生了干擾,人為“制造”了學習難度。同時,由于不同組合的語義存在一定的差異,無論是“減數分裂第一(二)次”,還是“第一(二)次減數分裂”都容易產生歧義:既可以認為是一個完整的減數分裂中相繼發生的兩個階段,也可以理解為兩次獨立的減數分裂過程的相繼發生。

2.2 概念表述與學生認知水平的適切性辨析

考慮到學生的感性認識、思維加工方式、學科知識的前概念等因素的影響。教材中生物學概念的表述是否合理取決于其是否有利于學生對概念的認知與運用。高中階段的學生雖已具備了一定的認知與辨析的能力,分析思維的目的性、連續性、邏輯性已初步建立,但并不完善。同時,生物學中的概念較為抽象,概念之間的相關性強,關系復雜。學生在學習新概念前或正學習新概念時,已經學習的相關概念或是從字面上理解概念的表述就有可能造成認知差異,形成錯誤的前概念。因此,在尊重高中階段學生的認知發展水平的前提下,高中生物學教材在能夠清晰、準確地表述概念內涵時,其表述應注重與其他相關概念相區分,即具有區分性。與此同時,在概念的表述中,應該盡量突出該概念內涵中的特有性質,弱化其他屬性,以增強生物學概念的可讀性。

由表1可見,國內中學生物學教材側重在細胞中染色體復制、細胞分裂的次數上對減數分裂的概念進行闡釋,其實質是在逆向思維上,從減數分裂的結果——染色體數目“減半”上,引導學生反推出減數分裂的過程。而國外中學及國內大學的生物學教材對其表述則是從正向思維上先描述減數分裂的過程,進而推導出其分裂的結果,并著重強調了減數分裂中染色體在兩次連續的階段中發生的變化,同時運用“二倍體”與“單倍體”對染色體在經歷兩次連續分裂前后的數目變化進行闡述。國內現行高中生物學教材對減數分裂概念的表述并沒有凸顯出染色體分別在兩次連續的分裂階段中的行為變化,從而使得學生在理解其概念時難以分辨減數分裂的主要特征。除此之外,從逆向思維上引導學生理解減數分裂的過程,一定程度上加大了學生對減數分裂概念學習的難度。高校教材雖然在對減數分裂概念表述時較為具體、詳盡,但文字較多,并具有一定的深度,因此不適用于高中教學。

3 結語

綜上所述,現有國內高中生物學教材中對減數分裂的名稱和表述并不準確,并容易導致學生記憶和理解的混亂,人為增加教學難度。筆者認為,應當廢除易于混淆的用名稱與序數詞組合表述減數分裂的概念名稱,如:減數分裂第一次、減數分裂第二次、第一次減數分裂、第二次減數分裂等;并且將減數分裂的過程概括為“一次減數分裂經歷一次復制,兩個階段,兩次分離”,即“在減數分裂過程中,DNA只復制一次,在兩個連續的階段(減數分裂Ⅰ和減數分裂Ⅱ)中,分別發生二次分離(同源染色體間和姊妹染色單體間),從而形成含有單倍染色體的生殖細胞”。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國教育部.普通高中生物課程標準(實驗)[S].北京:人民教育出版社,2003.

[2] 劉恩山.中學生物學教學中概念的表述與傳遞[J].中學生物學,2011(01):3-5.

[3] 吳圓媛,李家清,覃麗靈.中美地理教材中概念表述的比較[J].內蒙古師范大學學報(教育科學版),2007(4):140-143.

[4] 李高峰,劉恩山.“前科學概念”的術語和定義的綜述[J].寧波大學學報(教育科學版),2006(6):49-51.