拿督李永光和他的檳城美食小隊:美食是最好的黏合劑

葛維櫻

黃亞華雞翅膀是全世界最好吃的雞翅膀

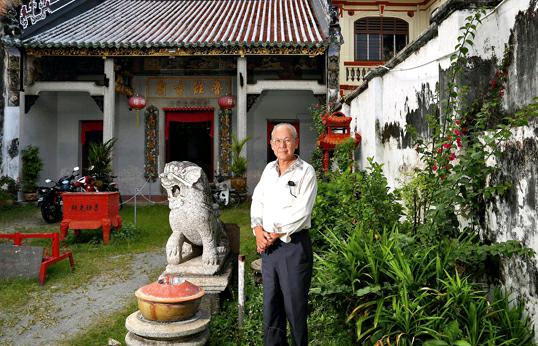

拿督李永光是檳城華人社團活動領袖,現在也是檳城“美食一哥”

檳榔嶼海風吹拂,島上古老的街道和風物,脫離了發達都市的浮華。檳城是最古老的南洋城市,1786年已經是英國殖民政府開發為遠東最早的商業中心城市,當時從國外大量引入勞工,因此南洋華人、娘惹很多在檳城發源。我們進入檳城的時候被它頗現代化的道路交通和樓宇建設吸引,比起一路而來的怡保、吉隆坡,檳城更像中國舊時的美麗南方。果然,拿督李永光一見到我就說:“我對中國比馬來還熟悉,我去過50次廣交會,25年里每年兩次風雨不改。”我在馬來西亞最大的華文報紙和社交媒體上發現,有一個叫PFH“檳城美食探索隊”的組織經常發出非營利性的美食探訪文章。

檳城:拿督的中華飲食之道

李永光是順德人,他喜歡人家叫自己“順德哥”。我們的會面也戲劇,剛剛打上電話,就在酒店巧遇。他立刻招呼我坐一張桌子,“吃沒吃飯?”我說還沒來得及。酒店總經理、大堂主管立刻悄無聲息地站立在我們左右,蹲下來小聲地聽他吩咐。不過二十來分鐘,端上來一鍋用話梅打底做的野生石斑魚湯,又清淡又爽口開胃。“這就是普通的順德做法,主要是話梅要地道。”一個炒青龍菜嫩脆可口,魚湯還煮了米粉,簡單節約。我們把檳城放在馬來半島的最后探訪,一路上已經吃盡各種當地口味,尤其是嘗試了極樂寺最有名的亞依淡叻沙。對于馬來西亞美食的概念尚未能建立。現在被這鮮美的魚湯一灌溉,立刻覺得找對了人。

一到檳城喬治城,仿若時光穿梭回了300年前的真正的南洋之心。檳榔嶼是馬來西亞唯一華人主政的城市。傳統華人圈子龐大且有勢力。華人主導的生活方式多宴飲社交,而李永光就是這些場合的主導人,除了不參與政治,他幾乎主持了所有檳城華人的重大典禮。李永光說,自己的祖父和父親一生,是檳城所有華人節日慶典、社團活動和教育事業的積極擁護者,因此成了檳城華人社團里的領袖,在馬來西亞皇宮被封“拿督”稱號,他的妻子被稱作“拿汀”。羽球名將李宗偉也是少有的華人拿督,比李永光獲封還要略晚。

檳城的美食特別多,酒樓文化繁盛,和怡保、吉隆坡不同,有得是宴席大菜。我們去前恰巧趕上中國在檳城成立領事館,李永光是貴賓之一。李永光的祖父自廣東順德來到檳城,到父親一代已經成為檳城最大的對華進口貿易商。他自己說得輕飄飄:“華人就是這樣,掙錢,買地,再掙再買,所以我們的產業也都在檳城。”

宴席的頭盤本來是吃一道充滿高檔食材的拼盤,按照樣數有一個討口彩的名字。李永光說:“早期說七星伴月,已經是簡陋了,不如十全十美來得好。現在簡化得不得了,六六大順,五福臨門,四季平安,三代同堂,那好事成雙和一團和氣呢?誰也不敢說不好了。”我們吃到的“四季平安”,里面的用腐皮卷蛋黃卷皮蛋再卷肉,已經費工。但這些在李永光看來并不值得一提。早年間檳城的華人最會社交,老師傅所在酒樓都會一些功夫菜,比如八寶糯米鴨、蟹棗之類,現在都消失在了宴席餐桌,連宴會必有的烤乳豬,現在也都標榜“沙皮乳豬”,實際上是拿去淋熱油炸熟,并不是港式金色乳豬的砂紙一樣的外皮了。檳城最核心的喬治敦老城早已經被列為世界遺產,有核心區和緩沖區兩個部分,但整體上全部是古建筑。其中數十個華人會館,僅珠三角地區的會館就有18個。

保留華人傳統生活方式的檳城,因為早期南洋商業中心的地位,物產匯集,飲食習慣烹飪手法都與馬來西亞半島不太一樣。我抱怨一路走來吃了7天炒粿條和湯河粉了,李永光馬上問我:“鍋是生鐵還是熟鐵?生鐵鍋比較厚,保溫好,更適合溫度不穩定的火炭;熟鐵鍋薄,適合煤氣爐。醬油里要調進魚露,炒的油也有豬油里混合百分之二十的棕油。”東南亞粉食太多,“福州的大米和水制的榕鶴牌白粿干最好。沙河粉就是來自中國廣州天河區沙河鎮,把米漿倒在白布上蒸熟賣,因為河水含有豐富礦物質,所以河粉也可口。當時一天產量不過幾百斤,一粉難求,廣州極負盛名的‘沙河飯店研發了40多種河粉食譜,我曾在1980年去吃過。至于現在你在東南亞吃到的沙河粉,不過是爽滑幼薄的粉的代名詞。檳城當地制作的粉原料不只有米,而是黏米、玉米粉、木薯粉和少量澄面。過去沙河粉上面灑的花生油,而現在我們用棕油,味道已經差了一截。過去的做法對米和水要求太高,檳城用玉米粉的軟、木薯的黏性拉力、澄面的滑改造了沙河粉,所以你才會吃到特別薄又有Q勁兒的粉。”李永光說。

李永光說出的菜肴所用的食材,基本上都不是馬來當地自產的。“我祖父的生意里有食材一項,我小時候又跟著父親到處去吃酒席,和大廚來往很多,所以飲食算是我的個人興趣。”他對于山東龍口、招遠、福山的粉絲如數家珍,“可是后來摻假太多了,把綠豆淀粉的純凈給破壞了。”真正的好龍口粉絲,“在水里好像冰塊那樣透明閃亮,拉不斷,煮了也不發漲變糊。炒的時候加魷魚絲和芹菜已經足夠好味了”。我們吃到一道XO醬無比甜,李永光說,沒有別的原因,就是元貝夠好。“好的高湯放的是日本北海道的宗谷元貝,一聞又香又甜,手指一壓就散。次等的是青島、大連乃至湛江的元貝,價錢只要三分之一,但鮮甜度有差,最次的是鯊魚肉拿模子壓出來的‘假元貝,一煲湯就沒了,更沒味道,讓人啼笑皆非。”馬來西亞最好的蔬菜產地金馬倫高原是當地蔬菜的主要產地,而印尼的土豆特別好吃,尤其是咖喱里一定放印尼土豆才不會煮爛,炸洋蔥圈也得用荷蘭洋蔥才不會軟爛。檳城美食薈萃,說的不僅是菜色豐富,還有食物種類和吃貨們的胃口。

本來李永光只在自己的“臉書”上寫一些美食文章,結果以他為首聚集的“粉絲”越來越多,成立了這個不僅是檳城,在馬來乃至東南亞都很難見到的美食群組。大部分讀者是年輕人,他們熱愛吃,更喜歡把吃的東西放在社交網絡上分享。李永光被他們喊作“大神”。這一年內馬來西亞幾家報紙都請李永光開了美食專欄。我們從吉隆坡到怡保再到檳城,感到檳城的華人不僅在人數上占絕對優勢,心態也最好。李永光正在招待的客人,是廣東省順德博物館的籌建工作組。他們即將從檳城的順德會館得到幾件珍貴的文物,包括漂洋過海而來的道光、同治年間的狀元、探花的“文魁”匾額。即使后來離開故土漂泊求生,中國人沒忘記把祖宗的功勛業績帶到南洋。

巴生橋底是肉骨茶發源地,殖民時期的建筑已經破落

我們在檳城,吃到了正宗云耳里的“赤耳、貓耳、老鼠耳”,李永光的祖父就是把這些進口到馬來西亞的大貿易商。這樣極品又平凡的食材,只要絲瓜洋蔥蝦米炒一炒,或者與金針香菇蒸雞,就鮮美無比,赤耳肉厚帶透明的茶色,貓耳脆爽略帶黑色,老鼠耳最小,也最漂亮。李永光說蘑菇也是一樣,越小越貴,“西裝紐扣那么一粒一粒的最好吃”。

飲食的精美是因為檳城對于中華歷史文化保留極好。檳城的古建筑風貌有中國傳統的式樣,比如“龍山堂邱公司”精美繁復的墻壁,也有充滿“海峽風情”的“華人甲必丹”鄭景貴的官邸,現在改成的“僑生博物館”,還有被列為“全球十大豪宅”的藍屋,也就是張裕葡萄酒的創始人張弼士在檳城的故居。這些建筑上精致的雕花和中國傳統故事,甚至比如今中國國內所見的更加多樣、豐富和完整。一進“魯班行”行對于這些未曾遭到毀損和斷層的建筑有了源頭認知。一座“光緒十二年”的精美木質吊掛空中的大神龕高掛空中。1794年的英國人日記中就寫到檳城集中了中國最好的木匠、建筑工人、機械工人,看到這里的木雕和建筑才覺得所言不虛。魯班行成立于1856年,集中了南來的粵東木匠,他們先在魯班廟落腳,參拜先師,聯絡同行才能找到棲身之地。因此至今,在馬來西亞,尤其是檳城的壯觀府邸和廟宇極多,看得到兩三百年來的中國工匠,如何在南洋修建出精巧無匹的作品。

春節的傳統在整個馬來西亞,就是檳城最為熱鬧。除了傳統的舞獅和采青,這個聚集著全馬中小華人企業家的城市有自己的傳統信條與生活認知。到了大年初八晚上,檳城華人有巨大的春節儀式,燒豬、抬神、拜天公。“河東、岐山、渤海、三省、汝南、京兆、汾陽、蘭陵……”老木匠李德才是惠安人,他依然在給檳城華人人家打造木制牌匾,這些兩字的地名,均表明住家的祖宗姓氏和由來。“比如寶樹姓謝,隴西是李和牛,河西姓林……”我們一路走來在檳城的老建筑上看到的牌匾最多。

“飲食是一種黏合劑。”馬來西亞人談到政治、經濟、宗教都充滿了自己的主觀角度,唯獨談到吃,每個人都抱著求真求實的心情而來。“正因為馬來政府對華人的特殊政策,才使華人社團更團結。檳城本來就是華人社會,社團組織從歷史一直持續至今,只是形式變了,精神還是團結。我不參與政治,但是我已經投入華社活動幾十年了。”李永光能夠以“華社”主事人的貢獻獲得表彰,進而更加倡導傳統、精美的飲食文化,講古尋根,他所討論的美食話題也最容易受到當地熱議。如何分辨天熱材料的磨刀石和巴西合成石,香港陳枝記老刀莊的刀和陽江十八子的刀,正宗叻沙的顏色是半透明的灰白色,李永光孜孜不倦,用自己的博聞強記和主持幾十年華人社交盛會的經驗,講的故事也自然好聽。

“太平人家”的娘惹菜

“太平人家”在我們去后不久就停止營業,老食客們惋惜不已

“剛剛過去的冬至我們都吃了彩色的小湯圓。”檳城對于時令節氣的煩瑣禮節遠超中國,我詫異檳城華人居然找了這么多節日來過。打開順德會館的賬目箱,大量黃脆的捐款賬目表,一下子就回到了那個華人們同鄉互助謀生存的時代。每一個會館不僅有歷任主席,至今仍在承擔公共職責,我們到達順德會館時幾個粵曲迷正在自己搭的頂樓錄音室試唱。二樓供奉著非常多順德人的排位和照片,其中就有李永光的岳母陳賽球,一位來自順德的自梳女。“原來檳城還有不少自梳女一起居住的屋子,現在她們都已經凋零了。”順德會館的公共財產來自于祖祖輩輩檳城順德人的捐贈,主要的去向就是購買“義山”墳地和修建學校辦教育。檳城的華文教育在整個馬來最完善,從小學到中學,各個華商社團是教育的主力。然而馬來西亞對于華人上大學的比例有嚴格的限制,李德才說,高等教育里馬來學生占絕大多數,剩下的種族擠占5%的大學生份額,對于華人子女,要考上大學難上加難。他的兒女們也只能選擇從商。“家庭條件好的會送孩子去中國臺灣上學。”李永光本人就是五所華校的理事,“華人重視教育的傳統到全世界任何一個地方都沒有改變過。”正因為如此,這些私立的華文學校的操場、校舍非常美麗寬廣,也給檳城的年輕華人們一個最舒適、寬松、便宜的學習環境。我們在檳城見到大多數華人普通話非常標準,不帶臺灣腔也沒有北京腔,每個字都咬得很準不偷懶。

北海小分隊:那只最好吃的“油炸檜”

我的朋友黃婧怡正是檳城美食小隊的活躍隊員。最早訂行程的時候她就向我大力推薦檳城的北海,“北海是我的家,我帶你吃”。北海是與檳榔嶼隔海以大橋相連,除了那些度假島嶼,馬來西亞的小城市靠工業貿易發展起來的小城市,是當地人才知道的美食秘境。她要我把旅游宣傳冊上的指南忘掉。黃婧怡是80年代后期出生的北海人。“不知是太公還是太太公,從福建來到了檳城。”她上華文小學,與同學林耀汶戀愛,一起在北海工作,從來沒有離開過。北海是一片新興的工業和貿易區,大片廠房之中,卻保留了最有活力的檳城小吃飲食。我對李永光說我吃到了最好的油條,滿座都沒反應,我學攤檔上的標示說“油炸檜”,一桌人都露出了“你總算懂了”的表情。

離開檳城,到北海的輪渡上,一陣急雨突然襲來,把我們從頭到腳澆了個透濕,小船在大海上搖搖晃晃,風雨既然無處可躲避,干脆安心靠在船尾欣賞漸漸遠去的檳榔嶼。云、海和并不遙遠的岸邊,慢慢形成了早期印象派的光影。在檳城的前一兩天全是烈日當頭,公交車非常難等,出租車又太黑,我們不得不在幾近中暑的情況下,從一個食物店向另一個食物店跋涉。在一家歷史悠久的餅店里,除了吹到了難得的冷氣,我只想快點離開。作為工業產品,酥皮里包裹豆沙餡,這對于中國人來說實在不算什么難得的點心。麻油雖然好,卻是炒過的,火氣也重。

這個小島在我們到達之初并未閃現出神奇。盡管馬來西亞華文通用,但和中國的信息完全不對等,到了當地獲得美食介紹的途徑也很狹窄。導演李安據說也喜歡檳城的娘惹菜,但按照他的指引前去一家餐廳,烈日炎炎下找到之后一吃大失所望,肉完全沒味道,魚沒煮入味,雞肉欠火候,我懷念新加坡的李先生慢慢煮出來的極香醇的厚味的雞肉和魚,那樣真材實料用心用慢火提前幾天開始準備的菜,和經濟發達程度完全無關。一路里靠自己的嗅覺與味覺與對食物的天生敏感來尋覓,結果,可以這么說,所有之前在中國能找到的網站和官方信息之中,幾乎沒有任何一個有用的信息。雖然汕頭街上的鹵雞腳和多春茶室的炭烤吐司kaya大排長龍也好吃,但還是沒法抵得上我心目中對大快朵頤的美食的期待。

“北海是檳城普通人生活的區域,是美食重鎮。別吃游客餐了,來吃我們的一日三餐吧。”黃婧怡對我描述“油炸檜”的魅力,“那一家四個姐妹及女婿全都放棄工作來炸了。你說好不好吃。”檳城人的生活安樂,重視感官享受,北海堪稱他們的美食后花園。當地依然有無數鄉土的華人慶典,比中國更為隆重和混雜,一年中有幾十天是華人的節日。比如九皇齋節,因此扎12尺長金花的老店鋪已經傳了幾代人,比如為春節制作潮州“天公燈”的師傅,供奉乞巧節的“七姐盆”師傅,還有制香的家傳手藝,我看北海街道上年節的貨物,比馬來西亞其他的華人聚居區還豐富有趣。這里的宗教也復雜多樣,遠非幾句儒釋道可以概括清楚。

“這幾年檳城的經濟發展了,生活也發生了改變。”李永光有些產業位于世界遺產核心區,“前些年便宜,幾十萬馬幣的屋子都沒人要。一進入‘遺產,漲到幾百萬馬幣,再加上各種小精品酒店入住。”但檳城的旅游氣息依然不濃。街上大多是當地人的店,騎摩托車的來往各種膚色的人一起在水果攤前吃切角的酸水果。我很奇怪,這么酸的水果,幾角錢切一塊,怎么這些人吃起來沒完呢?除了菠蘿和木瓜以外,大多數水果的酸味都超過了一般程度。連西瓜也不怎么甜。只看到他們不停地從一個公共的小盒子里蘸著鹽,烈日灼燒之下吃得又酸又咸,檳城的味覺系統與吉隆坡大不相同。

魯班行成立于1856年。下南洋的中國工匠們營造了檳城壯觀的祠堂與府邸

清真寺外的馬來家庭

黃婧怡帶我一樣樣地把眼睛和胃口都裝滿。北海主街道并不長,然而沿路居然有10個以上巨大的美食市場。我們從福建米粉,其實就是檳城版叻沙開始,海鮮粥、燒雞加蝦片和雞心雞胗、甜里帶咸酥脆到無敵的“油炸檜”、8樣口味與長相完全不同的娘惹點心“Kuih Kochi”,吃到排隊3小時以上的泰式東炎火鍋、晚上11點才開門卻已經大排長龍的馬來椰漿飯,最后臨走還吃了塞了豬肉丸、腐竹和肘子肉的瓦煲肉骨茶。北海因為聚集了大量的勞工和白領,平民化生活的優勢盡顯。檳城近幾年升高的租金,導致大量老百姓和餐飲都開始向周邊人口最密集的北海移動。

我們路過了一座北海香火最盛的“斗母宮”。斗母宮里供奉著九皇爺,是周末北海人來消閑的地方,小孩子們脫了鞋子上下嬉鬧,廟宇堂皇卻世俗歡樂,樓下還有60個“太歲公”,供人們祭拜祈福。比起正襟危坐的廟堂,這里已經是北海生活的地標和美食集散地。在檳城找不到,或者覺得不夠地道的食物,在北海依然是獨家小本經營著,要的就是老客人們天天來光顧。北海沒有游客,也沒有美麗的古建筑,但是卻承載著真實的檳城老百姓的生活。

“原來我們說的華文沒有問題啊!我們不像新加坡具有西式思維,在家里會說福建話、粵語,看閩南語劇、聽香港音樂。華文和英文都是互相講。”黃婧怡告訴我,她的母親和姨媽們會早起約著去喝早茶,也會八卦。吃著雙面粿的黃婧怡告訴我,娘惹粿是當地最常見的街頭小吃,只是制作工藝太麻煩,種類又繁多。每個看上去差不多的點心,有些味道口感是一包椰子水,有些是綿軟的椰蓉,有些加了kaya,每一種口味都完全不同,做法也大相徑庭,而且極其便宜,買了八九樣也不過幾塊令吉。這些本來是娘惹婦女自己在家里制作的美麗點心,現在檳城只剩三個地方有賣,好在我來了北海。我們在馬來西亞感受到太多華人對生存境遇的苦惱和無助,在檳城的李永光這里,長舒了一口氣,他給出了關于地緣和種族的另一個理解。“檳城的華人更像華人。”李永光說,“吃只是一個小的開口,檳城華人一直希望保留下來中華傳統文化的精華,我們不希望像泰國甚至印尼那樣,最后連姓氏都丟失了,只有一個名字。”