專家解讀引導農村土地經營權有序流轉

引導土地有序流轉要從我國人多地少和區域發展不平衡的國情出發,既要注重發展過程的長期性、階段性,又要注重區域之間的差異性、復雜性,因地制宜、循序漸進,使農業適度規模經營發展與城鎮化進程和農村勞動力轉移規模相適應,與農業科技進步和生產手段改進程度相適應,與農業社會化服務水平提高相適應。

一、堅持以“三權分置”為指導,推進農村土地制度改革。

改革開放以來,我國實行家庭聯產承包責任制,把土地所有權和承包經營權分開,所有權歸集體,承包經營權歸農戶,這是農村土地制度改革的一次重大創新。現在,順應工業化、城鎮化快速發展、農村勞動力加速轉移的新形勢,把農民土地承包經營權分為承包權和經營權,實現承包權和經營權分置并行,是我國農村土地制度改革的又一次重大創新。

當前推進農村土地承包制度改革,總的方向是“三權分置”,即落實集體所有權、穩定農戶承包權、放活土地經營權。其具體實現方式包括:堅持農村土地農民集體所有,即堅持集體所有權。農村土地農民集體所有,是農村最根本的制度,是家庭承包經營的基礎和前提,也是中國特色社會主義在農業上的一個鮮明特點,必須毫不動搖地堅持;穩定農村土地承包關系,即穩定農戶承包權。現有農村土地承包關系保持穩定并長久不變,是維護農民土地承包權的基礎,是農村土地政策的核心。只有土地承包關系穩定,農民的土地承包權得到充分保障,他們才能放心長期流轉承包地,流入方才能獲得穩定的經營預期;創新土地流轉形式,即放活土地經營權。在城鄉統籌發展一體化背景下,優化配置土地資源,實現規模經營,是發展現代農業的基礎條件。土地經營權獨立行使,使經營權可以在更為廣闊的范圍內流轉,實現農地資源在市場機制下的優化配置,有利于提升土地產出率、勞動生產率和資源利用率,有利于各種新型經營主體的發展,有利于農業規模化、集約化經營水平的提高,解決好“誰來種地”“如何種好地”的問題。

二、堅持以穩定承包關系為根本,穩步推進承包地確權登記頒證工作。

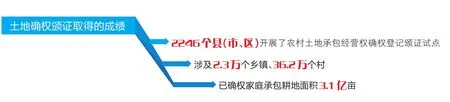

開展農村土地承包經營權確權登記頒證,是穩定農村土地承包關系、促進土地經營權流轉、發展適度規模經營的重要基礎性工作,是中央深化農村改革的重大舉措。習近平總書記指出,建立土地承包經營權登記制度,是實現土地承包關系穩定的保證,要把這項工作抓緊抓實,真正讓農民吃上“定心丸”。截至2015年10月中旬,全國2246個縣(市、區)開展了農村土地承包經營權確權登記頒證試點,涉及2.3萬個鄉鎮、36.2萬個村,已確權家庭承包耕地面積3.1億畝。整體來看,土地承包經營權確權登記頒證工作進展順利,符合預期,不僅沒有影響農村穩定,還有效解決了大批承包土地糾紛和歷史遺留問題。進一步做好承包地確權登記頒證工作,重點要把握好三個方面:一是中央統一部署,地方全面負責。強化縣鄉兩級責任,建立黨委政府統一領導、部門密切協作、群眾廣泛參與的工作機制。二是堅持以農民群眾為主體。充分發揮農民群眾主體作用,調動其積極性,廣泛參與,變“要我確權”為“我要確權”。三是堅持進度服從質量。統籌安排資源,科學把握進度,分期分批,積極穩妥推進;實行全程質量控制,把握關鍵環節,守好質量關口。

三、堅持以尊重農民意愿為前提,引導農村土地規范有序流轉。

土地流轉是市場配置資源的過程,必須遵循經濟發展規律。近年來,土地流轉呈現出主體多元、形式多樣的發展態勢。流入方仍以農戶為主,但向合作社、龍頭企業等新型經營主體流轉的比重逐步上升;農村集體經濟組織成員之間的轉包仍是最主要的流轉形式,但出租、股份合作等流轉形式比重上升較快。從總體上看,我國農村土地流轉平穩健康,但也存在一些需要重視和解決的問題。如個別地區通過下指標、定任務,行政推動土地流轉,片面追求流轉規模、比例,侵害了農民合法權益;部分地區土地流轉市場不健全,服務水平有待提高等。這些問題如果解決不好,將會影響農村土地經營權的有序流轉和農業適度規模經營的健康發展。

為此,需要把握好四個方面:一是堅守土地流轉的底線。要堅持農村土地集體所有,堅持依法自愿有償,保護農民承包權益,不能搞大躍進、不能搞強迫命令、不能搞行政瞎指揮。要確保流轉土地用于農業生產,重點支持糧食規模化生產。二是鼓勵創新土地流轉形式。鼓勵農民以多種形式長期流轉承包地,鼓勵通過互換解決承包地細碎化問題,允許農民以承包經營權入股發展農業產業化經營,穩步推進土地經營權抵押、擔保試點等。三是嚴格規范土地流轉行為。切實尊重農民在土地流轉中的主體地位,村級組織只能在農戶書面委托的前提下才能組織統一流轉,禁止以少數服從多數的名義將整村整組農戶承包地集中對外招商經營。四是加強土地流轉服務體系建設。完善縣、鄉、村三級服務網絡,為流轉雙方提供信息發布、政策咨詢等服務,研究制定流轉市場運行規范,引導土地流轉雙方簽訂書面流轉合同,保護流轉雙方的權益。