讀書真事業 磨墨靜工夫

言恭達

長安生性沉靜且通達,又不失堅毅與樸質。他既保持故鄉漢風的大氣,更浸染毗陵吳韻的神色。

二十多年的書法“戀情”使然,藝術已成為長安生命的守護。哲人說:“一切藝術都發源于愛,而藝術的價值和內涵則取決于藝術家愛得多深! ”長安從少年時代起就追求成功與夢想,擁有生命中永恒的那份愛……他將那份愛視為生命歡笑的人生境界和生活方式,將書法還原于文化,求真于經典,回歸于心靈。在當下文化生態存在失衡的情勢下,長安堅持著應有的自我定力,心恬淡于守高,意無為于持盈。

唐代張懷.《書議》中說:“夫翰墨及文章至妙者,皆有深意以見其志,覽之則了然。 ”作為懂得“感恩”、“敬畏”與“珍惜”的長安,始終保持著對中國傳統人文經典的虔誠之心,深深扎根于傳統,在傳統中汲取營養。同時對時代春天的感恩與對生活的感悟,為他在時代特質的提純與鍛造上,贏得了完整的自我。

馮友蘭先生曾有人生追求的四種境界之說,從物質、道德、審美精神,最終追求天地境界。“天地境界這是我們追求的文化信仰! ”長安如是說。

長安學習書法路子正、氣息好、底蘊足,沉潛于寫心、寫神、寫自我,在感悟、積累中提升人文修養。長安書法追求的正是民族集體人格的審美理想。這是他心靈燭照與時代藝術精神的交融契合,完全摒棄筆墨游戲的玩弄或將書法視為競技而一味關注書藝的表面形式獲得社會浮名的弊病。這一點,長安更是清醒的、明智的!他啟動書藝創作與書學研究兩翼,孜孜不倦,多年頗有收獲。結集在這里的十七篇書學論文,是他十年來書學研究的總結。十四萬文字顯現出他在依托藝術創作逐步走向理性思辨,在書法文化的天地里探源尋流、辨優析劣、挑燈夜讀的結晶。其中有十篇論文在教育部、中國書協等主辦的全國性書學研討會上獲獎或入選。這些論文中,不乏佳作,以開明的理念、開闊的視野,拓展了當代書學研究的領域,提供了當代審美文化研究與書壇藝術批評的新思考,頗具學術價值與社會意義。可以說,長安是當今書壇創作與研究兩體皆進的青年才俊,他的好學與慎思、透析與善辨也正體現在他史學研究與藝術評論的廣泛性與深刻度。

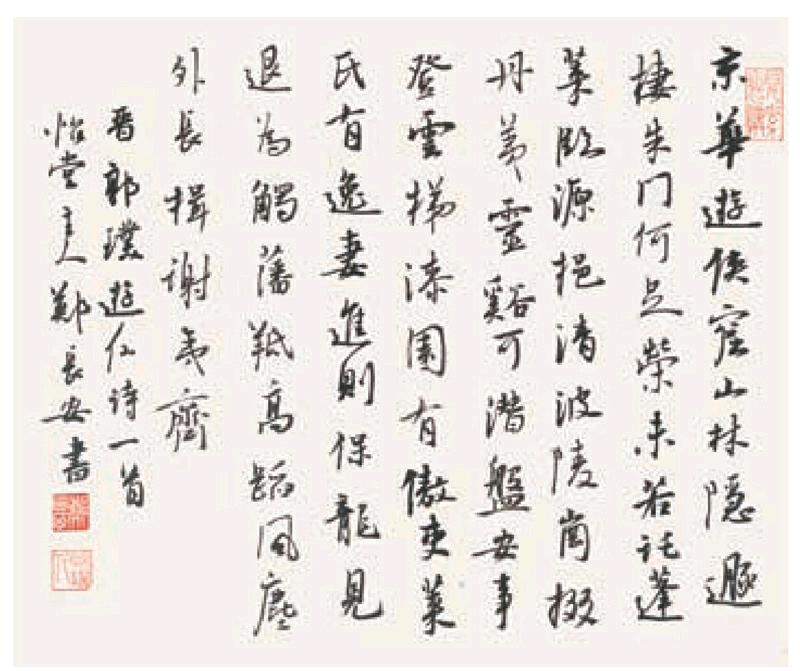

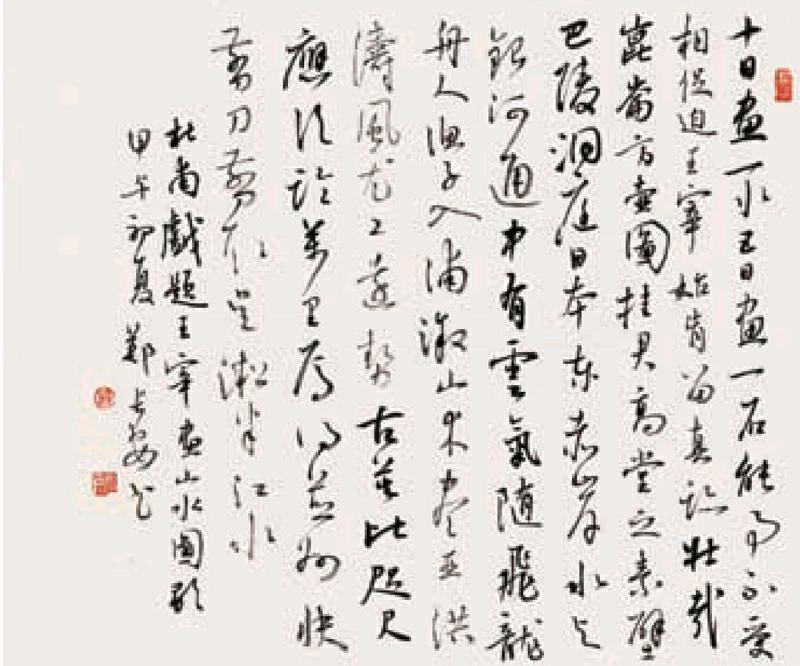

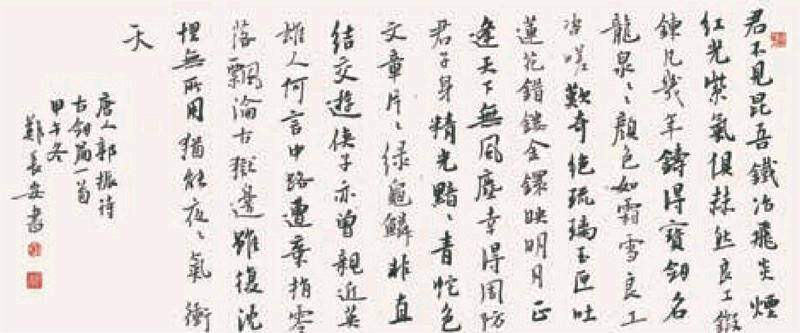

“讀書真事業,磨墨靜工夫。 ”長安擅行草書,恪守雅正與清流。他的作品以自然平和、清逸、簡靜為風格旨歸。筑基于二王、懷素、孫過庭,以靜為質,以靈為用,對剛與柔、方與圓、曲與直、斷與連、疾與澀等藝術本體處理自如。縱覽長安行草書冊,一股清蔚逸宕之氣撲面而來,承傳統于字里行間,出新意于法度之外,有松柏古樸之風,梅竹靈秀之韻,亦莊亦諧。行筆瀟灑飄逸,筆勢委婉含蓄,點畫疏密相間,結體奇正多變,篇章隨勢而布,穿插起伏之中頗得虛實相生之妙,用墨潤渴互用,自然灑脫。此看似平和舒朗之筆墨,卻得自然意趣之美蘊、率性寫情之真意,音律起伏,韻格生發。一任簡約而素淡,優雅且清遠,抒發著作者對時代的崇敬與自然的跡化。

老子論道有“致虛極,守靜篤”的箴言,這種“虛靜為體”的藝術心靈,體現了人類“獨與天地精神往來”的超越性,在有限的世界里呈現出無限的生機。長安正沿此正脈潛修推進……

世間最樸素的是人性中的本真。生命與藝術的融通,并非僅依賴于技巧,卻根植于生活的心態與理想的追尋。古人說“虛無恬淡,乃合天德”,愿長安心靜如明,見素抱樸,一步一個腳印地去迎接明天心中藝術的那片光輝!