《逃離》中的語言形式與語義表達

諸葛亞楠,孫鵬程,2

(1.溫州大學 人文學院,浙江 溫州 325035;

2.浙江大學 世界文學與比較文學研究所,杭州 310058)

《逃離》中的語言形式與語義表達

諸葛亞楠1,孫鵬程1,2

(1.溫州大學 人文學院,浙江 溫州 325035;

2.浙江大學 世界文學與比較文學研究所,杭州 310058)

艾麗絲·門羅《逃離》講述了女主人公因對生活不滿而選擇逃離,最終又回歸生活原點的故事。運用韓禮德的語言元功能理論對《逃離》中的語言形式進行分析發現,門羅精彩的語言藝術映射出男權社會對女性的壓迫,以及女性不堪忍受壓迫,渴望追求自由,自我救贖的反抗意識。門羅小說具有獨特的學術價值與魅力。

艾麗絲·門羅;《逃離》;語言形式;意識形態

艾麗絲·門羅(1931—)是第一個榮獲諾貝爾文學獎的加拿大作家。目前,關于門羅的研究,主要集中在生態女性主義、傳記批評、地域文學特定定位、敘事策略等方面,對小說文本形式及意義關聯方面的研究尚不多見。門羅《逃離》[1]是短篇小說集,計八個故事,每一個故事都有著相同的主題—逃離,而逃離的結果卻總是失敗。雖然逃離最終失敗,但也從側面凸顯了女性潛意識里暗藏的自我救贖的反抗意識。

韓禮德的系統功能語法作為最重要的文本分析方法之一,主要揭示語篇中含而不露的意識形態意義。韓禮德認為,語言有及物功能(ideational function)、人際功能(interpersonal function)和語篇功能(textual function)三種功能,統稱為語言元功能(metafunctions)[2]。元功能理論在韓禮德的系統功能語法理論中扮演著重要的角色。本文基于韓禮德的語言元功能理論,以《逃離》第二章中女主人公與丈夫之間對話的博弈為切入點,從物性、情態、主位和述位四個方面揭示其暗藏的意識形態意義,挖掘門羅小說獨特的學術價值與魅力。

一、行為表征的語言形式與語義表達

《逃離》是一部看起來很平靜,讀起來卻意味深長,細品之下能感到其中巨大情感波瀾的小說。其第二章女主人公卡拉與丈夫克拉克的夫妻關系極不和諧,克拉克不但脾氣暴躁,無緣無故地與毫無利益牽扯的人產生糾紛,而且對于親密關系也不善于處理。卡拉的要求也許并不高:一份寧靜的生活,一個能支撐她生活的、負責任而不自以為是的男人。卡拉因對生活不滿而選擇試圖逃離,但最終失敗。針對《逃離》第二章進行相關理論分析,可清楚地知曉卡拉的自我救贖意識的反抗過程。

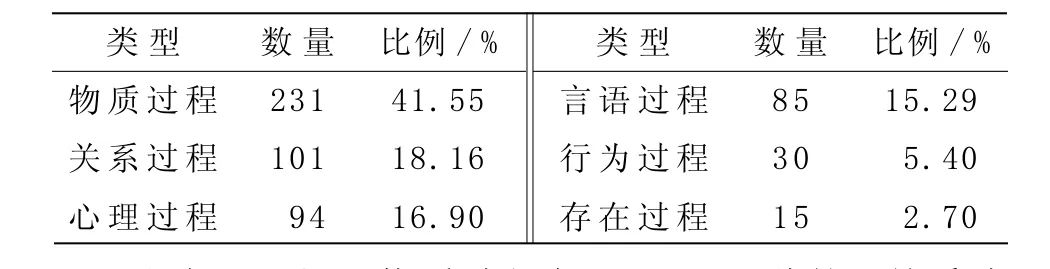

根據韓禮德的語言元功能理論,及物功能是指語言可表達人們對真實世界或內在世界的經驗,主要通過及物系統(transitivity system)實現。及物系統是人們用語言表述現實的基石,它把人們的所作所為、所見所聞描述為物質過程(material process)、關系過程(relational process)、心理過程(mental process)、言語過程(verbal process)、行為過程(behavioral process)和存在過程(existential process)“六個過程”[3]106。選擇哪個“過程”,怎樣安排參與者的位置,在很大程度上取決于意識形態[4]。《逃離》第二章及物系統“六個過程”所占比例見表1。

表1 及物系統“六個過程”所占比例

由表1可知,物質過程占41.55%,此外,關系過程、心理過程和言語過程均占比較大。韓禮德指出:“物質過程也是一個動作過程,即某人做了某事。”[3]110《逃離》第二章包含了大量的動作行為描寫,通過動作行為及非直抒胸臆的心理過程白描,反映出卡拉非常克制,從而呈現出卡拉非常痛苦的狀態。

為更清晰地討論《逃離》所暗藏的意識形態,舉例加以說明。

[例1] She didn’t do anything to avoid Sylvia’s look. She drew her lips tight over her teeth and shut her eyes and rocked back and forth as if in a soundless howl, and then, shockingly, she did howl. She howled and wept and gulped for air and tears ran down her cheeks and snot out of her nostrils and she began to look around wildly for something to wipe with. Sylvia ran and got handfuls of Kleenex.[1]22

此例中有八個物質過程和四個行為過程,且大多數過程都是由卡拉發出。“Drew her lips tight”“shut her eyes”“rocked back and forth”是三個物質過程,描寫了卡拉的表情和動作行為。實際上,這些過程顯示出卡拉與克拉克生活在同一個屋檐下內心的壓抑與失望的狀態。卡拉的失望來自克拉克乖戾的性格,由于他不僅不善于處理與他人的關系,且完全缺乏維護親密關系的能力,對愛他的卡拉態度粗暴,很少甚至從沒有考慮過她的感受。更可惡的是,他不顧卡拉的感受,試圖將她作為恐嚇行為的工具,充分表現了一個男人最為混蛋的一面。這樣的生活,一方面使得卡拉如同得了斯德哥爾摩綜合癥,對克拉克產生了畸形的依戀和認同,如興致勃勃地與克拉克討論那些下流的情節。同時,這樣絕望令人心碎的處境,也最終使得不滿、失望、沮喪的情緒在卡拉內心蔓延。“howled”“wept”“gulped”三個行為過程是卡拉發泄自己情緒的動作表達。卡拉忍無可忍決定逃離丈夫的過程,正是通過這些動詞的運用加以暗示的。通過這些動詞,讀者可清晰地了解卡拉長期壓抑著的情緒處于爆發的狀態,同時也體現了她在克拉克長期壓迫下反抗意識的覺醒。試圖逃離恰是這種反抗意識的體現。

[例2] He was mad at her all the time. He acted as if he hated her. There was nothing she could do right, and there was nothing she could say. Living with him was driving her crazy. Sometimes she thought she already was crazy. Sometimes she thought he was.[1]23

此例中主要包含心理過程和存在過程。心理過程可分為觀念(perception)、情感(affection)和認知(cognition)三種類型[3]118。“He was mad at her”“He hated her”屬于情感類,“She thought she already was crazy”“She thought he was(crazy)”屬于認知類。“mad”“hated”屬于否定性的詞匯,表達一種不喜歡的態度。門羅運用這些詞語將兩人之間的糟糕關系刻畫得淋漓盡致,告訴讀者,克拉克不僅不喜歡卡拉,而且認為卡拉是潛在的負擔,對卡拉的態度極為冷淡,也顯示了克拉克無法正常處理親密關系。通過這些過程的分析,讀者可感受到卡拉已清楚地意識到她與丈夫之間夫妻關系的單向性:只有付出,卻很少在情感上得到反饋。克拉克總是從負面表述自己的情感,以傷害卡拉的方式處理親密關系,這就使得夫妻關系非常不和諧。在這種極不和諧的夫妻關系中,夫妻雙方甚至沒有能力來交流和修復這種關系。作為底層女性代表的卡拉無法像賈米森太太一樣,對自己的生活和各種關系進行梳理。卡拉作為讀書時班級的后進生,克拉克作為一個“流浪的吉普賽人”,從未就他們的相處關系模式進行系統深入的溝通。相反,在生活的淺層面,他們的關系始終是一種淺層的、注定無望的沖突與碰撞。正因如此,卡拉才想要逃離自己的丈夫,去追求新的生活。“do”“say”是人們日常生活中最基本的行為,但對于卡拉而言,不論她做什么和說什么,在克拉克的眼里都是錯的。在這種情況下,卡拉能做的只有“do nothing”“say nothing”。這種相處模式實際上是由于克拉克的大男子主義和交流方式導致的。不管卡拉做什么,只要丈夫說她錯了,那么她就錯了。這樣,小說中的人物交流就陷入了一種無法解決的模式。

選擇不同的語法過程可產生意識形態上的重大意義[5]。語法與語義密切關聯,卡拉作為底層女性的代表,深受丈夫的壓迫,在這種關系模式中,她沒有自己的話語權,永遠只能服從于丈夫,但丈夫總是采取忽視、傷害方式對待她,最終導致卡拉的逃離。

二、人際功能表征的語言形式與語義表達

人際功能是指人們運用語言表達社會關系和人際關系,反映說話者對某一情境(或事物)的態度及觀點,同時,雙方之間的關系主要通過情態系統實現。情態可表達人們對某些事或某些情景的態度,因而通過對情態系統的分析,可更好地認識交談雙方各自所秉持的態度。情態動詞是情態系統分析的一個重要組成部分。在《逃離》第二章中,克拉克與卡拉的夫妻關系的疏密可透過他們之間的談話清晰地表達出來。

卡拉對克拉克說:“You flare up.”[1]6從這簡單的陳述句中可看出,克拉克在卡拉眼中是一個脾氣暴躁的人,說這句話的目的是希望克拉克能收斂一下自己的壞脾氣。但克拉克的回答卻是:“That’s what men do.”[1]6從這簡單的陳述句中可看出,克拉克認為擁有火爆的脾氣才是真正的男人。當克拉克獲知鄰居賈米森得到一筆獎金時,便開始謀劃利用賈米森與卡拉之間的幾件不堪往事向他勒索一筆錢。后來,當他聽說賈米森死了時,便將矛頭又指向了賈米森太太西爾維婭。

[例3] Clark said, “We could’ve made him pay.”... Carla said, “How could you do that? You can’t sue a dead person.”... “No. Actually, I’m not.”[1]13

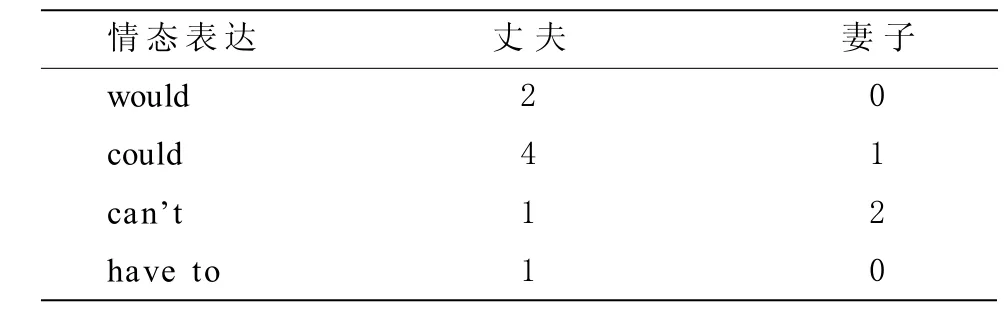

此例是克拉克勸說卡拉敲詐他們鄰居的對話。他們夫妻對話中各種情態表達的分布見表2。

表2 夫妻對話中各種情態表達的分布

由表2可知,這段夫妻對話有四種類型的情態表達,其中,由克拉克發出的有8次,由卡拉發出的只有3次。情態動詞常常被用來指示情態系統,而且還可表達不同程度上的可能性、允許、義務和責任。“would”“have to”表達高程度的可能性,“could”表達低程度的可能性,“can’t”表達高程度的否定意義。這段夫妻對話克拉克使用了2次“would”,4次“could”和1次“have to”,表達了克拉克想要從賈米森太太西爾維婭那里勒索錢財的強烈愿望。此外,在克拉克所使用的情態表達中還出現了一次“can’t”,實際上,“can’t”并不是說他在卡拉的勸說下對勒索別人錢財這個“計劃”開始持否定態度,相反,“can’t”表達了堅決執行“計劃”的態度。克拉克使用高程度的情態動詞將自己的觀點、想法強加到了卡拉身上。當卡拉知道克拉克并沒有在這件事上跟她開玩笑,而是態度認真堅決時,卡拉對克拉克說:“How could you do that? You can’t sue a dead person.”卡拉使用一個反問句和一個否定句,表達了她對克拉克的“計劃”所持的強烈反對意見。在卡拉使用的情態表達中,2次使用“can’t”表達否定意義,從一個側面證明,卡拉開始擁有自己的想法和生活位置意識,她不再對丈夫的所有事情保持沉默了,而是開始表達自己的內心想法以反抗丈夫的意見壓迫。此時,卡拉作為女性開始擁有話語權。

這段夫妻對話,一方面揭示了卡拉內心的不滿,為逃離奠定了情感基礎;另一方面也刻畫了克拉克混蛋的形象。對于卡拉而言,這種被“調戲”的不堪往事,理應得到丈夫的幫助,而不是事后成為勒索別人的工具。這種懦弱而猥瑣的討論,給女性的日常生活帶來毀滅性的打擊,導致夫妻雙方的關系陷入絕境。

三、主述功能表征的語言形式與語義表達

主位和述位是語篇功能的重要組成部分。主位是信息的起點,主位一旦確定,剩下的成分就是述位。在一個句子中,主位和述位使用的選擇在話語組織中扮演著重要的角色。通過對《逃離》第二章主位—述位結構的分析,讀者可清晰地看到克拉克與卡拉夫妻在日常生活中占有不同的位置。

文本是溝通作者和閱讀者之間的橋梁[6]。通過閱讀文本發現,在所有描寫克拉克和卡拉的語句中,大部分都是克拉克處于句子的主位,凸顯丈夫的主導地位。

[例4] He hated her. He despised her. He could not stand it when she cried and she could not help crying because he was so mad.[1]23

此例中劃分出四個主位—述位結構,各句的主位—述位結構分析見表3。

表3 文本語句[例4]中主位—述位結構分析

由表3可知,句子1、2、3的主位結構都是“he”,這意味著克拉克居于主導地位。克拉克是施動者,而卡拉只是接受者。克拉克對卡拉表現出“hated”“despised”并且“could not stand”。門羅運用這些具有強烈否定意義的詞語表明克拉克對卡拉的態度十分惡劣。對于卡拉而言,“hated”“despised”“could not stand”“mad”都是克拉克對她施加的精神壓迫。

[例5] Get away? I would if I could. I’d give anything to get away. I can’t. I haven’t any money. I haven’t anywhere in this world to go.[1]23

此例是鄰居西爾維婭告訴卡拉如何逃離家庭、逃離克拉克時,卡拉的回答。卡拉在此例中的主位—述位結構分析見表4。

由表4可知,6個句子中,“I”成為句子的主位,這意味著卡拉此時已有強烈的自我意識。卡拉再也無法忍受與克拉克一起生活了,為此,她開始思考如何逃離克拉克精神壓迫的問題。第一人稱“I”的連續使用,反映出卡拉的自我意識已覺醒。這在一定程度上可看作是女性自我救贖的一種反抗意識。在鄰居的幫助下,卡拉逃離了丈夫和家庭,邁出了自我救贖的第一步。盡管最終還是回到了丈夫的身邊,回到生活的原點,但這一逃離行為所表現出來的反抗意識值得贊許。

運用韓禮德的語言元功能理論對《逃離》中的語言形式與語義傳達進行分析發現,門羅精彩的語言藝術,看似平實質樸的語言下實則暗藏著波瀾,映射出男權社會下女性勇于反抗的強烈意識形態。門羅對女性日常生活的幽暗面有著精彩的把握,憑借其自身的女性經驗深刻地刻畫日常生活。通過講述一個個可能發生在任何人身邊的故事,門羅讓讀者看到無奈悲憫的同時,又微微暗示著生活的希望。作為諾貝爾文學獎得主,門羅小說的學術價值值得進一步挖掘。

Language Forms and Semantic Expressions in Runaway

ZHUGE Yanan1, SUN Pengcheng1,2

(1.School of Humanities, Wenzhou University, Wenzhou, 325035, China; 2.Research Institute of World Literature and Comparative Literature, Zhejiang University, Hangzhou, 310058, China)

The heroine in Runaway written by Alice Munro chooses to escape because of being unsatisfied with life, but she finally returns to the starting point in her life. Using Halliday’s systematic functional grammar to analyze the language forms in Runaway, it is found that Munro’s excellent language art reflects the suppression on women in a patriarchal society, that unbearable suppression made women long for freedom and their fighting awareness to redeem themselves. Munro’s novels are of unique academic value and charm.

Alice Munro; Runaway ; Language forms; Ideology

I711.074

A

1671-4326(2016)04-0070-03

10.13669/j.cnki.33-1276/z.2016.088

2016-09-22

國家社會科學基金重大項目(15ZDB086);教育部人文社會科學研究項目(青年基金)(12YJCZH176);溫州大學研究生創新基金國(3162015017)

諸葛亞楠(1991—),女,河南鄭州人,溫州大學人文學院碩士研究生;

孫鵬程(1980—),男,浙江蒼南人,溫州大學人文學院,助理研究員,浙江大學世界文學與比較文學研究所博士研究生.