原版“李云龍”:開國中將王近山的傳奇人生

祝小茗

原版“李云龍”:開國中將王近山的傳奇人生

祝小茗

看過電視劇《亮劍》的人,一定會為李云龍打仗和追求愛情的那股“瘋”勁而動容,尤其是他和女護士田雨那驚濤駭浪般的愛情,更是給人留下了深刻的印象。殊不知,作為“李云龍”原型的開國中將王近山的經歷,其實比電視劇更精彩、更傳奇。

王近山,原名王文善,1915年出生在湖北省紅安縣高橋許家田村。15歲從軍,16歲任連長,號稱“小連長”。先后擔任了紅四方面軍第10師副師長、八路軍129師386旅769團團長、第二野戰軍第3兵團副司令員、志愿軍第3兵團副司令員。無論是在抗日戰爭的烽火歲月里、淮海戰役的戰場上,還是在抗美援朝的上甘嶺前線,王近山以善打硬仗、惡仗而勇冠三軍,獨樹一幟,屢建奇功,所向披靡。1955年被授予中將軍銜,榮獲一級八一勛章、一級獨立自由勛章、一級解放勛章。

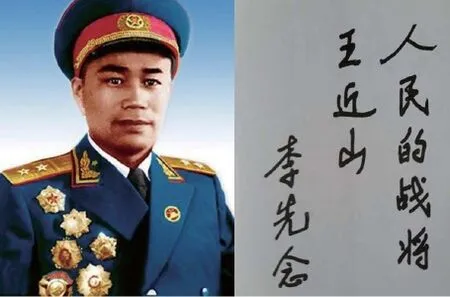

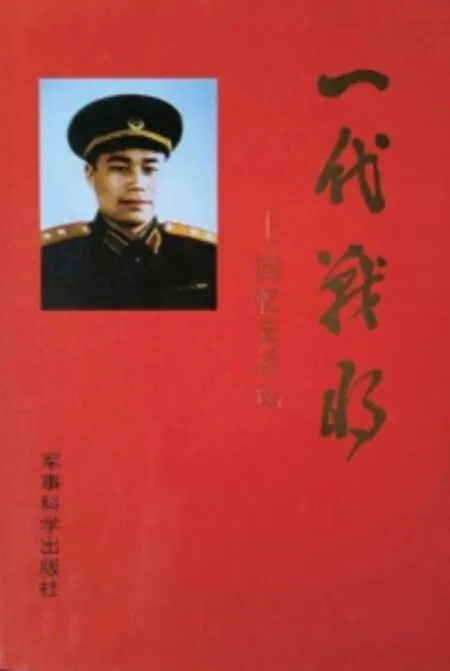

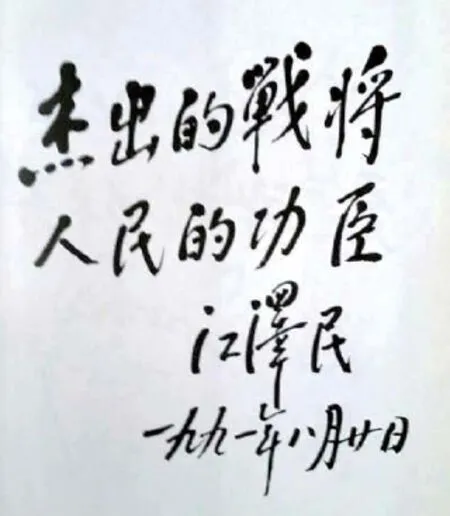

1992年3月,軍事科學院出版回憶王近山將軍的文集,鄧小平同志親筆題寫書名——“一代戰將”。江澤民同志題詞——“杰出的戰將,人民的功臣”。楊尚昆同志題詞——“王近山同志英勇善戰,戰功卓著”。李先念同志題詞——“人民的戰將王近山”。至此,歷史終于為戎馬一生、驍勇善戰、功勛卓著但卻命運多舛的一代名將王近山作出了公正、客觀的評價。

電視熱播電視劇《亮劍》

智勇雙謀,殲滅日軍觀戰團

和共和國的許多將軍一樣,王近山也是從大別山的紅安縣走進紅四方面軍、并逐漸成長為一名智勇雙全的優秀指揮員的。他中等身材,面孔白晰,濃濃的眉毛下有一雙極為和善的眼睛,嘴角常常掛著微笑,講起話來慢條斯理,一句一頓,口齒清晰。就是這樣一位白面書生似的將軍,卻有一個與他的外表極不相稱的外號——“王瘋子”。他喜歡騎著高頭大馬耀武揚威,在槍林彈雨中談笑自若,視若無物。打起仗來拼命往前沖,有時要派六七個警衛員跟著他,以便當他往前沖時拉住他。他不聽勸說,就幾個人壓在他身上,有時他氣得又急又火,又踢又咬。在血火交織的戰場上,“王瘋子”之名勇冠三軍,聞名遐邇。

李先念題詞“人民的戰將王近山”.

軍事科學院出版《一代戰將》

1943年10月,時任太岳二分區司令員的王近山奉129師劉鄧首長之命,率386旅之16團從太行山回師陜北,保衛延安。全團2千多官兵在王近山的率領下,曉行夜宿,一路西行,很快就來到了太岳根據地邊緣的臨汾縣韓略村一帶。前方偵察員報告韓略村村旁的公路上常有日軍經過,且地勢險要,非常適合打伏擊。王近山司令員當機立斷,決定來它個順手牽羊,利用韓略村的有利地形和敵人的松懈麻痹,以速戰速決的手段,打一個干脆利落的伏擊戰。

10月24日凌晨,擔任伏擊作戰任務的6個連隊借著濃濃的夜色,隱蔽進入了韓略村公路兩旁的莊稼地里,迅速做好了一切戰斗準備。上午8時,由臨汾方向傳來了汽車發動機的聲音,緊接著,編有3輛小汽車和13輛卡車的日軍車隊,滿載著日軍官兵進入了我伏擊圈。王近山一聲令下,擔任截尾任務的6連首先打響了第一槍,隨后,前面的日軍汽車也在接二連三的地雷爆炸聲中被掀翻在路旁。突遭襲擊的日軍官兵慌忙下車應戰,而我軍布置在公路兩旁的輕重火力,居高臨下,潑水般地射向敵人。頓時,整個韓略村公路上殺聲震天,彈雨橫飛。許多日軍還沒明白子彈來自何方,就糊里糊涂地送了命。王近山司令員見突遭襲擊的日軍驚慌失措,根本組織不起有效的抵抗和反擊,遂命令司號吹響了沖鋒號。我軍官兵當即向敵人發起勇猛的沖鋒,一場驚心動魄的肉搏戰開始了。只見公路上刀光閃閃,喊殺聲、慘嚎聲不絕于耳。戰士們的刺刀和大刀與日軍指揮官們的軍刀相互格擊,閃閃的刀光下不時傳來日寇軍官們狼嚎般的慘叫聲。經過近三個小時的血戰,180余名日軍全部被我軍殲滅。

戰后,我軍從打掃戰場時繳獲的文件中得知,被殲的這支日軍是侵華日軍總司令岡村寧次組織的所謂“皇軍軍官觀戰團”。原來,身為侵華日軍總司令的岡村寧次,為了推行他在掃蕩我太岳根據地時所采用的所謂“鐵滾式三層陣地新戰法”,不僅到處大吹大擂,擴大影響,還特意組織日軍“支那派遣軍步兵學校”的5、6中隊和其他一些軍官,組成華北派遣軍司令部戰場參觀團,共180余人,赴太岳戰區觀戰學習。萬萬沒想到,觀戰團一到太岳區,就迎頭碰上了八路軍著名戰將王近山和英勇善戰的太岳16團。包括一名少將旅團長、一名聯隊長在內的120余名日軍軍官和60多名士兵悉數被殲,不可一世的“皇軍軍官觀戰團”在英勇的抗日軍民面前灰飛煙滅。

勇挑重擔,喋血激戰大楊湖

解放戰爭時期,王近山在劉鄧麾下的晉冀魯豫野戰軍任第6縱隊司令員。雖然身居要職,但他秉性依然。往往只要他在戰士們面前一出現,便會引起一場不小的轟動,隨后大家就會明白,一場大戰、硬戰、惡戰就要開始了。

1946年8月,蔣介石一下出動了14個整編師共38萬余人的強大兵力,向我晉冀魯豫解放區發動進攻。當時,我晉冀魯豫野戰軍剛剛打完隴海戰役,人困馬乏,糧彈兩缺。全軍僅有4個縱隊約5萬多人,許多建制團甚至連2個營的兵力都不足。

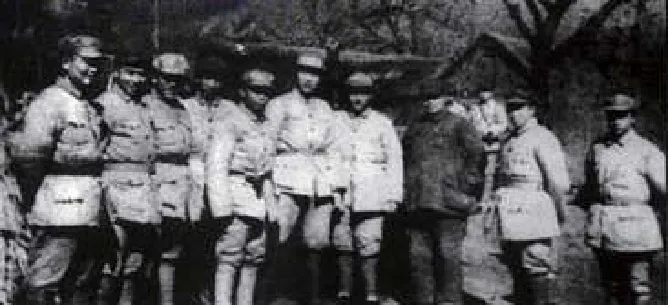

6縱司令員王近山(右3)與中原野戰軍六縱18旅團以上干部在淮海戰役中

為了粉碎敵人的進攻,劉鄧首長決心集中現有兵力,首先殲敵孤軍冒進的整編第3師。該師是蔣介石的嫡系部隊,參加過遠征緬甸的對日作戰,裝備精良,訓練有素。然而,以晉冀魯豫野戰軍的區區5萬疲憊之師,要想吃掉兵力與自己相差無幾、但裝備遠遠強于自己的整3師,談何容易。在野戰軍召開的作戰會議上,第6縱司令員王近山拍案而起,當著劉鄧首長和各縱隊司令的面,他慷慨激昂,言出如山:“我和政委(杜義德)商量過了,我們縱隊打。我——王近山立下軍令狀,我們縱隊和整3師干!打得剩下一個旅我當旅長,剩下一個團我當團長,剩下一個連我當連長。全縱隊打光了,我們對得起黨,對得起太行山的父老鄉親!”

關鍵時刻,英雄虎膽的王近山一番擲地有聲的話語,讓一向感情內斂的鄧小平激動萬分,他指著王近山大聲說:“好樣的!我支持你!”劉伯承也順勢站了起來,對王近山說:“你打!你大膽打!”

40年以后,鄧小平對王近山勇立軍令狀一事還記憶猶新。他說:“那不叫瘋,那叫革命的英雄主義。”

王近山慷慨領命,率部一個猛虎掏心,直撲整3師師部所在地——大楊湖。

大楊湖是一個有200多戶人家的村莊,四周地形開闊,村外有一道壕溝,深約3米,村南有一個大水塘,蘆葦茂密,形成天然屏障。為了保護師部的安全,趙錫田把整3師戰斗力最強的20旅59團放在了大楊湖。該團進入陣地之后,立即構筑完備的防御工事。在村內主要道口,筑有暗堡工事,結合穿墻破壁的槍眼,構成了密集的交叉火力。為了掃清射界,趙錫田命令飛機扔下汽油彈,將村外的民房、柴禾堆全部打燃,使得大楊湖上空火光沖天,烈焰滾滾,一片通紅。

1946年9月5日夜,第6縱總攻大楊湖。打響前,劉伯承親臨第6縱指揮所,對王近山及在場人員說:“我年紀大了,跑不動了,今天來給你們看管行李。”素來持重的劉伯承親臨前線,足見大楊湖之戰至關重要。王近山一聲令下,第6縱18旅旅長肖永銀親自上陣,率部向大楊湖發起了波浪式的沖鋒。戰至次日拂曉,第6縱共有6個團的兵力攻進了村落,并把敵59團團部及殘敵壓縮在了一片還算堅固的院落當中。仗打到這個份上,已經是刺刀見紅的時刻了。我第6縱雖然攻入了6個團,但每個團的兵力都還不滿500人,有的團甚至還不足百人。敵人雖已窮途末路,但仍在負隅頑抗,垂死掙扎。經過苦戰,我軍也傷亡慘重,攻擊銳勢已是強駑之末。

緊要關頭,王近山果斷投入為數不多的預備隊,并組織起機關干部和勤雜人員,全力投入了拼死決戰。短兵相接的戰斗空前慘烈,代價高昂,就像兩個負傷惡斗的人在做最后一搏,雙方的血都快流盡了,但誰都不肯放手,仍舊拼死搏斗,就看誰先倒下。戰至最后,敵人終究沒能頂住第6縱的最后一擊。血泊中的大楊湖,終于被王近山踩在了腳下。大楊湖一失,整3師的防御體系頃刻間土崩瓦解。劉鄧大軍其余各部乘勢進擊,迅速對殘敵進行分割圍殲。一番惡戰,驕橫跋扈的整3師全軍覆沒,師長趙錫田束手就擒。

強渡汝河,狹路相逢勇者勝

1947年8月,劉鄧大軍千里躍進大別山,揭開了人民解放軍戰略反攻的序幕。經過艱苦的跋涉,十萬大軍越過黃泛區,渡過渦河、沙河、穎河、洪河,隨后一路沖殺來到了汝河。為這支南下大軍中躍馬挺槍的開路先鋒,依然是一代猛將王近山和他那能征善戰的第第6縱。

率先到達汝河的先頭部隊是肖永銀的18旅,尤太忠的16旅和李德生的17旅。肖永銀剛剛率部來到汝河岸邊,就見汝河南岸煙塵大起,馬達轟鳴。敵人的堵截部隊已先我一步到達對岸,并擺開了一副隨時應戰的架式。而經過長途奔襲的劉鄧大軍可謂后有追兵,前有強敵,中間還隔著一條性命攸關的汝河。

說到汝河,其實它并不寬大,只有60米寬,水流也不太急。但經過長年的沖刷,河漕深陷,河堤陡峭,水深丈余,根本無法徒涉。千軍萬馬,要想渡過汝河,必須在敵人的火力之下架設浮橋。機敏干練的肖永銀大手一揮,馬上派一個營的兵力在敵人未展開兵力之前強渡汝河,爭取在南岸建立一個牢固的橋頭堡,以掩護部隊架設浮橋。利用惟一的一葉小船和幾個木筏,先頭營開始在敵人的猛烈火力之下強渡汝河。一些性急的戰士干脆往河里跳,拼命向對岸游去。經過浴血奮戰,先頭營終于登上了汝河南岸,并牢牢地建立了一個橋頭堡。

此時,我后衛部隊已與追兵交火,而在汝河南岸,敵人的一個整編師也拉開了架式,準備全力阻止過河。生死關頭,劉伯承、鄧小平來到了第6縱,走到血戰中的18旅。望著王近山和肖永銀那堅毅的面龐,鄧小平一字一頓地說:“不惜一切代價,堅決打過去!”劉伯承也環顧眾將,豪邁地說:“狹路相逢勇者勝!從現在開始,不管白天黑夜,不管敵人動用多少飛機大炮,我們都要以進攻的手段對付進攻的敵人,從這里殺出一條血路。歷史決不能逆轉,大軍南下的戰略決策不能改變!”

劉鄧首長的堅定信心,感染著在場的每一個第6縱的將士。王近山虎吼一聲:“傳令全縱隊,狹路相逢勇者勝,殺開血路,突過汝河!”肖永銀親自下到營,代替營長指揮;團長下到連,營長下到班。全軍上下每一支步槍都裝上了寒光閃閃的刺刀,每一顆手榴彈都掀開了蓋子。曳光彈、信號彈一道道劃過,似金線銀弧在夜空中穿梭。

踏過浮橋的隊伍狂飚一般沖向敵陣,氣吞萬里如虎。火光中,無數戰士的身影一掠而過,奮勇向前。團長、營長、連長和他們一樣,端起上了刺刀的步槍與敵人拼殺。打下一個村莊,又撲向另一個村莊,碰上敵人就撲上去拼殺,消滅了就再往前沖。沖鋒的隊伍像龍卷風一般向前滾動,所向披靡。直到天色微明,第6縱終于為全軍在汝河南岸打開了一條長10千米、寬4千米的通路,并在這條通路兩側一字排開,抗擊敵人的反撲,像兩條堅固的堤壩,護衛著通道的安全。在第6縱的猛烈攻擊之下,汝河南岸的阻截之敵終于潰不成軍。劉鄧大軍的后續力量日夜兼程,快速渡河,終于越過千里躍進之路上最為困難、也最為險惡的這道屏障。

遭遇婚變,大起大落過一生

全國解放以后,王近山出任了第3兵團副司令員兼第l2軍軍長,并率部來到朝鮮,參加了抗美援朝第五次戰役和舉世聞名的上甘嶺大戰。回國之后,他先后出任公安部副部長和北京軍區副司令員。

王近山與妻子韓岫巖

江澤民題詞

硝煙散盡,和平年代的生活是安逸寧靜的。但對于戎馬一生、身經百戰的王近山來說,這種寧靜卻蘊藏著另一種危險,這種危險來自于他的情感世界。一個在戰場上縱橫捭闔、所向披靡的一代名將,在陌生的情場上卻手足無措、進退失據。更令人可嘆的是,無論是在戰場或者是在情場上,將軍都本色不改,保持著那種勇猛頑強和毫不畏懼的品質。這種可貴的品質,可以在硝煙彌漫的戰場上為他創造輝煌,但在情場上,卻給他造成了令人扼腕的悲劇。

闖入王近山的情感生活并且不顧一切地愛上他的人,恰恰是他那結發妻子韓岫巖的嫡親二妹韓秀榮。面對這畸形的愛戀,王近山不知所措了。耿直、坦誠的王近山未能躲避這斜刺里射來的丘比特之箭,他欲罷不能,欲棄不忍。

其實,王近山一開始并沒有離婚的打算,畢竟是結發夫妻,又有了那么多的兒女,誰家沒有點磕磕碰碰?可是韓岫巖也不顧及王近山的感受,身為海軍醫院副院長,她使用了當時最典型的做法:發動親友聲討、找組織、去婦聯。逐漸延伸到北京軍區直至中央。最后還是驚動了毛澤東,毛澤東又親自指定劉少奇出面處理。此時,作為北京軍區副司令,王近山的個人生活已不是純粹的個人問題了。老戰友以及很多中央領導人找王近山談話,希望王近山不要離婚,有人甚至暗示說,離婚的話會受到嚴厲的處分,只要不離婚哪怕是維持現狀也行!但王近山卻斬釘截鐵地說:“我王近山明人不做暗事,離婚我鐵定了,組織愛咋辦就咋辦!”1964年初,王近山和韓岫巖離婚了。

王近山的離婚案,一時間引起了全軍乃至全國的一片嘩然。當時,有不少高級干部厭倦了原配夫人,離婚現象比較嚴重。中央為嚴厲打擊這種不正之風,對很多干部進行了嚴厲處分,人們稱之為“鍘美案”。王近山也很快被推上風口浪尖,竟成了“鍘美案”典型。王近山為他的執著付出了慘重的代價:開除黨籍,撤銷大軍區副司令員職務,行政降級,調往河南某農場任副場長。然而,更大的打擊還在后面。就在被撤職、降級以后,韓秀榮也放棄愛情,選擇了離家出走。剩下的,就只有一位身心疲憊、遍體鱗傷的王近山。

就在王近山在心中默默地咀嚼著自己的痛苦、孤零零地收拾離京的行裝時,識字不多但卻深明大義的勤務員黃慎榮站了出來。她誠懇地對將軍說:“首長,你這樣的身體,到那么苦的地方去,沒個人照顧怎么行呢?我沒有文化,只要您不嫌棄我,就帶上我吧,我照顧您一輩子!”1964年10月,黃慎榮和王近山結婚,與王近山一起到河南西華縣黃泛區農場,育有一女一男。

時光如水,轉眼間到了1969年春。在黨的“九大”召開前夕,已在農場勞動了近十年的王近山寫了三封信。一封給自己的老部下、時任南京軍區裝甲兵司令的肖永銀,另兩封請他轉交給許世友,其中一封信請許世友轉交給毛澤東。

在北京開會期間,許世友面見毛澤東,一向耿直的老將軍為了王近山的命運,向共和國領袖仗義執言:“主席,戰爭年代有兩個人很能打仗,但他們倆現在的日子都不好過,一個是王近山,一個是劉志堅,懇請主席過問一下。”在許世友等人的不懈努力下,王近山終于重回軍界,到許世友任司令員的南京軍區任副參謀長。

1969年7月,火爐南京烈日炎炎,酷熱襲人。在火車站的站臺上,站著三位專門來迎接王近山的高級將領,他們是:老部下肖永銀,尤太忠與吳仕宏。當歷經磨難的王近山一手拎著一口舊皮箱,一手拎著三只老母雞從硬座車廂上下來時,三位昔日的部將熱淚盈眶,感嘆萬分。

1974年,時任南京軍區副參謀長的王近山漸感身體不適。11月份,因大吐血,他不得不住進醫院,經診斷是胃癌。在彌留之際,老將軍還用微弱的聲音問道:“敵人打到哪里了?我們誰在那里?”他的小兒子回答說:“是李德生叔叔在那里!”“李德生上去了,我就可以放心睡一覺了。”聽著專門為他播放的軍號聲,1978年5月10日,王近山在南京逝世,享年63歲。

責任編輯:彭振忠