中藥涂搽配合穴位點按治療缺血性腦卒中偏側感覺障礙的療效觀察

周嘉澄 肖根發 吳嬋嬌 馮小芹 曾科學

(廣東省第二中醫院廣州 510000)

中藥涂搽配合穴位點按治療缺血性腦卒中偏側感覺障礙的療效觀察

周嘉澄 肖根發 吳嬋嬌 馮小芹 曾科學#

(廣東省第二中醫院廣州 510000)

目的:觀察中藥涂搽配合穴位點按治療缺血性腦卒中偏側感覺障礙的臨床療效。方法:將48例缺血性腦卒中偏側感覺障礙患者隨機分為對照組和治療組,每組24例,兩組均予一般西藥常規治療和康復訓練,治療組在此基礎上加中藥涂搽配合穴位點按治療,治療4周。治療前、后,兩組分別進行感覺功能評測及日常生活活動能力評定,分別采用Fugl-meyer評測法及改良Barthel指數評定。結果:治療后,兩組Fugl-meyer感覺評分及改良Barthel指數評分均明顯高于治療前,P<0.01,且治療組的評分明顯高于對照組,P<0.05。結論:中藥涂搽配合穴位點按治療能明顯改善缺血性腦卒中偏側感覺障礙,并提高患者的日常生活活動能力。

缺血性卒中偏側感覺障礙;中藥涂搽;穴位點按;臨床療效觀察

隨著社會的發展,老齡化社會已經到來,腦卒中的發病率逐年上升。在我國,每年有近200萬新發腦卒中患者,缺血性腦血管病已位于我國人口致殘和致死原因的首位[1]。腦卒中可分為缺血性腦卒中和出血性腦卒中,前者更為多見,約占腦卒中總數的75%~90%。腦卒中具有高發病率和高致殘率的特點,約有75%的腦卒中患者有不同程度的感覺障礙,偏側感覺障礙是其最為常見的臨床表現[2]。感覺功能是運動功能的前提,對整個軀體的協調平衡以及運動功能有明顯的影響,感覺障礙還會引起燙傷、跌倒等不良事件。所以,感覺功能的恢復有利于運動功能的恢復以及日常生活自理能力的提高,能減少各種并發癥及不良事件的發生。目前,現代醫學治療感覺障礙以康復訓練為主,包括冷熱交替、輕微疼痛刺激及實物觸摸訓練等方法,并取得了一定的療效。本研究我們采用中藥涂搽配合穴位點按治療缺血性腦卒中偏側感覺障礙,取得了滿意的療效。現報告如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2015年9月~2016年4月廣東省第二中醫院白云院區腦病科及神經康復科住院的缺血性腦卒中恢復期患者48例,按患者就診順序隨機分為治療組和對照組,每組24例。其中治療組男11例,女13例;年齡46~77歲,平均年齡63.5歲;梗死程度:小梗死(≤4 cm3)12例,中梗死(4~10 cm3)8例,大梗死(≥10 cm3)4例。對照組男12例,女12例;年齡49~80歲,平均年齡64.3歲;梗死程度:小梗死(≤4 cm3)13例,中梗死(4~10 cm3)6例,大梗死(≥10 cm3)5例。兩組患者的性別、年齡、腦損傷程度相比較,差異無統計學意義,P>0.05,具有可比性。所有患者根據其臨床癥狀、體征、頭顱CT或者MR確診均為腦梗死。

1.2 診斷及納入標準中醫診斷標準參考第六版《中醫診斷學》及《中醫內科學》(上海科學技術出版社),應符合“中風”的診斷標準,中醫證型包括氣虛血瘀、痰瘀阻絡和瘀血阻絡型。西醫診斷標準參照1995年中華醫學會第四屆全國腦血管病學術會議修訂的診斷標準[3],應符合腦梗死的診斷標準。納入標準:符合上述診斷標準,中醫診斷為中風,證型為氣虛血瘀、痰瘀阻絡或瘀血阻絡型;西醫診斷為腦梗死,存在偏側感覺障礙癥狀,病程≤半年,年齡在40~80歲之間。

1.3 排除標準對涂搽中藥成分過敏者;腦出血、腦腫瘤等其他腦部病變患者;意識不清或者認知功能下降,無法配合檢查和治療者;合并有糖尿病周圍神經病變等原有肢體感覺障礙的患者;合并嚴重內科疾病的患者;合并皮炎、濕疹等皮膚病或者對酒精過敏的患者;凝血功能障礙患者。

1.4 治療方法對照組采用常規治療方法;治療組采用常規治療方法+中藥涂搽配合穴位點按,兩組均4周為1個療程。

1.4.1 常規治療方法一般西藥常規治療:二級預防治療包括口服拜阿司匹林及立普妥,阿司匹林不耐受者改為氫氯吡格雷。同時給予吡拉西坦片營養腦細胞治療。康復訓練:包括淺感覺、深感覺、復合感覺障礙訓練以及日常活動訓練。

1.4.2 中藥涂搽配合穴位點按中藥涂搽:中藥浸泡藥酒:藥酒組方:路路通20 g,透骨草20 g,伸筋草20 g,雞血藤20 g,紅花10 g,赤芍20 g,桑枝20 g,當歸20 g,姜黃20 g,桂枝20 g,牛膝20 g,川芎20 g,地龍15 g,水蛭5 g,土鱉蟲15 g。諸藥用濃度為75%的酒精1 000 ml浸泡1個月。取適量放置于消毒彎盤中,用大棉簽沾藥酒反復涂搽患者偏癱感覺障礙肢體,并配合偏癱側穴位點按,30 min/次,1次/d。穴位點按:上肢主要穴位:肩髃、曲池、手三里、外關、合谷;下肢主要穴位:環跳、陽陵泉、足三里、解溪、太溪、三陰交。藥酒涂搽后,在上述穴位以及循手陽明大腸經、足陽明胃經的經脈循行路徑上,用點、按、壓等不同手法進行穴位按摩,30min/次,1次/d。

1.5 療效評定標準采用Fugl-meyer感覺功能評測法及改良Barthel指數進行評定。Fugl-meyer感覺功能評測包括輕觸覺及本體感覺,最大感覺積分24分。日常生活活動能力評分用改良Barthel指數評定:得分越高,獨立性越強,依賴性越小,最大評分100分。

1.6 統計學方法所有數據應用SPSS13.0統計學軟件處理,計數資料采用χ2檢驗,計量資料以()表示,采用t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組Fugl-Meyer感覺評分比較治療前,兩組的Fugl-Meyer感覺評分無明顯差異,P>0.05;治療前、后,兩組組內比較,P<0.01,提示兩組均有明顯的治療效果;治療后,治療組與對照組比較,P<0.05,提示治療組的治療效果優于對照組。見表1。

表1 兩組Fugl-Meyer感覺評分比較(分,)

表1 兩組Fugl-Meyer感覺評分比較(分,)

注:與治療前比較,*P<0.01;與對照組治療后比較,#P<0.05。

組別n治療前治療后對照組治療組24 24 9.23±3.31 9.47±3.44 17.15±3.36*21.02±3.49*#

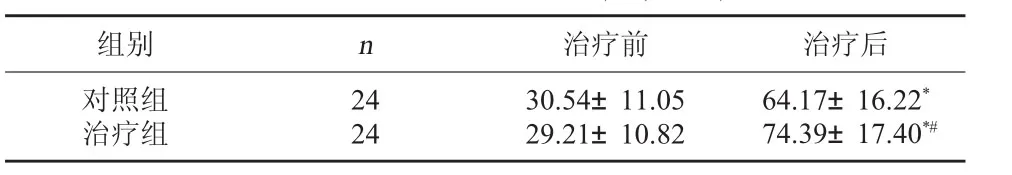

2.2 兩組Barthel評分比較治療前,兩組的MBI感覺評分無明顯差異,P>0.05;治療前、后兩組組內比較,P<0.01,提示兩組均有明顯的治療效果;治療后,治療組與對照組比較,P<0.05,提示治療組的治療效果優于對照組。見表2。

表2 兩組Barthel評分比較(分,)

表2 兩組Barthel評分比較(分,)

注:與治療前比較,*P<0.01;與對照組治療后比較,#P<0.05。

組別n治療前治療后對照組治療組24 24 30.54±11.05 29.21±10.82 64.17±16.22*74.39±17.40*#

3 討論

缺血性腦卒中出現偏側感覺障礙是常見的臨床表現。偏側感覺障礙屬中醫學中的“中風、風痱、皮膚不仁”等范疇。《中風歷節篇》曰:“邪在于絡,肌膚不仁”,此為中風之最輕者,邪中絡脈,經脈之氣痹阻,營氣不能運行于肌表,故見肌膚麻痹不仁。《金匱要略·中風歷節病脈證并治》曰:“續命湯:治中風痱,身體不能自收持,口不能言,冒昧不知痛處,或拘急不得轉側”;《諸病源候論·風不仁候》:“其狀搔之皮膚如隔衣是也,診其寸口脈緩,則皮膚不仁”,治宜益氣養血,祛風通絡等法,由以上論述可見,中醫學對腦卒中偏側感覺障礙有較深刻地認識。目前,大多中醫學者認為肌膚不仁主要與瘀血阻塞經絡相關。瘀血阻塞經絡,經絡血運不暢,肌膚筋骨失于濡養,則出現肌膚不仁等癥狀。

本研究主要采用中藥藥酒涂搽配合穴位點按治療,取得了滿意的臨床療效。藥酒主要成分為路路通、伸筋草、雞血藤、地龍等藥物,具有活血通絡,走竄通瘀的功效,以酒為載體,可刺激皮膚經絡。陽明經為多氣多血之經,陽明經氣血通暢,正氣得以扶助,使機體功能得以恢復。本研究的治療方案中,穴位點按主要取陽明經穴位,兼取其他三陽經穴位,上肢主要穴位:肩髃、曲池、手三里、外關、合谷;下肢主要穴位:環跳、陽陵泉、足三里、解溪、太溪、三陰交。穴位點按順序主要循手陽明大腸經、足陽明胃經的經脈循行路徑上,用手指施行點、按、壓、拍等不同手法。穴位點按可以“按其經絡腧穴,以通郁閉之氣,摩其壅聚氣血,以散瘀結之腫”,從而使經絡通暢,氣血流通,肌膚筋骨得以濡養而恢復感覺功能。另外通過點、按關節周圍的穴位、經絡,可使關節活動度增加,關節粘連得到松解。再者,通過穴位點按以及循經按壓能緩解肌肉痙攣,改善偏癱側肢體肌張力,可明顯改善患側的運動功能和日常生活能力。

臨床結果表明,中藥涂搽配合穴位點按治療缺血性腦卒中偏側感覺障礙,療效明顯優于西藥對照組,可明顯提高患者的感覺功能及日常生活自理能力。另外,本研究也觀察到通過穴位點按能起一定的全身治療作用;穴位點按能調和氣血,調整陰陽,部分患者睡眠得到改善,食欲增加,體力增強。中醫傳統治療方法強調整體觀,扶正祛邪,而局部治療作用與全身治療作用相結合,可提高人體的整體狀況。總而言之,中藥涂搽配合穴位點按治療缺血性腦卒中偏側感覺障礙療效明顯,值得進一步推廣應用。

[1]中華醫學會神經病學分會腦血管病學組缺血性腦卒中二級預防指南撰寫組.中國缺血性腦卒中和短暫性腦缺血發作二級預防指南2010[J].中華神經科雜志,2010,43(2):154-160

[2]丁琴.腦卒中后的感覺障礙的康復訓練[J].中國冶金工業醫學雜志, 2015,32(1):114-115

[3]中華神經科學會.各類腦血管疾病診斷要點[J].中華神經科雜志, 1996,29(6):379-381

R743.3

B

10.13638/j.issn.1671-4040.2016.12.008

2016-11-11)

#通訊作者:曾科學,E-mail:zengkexue@163.com