湘西北龍山地區中志留世沉積巖稀土元素地球化學特征及意義

熊 苗

(湖南省地質調查院,湖南 長沙 410116)

稀土元素化學性質穩定,是良好的地球化學指示劑,通過分析沉積巖稀土元素之間的分餾程度、分配特點,可以反演沉積巖形成過程中的物理化學條件,揭示沉積巖的沉積環境和物源等屬性[1]。

1 區域地質概況

湘西北龍山地區地處湘西-鄂西鉛鋅成礦帶,大地構造位置位于羌塘-揚子-華南板塊的揚子陸塊,Ⅲ級構造單元屬湘北斷褶帶,區內由老到新出露有寒武紀、奧陶紀、志留紀、泥盆紀、二疊紀、三疊紀地層,另有極少量第四紀沖積物零星分布。

本次研究的中志留世沉積巖由老到新出露回星哨組(S2h)、小溪峪組(S2x),二者巖性主要為灰綠色夾紫紅色泥巖、淺灰綠色石英粉砂巖夾泥巖,沉積厚度88.46m~266.5m。

2 樣品測試與結果

本次研究以研究區內露頭剖面為基礎,采集了回星哨組、小溪峪組共8件樣品,對樣品稀土元素及相關的伴生微量元素含量進行了分析,樣品的分析在國土資源部長沙礦產資源監督檢測中心完成,使用檢測儀器為ICP-6300電感耦合等離子體發射光譜儀、AFS-830a雙道原子熒光光譜儀等,分析環境溫度20℃、濕度65 %。

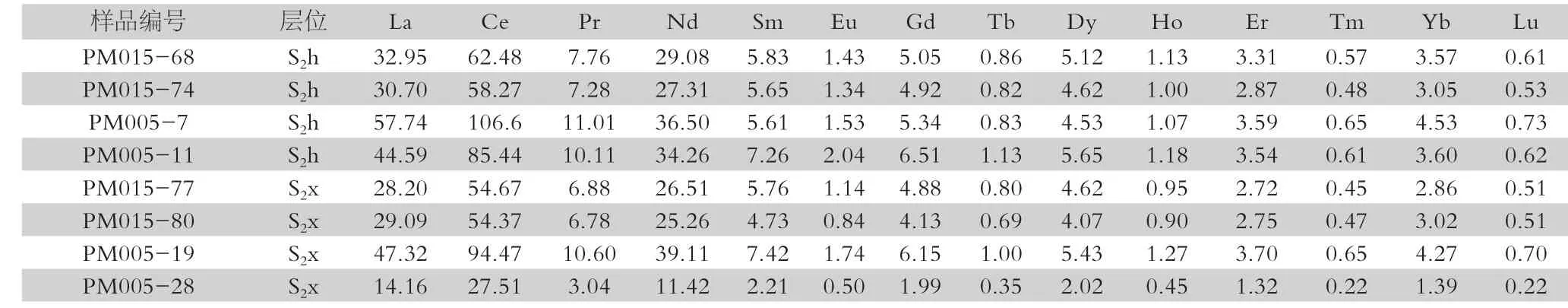

樣品的稀土元素分析結果見表1,研究區各樣品稀土總量∑REE值介于66.80~240.26×10-6之間,平均值為165.57×10-6。其中輕稀土元素∑LREE含量介于58.84~218.99×10-6,平均值147.06×10-6,重稀土元素∑HREE含量介于7.96~23.17×10-6,平均值為18.51×10-6。

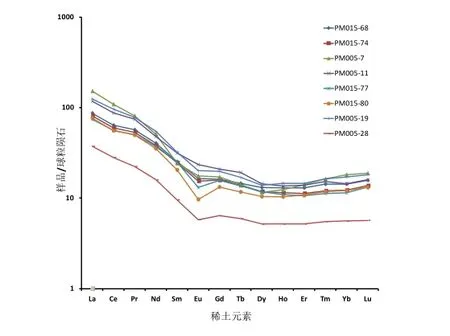

對研究區稀土元素分析結果進行球粒隕石[1]標準化(圖1),從圖解可以看出,研究區各樣品稀土元素配分曲線變化大致相同,表現為輕、重稀土元素分異明顯,輕稀土元素富集,重稀土元素呈平坦型,分布曲線在輕稀土元素段呈“右傾”,在重稀土元素段平坦。研究區樣品δEu值介于0.64~0.89,平均值0.75,Eu具弱負異常。δCe值介于0.88~0.96,平均值0.92,Ce值基本正常。

圖1 稀土元素球粒隕石標準化配分模式

3 稀土元素的地質意義

E1derfield和Greaves[2]提出了Ceanom指數,反映沉積時水體的氧化-還原條件變化。鈰異常(Ceanom)公式為 :Ceanom=lg[3Cen/(2Lan+Ndn)](n為北美頁巖標準化),Ceanom值大于-0.1時,表示Ce富集,反映水體為缺氧環境,小于-0.1表示Ce負異常,則反映水體為氧化環境。

表1 稀土元素分析結果(ωB/10-6)

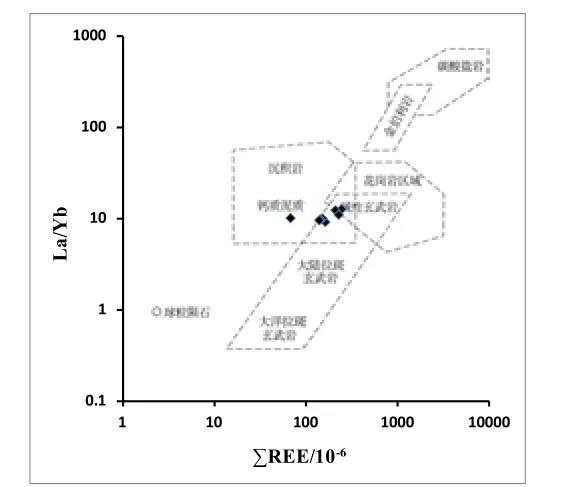

圖2 La/Yb-∑REE圖解

根據La/Yb-∑REE圖解(圖2),研究區樣品除PM005-28落在沉積巖區以外,其余則落在大陸拉斑玄武巖與沉積巖的交匯區,因此認為研究區溫洛克統沉積物物源區為沉積巖和大陸拉斑玄武巖的混合區。

4 結論

①湘西北龍山地區中志留世沉積巖輕、重稀土元素分異明顯,輕稀土元素富集、重稀土元素呈平坦狀,配分圖解上表現為輕稀土元素段“右傾”、重稀土元素平坦,Eu具弱負異常,δCe則基本正常。②研究區志留系溫洛克統沉積物沉積時海水介質為缺氧的弱還原環境,其源巖為沉積巖和拉斑玄武巖的混合區。

[1]王中剛,于學遠,趙振華.稀土元素地球化學[M].北京:科學出版社,1997:143-223.

[2]Elderfield H, Greaves M J. The rare earth elements in seawater[J]. Natute,1982,296(18):214-219.

[3]韓吟文,馬振動.地球化學[M].地質出版社,2003:189-210.

[4]劉英俊,曹勵明.元素地球化學導論[M].地質出版社,1993:57-68.

[5]P Henderson ed.田豐,施 等,譯.稀土元素地球化學[M].地質出版社,1984:1-7.