孔海欽:儒學是中國人的筷子

王晶晶

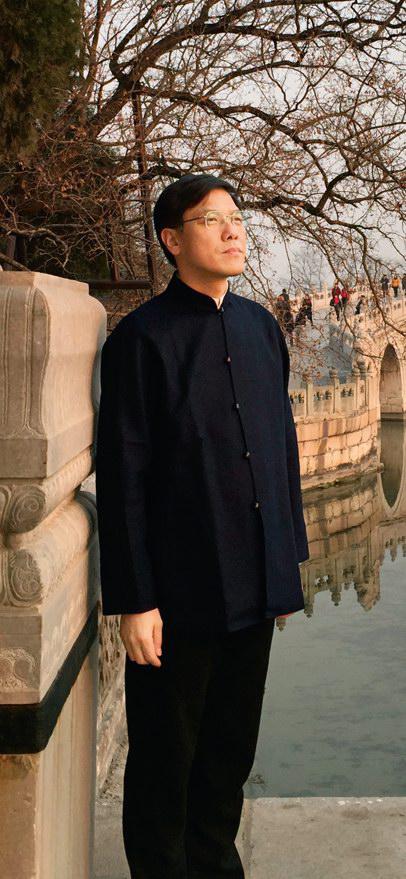

2015年12月6日,孔海欽在北京。人物簡介孔海欽, 生于1963年, 福建福州人。孔子第七十五世孫。福州大學人文學院兼職教授,文儒書院山長。講學于北京大學、廈門大學等。著作有《論語課本》《三千孝弟學庸》等。

孔海欽的名片上,除了名字之外什么都沒有,他解釋是為了“留給天地更多的空間,你看上邊留的空白比下邊多,古人編書時也是這樣,這其實是在表達對天的一種敬意”。

他身穿黑色中式服裝,言行舉止都是謙謙君子的模樣。坐在北京鬧市的酒店中,品著茶香,《環球人物》記者與這位孔子后人展開了一場關于傳統文化的對話。

棄經從文

《論語·為政》里孔子說:“吾十有五而志于學,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從心所欲,不逾矩。”這前半生,盡管遭逢過各種曲折,有意識或無意識地,孔海欽都在遵循著老祖宗的人生軌跡。

他還是3歲的懵懂幼童時,“文革”爆發。家里的長輩們被批斗、下放,書全被抄走。無紙無筆,孔海欽的爺爺就偷偷背著人,用竹竿在地上比劃著,教孔海欽認字、啟蒙。“家里小輩很多,可我爺爺就教我一個,可能他覺得我聰明、會讀書吧。”

孔海欽至今還記得跟爺爺一起做木工時,“他一邊拉著鋸子,一邊教我《千字文》:天地玄黃,宇宙洪荒,日月盈昃,辰宿列張……再一句一句解釋意思。天地玄黃,天地最初是渾濁的,所以人的內心也有渾濁的時候……”

“文革”結束后,孔海欽到了“志于學”的年紀。他奮發讀書,“三十而立”時,已是一名高級經濟師。“那個年代的主題是發展,我學的是經濟,工作后研究企業管理,但10多年里,我越來越體會到經濟的背后還有文化,小到企業,大到民族、國家,沒有文化支撐,即使經濟強盛,也是表面的。所以毅然決然地棄經從文,轉而研究老祖宗的文化。”40多歲時,孔海欽終于“不惑”,完成了人生中一個巨大的改變。

肩挑古今愁

到2016年,孔海欽研究、推廣儒學已有10年。這10年中,他整理儒學典籍,出版了解讀《論語》《大學》《中庸》的數部著作。埋頭于學海中,孔海欽說自己常有一種“肩挑古今愁”的感覺,每天所想的,都是如何把古人的智慧運用于解決當下社會的難題。看得越多,他越覺得“孔子太了不起了,他把他出生以前的人類文明規律都總結了出來,為什么孔廟里主殿要叫‘大成殿,他正是一位集大成者啊。”

作為福州孔子學會的秘書長,孔海欽從2008年起就在不同場合辦過儒學講座,2013年成立福州市文儒書院后,更是把課堂開進過企業、社區、機關、監獄、中小學、大學。如今大眾對孔子、對儒學的誤解,他有著比一般學者更多的認識和體會。

比如“君君臣臣父父子子”這句,很多人覺得它體現了儒家的等級思想,“其實它并不是在講等級,而是講規矩,是人類的一種普世價值:國君有國君的道德,臣子有臣子的操守,父親有父親的責任,子女有子女的擔當。所謂君叫臣死臣不得不死,只是家國危難特殊時期的犧牲,舍生取義,死是建立在義的基礎上的,這不正是中華傳統文化中的擔當嗎?”

還有“無所不用其極”,“它的原意是君子為了達到善的境界,用各種方法讓自己日日新,茍日新,每天都成長進步,現在則扭曲成了小人為自己的利益不擇手段”……

這些誤解和偏差,在孔海欽看來,“一切一切的錯,根源都在書讀得太少。整個教育體系里關于科技、知識、技能的書多了,但圣賢書,哲學的、思想的,教一個孩子思考、修養身心的書少了。”

儒家會成為主流

《環球人物》:近代以來,儒家學說曾被視為現代化的阻礙,五四時期有“打倒孔家店”,新中國建立后發生了“批林批孔”等。如今,又有很多學者把儒學看成是中國現代化之路中的獨特資源。您怎么看待這種思潮的轉變?

孔海欽:近代以來,中華民族屢經磨難。面對西方的堅船利炮和先進的科技,一些先知先覺的人起來救亡圖存。他們懷著去舊立新的良好愿望,覺得中國的落后是文化造成的,所以拿儒家開刀。

其實到1921年、1922年,社會就已經在反思了。民國時期,“打倒孔家店”只是一個風波而已,影響并不大。學校后來照樣學國學,所以那個時代的國學大師很多。

孔子思想對中華民族有著上千年的影響力,已滲入骨血,就像我們如今不再穿長袍馬褂,但終究還是吃不慣西餐;即使會用刀叉,也終究放不下筷子一樣。儒家就像中國人的筷子,可能會用膩,嘗試一些新鮮的,但試過之后,還是會回歸傳統。

《環球人物》:中華民族傳統文化源遠流長,博大精深。與老莊、法家、墨家、佛教等思想比,儒家有什么獨特價值?

孔海欽:儒這個字,從字面看,人之所需也,就是每個人都需要的。儒家文化是放之四海而皆準的,仁義禮智信,溫良恭儉讓,包容、和諧……哪個人、哪個民族不需要?

而儒家的治國理念,所謂“道之以政,齊之以刑,民免而無恥;道之以德,齊之以禮,有恥且格”,它是政策、刑法、道德、禮制四位一體的,非常完整。所以經歷過諸子百家爭鳴的年代——你也可以把那時理解為像現在這樣價值觀混亂的年代,之后,漢武帝會“罷黜百家,獨尊儒術”,儒家有成為主流的條件啊。

可以看看儒家是如何評價“富貴貧賤”的,富莫富于蓄道德,貴莫貴于為圣賢,貧莫貧于未聞道,賤莫過于不知恥。它能像佛、道一樣教人仁愛,卻比其他學說更積極。它還講求中庸,所以中華民族能維系數千年,既不像有些文明完全斷絕,也不像有的國家那樣派別林立,思想墮入極端主義,這與儒學的影響是分不開的。

《環球人物》:在封建王朝上千年的歷史發展中,儒家學說是有依托的。一個是漢代的五經博士制度,加上科舉制,官僚的來源基本上是儒生。另一方面,傳統的禮儀包括民俗很多以儒學為根基。但現代社會,這些都已缺失,儒家怎樣發揮作用?

孔海欽:的確。服飾、禮儀、制度,這些都是儒家存在的依托。有識之士很早之前就意識到了這個問題。創立孔教會的陳煥章,留洋多年,在哥倫比亞大學讀到博士。民國初年一回來,就和梁啟超、嚴復等一起聯名致書,建議定孔教為國教,并寫入憲法。這當然與當時的時代大潮不符。但今天看來也是一種遠見,中華民族還是應該保留一些屬于自己的東西。日本、朝鮮、韓國甚至越南,這些中華文化圈的國家都保留下一些自己獨有的東西,可我們中華民族呢? 17、18世紀,孔子的思想已借由傳教士傳出去了,有教無類、因材施教的思想對西方啟發很大。為什么我們自己反而要丟棄呢?

今天,對儒家文化的延續,我們應心平氣和地去研究,揚長避短,把一件件事理順。我現在做的就是這個,可能對孔子的理解,我也會有一些偏差,但我相信方向上是對的。