家庭人情消費的地區分化研究

于鐵山

摘 要:

以廣東家庭動態跟蹤調查(CFPS)數據為基礎,采用多層線性模型考察家庭人情消費的地區差異,試圖了解影響家庭人情消費高低的社會機制。通過選用地區腐敗程度作為宏觀策略指標,研究結論顯示家庭人情消費與家庭經濟資本與社會資本具有正相關,地區腐敗程度越高,家庭人情消費越多,腐敗治理對于家庭人情消費具有抑制作用。

關鍵詞:

家庭人情消費;腐敗數量;經濟水平;多層次

中圖分類號: C913 文獻標志碼:A 文章編號:1009-055X(2015)06-0041-09

一、研究背景與問題提出

中國是一個人情社會,這是由“差序格局”的社會結構所決定的。[1]26,[2]32首先,傳統農業社會的鄉土性決定了每個人的交往對象多集中于親戚、街坊等,形成了“講人情、拉關系”的文化形態。其次,人情也是由中國社會的“倫理本位”所衍生的[3]70,人情來往在日常生活中隨處可見。人情往來不僅有力地塑造著中國的社會結構形態,形成了中國數千年來根深蒂固的人情傳統,同時微觀個體也難逃人情規則的束縛,這表現在在日常生活中人們或多或少都采用這一行事邏輯。于是一個問題自然就浮出了水面,為什么人情在日常生活中如此普遍?人情受到哪些因素的影響?通過將人情置于家庭與社會的研究框架之中,考察人情在不同家庭與不同地區的表現與特點,成為本研究關注的主要內容。眾所周知,人情在中國作為一種強烈的社會運行法則綿亙延長,隨著社會現代化的推進,人情遭遇了現代規則意識的抵制,人情在社會交往中是否已經減弱?人情人格的形成是由文化價值、社會結構等因素輻輳而成[4]44,在日常生活中人情表現為一種相互依賴,置身于這種相互依賴的社會空間,中國人是以情境為中心生活方式的。[5]270-296在現代社會,人情兼具情感性與工具性特點,考察人情對于社會行動的鏈接功能,無疑有助于詮釋背后的關鍵信息。本文使用數據來自北京大學中國社會科學調查中心與中山大學社會科學調查中心合作開展的 “(廣東)家庭動態跟蹤調查”(CFPS)。

二、研究回顧與研究假設

人情的重要性不言而喻,人情不僅可以促進熟人間感情的鞏固,也是與陌生人建立聯系的媒介,眾多研究已經注意到人情在日常生活中的普遍性現象。[6-8]雖然人情也會出現在其他社會中,但是在華人社會中卻表現得最為突出,比如在英語世界中找不到對應“人情”的單詞,人情的英文翻譯就是“renqing”。 [9]長期以來中國人視人情為社會“潛規則”,諱如莫深,只可意會不可言傳。在研究中,研究者多將人情歸為社會關系與社會資本范疇,隨著研究的深入,人情作為一個專門的研究領域進入學者的視野,人情所散發出來的“臉面觀”、權力與面子等概念不斷被提出。既然人情在中國社會中如此普遍,那么自然需要界定人情的概念,何為人情?從本質上而言,人情是指人之相處之道,或人與人之關系,人情背后蘊含了文化價值所支持的社會規范。[10] 63-75從具體表現而言,人情法則不僅是一種用來規范社會交易的準則,也是個體在穩定及結構性的社會環境中可以用來爭取可用性資源的一種社會機制,人情是指個人和關系網內的其他人應當如何相處的社會規范。黃光國在多處對人情進行了定義,詳見文后參考文獻[8]和[10]。這個定義指出了人情的功能,即人情有助于群體的穩定互動,而如果拒絕人情就等于是拒絕聯盟和共同體[11]124,甚至會引發戰爭。遵循這一思路,人情研究仍然沿襲著涂爾干的社會事實范式,人情是外在于個人而存在。在中國社會,所謂的人情消費往小了說,是指與親戚、朋友、同學、同鄉、同事等日常交往中的開銷與支出,包括婚喪嫁娶、喬遷節日等;往大了說,包括部門、公司的對外交往,可謂五花八門,涵蓋了日常生活的方方面面。人情被概括為情感性、工具性與混合型三個方面的特征[8]7,無論人情的形式多少種,都無法逃脫“欠”與“報”的邏輯,在人情“掩護”下,來往雙方建立了一種互惠原則。這些研究對于人情的功能與意義進行了很好的闡釋,相較于人情的抽象化表達,將人情聚焦于禮物載體是這類研究的經典主題,這無疑將有效地降低研究的不確定性。近年來隨著社會結構的劇烈變遷,部分學者也觀察到人情所發生的一些變化,特別是長期關注農村社會的華中鄉土學派在此著墨較多。[12-14]這些研究試圖捕捉人情的結構性變異,部分甚至有顛覆性的效果,無論是對于人情正負功能的強調,還是人情的異化都是基于人情的功能表現,很明顯人情研究依然停留個體層面,很難說已經實現了向宏觀社會結構的轉變。本文主要關注宏觀層面的人情消費問題。

本文的研究對象是家庭人情消費。家庭人情消費包括與熟人或與陌生人之間的人情往來。熟人人情往來兼具感情因素與工具性因素,對于陌生人,人情則成為拉近彼此距離的工具,所謂“一回生二回熟”后“熟人好辦事”。人情消費在日常生活中的表現形式多樣,既包括有形的人情,如物質、禮物與金錢等,也包括無形的人情如互助、社會支持等。在本研究中我們擬選用人情消費數量作為人情指標,即人情消費包括現金與禮物等有形形式。首先,人情消費可以測量,這樣便于家庭人情消費的比較;其次,人情消費具有極強的伸縮性[15]69,這意味著人情消費可有可無,可多可少,人情的生產與規模往往視交往的對象親密性與語境而定,甚至可以游離于合法之外,最典型的就是賄賂。

研究發現,以往的研究多集中于社會心理學、文化與人類學研究。無論是早期的研究,還是近期的發展,在人情研究中我們都很難捕捉到結構的影子,從原因出發也好,從功能解釋也罷,人情始終表現如一嗎?目前關于人情消費的實證研究很少,這是因為人情比較復雜,非大規模社會調查無法獲取這些信息,近年來隨著大規模社會調查的興起極大地豐富了人情研究范疇。人情屬于中國傳統文化中的重要因子,在現代社會得到了極力的延伸,在社會關系中具有普遍性,但人情對于社會結構的形塑與構造絕非相同,受制于地方發展水平與社會風俗的影響,人情在不同地區的表現也呈現出差別。

本研究基于CFPS廣東(2010)數據,考察宏觀的社會結構對于家庭人情的影響機制,選擇這樣的變量指標必須要考慮到人情消費的實現過程。受調查地市數量的限制,我們無法比較廣東省21個地市的全部人情消費信息,但是調查的13個地市涵蓋了珠江三角洲、粵北與粵東西,且分布較為均勻,所以具有一定的代表性。

改革開放30多年來,中國經濟飛速增長,經濟發展水平的提高帶來了人情消費的高漲,無論貧富概莫能外,相關調查研究已經指出這一點。如西南財經大學中國家庭金融調查與研究中心發布的數據顯示,我國戶均人情支出在家庭總收入中的占比高達7.9%,農村家庭則高達11.4%。劉克梅.人情消費當“適可而止”[N/OL].人民網,2013-03-11 [2015-03-31]

http://fanfu.people.com.cn/n/2013/0311/c141423-20747583.html。CFPS(廣東)2010數據顯示,人情消費支出占家庭總收入的10%左右。如果說傳統的人情消費雖然頻繁,但卻保持在低位的運轉,當前的人情消費似乎在悄然地發生變化,這是因為人情消費無論從數額還是交往的范圍都遠超從前,人情消費儼然已成為人們不能承受之重,人情消費的泛濫無疑帶來了巨大的經濟壓力。在現實生活中人情不是一種一蹴而就的結果,而是作為一種綿延的發生,一種持續不斷的行為流[16]62,流動的人情隨著空間發生變動。鑒于人情的主要指標是人情消費支出,我們提出了兩個研究命題。

(一)經濟資本與社會資本

一方面家庭人情消費與家庭經濟資本密切相關,同時不同地區在經濟發展水平上差別很大,人情消費多以當地的收入水平為基礎,經濟發展水平的高低為人情消費提供了參照標準。經濟落后的地區,受制于收入較低,人情消費表現為以情感性為主,如每逢紅白喜事,左鄰右舍會前來幫手,無錢就出力,且人情交往的空間應該以本地區為主,所謂“遠親不如近鄰”。而經濟較發達地區,財富的增加方可為人情消費買單,經濟發展程度越高,人情消費的數額自然水漲船高,人情名目也是花樣百出,特別是經濟的發達帶來了觀念的轉變,所以人情消費祛除了情感表達,更多地表現出工具性色彩,近年來常訴諸于新聞報道中的人情奢靡之風也是屢次出現,足以說明這一現象。

另一方面家庭掌握的社會資本也會影響到人情消費,社會資本泛指家庭可以動用的所有社會資源。

針對經濟資本與社會資本,我們提出了命題1:資本占有量與人情消費成正比。

假設1a:經濟資本越多的家庭,人情消費就越高。

假設1b:社會資本越多的家庭,人情消費就越高。

(二)權力腐敗程度

通過考察腐敗案例可知官員利用職權斂收錢財在腐敗案件中多有出現,其方式則以人情為面目。考慮到不同地區社會、文化環境的不同,我們擬采用權力腐敗程度作為考察地方人情興盛的指標。這樣做的原因是權力腐敗與人情關系之間具有密切的關系,人情泛濫必然帶來腐敗,腐敗橫行必然導致人情泛濫,兩者互為因果,很難辨清哪一個在前,哪一個在后。通過控制相關變量,我們可以測量出權力腐敗程度。第一,群眾舉報方式作為當前一種有效的社會監督機制,可以有效地衡量一個地區的權力腐敗程度,舉報數目高低與腐敗程度成正比;第二,群眾的舉報一旦受理,相關部門會就舉報內容進行相應的調查與核實,這個過程在時間上有長短之分,在力度上有強弱之分,治理的強度將直接決定腐敗立案數的多少,將治理腐敗強度操作化為立案腐敗數量與群眾舉報數目之比,比例越高,治理腐敗的強度就越大。

本研究主要考察影響人情消費的宏觀因素。無疑權力腐敗程度對于人情消費具有重要影響,選用地區權力腐敗率作為指標,必須遵循權力腐敗查處力度在各個地市都是相同的研究假設,權力腐敗數量越多,意味著當地人情關系越盛行,反之亦成立。

根據權力腐敗程度,我們提出了研究命題2:權力腐敗刺激。腐敗程度與人情消費成正比,腐敗治理與人情消費成反比。

假設2a:地區腐敗程度越高,人情消費就越高。

假設2b:地區治理腐敗力度越大,人情消費就越低。

三、研究模型與變量設計

(一)分析方法

宏觀環境影響微觀的結構性特征在社會研究領域非常常見,一般認為傳統的回歸分析(OLS)忽視了宏觀層次結構對于微觀個體的影響,這與現實生活相差甚遠。考慮到這一不足,本研究擬采用多層次線性模型,由于人情消費不僅受到家庭特征的影響,還可能會受到宏觀社會環境的影響,所以選用“回歸的回歸”應該是最佳的選擇,多層線性模型為解決宏觀與微觀之間的分離提供了方便。

一方面,從數據的結構來看,CFPS2010(廣東)抽樣框采用三階段不等概率的整群抽樣設計,故而可以在市級層面進行推斷,不過這一抽樣顯然不能滿足誤差項間的同方差性假設,唯有采用多層次線性模型才能克服這一弊端。

另一方面,從地區間來看,地區差異表現在各個方面,其中以經濟發展水平方面表現最為突出,同時在社會風氣方面也不相同。考慮到這些差異,從全國來看,一般劃分為東中部地區;在廣東,一般劃分為珠三角、粵東西與粵北地區。這都是比較成熟的做法,多層次模型能較好地處理地區差異對于家庭人情消費的宏觀影響。

(二)指標構造

已經明確指出了家庭人情消費在不同地區可能存在較大的差異,如何構建幾個能反映宏觀層次地區環境的變量成為本研究最大的挑戰。人情在中國社會中具有普遍性,但是人情有輕重之分,為什么有些地方人情文化很盛行,有些地方則相反,如果視人情在不同地區為同質性,則與現實相去甚遠。人情并非權力腐敗的充分條件,但多為必要條件,紀委數據顯示80%的腐敗分子收受賄送錢物的時間集中在春節、中秋等傳統節日廣州市紀委:腐敗案呈家族化趨勢 民俗習慣成斂財手段[N/OL],羊城晚報,2014-05-21 [2015-03-31]

http://news.southcn.com/g/2014-05/21/content_100187787.htm。,所謂“地區廉不廉,關鍵看節和年”。正是鑒于人情與腐敗所具有的千絲萬縷的聯系,我們擬選用地區權力腐敗率,正如腐敗程度可以用大要案占比來測量[17]2,我們在當年立案數的基礎上,選用地區的權力腐敗數量發生率作為影響地區的人情衡量指標。廣東省官方的歷年(2003—2013)腐敗官員數量共包括了54個省直機關等部門與廣東省21個地市。由于我們考察地區腐敗率,54個省直機關位于廣州,所以廣州市的腐敗數量由兩部分組成,包括廣州市紀委查處的腐敗數目與廣東省紀委查處的省直機關腐敗數目之和,地區腐敗發生率的計算公式如下:

地市信訪率=該年地市信訪數量/該年省信訪總數

地市腐敗治理率=該年地市腐敗立案數/該年市信訪數目

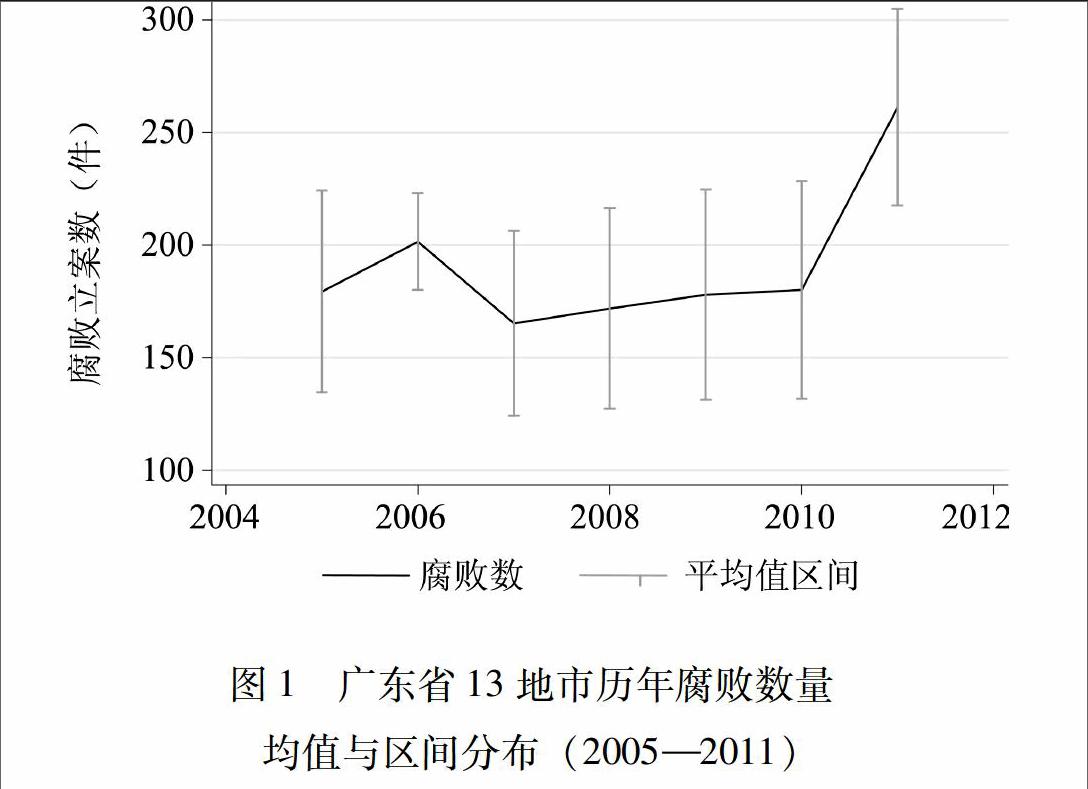

鑒于中國家庭動態跟蹤調查(CFPS)在廣東省只抽取了13個地級市調查,我們對數據進行了相應的匹配與處理,圖1顯示13個地市的歷年腐[LL]

敗發生數量(2005—2011),從圖1可知腐敗發生數量逐年發生變化,除了2006—2007年腐敗立案數量經歷短暫的下降外,在其他時間均保持增長態勢,特別是2010年以來,腐敗數量明顯增加。

為了考察權力腐敗與人情消費之間的因果關系,我們采用2008年的各地市權力腐敗數量占全省腐敗數量的比例,作為地區權力腐敗程度指標相關變量,如表1。

(三)變量說明

在對人情消費的回歸分析中,本研究的分析單位是家庭,因變量為家庭人情消費支出。我們的問題是:去年所有贈送出去的禮物/禮金總計折合現金人民幣多少錢?因變量是家庭人情消費的絕對數量,在模型中通過對家庭人情消費支出取對數,模型中的自變量分為家庭層面與地區層面。

家庭層面的解釋變量主要包括兩類:一是反映家庭經濟資本的變量,包括家庭年收入(含工資、獎金、補貼、分到個人名下的紅利等),是否有存款,是否擁有1套以上的房產,前者為連續性變量,后兩者皆為二分變量。二是反映家庭社會資本的變量,包括春節人情往來次數,分為親戚與朋友群體,送禮次數,都為連續變量。

家庭層面的控制變量包括用電量,有無族譜,有無家人外出工作。用電量可以用來反映出家庭電器數量的多少,也體現了家庭經濟資本數量。有無族譜可以用來測量社會關系認同高低。外出人口多,人情消費的交往頻次即減少,規模降低。三個變量皆為二分變量。

地區層面的解釋變量包括2008年的地市信訪情況、初核情況、立案情況與處分情況。其中信訪情況包括“接受信訪舉報”“檢舉控告類”“申訴申訴是黨員、黨組織或行政監察對象對所受黨紀、政紀處分或紀檢監察機關所作的其他處理不服,向紀檢監察機關或其他有關組織申訴理由,請求復議、復查、復核的行為。 類”,初核情況包括“初步核實線索”“初核總數”等,立案情況主要包括“立案數”。

第二層次的匯總變量包括信訪率。信訪情況從一定程度上可以反映一個地區的腐敗程度,鑒于從信訪到立案,有一個自我的選擇的過程,所以選用信訪數而不是立案數。立案數反映一個地區腐敗程度與治理力度,立案率則可以用來測量治理腐敗力度。

變量的描述統計見表2。

四、數據分析結果

CFPS(廣東)2010調查了廣東省13個地級市,考慮到地區差異比較大,我們首先考察13個地級市結構對于家庭人情消費的影響。通過方差分析可得出組內相關系數ICC=0.136,接近高度關聯強度根據Cohen(1988)所建議的判斷標準,當0.059>ρ≥0.01時,為低度關聯強度;當0.138>ρ≥0.059時,為中度關聯強度;當ρ≥0.138時,為高度關聯強度。 ,也就是說,家庭人情消費差異有大約13.6%是由地區之間的差異造成的,這證實了宏觀地區環境對于家庭人情消費的強烈影響真實存在,如果不考慮層次結構,而選用傳統的OLS方法將會存在較大的偏差,結果也是無效的,由此,我們看到地區層次的特征在相當大的程度上影響著家庭人情消費。同時,基于家庭和地區層次進行分析的零模型相對于線性回歸的檢驗結果也極為顯著。我們通過建構了四種模型來考察人情消費的多層性特征[18]66,模型的輸出結果為表4。

從模型的解釋力而言,由帶有腐敗率均值模型(Ⅱ)所解釋的地市人情之間差異的比例為(0.205- 0.1340)/0.205=0.347,這說明,腐敗率均值解釋了地區之間人情消費實際差異的35%。

把腐敗率增設為家庭人情自變量使得地市內方差減少了(1.305- 1.029)/1.305=0.21,由此我們可以得出結論,腐敗率可以解釋家庭層次因變量方差的21%。

研究發現,第一層次的所有自變量(9個)都通過了顯著性檢驗,除了家人外出工作這一變量為負效應,其他變量皆為正效應。在第一層次上,家庭經濟資本高低與家庭人情消費呈正相關,即經濟資本越雄厚,家庭人情消費越多。同樣,在家庭社會資本方面也出現了這一特征,朋友親戚間的交往

越頻繁,家庭人情消費支出就越多,這證實了我們

的研究假設1a、1b成立。具體來說,在控制其他變量的情況下,家庭收入對家庭人情消費在統計上顯著,家庭收入每增加一個單位,家庭人情消費就提高30%(e0.276-1)以上。有兩套以上房產的人家庭人情消費比只有一套房產的人高約30%(e0.267-1),有存款的家庭在家庭人情消費方面要比沒有族譜的家庭高出約29%(e0.255-1),有族譜的家庭在家庭人情消費方面要比沒有族譜的家庭高出約28%(e0.246-1)。影響家庭人情消費的經濟資本主要取決于資產規模。在春節親戚拜訪方面,拜訪次數每增加一次,家庭人情消費提高約3%(e0.0270-1),而朋友拜訪次數每增加一次,家庭人情消費提高2%(e0.0176-1)。由此可見,家庭經濟資本對于家庭人情消費的影響要遠遠大于家庭社會資本,家庭經濟基礎決定人情消費水平高低。當家中有人外出工作,人情消費將降低18%(1- e-0.197)左右,對此我們認為若有人常年在外工作,家庭人情交往頻次降低,則勢必減少人情活動的參與。

在第二層次上, 家庭人情消費與地區腐敗程度密切相關。信訪率與人情消費之間的系數為正,在統計10%水平上顯著,這說明腐敗程度越高的地方,人情消費越高;立案率與人情消費的系數為正,在統計上高度顯著,這說明兩個問題,一是立案率越高說明腐敗現象越嚴重,二是立案率越高,也代表政府打擊腐敗的力度越大。

通過考察宏觀結構對于家庭人情消費的影響,考慮到數據中腐敗率的取值在0到0.08之間,腐敗率對這一基線截距的貢獻在0(4.605×0)和0.37(4.605×0.08)之間變動,這表明腐敗率對于人情消費的高低具有非常重要的影響。我們發現有無存款對于人情消費的效應與腐敗率之間呈負相關,社會資本與腐敗率的關系方面,朋友與腐敗率的交互項系數為正顯著,親戚與腐敗率的交互項系數為負數,且不顯著,可以認為社會資本對于人情消費的效應與腐敗率有正相關。

五、結論與討論

(一)研究結論

首先從客觀方面而言,社會財富的增加為人情消費大行其道提供了物質基礎,從整體上抬高了人情消費的數額,同時社會的價值觀念也在發生變化,但是這種影響卻并沒有想象中的那么突出。家庭人情消費分化的悄然出現受到其他因素的作用,如地區腐敗率對于人情消費具有強烈的牽引力,宏觀的地區社會環境對于家庭人情消費的形塑也很重要,人情消費與腐敗率之間的這種關聯被我們的調查數據所證實。其次從主觀方面而言,人情消費在中國被賦予了更多的社會內涵,成為理解中國社會運行的重要概念工具。

簡單概括一下研究結論:一是家庭人情消費與家庭層面的經濟資本與社會資本呈現出正相關,其中家庭經濟資本對于家庭人情消費的影響要大于家庭社會資本。出現這種情況的原因是,隨著經濟發展水平的提高,人情消費不斷攀高,這可能與人情消費改變了傳統的情感化特征,紛紛轉向工具化傾向有關,即人情消費更多以物質形態為主,表現為金錢與禮物;同時家庭人情消費的功能也發生了變化,不再是傳統的以維系情感支持為目的,而被賦予了更多的內涵,如實現個人特定目標的手段等。另外一個研究發現是家庭經濟資本與社會資本對于人情消費的影響在不同地區存在差異,即不同地區對于家庭人情消費的“斜率”不同,通過研究發現,影響家庭人情消費的宏觀結構主要表現為地區腐敗情況與地區腐敗治理。二是地區腐敗率從總體上反映了地區人情消費的流動情況,置身不同的地區環境,人情消費在日常生活中的密疏程度不一,這是因為人情消費背后所承載的交往策略。

(二)家庭人情消費分化的啟示

研究家庭人情消費的地區分化有助于從理論上厘清影響家庭人情消費的影響因素,加深人們對于人情消費的認識,通過將家庭人情消費置于宏觀環境中進行考察,從而研究家庭人情消費的社會功能。同時研究家庭人情消費對于塑造積極健康的社會人情關系具有重要的實踐意義。眾所周知,在腐敗研究中,人情往往被視為一種重要的社會變量,這緣于人情在中國社會具有特殊的意義,人情成為指導行為實踐的社會規范,帶有濃厚的慣習色彩,人情就是一種社會化了的主觀性。[19]170這一點也表現在家庭人情消費與腐敗所具有的錯綜復雜關系。盡管家庭人情消費并不一定會產生腐敗現象,但是通過研究表明地區腐敗程度與家庭人情消費具有一定的關聯,特別是中國社會的“差序格局”化特征成為腐敗滋生的重要社會成因,從而說明家庭人情的消費不僅是一種行動者的主觀建構,也受到宏觀社會結構的制約,通過探討家庭人情消費的生成機制對于營造積極健康的人情關系提供了有益的指導。

參考文獻:

[1] 費孝通.鄉土中國與生育制度[M].北京:北京大學出版社,1998.

[2] 文崇一,蕭新煌.中國人:觀念與行為[M].北京:中國人民大學出版社,2012.

[3] 梁漱溟.中國文化要義 [M].上海:上海人民出版社,2005.

[4] 金耀基.從傳統到現代[M]. 廣州:廣州文化出版社,1989.

[5] 許烺光.中國人與美國人[M].徐隆德,譯.臺北:巨流圖書公司,1989.

[6] 李偉民.論人情——關于中國社會交往的分析與探討[J].中山大學學報,1996(2):57-64.

[7] 翟學偉.人情、面子與權力的再生產——情理社會中的社會交換方式[J].社會學研究, 2004(5):48-57.

[8] 黃光國.人情與面子——中國人的權力游戲[M].北京:中國人民大學出版社,2010.

[9] Kwangkuo Hwang.Face and Favor: The Chinese Power Game[J]. American Journal of Sociology,1987,92(13): 944-974.

[10] 楊國樞.中國人的心理[M].北京:中國人民大學出版社,2012.

[11] [DK](法)馬塞爾·莫斯.社會學與人類學[M].余碧平,譯.上海:上海譯文出版社,2003.

[12] 賀雪峰.論熟人社會的人情 [J].南京師大學報, 2011(4):20-27.

[13] 楊華,歐陽靜.農村人情的變異:表現、實質與根源——對當前原子化農村地區人情的一項考察[J].中州學刊,2011(5):117-121.

[14] 陳柏峰.農村儀式性人情的功能異化[J].華中科技大學學報(社會科學版),2011(1):106-113.

[15] 金耀基.人際關系中人情之分析[M].北京:中國人民大學出版社,2012.

[16] [DK](英)安東尼·吉登斯.社會的構成[M].李康,李猛,譯.北京:三聯書店,1998.

[17] 孟慶莉.中國轉型期腐敗問題實證研究[M].北京:中國方正出版社,2012.

[18] [DK](美)Stephen W,Raudenbush,Anthony sbryk.分層線性模型:應用于數據分析方法[M].郭志剛,等,譯.北京:社會科學文獻出版社,2007.

[19] [DK](法)皮埃爾·布迪厄,(美)華康德.實踐與反思:反思社會學導論[M].李康,李猛,譯.北京:中央編譯出版社,1998.

(責任編輯:鄧澤輝)