混合所有制企業股權結構的合理性分析

張崴

摘要:發揮不同所有制的優勢,將民營企業的創新活力與國有企業的資本優勢相結合,一方面將有效提升國有資產運營管理效率,同時也能為民營資本規范、有序地進入國防、科研、金融等受限制行業提供穩妥的路徑。在混合所有制下,如何實現國有資本與民營資本的保值增值,實現企業穩健、高效運營,合理的股權結構是其前提與基礎。

關鍵詞:混合所有制 國有企業 股權結構

市場經濟微觀基礎的多元化混合是現代市場經濟發展的必然趨勢。企業作為社會財富創造的單元,在混合所有制情況下,如何最有效地利用不同所有制主體提供的各類資源,發揮各自優勢,并防止不同主體單純出于自身利益而損害整體或其他主體的利益,需要合理的股權結構作為基礎保障。

一、股權結構的研究概述

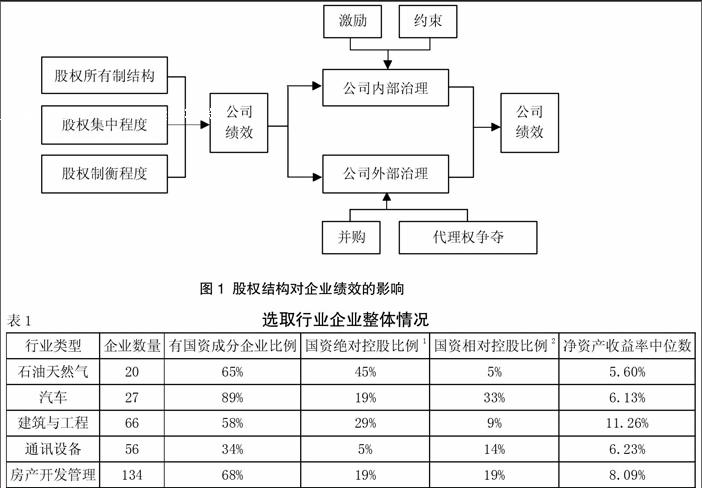

關于股權結構的研究悠久而廣泛,根據產權理論,股權結構是指公司剩余控制權與剩余所有權分布狀況與匹配方式。從實踐角度看,股權結構是股東所持有公司股權的比例情況,這包括三個層面的含義:股權的所有制構成、股權的集中及股權的制衡程度,其中股權所有制結構一般指股權的屬性,包括國有股權、集體股權、私有股權以及外資股權;股權集中度指公司前幾大股東的持股比例的情況;股權的制衡程度指公司主要股東通過內部牽制、監督防止和抑制控股股東的掠奪。股權結構對企業績效的影響如下頁圖1所示。

根據目前國內外的研究結果,大多數認為現階段在我國適度的股權集中有助于提高企業績效,相對集中的股權有利于降低交易成本,使大股東有足夠的激勵與能力監督代理人,抑制“內部人控制”所導致的股東權益受損;股權所有制構成方面,大多數研究認為由于國有股的產權特性加大了代理成本,且容易受到行政干擾,過高的國有股權會降低公司績效。目前,關于股權結構的研究比較充分,但實踐中遇到的情況更為復雜。比如,在股權集中度方面,美國的企業往往股權結構非常分散,而歐洲、亞洲的企業往往相對集中很多。所有制方面,筆者所接觸的混合所有制企業中,部分企業改制后國資依然是單一絕對控股,其他股東既無參與公司決策經營的權力也無動力,改制前后基本無差異;部分企業國資股東退為相對控股或次要股東地位后,導致控制權爭奪更加激烈,“內部人控制”更為嚴重,最終損害了公司、股東和員工的利益。

二、混合所有制合理股權結構的實證分析

(一)企業樣本的選擇

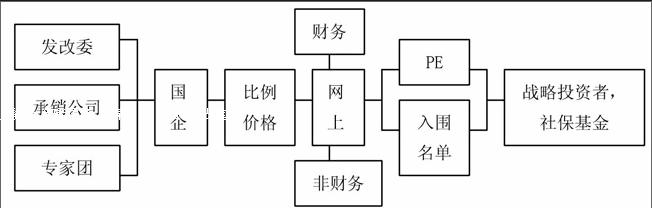

在混合所有制企業改制過程中,什么樣的股權結構最為合理,本文先通過國有股權的占股比例與公司績效的關系來進行分析。考慮到不同行業和年度,凈資產收益率差異較大,本文根據“2015年國證行業分類標準”,針對滬深A股上市公司中企業數量較多、國有資產較為普遍的行業,選取具有代表性的5個進行研究(鑒于金融業股權結構較其他行業有更多額外的限制,選擇不包含金融業),所選的5個行業是:石油天然氣(全部20家)、汽車(全部27家)、建筑與工程(全部66家)、通信設備(全部56家)、房地產開發和管理(全部134家),共303家公司。由于目前國資企業往往在收益偏高的行業中占據數量優勢,導致跨行業的凈資產收益率對比無法準確地表現出最佳的混合所有制比例關系,本文對行業因素進行分析,相關數據來自上市公司公開財務報告數據。所選擇的各行業企業整體情況如表1所示。

從本文選取的5個行業來看,國有資本均有較為廣泛的參與,除通訊設備行業外,國資參與度均超過了50%,汽車行業的國資參與程度達到了89%。從5個行業整體上看,有國資參與的企業中,約有三分之一采用了國資絕對控股的方式,約四分之一采用了國資相對控股的方式。

(二)變量的選擇

本文所使用的變量分為三類,包括解釋變量、被解釋變量及控制變量。

被解釋變量即公司績效。衡量公司績效的方法很多,有市場類指標(包括托賓Q值、市凈率等),財務類指標(包括總資產收益率、凈資產收益率、每股收益等),公司的績效也受到公司規模、資產結構、行業情況等多方面的影響。西方成熟市場多以市場類指標衡量公司績效,根據國內資本市場發展情況,本文選擇以財務類指標凈資產收益率作為度量公司的績效標準。

本文的解釋變量主要包括股權結構的三個方面,即國有股權比例,股權的集中程度以及股權的制衡程度,具體包括:國有股比例(PG),第一大股東持股比例(CR1),前3大股東持股比例(CR3),以及第一大股東持股比例與第二大股東持股比例的比值(Z)。

控制變量方面,考慮到影響公司績效的因素很多,不單只有股權結構這一單一變量,根據相關的研究。本文選擇資產負債率以反映公司的資產結構,總資產自然對數以反映公司規模大小,銷售收入增長率以反映公司成長性。此外,大量研究得出了股權結構與績效的關系中并未考慮行業的影響因素,由于國資本身偏向于位于利潤較高的行業中,因此本文在控制變量中增加了行業變量。

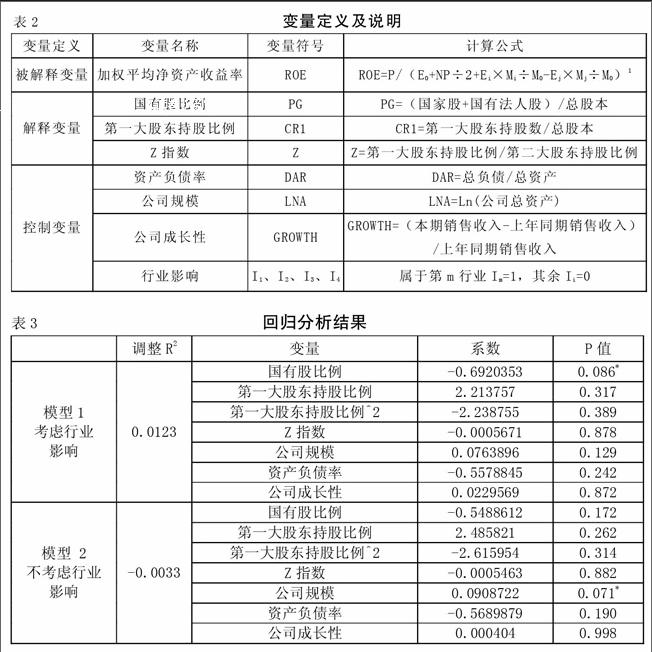

變量的定義及說明如下頁表2所示。

(三)相關假設

根據大量的研究結果,結合本文對股權結構判斷,提出如下假設:

假設1:國有股比例與公司績效存在顯著負相關關系。國有企業存在代理鏈條長,代理成本高的問題,雖然國資仍然在政策、人才、信貸、資源等方面具有很強的優勢,但整體上不能彌補其劣勢。

假設2:第一大股東持股比例與公司績效呈倒U型關系。股權過于分散會導致股東無足夠激勵去管理公司,產生搭便車和內部人控制現象;而股權過于集中會造成大股東失去約束從而侵犯公司利益,因此股權相對集中有利于提高公司績效,依此提出本條假設。

假設3:第一大股東持股比例與第二大股東持股比例比值(Z指數)與公司績效呈現正相關系。Z指數主要指股權的制衡性,良好的股權制衡有助于提升公司治理,加強對大股東及經營層的監督,但也會產生股東之間對公司控制權的爭奪問題,本文偏向于認為較高的Z值有助于提升企業績效,基于此提出本假設。

(四)模型建立

根據前文的分析與假設,并考慮到國有資產在不同行業分布不均,且容易向高收益行業集中的特點,本文分別對考慮行業變量和不考慮行業變量進行了多元回歸建模如下:

模型1:ROE=β0+β1PG+β2CR1+β3CR22+Z+β4DAR+β5LNA+β6GROWTH+β7I1+β8I2+β9I3+β10I4+ε

模型2:ROE=β0+β1PG+β2CR1+β3CR22+Z+β4DAR+β5LNA+β6GROWTH+ε

(五)分析結果

本文根據STATA1、2對303個企業樣本進行了回歸測算,結果如表3所示。

從模型整體效果上看,由于兩個模型調整后的R2都很低,考慮到樣本數量本身可以接受,因此可以認為回歸模型的解釋變量、控制變量對被解釋變量解釋都不充分。

從相關性角度看,在考慮行業影響的情況下,國有股份比例與企業績效呈現顯著的負相關關系,而在不考慮行業影響的情況下這種關系不顯著。而公司規模在不考慮到行業影響的情況下,與公司績效呈顯著的正相關關系,在不考慮行業影響的情況下這種關系不顯著。其他變量均不顯著。

三、結論與思考

第一,與國資股權結構相關的大量實證研究指向了國資與企業績效正相關或不具有顯著相關性。這點很可能與國資自身往往處于壟斷性行業、利潤較高的行業有關。在同行業中,國資由于代理環節多,代理成本高,企業對社會效應和公司長遠目標的追求,很可能導致短期績效相較民營資本公司較弱,但國有資本對高新技術行業的引領,對國家產業升級的帶動,對防止資產階層固化的政治效應和社會效應,都非常明顯。努力改善國有資本的治理效率,減少非市場化的行政干預,適度引進民營企業經營活力,提升國資績效是國資改革的方向,單純的國有資本私有化會帶來嚴重的經濟與社會問題。

第二,根據現有的研究,總資產對企業績效的影響往往是正向的,但在考慮行業影響因素后,這種正相關性便不再顯著。本文認為,企業資產的增加雖然會帶來規模效應,完善的管理體系、治理結構和充沛的投資,但也會帶來市場反應緩慢、管理幅度加大、決策流程漫長、內部政治等“大公司病”。總資產對企業績效的正向影響更可能是高利潤率行業或高利潤率企業,對資本的吸引能力較強所致。本文認為公司規模應該適度,回到國資的角度,應該強調“國資”做大做強,而不單單是“國企”做大做強,當然這種做大做強從整體上看,也最好是“帕累托”式的,而不是所謂的“國進民退”。

第三,其他股權結構的影響因素,包括股權制衡度,股權集中度、資產負債率等在本文的實證研究中都不顯著。畢竟影響企業績效的因素很多,很多因素的影響都是“雙刃劍”,比如股權制衡度,高的股權制衡度一方面有助于內部治理與監督,但也很容易造成無休止的權力爭奪,導致企業經營受到影響。再比如高的股權集中度雖然減輕了股東“搭便車”的問題,但也帶來了股東權力過大,缺乏制衡,侵犯其他股東和員工的利益問題。以上因素所帶來的影響普適性弱些。Z

參考文獻:

[1]劉建立,張文珂,張芳芳.中央國有企業投資管理效率對股東回報的影響:基于國有企業股權多元化目標的研究[J].中國工業經濟,2014,(8).

[2]陳達悅,徐曉東.股權結構、企業績效與投資者利益保護[J].經濟研究,2013,(11).

[3]黃建山,李春米.股權結構、技術效率與公司績效:基于中國上市公司的實證研究[J].經濟評論,2009,(3).

[4]孫曉婷,張文華,晉芳,杜媛.2014營運資金管理高峰論壇暨混合所有制與資本管理高峰論壇綜述[J].商業會計,2015,(3).