艾司草酸西酞普蘭治療精神分裂癥后抑郁療效研究

張艷華 郭瑞 郭平

【摘要】 目的 探討新型抗抑郁劑艾司草酸西酞普蘭對精神分裂癥后抑郁的療效。方法 280例精神分裂癥后抑郁患者, 隨機分為對照組和研究組, 各140例。對照組單純用抗精神病藥物利培酮治療, 研究組在對照組基礎上合并艾司草酸西酞普蘭治療, 用漢密頓抑郁量表(HAMD-17項)進行療效評定。結果 治療4、8周后兩組評分均低于治療前(P<0.01);且治療后4、8周評分組間比較, 差異具有統計學意義(P<0.01)。結論 艾司草酸西酞普蘭治療精神分裂癥后抑郁療效顯著, 副作用較輕。

【關鍵詞】 艾司草酸西酞普蘭;精神分裂癥后抑郁;療效

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.05.109

精神分裂癥后抑郁指最近1年確診為分裂癥, 病情好轉而未愈時引起的情感癥狀, 已嚴重影響了患者的社會功能, 使其不能回歸社會, 也是導致患者出院后自殺的重要因素之一。艾司草酸西酞普蘭為外消旋西酞普蘭的左旋對映體, 其機制是增進中樞神經系統5-羥色胺(5-HT)能的作用, 抑制5-HT的再攝取。其作用為西酞普蘭右旋對映體作用的100倍。與其他改善情感癥狀的藥物相比, 對5-HT2的選擇性更強, 被廣泛應用于精神科臨床, 國外已有報道。作者自2013年以來選用該藥與其他一些抗精神病藥聯用, 治療分裂癥后抑郁, 為臨床用藥提供臨床指導。現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取本院2013年8月~2015年3月門診及住院精神分裂癥后抑郁患者280例, 其中男136例, 女144例, 年齡19~59歲, 均符合ICD-10[1]分裂癥后抑郁的診斷標準。漢密頓抑郁量表(HAMD-24項)評分≥20分, 無嚴重軀體及腦器質性疾病等。該研究獲得本院倫理委員會批準, 治療前均有患者家屬簽字知情同意。將患者隨機分為對照組和研究組, 各140例。對照組中男72例, 女68例;年齡18~59歲, 平均年齡(29.2±10.4)歲, 病程1~11年, 平均病程(4.5±1.5)年。研究組中男67例, 女73例, 年齡18~59歲, 平均年齡(30.1±9.8)歲, 病程6個月~12年, 平均病程(4.6±2.6)年。兩組患者一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 兩組患者均服用等劑量的抗精神病藥物利培酮4 mg, 研究組在此之上加服艾司草酸西酞普蘭5~10 mg/d, 早上頓服。起始量5 mg/d, 可根據患者對藥物反應1周內加至10 mg/d。觀察治療時間為8周。

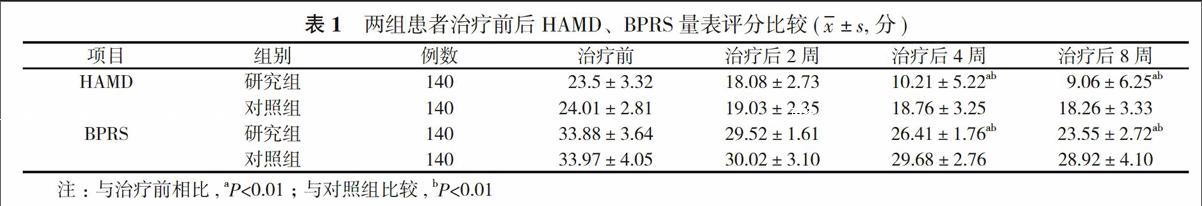

1. 3 觀察指標[2] 治療中療效評估采用HAMD, 簡明精神量表(BPRS)及副反應量表(TESS), 于治療前及治療后2、4、8周分別進行評估。療效評價標準HAMD減分率≥75%為臨床痊愈;<75%為顯效;<50%為進步;<25%為無效。總有效率=(痊愈+顯效+進步)/總例數×100%。

1. 4 統計學方法 采用SPSS17.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2. 1 兩組治療過程中HAMD、BPRS量表評分對比 治療前兩組間HAMD及BPRS評分比較差異無統計學意義(P>0.05);兩組治療第4、8周末評分為低于治療前, 差異具有統計學意義(P<0.01);研究組治療后第4、8周評分均優于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.01)。見表1。

2. 2 臨床療效比較 研究組痊愈52例(37.1%), 顯效40例(28.6%), 進步32例(22.9%), 無效16例(11.4%), 總有效率88.6%。對照組痊愈16例(11.4%), 顯效32例(22.9%), 進步40例(28.6%), 無效52例(37.1%), 總有效率62.9%, 兩組總有效率比較差異具有統計學意義(P<0.01)。

2. 3 藥物不良反應比較 研究組常見惡心嘔吐、嗜睡、便秘、口干、等, 副作用輕微, 隨時間延長1~3周后, 漸漸自行緩解。對照組有錐體外系反應、嗜睡等, 經過1~2周后反應緩解。兩組不良反應發生率12.1%(17/140)和10.7%(15/140), 差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

精神分裂癥后抑郁指最近1年確診為分裂癥, 常是分裂癥治療后出現的情感癥狀, 這種抑郁癥狀持續2周以上。發生原因:①與抗精神病藥物有關;②精神分裂癥后期癥狀之一;③自知力恢復后患者對回歸社會失望所致[3]。癥狀的存在嚴重影響患者疾病康復和回歸家庭[4]。分裂癥后抑郁患者常常出現自傷、自殺事件, 分裂癥后抑郁幾乎1/10自殺成功[5], 及時發現并科學治療十分重要。

該研究顯示, 研究組與對照組相比, 兩組改善后抑郁的總有效率差異具有統計學意義(P<0.01)。治療前兩組HAMD及BPRS評分比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后第4周末、第8周末差異有統計學意義(P<0.01)。而在第2周末差異還不明顯, 這可能與SSRIs類抗抑郁劑起效時間較慢有關。在抑郁癥狀改善同時, BPRS量表顯示分裂癥狀也有明顯減少。研究組有較多的惡心嘔吐, 嗜睡、便秘等癥狀, 但輕微切能耐受, 一般在1~2周后自行緩解, 無需特殊處理, 不用其他輔助藥物。

有研究報道, 治療分裂癥后抑郁合并艾司草酸西酞普蘭比單用利培酮療效明顯。艾司草酸西酞普蘭為外消旋西酞普蘭的左旋對映體, 其機制是增進中樞神經系統5-HT的作用, 其療確切, 不良反應少, 對NE和DA的再攝取影響較小。

綜上所述, 聯合艾司草酸西酞普蘭后治療分裂癥后抑郁療效較好, 能有效改善患者的社會功能和抑郁癥狀, 不良反應輕微。而且艾司草酸西酞普蘭起效較快, 服用方便, 早晨頓服1次, 耐受性、依從性好, 該樣本量少有一定局限性, 有待擴大樣本進一步驗證。

參考文獻

[1] 中華精神科分會.國際精神障礙分類與診斷標準.第10版.北京:人民衛生出版社, 2001:75-78.

[2] 李厚勤.精神分裂癥的繼發性抑郁.國外醫學精神病學分冊, 1987(2):84-87.

[3] 馬崔.精分癥的抑郁癥狀及其治療.中國神經精神疾病雜志, 2000, 26(2):125-126.

[4] 向德照.精神分裂癥抑郁癥的鑒別.國外醫學精神病學分冊, 1989(2):104.

[5] 李一云.伴抑郁癥狀的精分癥臨床特征分析.中華精神科雜志, 1998, 31(2):114-116.

[收稿日期:2015-09-14]