擴大內需政策下流通產業增長的影響因素——包含制度因素的主成分實證分析

王曉東,周旭東

(中國人民大學商學院,北京市100872)

?

擴大內需政策下流通產業增長的影響因素

——包含制度因素的主成分實證分析

王曉東,周旭東

(中國人民大學商學院,北京市100872)

摘要:流通產業的影響因素較多,且作用機理各有不同,以往的研究多局限于理論推導或者單因素實證分析。本文通過回顧改革開放以來我國流通產業增長的理論研究成果,梳理流通產業增長的多種影響因素,根據作用機理將其歸類為社會環境因素、資源要素因素、市場需求因素和產業內因素。為進一步明確各類因素的影響程度,利用主成分分析法,實證分析全國28個省市區數據,對已收集的16個變量進行測算和排序。結果表明,需求因素仍然是影響我國流通產業增長的最重要因素,擴大內需對于現階段經濟增長具有十分迫切的意義,但是制度因素的作用相對不顯著,決定了擴大內需的政策選擇應該有所側重。而基于流通產業內部的變革,在短期內對流通產業增長的促進作用不太顯著。

關鍵詞:流通產業;影響因素;擴大內需;主成分分析;制度

一、引言

面對相對嚴峻的國際經濟形勢和三期疊加的國內經濟新常態,擴大內需成為投資動力減弱、出口增長放緩背景下的新經濟增長來源,也是經濟轉型發展、產業結構調整下大力發展現代服務業的迫切需求。擴大內需的重要來源之一是擴大居民的消費需求,居民需求和企業需求是兩個主要內需來源。而與市場需求相對應的是流通產業的供給,所以擴大內需對流通產業增長意義重大。

另外,流通產業的發展水平決定了流通產業滿足市場需求的能力,在需求相對穩定的假設條件下,供給能力直接影響流通產業的增長。流通產業的供給能力受多方面因素的影響,但是這些供給因素始終沒有脫離傳統產業分析的三個層面,即產業結構、產業組織和產業政策。

簡而言之,流通產業的增長受到外部需求環境和自身發展水平的影響。然而,常規的推論需要實證分析來進一步佐證。而且,目前將流通產業作為一個整體來對其進行增長的研究相對較少,對零售業等單一產業的增長因素的研究相對較多。此外,基于商業行為和買賣雙方博弈的微

觀層面研究也相對較多,對于產業層面的研究相對不足。

二、研究回顧及理論分析

商品流通產業增長,是指國民經濟增長中流通產業產出水平的不斷提高。區別于工業產業,流通產業的產出包括由商品流通活動轉移的價值(物化勞動)和商業勞動者創造的新價值(活勞動)組成,商品流通過程不僅通過商品實物形態的空間轉移使消費者獲得了商品的使用價值,而且在價值形態上幫助生產商完成了商品的價值實現過程,并且同時在商品中凝結了商業勞動所創造的價值。

從流通產業增長的外部需求環境角度看,商品流通活動自身最終需求的擴大能夠直接推動流通產業產出的增長,而其他產業的最終需求可以通過產業間波及效應轉變為流通產業的中間需求,形成流通產業的增長效應。改革開放初期,消費需求的擴大拉動了流通產業的高速增長,收入提高下的消費擴大對流通產業的積極作用逐漸成為共識,此后學者們將提高收入和擴大消費支出作為需求方面的重點內容進行更為深入的研究。宏觀層面,多數學者認為應該提高總量收入水平與縮小收入差距并舉來擴大消費需求;[ 1-2 ]而在微觀層面,越來越多的研究關注消費者偏好對擴大需求的影響,如網上消費行為的分析以及從消費者對新商業模式適應性角度來分析需求擴大和流通產業增長的影響因素。[ 3 ]

此外,也有學者從城鎮化角度,尤其是城市發展角度研究流通增長的市場需求問題,城市與流通產業緊密聯系,以城市為平臺而開展的流通產業已經成為城市系統的有機組成部分,實證研究表明,城市化水平和對外開放程度對流通業的發展有顯著作用。[ 4-5 ]

在流通產業增長的供給因素層面的研究相對豐富。勞動力投入對流通業經濟增長的作用已經基本形成共識,而且越來越多的學者和實踐者意識到勞動要素的投入經由簡單的數量增長轉向數量與技能的同步增加,流通產業增長過程中人力資本效應越來越顯著;[ 6 ]20世紀90年代中期以后流通產業對于規模經濟和范圍經濟的追求,導致企業間的兼并重組、新店面資產投資出現一輪新的高潮,對于流通產業的資本投入提出了較高的要求;近年來,伴隨著國外流通企業的大規模進入,我國流通產業的技術進步對產業增長的貢獻率明顯提高,技術和資本成為產業增長的主要力量,先進的流通技術設施、手段和現代化的流通方式、管理方法,遵循現代市場經濟規律和國際通行規則,使商品流通領域的商流、物流、信息流建立在現代科學技術基礎上,[ 7 ]推動零售業態創新、流通產業結構升級,促進現代信息技術、物流技術改變流通業發展模式,[ 8 ]擴展了市場空間,[ 9-10 ]形成高效率、高效益的商品流通體系。更深一步解釋,現代信息技術的廣泛運用引起的消費者購物方式改變已經成為流通增長的實際動力。[ 11-12 ]同樣,技術創新對工業生產產生的巨大變化對流通產業的前向推動也是非常顯著的。[ 13-14 ]

而對于國家產業結構調整的響應和思考以及居高不下的流通成本,也使得流通產業內部的協同和整合推動產業增長成為一個研究方向。由于體制機制、發展方式等諸多原因,致使流通渠道淤塞、效能低下、成本高昂始終是我國商品流通存在的要害問題,建立暢通的渠道服務體系,推進現代流通方式發展,減少流通環節,提高流通效率,是商品流通領域推動結構調整、滿足居民消費意愿的核心思路。[ 15-16 ]更具體的是對批零關系等渠道內部關系的研究,批零關系不僅影響著流通產業內部的運作效率,影響著流通系統功能的正常發揮,而且還影響著流通和生產、消費之間的適應性,[ 17 ]批發具有發揮供應鏈作用和降低零售庫存的功能,進而提高商品流通效率。[ 18 ]

另外,改革開放30多年來的經濟體制機制調整對流通產業發展產生了巨大的影響,這是不能忽略的一個重要因素。很多學者認為體制障礙制約了流通創新和現代流通業發展。[ 19-20 ]流通產業需要通過制度創新來發揮其生產性服務業的重要作用,同時有實證結果表明,制度環境質量顯著影響流通產業對制造業效率外溢效應的程度。[ 21 ]

綜上所述,對于我國流通產業增長因素的研究基本延續著經典經濟增長和產業增長影響因素的路徑,從傳統的勞動力和資本要素到更進一步的技術因素和制度因素,這和經濟理論的發展歷史也是比較吻合的。而改革開放的30多年,國民

經濟發展所帶來的居民收入提高和城鎮化發展都對流通產業增長產生了積極的作用,需求因素成為影響流通產業增長的另一大重要因素。流通產業內部的復雜關系決定著商品流通渠道的通暢與否以及流通效率與流通成本密切相關,所以也從反向說明了流通產業的內部關系因素對流通產業的增長存在著一定影響。

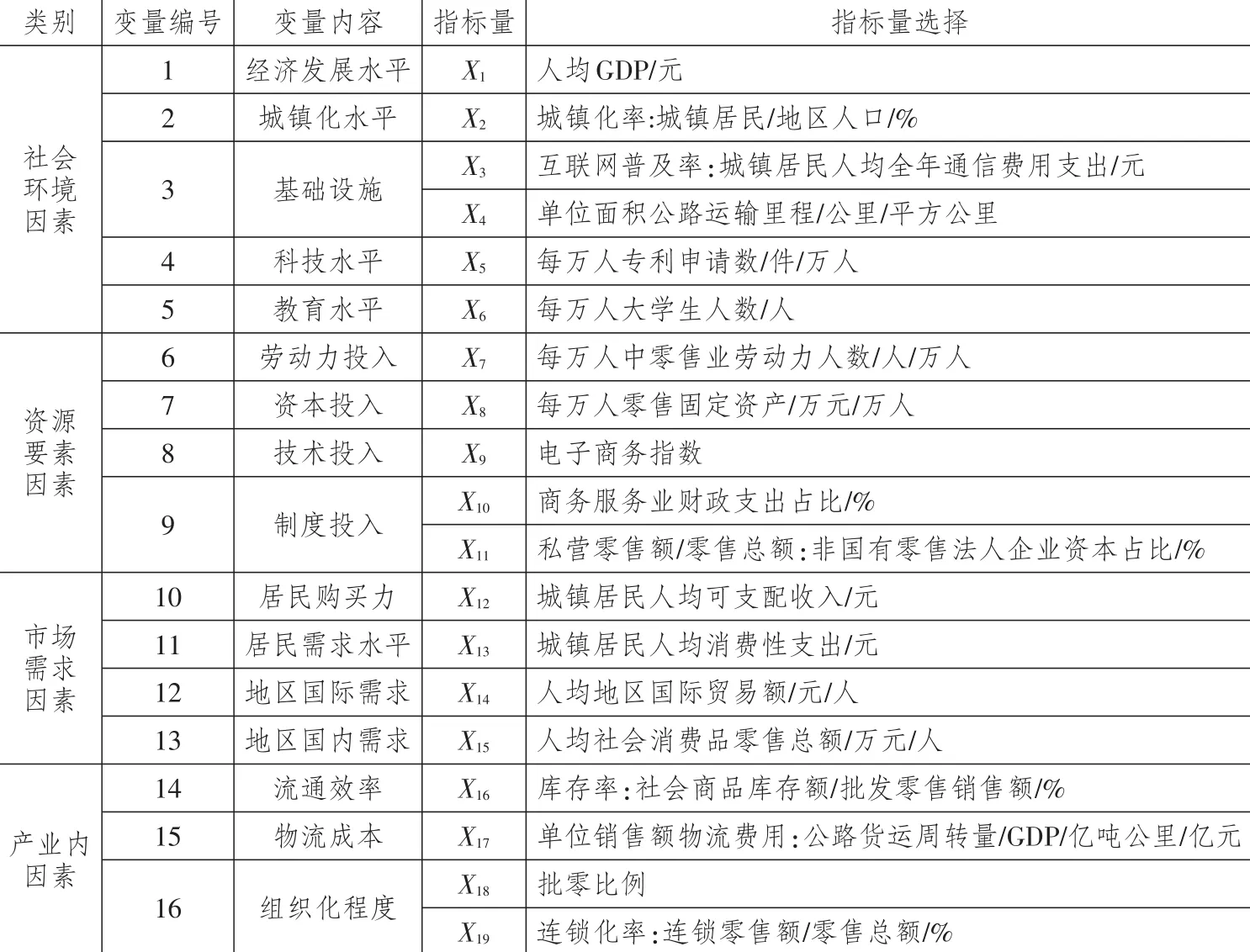

在具體的流通產業增長影響因素方面,通過梳理以往的流通產業增長研究文獻以及以往的流通產業發展和增長的量化體系,[ 22-23 ]可以發現流通產業的影響因素主要包括16個變量(參見表1)。歸納來看,眾多的流通產業增長影響因素,既可以分類為供給和需求兩個層面,也可以大致歸類為社會環境因素、資源要素因素、市場需求因素和產業內因素四大類。

表1 流通產業增長的影響因素

三、實證分析:影響因素的變量及指標選擇

雖然文獻研究中流通產業增長的諸多變量在理論推導中符合邏輯,但是在變量的具體指標選擇上存在著諸多困難,主要有兩方面:一是在選取指標時,不同樣本指標的統計口徑要相對一致,應具有統一性;二是指標的數據來源要相對權威,應具有可靠性。因此除特殊說明外,本文的數據均選自于國家統計局的《中國統計年鑒》。此外,考慮到改革開放以來我國統計口徑調整變化較大,1993年和2003年分別進行了較大的調整,不適合用時間序列數據,所以論文將截面數據作為分析對象,以各省市區流通產業增長及相關因素指標為選擇對象。

在具體的變量指標選擇上,本文采用文獻借鑒參考與流通實際相結合的原則,即主要采用以往文獻研究中采用頻率較高的指標,如人均GDP、流通勞動力人數、固定資產投資數、居民可支配收入、連鎖化率、批零結構等,在以往沒有普遍采用的變量上,選擇具有一定實踐意義和說服力的變量,如電子商務指數、單位銷售額物流費用。總體而言,本文在指標選擇上與以往的研究保持了一致性,具有可靠性和說服力。具體指標選擇如下:

(一)社會環境因素

經濟發展水平X1:選擇用各省市區人均GDP(元)作為指標,相對于GDP,其可比性更強,而且地區經濟的發展直接與流通產業增長密切相關,作為反映地區經濟實力的總量指標,具有一定的普遍性。

城鎮化水平X2:城鎮居民相對于農村居民,其消費水平要更高一些,消費結構也相對多樣化,所以城鎮化率作為反映地區流通產業增長環境的指標具有一定的理論依據。

基礎設施X3、X4:便利的交通、網絡促進了區域商品流通和居民消費。在本變量中,互聯網發展水平以“城鎮居民人均全年通信費用支出(元)”作為指標,交通發展狀況以“單位面積公路運輸里程(公里/平方公里)”作為指標,以消除地區面積差異造成的影響。

科技水平X5:流通產業與其他產業關聯密切,在技術外溢的情況下地區科技的快速發展,有助于流通產業的技術更新和投入,所以選取“每萬人專利申請數(件/萬人)”作為指標。

教育水平X6:教育水平對流通產業的影響主要基于兩方面,一是教育水平的提高會改變居民的消費理念和消費水平,二是教育為產業發展提供相應的勞動力。參照研究慣例,選取“每萬人大學生人數(人)”作為指標。

(二)資源要素因素

勞動力投入X7:在常規的產業增長研究中,往往忽視勞動力市場的規模影響,選擇“每萬人中零售業勞動力人數(人/萬人)”可以消除城市人口規模造成的勞動力投入差異形成的影響。另外,短期內區域流通產業中的勞動力結構相對穩定,零售業作為流通的最后環節,其勞動力具有更加清晰的規模和結構。

資本投入X8:選擇人均零售固定資產擁有量作為指標,區域人口的規模會直接影響流通產業的規模,單純以區域零售固定資產總額作為指標會造成誤差。

技術投入X9:中國統計年鑒中沒有對流通產業技術投入進行具體統計,以往的分析往往選擇“流通產業領域的專業技術人才或者流通專業大學生人數”,或者將“流通的連鎖化程度”等同于技術發展水平。考慮到權威的統計年鑒并沒有分區域的流通人才統計,連鎖化程度的提高不單是技術投入的影響,資本的投入同樣非常重要,所以本文沒有選擇以上指標。考慮到電子商務對流通產業技術變革產生的巨大影響,流通信息技術正在不斷影響著行業發展。因此選用國內相對權威的第三方研究機構“阿里研究院”發布的2014年各省市區電子商務指數作為指標。

制度投入X10、X11:對制度指標定義比較困難,根據文獻回顧,流通產業的制度變遷對于流通產業增長,尤其是我國改革開放以后的流通產業增長具有較大的影響,所以參照以往的經驗,[ 24 ]選擇“非國有零售法人企業資本占比(%)”作為衡量流通產業制度發展的指標。這樣選擇的邏輯基礎在于,市場化的快速發展、所有權制度的改革對于流通產業增長起到了巨大的作用。另外,為了完善制度指標,本文又選擇“商務服務業財政支出占比(%)”作為補充。

(三)市場需求因素

居民購買力X12:選取“城鎮居民人均可支配收入(元)”作為指標。

居民需求水平X13:選取“城鎮居民人均消費性支出(元)”作為指標。

地區國際需求X14:選取“人均地區國際貿易額(元/人)”作為指標。

地區國內需求X15:選取“人均社會消費品零售總額(萬元/人)”作為指標。

(四)產業內因素

根據流通產業的相關理論,結合國內流通產業領域專家學者的主流觀點,[ 25-27 ]衡量流通產業發展和現代化水平主要基于流通效率、物流成本和流通組織化程度角度,這3個指標可以比較客觀地反映流通產業的發展水平。根據本文的文獻總結,流通產業自身的發展水平是影響流通產業增長的產業內因素,所以選擇這3個指標進行分析。

流通效率X16:流通企業的庫存水平能夠反映企業的流通效率,本文選擇流通產業的庫存率作為指標,即“社會商品庫存額/批發零售銷售額(%)”。

物流成本X17:物流費用在流通統計中沒有清晰地列出,所以本文選擇單位銷售額物流費用作為指標。公路貨運周轉量可以明確反映地區的物流規模,在假定區域間單位貨運周轉量物流成本接近或者相同的前提下,選擇“公路貨運周轉量/ GDP(億噸公里/億元)”作為指標,可以反映地區內的物流費用情況,這與其他學者的研究思路也是一致的。

組織化程度X18、X19:反映流通產業組織化程度的常用指標是“批零比例”和“連鎖化率”,所以本文選用“批發銷售額/零售銷售額”和“連鎖零售額/零售總額(%)”這兩個指標。

四、包含制度因素的流通產業增長因素主成分分析

(一)主成分分析模型

根據上述流通產業增長影響要素的歸納,運用SPSS 17.0對2012年①我國28個省、直轄市和自治區的因子數據進行主成分分析,由于廣西、江西和新疆在連鎖零售方面的數據異常,進行判斷后剔除有關樣本。按照傳統的KMO和Bartlett的檢驗模式,以確定能否進行主成分分析,②KMO度量值為0.748,表明該樣本數據比較適合用于主成分分析;Bartlett值為642.918,p< 0.001,檢驗通過,可以進行主成分分析。按照特征值大于1的原則,可提取四個主成分,累積解釋方差達到82.171%。

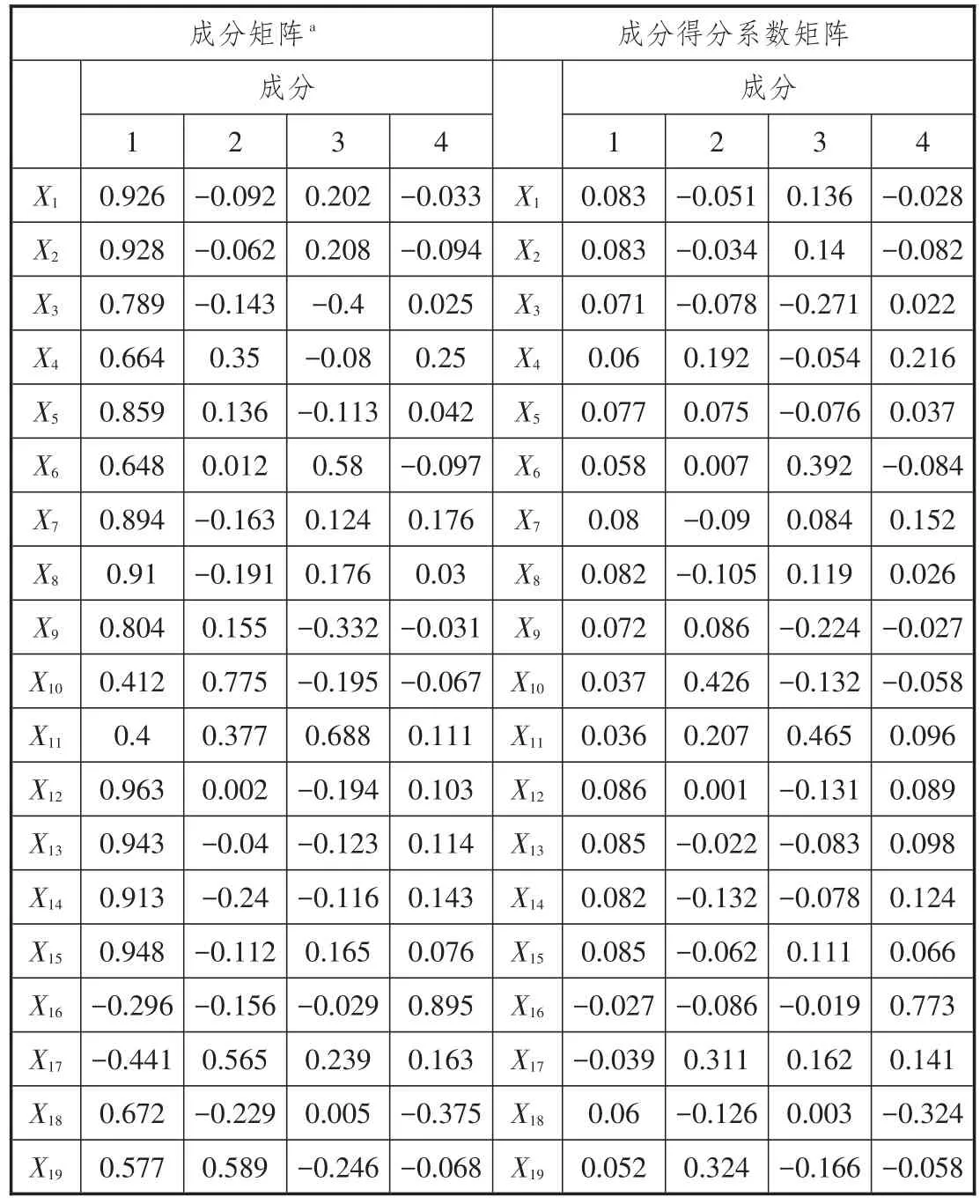

根據主成分的成分圖判斷,四個主成分能夠較好地解釋19個因子,各因子分布相對集中。而根據成分矩陣和碎石圖顯示,主成分1對于因子的解釋面較大,與各個因子的相關性都相對較大,其余三個主成分,雖然特征值大于1,但是對因子的解釋相對較弱(參見表2)。

表2 主成分矩陣和成分系數

根據前述分析,影響我國流通產業增長的因素可歸結為四個主成分F1、F2、F3及F4,由主成分得分系數矩陣可列出四個主成分的表達式。將四個主成分作為解釋指標、流通產業產出作為因變量建立回歸方程。對于流通產業產出的指標一般選擇“流通產業增加值”作為指標,但是流通產業不同于工業,其最直接的增長反映指標應該為銷售額,所以在考慮批發零售銷售額存在界限模糊的情況下,選擇零售銷售額作為產出指標,而為了更好地進行區域間的比較,在此選擇“地區人均零售銷售額(元/人)”作為產出指標,回歸模型設定如下:

Y=α+β1F1+β2F2+β3F3+β4F4+ε

通過SPSS軟件,進行線性逐步回歸,得到回歸結果。從方差分析結果看,單獨用F1為自指標量的回歸模型時,其p值<0.001,而加上F2、F3、F4后,其t檢驗值都不顯著,所以從逐步回歸的角度看,單獨選用F1作為自指標量,更符合模型。因此,回歸方程可表示為:

Y= -8078.638+1.905F1

將F1代入上式,則

Y= - 8078.638 + 1.905×(0.083X1+ 0.083X2+ 0.071X3+ 0.060X4+ 0.077X5+ 0.058X6+ 0.080X7+ 0.082X8+ 0.072X9 +0.037X10+ 0.036X11+ 0.086X12+ 0.085X13+ 0.082X14+ 0.085X15- 0.027X16- 0.039X17+ 0.060X18+ 0.052X19)

通過系數排序,我們可以知道各個因素對流通產業增長影響的大小順序為:

X12>X15>X13>X2>X1>X14>X8>X7>X5>X9>X3>X18> X4>X6>X19>X17>X10>X11>X16

(二)主成分分析的結果與討論

對照因素歸納表(表1),從目前的指標選擇看,各變量對流通產業增長的影響大小順序,即

為:居民購買力>國內需求>需求水平>城鎮化水平>經濟發展水平>國際需求>資本投入>勞動力投入>地區科技水平>產業技術投入>地區基礎設施>產業組織化程度>物流成本>制度投入>流通效率。

市場因素是影響我國流通產業增長的最大因素。根據最終的回歸模型和模型系數以及流通產業的增長影響力大小順序,可以發現模型的結果是符合我國流通產業發展狀況的,“流通效率”和“物流成本”2個指標與流通產出存在負相關,這也是符合產業發展理論的。具體而言,市場因素是影響我國流通產業增長的最大因素,在當前社會經濟體系下,我國仍然存在著需求不足的問題,市場需求的潛力仍有明顯的挖掘空間,隨著居民收入的不斷提高,市場購買力直接影響著流通產業的快速增長。

其次的影響因素是城市發展水平,即產業發展的環境因素,包括城市的城鎮化水平和經濟發展水平,這也在一定程度上反映了我國城鎮居民仍然是商品消費的主力,城市發展所帶動的交通、網絡等基礎設施的完善,經濟發展所帶動的居民收入提高,都決定著城市發展對流通產業增長的影響。

第三是產業的資源要素投入。雖然存在外資流通業態的沖擊,國內流通業態仍然蓬勃發展,尤其是20世紀90年代以后的超市、便利店以及購物中心模式使得商業和產業資本迅速結合,在資本的推動下,連鎖化程度不斷提高,實現了流通產業增長的規模經濟和范圍經濟。從數據結果看,勞動力投入仍然對我國流通產業的增長有較大的影響,這與部分學者認為我國流通產業已處于資本和技術密集型產業的觀點有一定偏差。但是在當前我國流通產業快速發展和轉型的過程中,整體發展水平的提高不能忽略區域的發展差異,對于經濟相對落后、資本投入相對不足的省份,流通產業發展仍然延續著傳統的勞動密集型產業模式,傳統小規模、分散的零售商依舊是居民消費的主要選擇,尤其是在偏遠的農村地區。產業技術投入和地區的技術環境都影響著流通產業的技術運用,從數據分析結果看,技術因素的重要性顯然仍不如傳統的資本和勞動力要素。

第四是流通產業的組織因素。流通組織化程度較低一直是我國流通產業發展的主要問題,國內眾多學者一直積極呼吁要不斷提高組織化程度,以降低流通的成本和各項費用支出。[ 28 ]從流通產業理論推演中,很容易得出流通組織化程度提高對流通產業增長的積極作用,這和發達國家發展經驗是吻合的。但是從現實情況看,可以發現,該因素還不是目前我國流通產業增長的主導因素。

第五是物流成本因素。傳統理論認為,物流費用的節約,有助于節約流通成本、降低商品價格、帶動流通產業增長,但是從分析結果看,物流成本因素對流通產業的增長影響相對較弱。筆者認為這主要有兩方面原因:一是流通組織將物流成本轉嫁給了消費者,依托流通組織的區域壟斷,消費者被動接受了高昂的物流費用。雖然相對于發達國家,我國的物流費用居高不下,[ 29 ]但是消費者長期以來的購物習慣已經間接地縱容了這種高成本,尤其是在城市快遞物流迅猛發展的背景下,消費者甚至產生了“物流費用便宜”的假象;二是“物流價格”短期內相對穩定,短期內流通組織對降低物流成本的動力相對不足,而且很多流通組織將物流外包給第三方,物流成本沒有反映在銷售額中,而是體現在了利潤中,這是指標量選擇所造成的誤差。

最后是制度因素。相對于改革開放初期,當前制度因素對流通產業增長的經濟效應已經體現得較為充分,流通產業在我國市場經濟體制建設過程中相對開放較早,外資流通企業的大規模進入帶動了我國民營流通企業的快速發展和國有流通企業的改革,從目前國內規模領先的流通企業看,基本實現了股權的多元化,所以制度因素不再像過去那么“重要”。但當前仍需要進一步加強流通產業的規劃和布局,在競爭相對充分、市場秩序還不太規范的前提下,有必要合理化配置流通產業資源。

(三)主成分分析補充性研究

考慮到當前蓬勃發展的電子商務及新興業態,本文認為對技術因素有必要深入分析。技術因素對產業增長相對不顯著的問題,可能有兩方面的原因:一是數據的指標選擇問題,電子商務的發展水平與地區的信息化水平密切相關,也與地區的消費習慣有關,對于經濟相對欠發達的地區,不排除存在電子商務發展滯后、實體流通技術投

入不足的情況。至于地區的專利水平,盡管已經成為一個普遍采用的變量,但是也不能忽視專利轉換的周期影響。從具體的數據來看,電子商務較為發達的長三角、珠三角地區和專利相對集中的京、浙、蘇等地,都是流通產業規模和發展水平較高的地區,所以從這方面看,技術因素的權重被低估了。二是從廣義技術創新的角度看,其內涵要更為豐富,但是在統計中往往被忽視,如零售業態的融合與創新。產業融合通過技術革新和放寬限制降低行業壁壘,加強企業間的競爭合作關系,[30 ]流通產業融合往往是從技術變革引發產業邊界重新界定開始的。為了滿足消費多樣化的需求,在經濟發展和外資零售企業競爭加劇的情況下,引發了國內流通企業的創新和業態重構,尤其是在結算、配送、物流和推廣等領域的創新推動下,基于各元素的融合業態應運而生,各種手機APP的出現更是加快了這一過程,所以技術創新在流通領域的應用是不斷深入和擴大的,只是當前的統計模式和口徑還沒有把它們計算在內。

五、結論

綜上所述,從主成分分析結果和現實情況看,我國流通產業的增長因素,根據其對產業增長的影響大小,排序應該是“需求因素>城市環境因素>資本技術因素>組織結構因素>制度因素”。在當前經濟需求疲軟的大環境下,這一結論會更加明顯。但從縱向發展看,現實的情況是,在發達國家流通產業增長過程中,資本技術因素和組織結構要素似乎更為顯著,而需求和環境因素則影響較小,這也反映了我國消費需求不足、技術創新不夠的流通產業發展現狀。

一方面,擴大內需政策對我國流通產業增長具有重要的意義,流通產業增長與宏觀經濟的總需求和居民收入水平密切相關,擴大內需政策大有作為。以往的擴大內需政策往往從直接增加居民收入和調整流通供給間接刺激需求兩方面著手。而從制度方面采取措施相對不顯著,反映了從供給端對流通產業調整的內需政策效果相對較差,相關部門應該將重點放在收入分配和提高居民實際購買力層面,同時可以采取短期的消費需求直接刺激政策,如家電下鄉、汽車下鄉等財政消費補貼策略,而提高居民的收入水平是擴大內需政策的關鍵所在。

另一方面,面對當前需求不足、資本投資放緩的現狀,還應進一步提高流通產業組織因素和技術因素對產業增長的影響力,通過提高流通產業的連鎖化程度、加強批零合作、建立行業組織等手段,提升流通產業的組織化程度,同時創新流通產業業態,清除零售終端與物流、金融、電子商務等領域的合作障礙,以信息化、高效率、低成本的現代化流通帶動流通產業的快速增長。盡管流通改革在短期內對產業增長的作用不太顯著,但是仍可以作為一個長期的努力目標。

注釋:

①為了進一步明確分析結論,作者對2011年和2013年數據同樣進行了相應的主成分分析,結果相近,但是2013年數據受宏觀經濟形勢影響較大,總體而言,2012年我國流通產業發展相對穩定。

②KMO是Kaiser-Meyer-Olkin的取樣適當性量數。KMO值愈大,表示變量間的共同因素愈多,愈適合進行因素分析;Bartlett球形檢驗的值達到顯著時,代表母群體的相關矩陣間有共同因素存在,適合進行因素分析。一般認為只有當KMO統計量大于0.6并且由Bartlett球形檢驗得出相關矩陣不是一個單位矩陣時,才可以進行主成分分析。

參考文獻:

[1]臧旭恒,張繼海.收入分配對中國城鎮居民消費需求影響的實證分析[J].經濟理論與經濟管理,2005(6):5-8.

[2]李軍.收入差距對消費需求影響的定量分析[J].數量經濟技術經濟研究,2003(9):5-6.

[3]黎志成.電子商務環境下的消費者行為研究[J].中國管理科學,2002(6):88-90.

[4]晏維龍.中國城市化對流通業發展影響的實證研究[J].財貿經濟,2006(7):55-57.

[5]季模模,孫敬水.我國流通業發展的地區差異及影響因素實證研究——基于中國省際面板數據分析[J].江蘇商論,2009(7):15-16.

[6]宋丕丞.勞動投入、人力資本與流通產業產出分析[J].北京工商大學學報(社會科學版),2011(5):33-35.

[7]丁俊發,張緒昌.跨世紀的中國流通發展戰略[M].北京:中國人民大學出版社,1998:55-60.

[8]鄭淑蓉.論我國現代流通業的技術創新[J].山西財經大學學報,2007(2):45-50.

[9]盧凌霄,周應恒.農產品批發市場現狀及發展趨向[J].商業研究,2010(2):11-13.

[10]何永達.我國城市化、技術創新對流通業發展作用的研究[J].價格月刊,2012(1):79-82.

[11]鄒文琦.技術革新——零售業態變革的驅動力[J].商業研究,2000(11):34-35.

[12]張弘.技術創新與中國流通產業發展[M].北京:首都經濟貿易大學出版社,2006:10-15.

[13]徐從才,石奇.論流通業發展對工業化進程的支持[J].財貿經濟,2000(9):49-50.

[14]王先慶.工業化進程中流通業擴張的影響因素及其效應研究[J].廣東商學院學報,2011(3):26-31.

[15]宋則,王雪峰.商貿流通業增進消費的政策研究[J].財貿經濟,2010(11):77-78.

[16]丁俊發.流通成本高、效率低問題的冷思考[J].中國流通經濟,2012(12):18-20.

[17]李智.中國商品流通批零結構演進規律實證解析[J].財貿經濟,2007(2):105-107.

[18]張巖.日本批發業的結構變化與生存機理[J].企業經濟,2007(6):102-104.

[19]呂政.自主創新與產業安全[J].財經界,2006(9):24-25.

[20]黃國雄.論流通主體——再談流通體制改革幾點意見[J].中國流通經濟,2011(9):7-9.

[21]丁寧,陳阿興,周經.制度改革、流通創新與制造業效率提升[J].經濟問題,2014(8):83-85.

[22]、[26]宋則,張弘.中國流通現代化評價指標體系研究[J].商業時代,2003(11):2-3.

[23]、[27]章迪平.流通業發展方式轉變實證研究[J].商業經濟與管理,2008(8):22-23.

[24]唐曉云.中國旅游經濟增長因素的理論與實證研究[D].天津:天津大學,2007.

[25]夏春玉,瞿春玲,李飛.中國商品流通現代化研究綜述[J].商業經濟與管理,2010(9):5-7.

[28]謝莉娟.中國商品流通費用的影響因素探析[J].財貿經濟,2014(12):75-79.

[29]馬龍龍,崔清北.我國城市流通規劃引入GIS技術可行性研究[J].商業經濟與管理,2004(3):4-5.

[30]植草益.信息通訊業的產業融合[J].中國工業經濟,2001(2):24-25.

責任編輯:方程

The Factors Influencing the Growth of Circulation Industry under the Policy of Expanding Domestic Demand

——the Principal Component Analysis with Policy Factors

WANG Xiao-dong and ZHOU Xu-dong

(Renmin University of China,Beijing100872,China)

Abstract:the influencing factors of the circulation industry are relatively numerous,and the mechanism of action is different. The previous studies are mostly confined to the theoretical derivation or single factor. The authors review the theory of the growth of China's circulation industry since reform and opening up,and combine the various factors that affect the growth of circulation industry. To further clarify the impact of various factors,the authors use principal component analysis with data of the 28 provinces and cities that have been collected and sorted. The result shows that the demand factor is still the most important factor to affect the growth of China's circulation industry and expanding domestic demand is very urgent for the current economic growth;but the relative factors of the system is not significant,and the policy choice should be focused on expanding domestic demand. And based on the change of the circulation industry,the promotion of industrial reform in the short term has no very significant effect on the promotion of industrial growth.

Key words:factors;expanding domestic demand;principal component analysis;policy

作者簡介:王曉東(1962—),男,黑龍江省齊齊哈爾市人,中國人民大學商學院教授,博士生導師,經濟學博士,主要研究方向為商品市場與流通經濟理論;周旭東(1986—),男,浙江省寧波市人,中國人民大學商學院商業經濟學博士研究生,經濟師,主要研究方向為商品市場與流通經濟理論。

基金項目:中國人民大學科學研究基金(研究品牌計劃)資助項目“國內貿易活動的基礎理論綜合與研究方法創新”(項目編號:13XNI009)。

收稿日期:2015-12-11

中圖分類號:F713

文獻標識碼:A

文章編號:1007-8266(2016)01-0017-08