銀杏黃酮對人單核細胞泡沫化形成的作用研究

陳 薇 劉力豪 劉婉贏 王良波 蔡 琨 羅 坤

貴陽中醫(yī)學院,貴州 貴陽 550002

?

銀杏黃酮對人單核細胞泡沫化形成的作用研究

陳薇劉力豪劉婉贏王良波蔡琨羅坤*

貴陽中醫(yī)學院,貴州貴陽550002

【摘要】目的:銀杏黃酮具有多種生理活性,是臨床治療和預防心腦血管疾病的首選天然藥物。通過觀察銀杏黃酮對人單核細胞THP-1源性泡沫細胞膽固醇含量的影響,探討銀杏黃酮對人單核細胞THP-1泡沫化形成的機制。方法:以氧化型低密度脂蛋白(ox-LDL)誘導人THP-1單核細胞源性巨噬細胞形成泡沫細胞模型,通過油紅O染色觀察銀杏黃酮對泡沫細胞形成的影響,膽固醇氧化酶法測定細胞內總膽固醇蓄積情況。結果:利用ox-LDL能使人單核細胞THP-1形成穩(wěn)定的泡沫細胞模型,用銀杏黃酮干預后,泡沫細胞中總膽固醇的含量顯著減少。結論:銀杏黃酮能抑制 THP-1 源性泡沫細胞的形成,并減少 THP-1 源性泡沫細胞內脂質含量。

【關鍵詞】銀杏黃酮;THP-1源性巨噬細胞;泡沫細胞;膽固醇

動脈粥樣硬化(atherosclerosis, AS)是一種嚴重威脅人類健康的疾病,由 AS所致的心血管疾病已成為我國居民死亡的主要原因。銀杏在我國中藥應用中有悠久的歷史,藥用范圍十分廣泛,主要的活性成分為銀杏黃酮及內酯類。其中,銀杏黃酮具有多種生理活性,是較好的天然抗氧劑,能清除生物體內過剩的自由基,阻止體內脂質過快氧化,改善神經調節(jié)作用,提高機體的免疫力,抑制細胞凋亡,抗腫瘤、抗衰老等,是臨床治療和預防心腦血管疾病的首選天然藥物[1]。

動脈粥樣硬化發(fā)生的早期事件和關鍵環(huán)節(jié)是膽固醇酯的沉積和巨噬細胞源性泡沫細胞的形成[2-4],減少細胞外膽固醇流入細胞內,將有利于防止泡沫細胞形成,進而達到防治動脈粥樣硬化的目的。研究以THP- 1源性巨噬細胞為研究對象,觀察銀杏黃酮對巨噬細胞泡沫化形成的影響,探討銀杏黃酮在動脈粥樣硬化防治中的作用。

1材料和方法

1.1材料和試劑

1.1.1細胞株THP-1細胞購自武漢典型培養(yǎng)物保藏中心。

1.1.2主要試劑銀杏黃酮(中國藥品食品檢驗檢疫所);胎牛血清、 PRMI 1640 培養(yǎng)基(美國 Hyclone 公司);ox-LDL、PMA (Sigma公司);膽固醇試劑盒(北京普利萊基因技術有限公司)。

1.1.3儀器二氧化碳培養(yǎng)箱、離心機(美國 Thermo 公司);全自動酶標儀(Bio-Rad公司)。

1.2方法

1.2.1藥物制備精確稱取銀杏黃酮10mg溶解在1ml的DMSO,使用前用培養(yǎng)基稀釋至終濃度400 mg/L、200 mg/L、100mg/L。

1.2.2細胞培養(yǎng)將THP-1細胞置于含10%胎牛血清和5%青鏈霉素混合液的RPMI1640培養(yǎng)基中,于 37°、5%CO2培養(yǎng)箱靜置培養(yǎng),細胞濃度控制在 1×108~9×108個/ml,每兩天換液一次,每四天傳代一次,傳至2~3代用于實驗。

1.2.3泡沫細胞模型的建立取對數生長期的THP-1細胞,用終濃度為160mmol/L的PMA孵育24h,誘導分化為巨噬細胞后加入終濃度為60mg/L的ox-LDL共培養(yǎng)48h,即得泡沫細胞。

1.2.4實驗分組將人THP-1單核細胞經上述方法誘導分化為巨噬細胞后,調節(jié)細胞濃度為1×108~9×108個/ml,接種于96孔板,隨機分為六組:空白對照組:用RPMI 1640完全培養(yǎng)基培養(yǎng)48h;泡沫細胞模型組:用終濃度為60mg/L的ox-LDL共同培養(yǎng)48h;銀杏黃酮高濃度組:加入60mg/L的ox-LDL預孵24h,再加入400mg/L的銀杏黃酮刺激24h;銀杏黃酮中濃度組:加入60mg/L的ox-LDL預孵24h,再加入200mg/L的銀杏黃酮刺激24h;銀杏黃酮低濃度組:加入60mg/L的ox-LDL預孵24h,再加入100mg/L的銀杏黃酮刺激24h;DMSO對照組:加入60mg/L的ox-LDL預孵24h,再加入20ml/L的DMSO培養(yǎng)24h。細胞培養(yǎng)終止后,用油紅O染色鑒定泡沫細胞模型,用膽固醇氧化酶法檢測細胞內膽固醇含量。

1.2.5油紅O染色[5]細胞培養(yǎng)終止后,倒去培養(yǎng)液,用PBS輕緩漂洗三次,用冰凍的4%多聚甲醛固定5min,PBS洗一次,加入0.5%油紅O丙二醇溶液,置于60℃烤箱染色30min,用60%丙二醇沖洗5min,再用PBS洗三次,置顯微鏡下觀察并拍照。

1.2.6細胞內總膽固醇測定細胞培養(yǎng)終止后,將各組細胞吸去上清液,用PBS洗3遍,避免影響細胞內膽固醇測定。按比例每106個細胞加0.1ml裂解液,混勻吹打細胞,靜置10min,使細胞充分裂解。隨后取500ul細胞裂解液轉移到1.5ml離心管里,室溫2000rpm離心5min,收集上清液用于酶學測定。取 190 μl 工作溶液加入96孔板,在各工作液中,分別加入10 μl標準品、DMSO(空白對照)及各組待測樣品。 37℃反應 20 min然后進行測定,將96孔板置于酶標儀中,調節(jié)測定波長570nm開始測定各孔OD值。

2結果

2.1對泡沫細胞形成的影響模型組顯微鏡下觀察,細胞體積增大,胞漿疏松化,細胞漿內有大量紅色脂滴存在,符合泡沫細胞的形態(tài)學特點(見圖1a)。銀杏黃酮高濃度組細胞數量減少,細胞散在分布,胞漿疏松,胞漿內未見明顯脂滴(見圖1b);銀杏黃酮中濃度組細胞數量較高濃度組較多,細胞體積較模型組小,細胞內脂滴少見,可見培養(yǎng)基內散在紅色脂滴(見圖1c);銀杏黃酮低濃度組細胞較多,散在分布,細胞體積較小,可見細胞周圍散在紅色脂滴(見圖1d)。

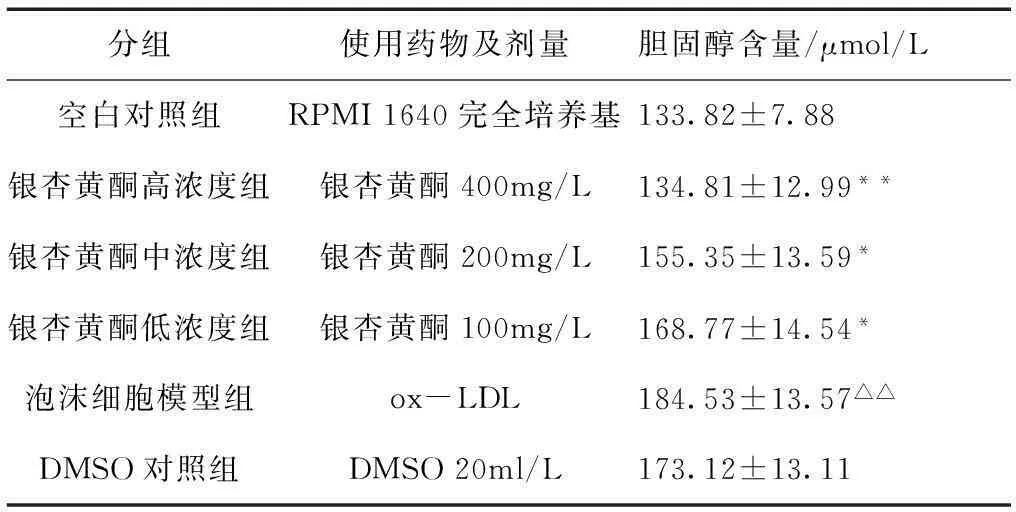

2.2銀杏黃酮對泡沫細胞內膽固醇含量的影響與空白組相比,模型組總膽固醇含量增加,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.01);與模型組相比,銀杏黃酮高、中、低劑量組總膽固醇含量明顯減少,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05或P<0.01),且隨著藥物作用濃度的增大效果越明顯。見表1。

表1 各組細胞內總膽固醇含量

注:與空白對照組相比,▲△P<0.01;與模型組相比,*P<0.05,**P<0.01。

3討論

動脈粥樣硬化變化的關鍵環(huán)節(jié)是巨噬源性泡沫細胞的形成。泡沫細胞的形成主要由單核細胞在血管內皮細胞受損時通過內皮間隙,在內膜下分化為巨噬細胞,巨噬細胞通過A型清道受體吞噬大量ox-LDL,導致細胞內脂質大量堆積,形成泡沫細胞[6]。泡沫細胞胞質中含有脂質空泡,其內脂滴存在的主要脂質是膽固醇酯。研究用人THP-1單核細胞,與終濃度為160mmol/L的PMA孵育24h。誘導分化為巨噬細胞后加入終濃度為60mg/L的ox-LDL共培養(yǎng)48h,采用油紅0染色,顯微鏡下觀察,細胞體積增大,胞漿疏松化,細胞漿內有大量紅色脂滴存在,符合泡沫細胞的形態(tài)學特點,細胞內總膽固醇含量也較空白對照組多,說明已建立THP-1源性泡沫細胞模型。

銀杏葉的藥用歷史悠久,李時珍的《本草綱目》中對其有詳細記載。現代研究證明,銀杏葉富含的黃酮類活性物質具有廣泛的生物活性,包括抗氧化、抗腫瘤、抗炎癥等。臨床觀察證明,銀杏黃酮具有防止動脈硬化的功效,但具體機制尚不清楚。研究發(fā)現在誘導THP-1細胞泡沫化的過程中加入不同濃度的銀杏黃酮作用后,細胞內紅色脂滴減少,細胞內總膽固醇含量減少,且有明顯的劑量-反應關系,表明銀杏黃酮可以減少巨噬細胞中膽固醇的蓄積,減緩泡沫細胞形成。總膽固醇的蓄積是形成動脈粥樣硬化的主要原因,總膽固醇含量過高,會引起粥樣斑塊的沉積,因此減輕細胞內的脂質負荷量,可能是銀杏葉抗動脈粥樣硬化的機制之一。但具體通過何種途徑減緩泡沫細胞形成、抑制泡沫細胞內的脂質蓄積,仍需進一步研究。

參考文獻

[1] 張榮懷,李源,王曉明,等.銀杏黃酮昔對人巨細胞病毒感染促進動脈粥樣硬化發(fā)生和發(fā)展的保護作用[J]. 中國臨床康復,2004,8(9):1714-1716.

[2] Ross R. Atherosclerosis-an inflammatory disease [J]. N Engl J Med, 1999, 340(2): 115-126.

[3] Tiwari RL, Singh V, Barthwal MK. Macrophages: an elusive yet emerging therapeutic target of atherosclerosis [ J]. Med Res Rev,2008, 28(4): 483-544.

[4]Schmitz G, Grandl M.Lipid homeostasis in macrophages-implications for atherosclerosis [J]. Rev Physiol Biochem Pharmaco,2008, 160: 93-125.

[5] 唐朝克,王佐,易光輝,等.Rolipram對THP-1巨噬細胞源性泡沫細胞膽固醇流出和ABCA1表達的影響[J].中國藥理學通報,2003,19(10):1177-1182.

[6]Hansson GK. Inflammationatherosclerosis and coronary artery disease[J].N Engl J Med,2005,352(16):1685-1695.

[7]彭道泉,趙水平,聶賽,等.載脂蛋白E與過氧化物體增殖物激活型受體-Y基因多態(tài)性的相互作用及其與冠心病的關系[J].中華心血管病雜志,2002,30(6):351-355.

(收稿日期:2015.10.26)

【中圖分類號】R285.5

【文獻標志碼】A

【文章編號】1007-8517(2016)01-0021-02

作者簡介:陳薇,女,2011級中西醫(yī)臨床專業(yè)本科生,Email:2854535363@qq.com。通信作者:羅坤,女,講師,主要從事藥抗心血管疾病研究。Email:2579002363@qq.com。

基金項目:貴州省科技廳與貴陽中醫(yī)學院聯(lián)合基金項目、貴州省大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目、貴陽中醫(yī)學院大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目。