尋找“上海女神”

應琛

回國前,母親告訴她,來看我不要帶其他東西,帶些花來就可以了。出了院要去外面走走,母親第一個要去的竟然是花店。撒明說,母親就是這樣一個一輩子愛美,也一輩子有童心的人。

老照片,留住的不僅是一種雋永的美,更是一種記憶深處的懷戀。曾經的笑容和燦爛的陽光,歷經歲月成為深厚的情感,積淀、留存在心底,難以忘懷。

就在剛剛過去的猴年春節里,一本來自上海文廟舊貨市場的老相冊,一名出生于民國時期的上海女子,牽動了無數人的心。從相冊中的老照片來看,她并不是高門望戶里的名媛,也不是上海灘上走紅的明星,但她氣質脫俗,一抹微笑寵辱不驚,風輕云淡。

這本老相冊里的“故事”被有心人整理成了題為《一本文廟老相冊,竟記錄了民國無名“女神”的一生》的文章,并發表于微信。文中,一張張當時的照片,呈現了該名女子幾乎完整的人生軌跡。在時代巨大的變革浪潮中,相片里的她眉宇間始終清淡從容。短短幾天,這篇文章的閱讀量就高達近百萬,并引發爭相轉載。

她究竟是誰?她的人生是怎樣度過的?網友心中的疑問很快隨著這位“上海女神”身份的揭開,而一一解開:她叫李偉華,生于上海,退休前是上海蕾西飯店的會計……

太多人感慨“女神”的美和氣質,似乎遙不可及。“但只要內心是純潔的,精神是高貴的,你也可以是最美的。”上述微信文章的作者——新民晚報記者沈月明在接受《新民周刊》采訪時提出了美好的期望,“在這個浮躁的時代,希望借助這股‘尋找女神的熱潮,更多人能不忘初心,去重拾、重建曾經那份‘遺失的美好。”

老相冊里發現一個神秘的她

故事要從今年1月9日說起,沈月明清楚地記得那是一個周六。由于收到收藏家張寅超的邀請,沈月明和其好友——書法篆刻家周景明一起來到杭州參加由鐵崧齋畫廊主辦的一個攝影展。當天,張寅超也拿出了自己收藏多年的多本老相冊展出。

在翻看一本本老相冊時,沈月明一下子就被一本精美的繡花封面相冊吸引住了。“除了封面繡了花之外,這本相冊還是用銅鉚釘裝訂的。”

顯然,除了精致的外表,這本老相冊還蘊藏著更大的驚喜:相冊中的照片,均為黑白照,拍攝內容包括了個人照、集體照、夫妻照以及婚后的各種生活照。兩百多張照片幾乎完整地記錄了相片中這名清麗女子的一生。

“她身上透出的那種非凡的氣質,如美玉,如清流。當然,她長得也非常美。”沈月明毫不吝惜贊美之詞,在他看來,這樣的容貌,這樣的氣質,正是那個時代典型上海女性所特有的。

在探尋“美”的動力下,沈月明和同樣好奇的周景明一起興奮地翻閱這本老相冊,用他的話來說,就像是福爾摩斯探案那樣,得益于眾多照片下標注的拍攝時間,通過反復的假設、推斷、確定、否定,他倆最后居然拼湊出了她大致的人生軌跡。

據他們推測,相冊的主角,應該是一個生于民國的上海女子。少女時代,她是中產之家的千金;中青年時代,她又成了紅色中國的一名普通工人。

雖然不知道她的名字和出身,也不知道她的歸宿,但沈月明形容她“就像是一樹深巷里的梨花”——獨自絢爛,又靜靜凋落,“她就是一個普通的城市女子,是如此的平凡和渺小,歷史的風雨或許改變她命運的方向,但沒能吞噬她,擊垮她”。

“雖然還未到大富之家,但她起碼應該出生于小康家庭。”沈月明認為,她的父親應該不是達官貴人,也不像知識精英,“可能是個比較成功的生意人。雖世多離亂,但在父親的庇蔭之下,生活在上海的她依然快樂幸福。”

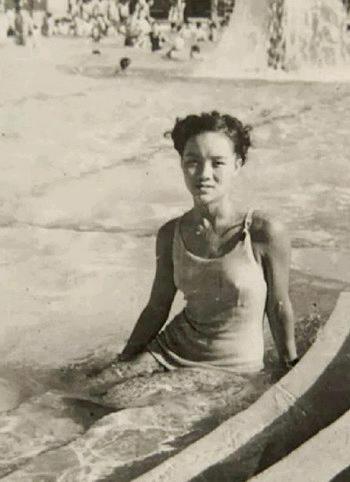

沈月明也感嘆道,那個時代的上海,不愧東方第一大都市,“當年的時尚和審美,今天中國很多地方仍有不及”。而當時上海時髦的運動騎馬、游泳,這名女子都有參與,尤其是相冊中的泳裝照看起來甚至有些驚艷。

既然有幸邂逅了這本相冊,沈月明當即表示有意寫一篇文章。“一來為自己留下一個記錄,二來也想與更多的朋友分享,讓他們也能欣賞到這難得一見的氣質和美”。隨后,他用手機翻拍下了那些“可以體現該女子氣質”和“能反映她人生重要線索”的照片。

“朋友圈”接力尋“女神”

后來因為工作的忙碌,這件事被耽擱了下來。直到春節長假,沈月明覺得一定要了卻這樁心事。他坦言,從大年初一就開始動手,“花了相當長的時間,先挑選了照片,還做了一些修圖的工作”。

最終,按照這位“女神”的人生脈絡,沈月明懷著鄭重、崇敬的心情,用抒情溫暖的文字,串聯起一張張老照片。發表之前,他又再三推敲,留下了比較確定的內容以及校對了文字和排版。

2月13日上午,沈月明在其微信平臺“美國行攝”推送了這篇文章。讀者們感受到了“女神”巨大的魅力,沈月明的字里行間透露著發自內心的贊美:“作為一個上世紀三四十年代上海中產之家的女兒,她的血液里沒有革命的沖動。她善良、溫和、勤勉、干凈。沒有大愛,也沒有大恨,一定要說愛,那就是愛她的家人,然后就是愛美,愛拍照。”

就像沈月明在文章中寫到的那樣:“哪怕在五六十年代,她都會堅持上照相館拍照留影。她把拍照當成對生活品質的追求,也是她與從前那個浪漫少女的私密聯系。”

而從后面的照片可以看到,拍攝于1945-1946年抗戰勝利初期的照片上的女子臉上洋溢著自信和希望。而人生最美的年華,也是她最幸福最自信的歲月——1950年,她結婚了。丈夫也是相貌堂堂,婚后她先后在徐匯飲食店和上海西餐館雷茜飯店工作,直至退休。

在這本相冊里的最后一張照片拍攝于1981年12月,相片中的她挽著身邊兩個年輕的小伙子,笑開了花。沈月明當時猜測,這兩個年輕人應該是她帶的徒弟,“按她的性格,已經算得上開懷大笑了。無論如何,這是一個讓人心安的結局。對一個平凡女子來說,接受命運,求得內心的平安喜樂,那也是一件幸福的事。事實上作為一個普通公民,對于社會,她不曾加害,且略有貢獻,這樣的人生,足以驕傲地謝幕了。”

盡管文章的最后,沈月明寫道:“假使萬能的互聯網能尋訪到她的音信,請一定向她轉達遲到的新年祝福。也請她原諒,幾個陌生人圍觀了她的人生,還作了一些可能不準確甚至不恰當的推測。而如果只能找到愿意珍藏她人生記錄的親戚,我們也一定不吝相贈。這位女士,是你們家族值得驕傲的一分子。”

但沈月明卻向記者坦言,他寫這篇文章時并無意發起一場“尋找女神”的行動,甚至覺得以自己的微信公眾號和朋友圈小小的影響力,“是找不到人的”,只是一個美好的愿望:“如果什么消息也沒有,那也不應遺憾。多少生命如荒野流星,至少她,我們曾見證美麗地綻放過。”

“要知道,我這個公號,原來只有兩篇文章,22個粉絲。”沈月明也只是將文章轉發到了自己的朋友圈以及張寅超組建的藝術圈幾個朋友的群里。

時代變遷帶不走的優雅

或許是這位上海“女神”的微微一笑傾倒了整座城市。一夕間,文章的閱讀數就超過了50萬,還有很多海內外華文公眾號要求轉載。而后文章被轉載至新浪微博,又被知名演員姚晨轉發后,再次引發網民關注,并引發了一股“尋找女神”的熱潮。

“也許是這些令人倍感親切的笑容、熟悉的場景,觸動了人們內心最純凈的地方。”沈月明沒想到它會成為一個新聞熱點,他也無意炒作,但到后來,“是讀者自發地覺得應該要找到她”。

爆發式的傳播,讓尋找這位“上海女神”的過程變得順利許多,甚至“可以說得來全不費功夫”。從2月13日到14日,大量和“女神”相關的確鑿信息紛紛傳來。

“女神的身份其實文章刊出當天就找到了。”但為了保險起見,沈月明又進行了更深入的采訪和核實。最終,“女神”不再“無名”:她叫李偉華。

“總的來說,尋找李偉華的過程并不復雜,畢竟她生前是有單位的人,而且很多親友在上海,當文章傳播開來后,找到是必然的事。但在尋找的過程中,市民和讀者表現出的極大的期待,以及千方百計尋找線索,提供線索的熱情令人感動。”沈月明說,所有人的出發點,就是希望了解老人晚年的生活,知道她最后的歸宿,其情其行,令人感佩。

經過對李偉華親友的采訪,李偉華的人生被大致還原。盡管文章最大的謬誤是認為李偉華一生沒有生育,有些推理的結果也與她的真實人生有所出入,但其基本的人生軌跡,沈月明并沒有猜錯。

原來李偉華的父母從廣東中山來滬謀生,最早在漢口路開了一家粵式小餐館,后來這家小餐館并入美心飯店。李偉華于1929年1月出生于上海,有兩個弟弟。

所謂一方水土養育一方人,從小生活在上海的李偉華從長相到氣質活脫脫就是一個上海女子。“聽說她的聲音也很好聽,脆脆的,是一口非常標準的上海話。”沈月明不禁贊嘆,“真是相由心生,我們對這個人基本判斷沒錯,甚至可以說我們低估了她。真實的李偉華,更開朗,更自信,更能干,更有魅力。”

據了解,李偉華育有三個孩子——兩個兒子和一個女兒。兒女眼中的母親,平凡而偉大,為人善良,待人也特別熱情。對于母親的相冊為何流落到舊貨市場,大兒子撒勤感到不可理解,推測因為母親搬過幾次家,有可能在這個過程中遺失了。

而女兒撒明似乎較多遺傳了李偉華的特質,大方開朗擅長交流。在撒明看來,母親其實是一個職業女性,家務活做得不多,“文革”以前家里請保姆,后來她也學著做飯,“當然母親也會幫著小輩帶孩子”。

李偉華是1958年參加工作的,在徐匯飲食店當服務員,1961年她被評為“工作標兵”,同年底公司調她到蕾茜飯店做會計。

“李偉華也算是出身小業主家庭了,完全可以不出來工作。但看得出來她很獨立,也很要強。”沈月明說,李偉華雖然只有初中的學歷,但她后來還自己去上了夜校。

對于三個子女,李偉華愛得深沉,但一直放手讓他們去成長。撒明和哥哥是老三屆,后來上山下鄉,她和哥哥都很踴躍,其實家里只需去一個,但李偉華說,外面的天地很寬廣,要去就去吧,在生產組里也沒啥大出息。撒明后來在江蘇大豐農場插隊,李偉華就去看過,兒子插隊的地方也去過。

就像李偉華少女時代的很多照片一樣,撒明說,母親是一個新女性,思想很開明,也非常時尚,舞也跳得很好。她記得小時候,母親一身旗袍,穿高跟鞋走在弄堂里,噔噔噔的,一路的人都看著她,但她總是很自信,旁若無人地走。小時候母親還特別喜歡給她燙頭發,把她打扮得像洋娃娃一樣。

撒明覺得母親特別了不起的一點是,晚年身患比較嚴重的心臟病后,李偉華當時居然就有了遺體捐獻的意愿,這在當今也是非常開明和有奉獻精神的舉動。

沈月明說,李偉華非常響應“號召”,“當年他們兄妹上山下鄉是這樣,國家號召市民捐獻遺體,她就非常主動地去響應了,這也說明她的心中是有大愛的。”

2008年,李偉華離世。撒明一直記得一件事,母親去世前三月,她專程從澳大利亞回滬陪病中的母親。她推著輪椅和母親走在小區里,母親半開玩笑地對街坊鄰居說:“你看我漂亮還是我女兒漂亮?”

回國前,母親告訴她,來看我不要帶其他東西,帶些花來就可以了。出了院要去外面走走,母親第一個要去的竟然是花店。撒明說,母親就是這樣一個一輩子愛美,也一輩子有童心的人。

沈月明表示,就算是一個普通的上海女人,也可以生活得那么精致,即使后來社會在不斷變遷,也絲毫沒有影響她的優雅。“正如有些網友說的那樣,始終沒有粗鄙化或許是李偉華能被這么多人關注和流傳的原因。”

人們為何追捧李偉華

其實無論李偉華是一個怎樣美麗的女子,最美的還是她的心靈。沈月明回頭來看事件發酵的整個過程,“她身上的種種說不盡的美好品質,也許我們可以用一個詞來形容,那就是‘傳統美德”。

撒明很感激沈月明發掘了“上海女神”,并為她找到了家,“(這)給上海市民帶來了今年第一股溫馨懷舊的春風,更給我們家人帶來對她的無限懷念和仰慕。”撒明說,“母愛”給“女神”增添了更光彩的形象,“但媽媽只是那個時代千萬個‘上海妹其中的一個,也是當今千萬偉大母親中的一個。隨著時代的變遷,我們更要傳承中華民族優秀女性的美和德。”

而讓沈月明特別敬佩的一點是,從李偉華在網絡“走紅”之后,收到的評價和反饋幾乎都是正面的,“這是不多見的。以往一個熱點事件出來后,總有一些人會指出陰暗面。但對于李偉華,完全沒有。”

可以說,老相冊里這名“上海女神”,勾起一座城市與千家萬戶的悠悠往事。

采訪中,不少“上海爺叔”談了自己對老上海女性形象的認識,“簡單概括就是,上得了廳堂,下得了廚房”。的確,在物質生活相對貧乏的時期,上海女性的形象是“勤勞持家”,甚至還能搬煤球,自己生火,“上海女人穿上旗袍美,系上圍裙也很美,家里各種家務樣樣都能行”。

沈月明也聯想起了他的祖輩,雖然身在上海農村,但身上同樣有令人肅然起敬的氣質和美德。“我的祖母,待人接物都是極其和善的,說話從來不高聲大氣。勤勉勞作,努力持家,閑來用不知哪里找來的零星彩線和一把小小的紡車,織成長長的、有美麗花紋的彩帶,心靈手巧,也是她對美的追求。我的爺爺,是一個木匠,鄰村的一個老人死了,他做一副薄薄的壽材,并不要錢。多遠的路他都是走回家,做學徒時從市區走到南匯,從早走到黑。但最觸動我的,是我記事的時候,回家的路是一條‘鋼渣路,有帶尖角的鐵渣冒出來,或者小石塊散在路面,他會一路撿了扔在路邊,那是怕路人傷了腳,怕自行車摔個跟斗。”

《新民晚報》記者沈月明。

傳統美德的養成,靠的是每一個家庭代代的呵護和尊崇,一代代的發揚與光大,以及整個社會的浸染和熏陶。沈月明有些惆悵,他覺得在對中國傳統美德的繼承上,當代人做得還不夠。

但值得欣慰的,“女神”李偉華受到如此大范圍的追捧,說明人們的內心,對真善美的追求并未停步。