朱仙鎮木版年畫今昔

董海燕 李丹

1月14日,當記者趕到河南開封朱仙鎮年畫一條街時,眼前“門庭冷落車馬稀”的景象是我們怎么也不會想到的。

那天清早7點多,記者在朋友圈里發了信息,說要到朱仙鎮為年終報道尋找“配菜”,起得早,才能尋得鮮。很快,這條朋友圈信息下面將近20個點贊。當然,他們是沖著“朱仙鎮”才擦亮了眼的,那三個字似乎有種神奇的魔力,引得眾人牽腸掛肚。

據《東京夢華錄》記載,北宋時距開封城南二十多公里的朱仙鎮就已有了木版年畫。明清兩代,朱仙鎮的木版年畫十分興盛,作坊最多時達三百余家。清末民初朱仙鎮木版年畫開始衰落,大多數作坊遷回開封市內,于是開封又成為朱仙鎮木版年畫的生產與銷售中心,城內出現了“天成”“云記”“匯川”等名噪一時的老字號年畫作坊。魯迅先生曾對朱仙鎮木版年畫給予很高評價:“朱仙鎮的木版年畫很好,很樸實,不涂脂粉,有鄉土味,人物也沒有媚態,具有北方木版年畫的獨有特色。”

記者到達朱仙鎮的那天是臘月初五,天氣干冷,但艷陽高照。在以前年畫繁盛的年代,進入臘月,便是年畫店最忙的時候,要把準備了一年的存貨拿出來賣,而如今這個中國四大名鎮之一的朱仙鎮只有兩三家老字號開張。賈魯河河兩岸的街道偶爾有車輛快速從老字號的門口經過,隨車而來的風把掛在門外晾曬的年畫吹得紙頁翻飛。車走了之后,一切又回到先前的寧靜。

在開封博物館里朱仙鎮年畫作坊的景況并沒有好多少——來博物館里購買年畫的顧客越來越少,記者和公益組織倒是挺多的——對于一個以賣畫生存的店家來說,這并不是一個好現象。

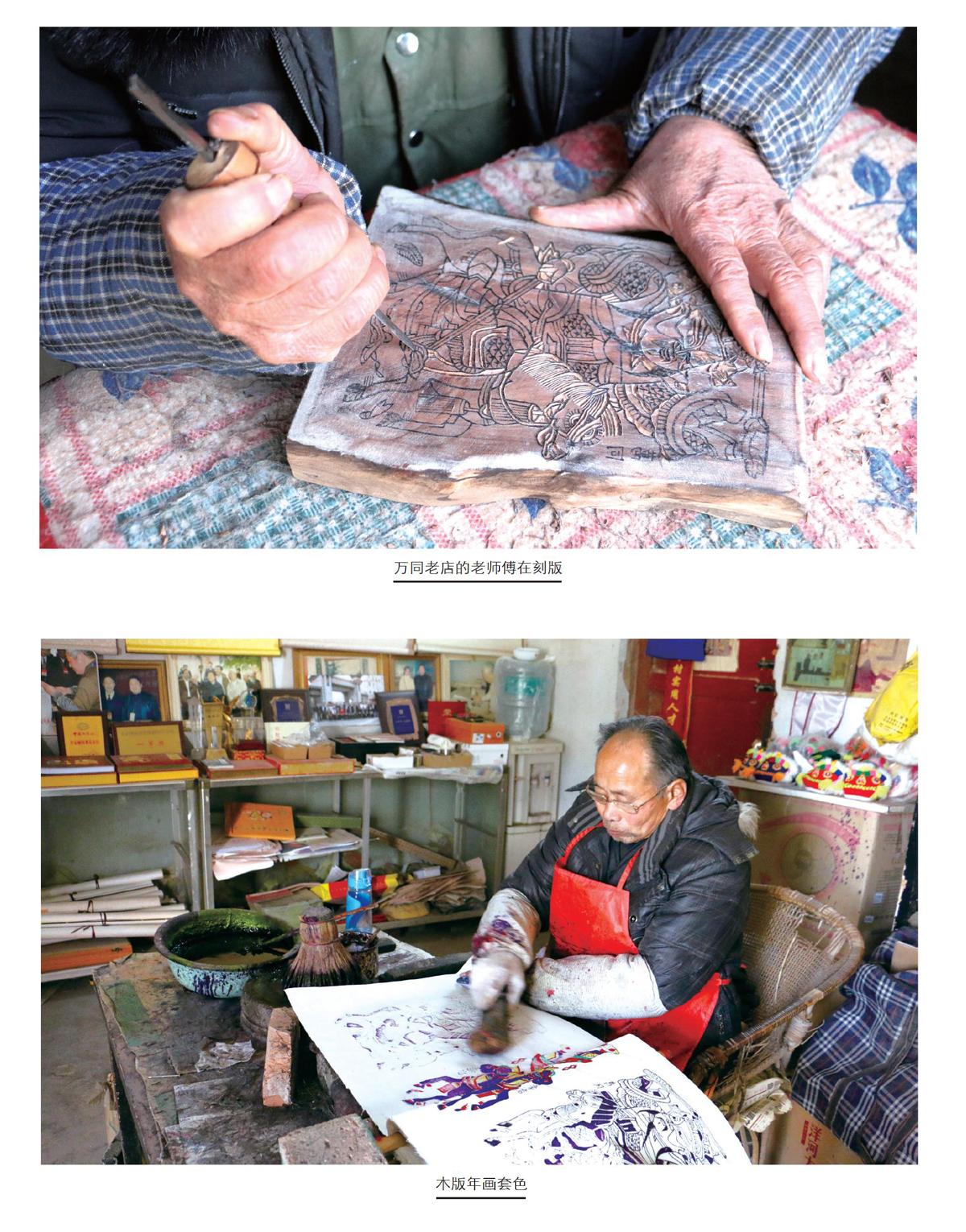

朱仙鎮木版年畫的國家級傳承人,91歲高齡的郭太運老先生每天早早地來到這里忙活,幫助指導自己的年輕徒弟制作年畫。郭太運13歲學徒弟,20歲另立門戶當了掌柜。最多的時候,他一天印過37打年畫,“37打什么概念?一打200張!”有人拿著表給他計時,套色一張他僅用三秒鐘。見到記者,他對木版年畫往年的繁榮景象如數家珍。解放前,每年陰歷二月二開始印制,到11月15開始售賣。那時,家家戶戶春節期間都要貼門畫,上至達官貴人,下至平民百姓,門上、面缸、水缸……都少不了。精于年畫制作的郭老先生說,在工藝上最講究的就是,要干凈,顏色要飽滿、柔和。刷顏色的時候,顏料的泡沫糠了或者瓷了,印出來的都不一樣。“這可不是一天兩天的功夫。”郭太運說。

在年畫領域摸爬滾打近80年的郭太運見證了朱仙鎮木版年畫在幾乎整個20世紀的興與衰,而朱仙鎮木版年畫的省級傳承人尹國全則是這段歷史的另一見證人。

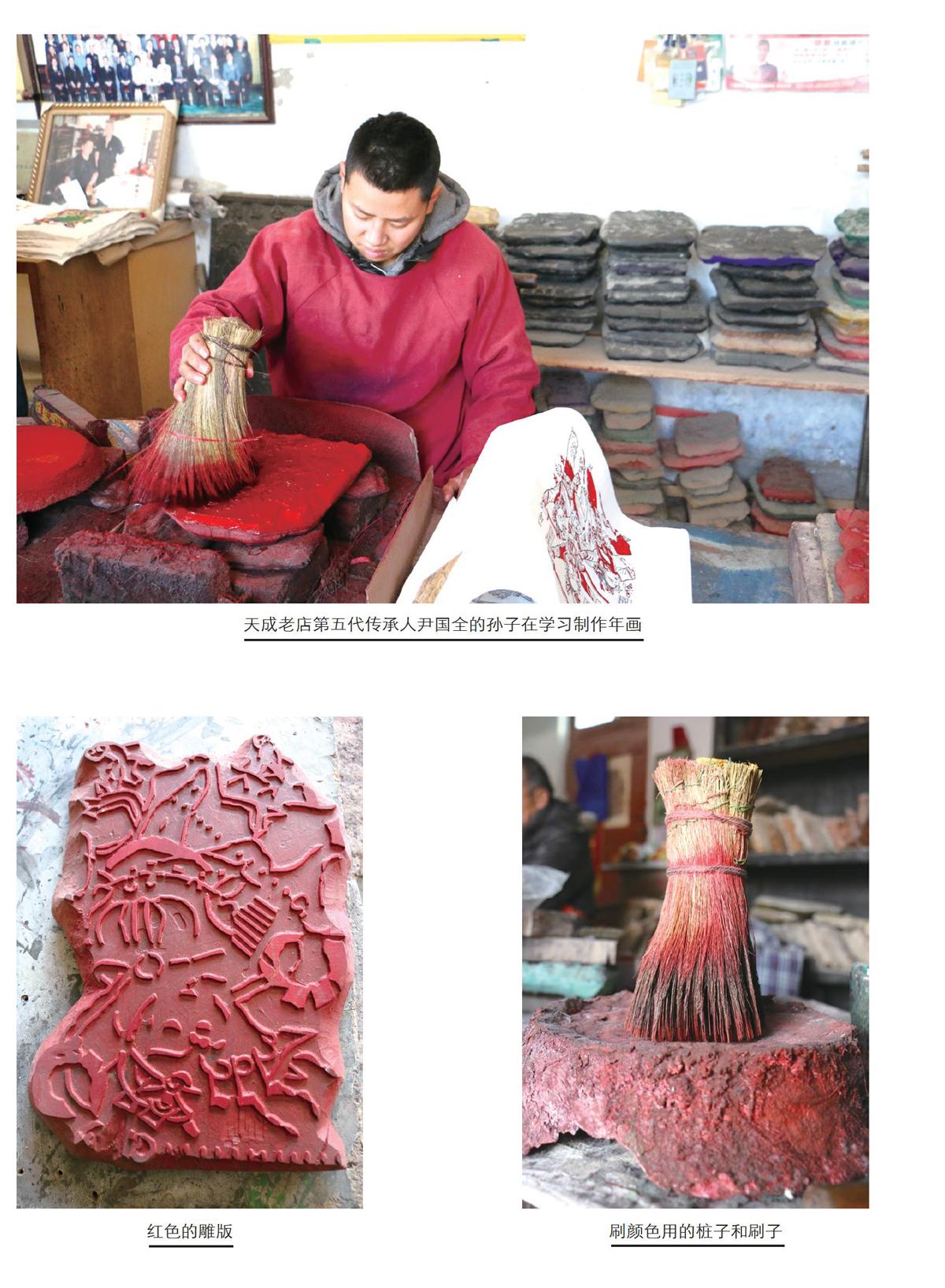

尹國全是天成老店的第五代傳人,他6歲就開始學習木版年畫的制作技術。這是一家有著200余年歷史的老字號,清嘉慶年間,尹國全的曾祖父尹清元就繼承了祖輩流傳下來的木版年畫制作技術,并在朱仙鎮估衣街中段創建了“天成老店”字號。

這是一家歷經風雨的老字號。文革時期,人們拆廟、打神,朱仙鎮年畫被列為典型的“四舊”,而聞名遐邇的“天成老店”也成為“四舊”中的典型被“清理”。一夜之間,從“天成老店”拉出來的5000多塊雕版在鎮上集中焚燒,只剩下約1000塊雕版僥幸保存。

如今的“天成老店”已取得工商部門頒發的老字號商標,尹國全兩口坐在店前的椅子上,陽光灑在他們身上。尹國全斷斷續續地講著,老伴時而擦把眼淚。

尹國全清楚地記得,有張他老太爺的照片,上面還有82個門徒,也被燒了。門神畫慢慢失傳,但是留下了老灶爺畫。讓尹國全印象深刻的是,即便風聲如此之緊,還是有人偷偷找到他,請他做年畫。夜里,他和父親尹福詳點著煤油燈,用油光紙印制,小竹板支著鋪開,再連夜用火烤干,不到天亮,那人就將年畫揣在懷里帶走了,回到村上再給大伙兒分。但這樣的環境還是太過潮濕,充當簡單印色的油光紙經常反潮變形。尹福祥為了避免年畫漏色,使年畫印制更加精準,他首次嘗試雕刻一塊獨立的黃版,從而改變了祖傳下來的四塊木質印版,之后,這樣的模式在尹國全的傳承下一直使用至今。

風聲漸緊的時候,為了保全木版年畫的雕版工藝,尹國全帶著家人逃到了新密。他的老伴兒說,走的時候女兒才一歲多,還在懷里吃奶。他們全家隱姓埋名到那里的煤礦上打工。尹國全是個能人,他會編席子,還會蓋房子,白天跟著工人們在建筑隊干活,晚上還能為辦喜事的人家添張席子。日子漸漸好起來,當地的人都想讓他們落戶。

可尹國全不。

他還心心念念著自己的木版年畫。他不敢想象,祖上留下的年畫技藝在他這一代失傳。即便在新密,即便是隱姓埋名,每逢春節,仍然有人找到尹國全,想讓他印些老灶爺年畫。要的人一年比一年多,尹國全的老伴兒說,他們曾經用印制的年畫換過布、換過棉襖,還曾經做過一單700塊錢的大買賣。“在那些年,700塊錢,抵著現在的幾萬塊了……”尹國全說。

改革開放之后,對木版年畫的管制逐漸放開,尹國全等到了返鄉的那一天。上世紀90年代,朱仙鎮成立了木版年畫社,有個叫張繼中的年輕人找到了尹國全,想讓他到年畫社里印年畫。尹國全不敢承當,沒有文化的他看不透社會的發展方向,他害怕文革的風暴再來一次,殃及他的全家。之后,張繼中又多次到尹國全家做工作,并承諾他,這是國家讓搞的,再來一個政策也不用怕,讓他只管放心地印年畫。

那個時期已經添加了膠印元素,木版畫仍然繁盛,一個印刷廠每個月向云南昆明發五六個集裝箱,一個箱便是五六十萬套木版年畫。

但是不久之后,受東南亞金融風暴的影響,1997年朱仙鎮年畫跌入最低谷,這樣的低谷期持續了四五年。最窮的時候,老字號店里的職工全都跑了,賣畫的錢還不夠吃飯。

其時,馮驥才和季羨林、啟功等全國百名著名學者倡議發起了“中國民間文化遺產搶救工程”,并把搶救工程的突破口選定在朱仙鎮木版年畫上。2002年10月28日,馮驥才等數十名專家齊聚朱仙鎮,召開“人類文化遺產——朱仙鎮木版年畫搶救、保護、發展座談會”和首屆中國木版年畫國際研討會。馮驥才說:“在各種民間文藝中,在民間流傳最廣、影響最大的,要數年畫。朱仙鎮是木版年畫的發源地,我希望社會各界都踴躍參與和支持朱仙鎮木版年畫的搶救性發掘、成果編纂和保護工作,讓朱仙鎮木版年畫得到振興和弘揚,這將是文化之幸、民族之幸、子孫之幸。”

這次座談會的發起人和組織者之一,便是與天成老店相距不遠的當年的木板年畫社社長張繼中。今年剛滿50歲的張繼中,回憶起2000年前朱仙鎮那段艱難歲月,仍然感慨不已。

1996年初,張繼中被朱仙鎮政府任命為朱仙鎮木版年畫社社長時,社里有八萬六千元的外賬,賬面上只剩三萬六千元錢,但這三萬多塊錢全部是借條,是別人欠的。此外,年畫社還欠銀行、企業以及個人共二十八萬六千多塊錢,那時候的張繼中只有29歲,他心里想著自己還年輕,必須大干一場,“銀行的錢還不上,就拘留我”。后來他真的被拘留了三天半,社里沒錢,就剩下他和一個老頭,家里人沒辦法只好找親戚朋友借,借了一萬多塊錢幫他還上。后來銀行的人對他說:“張經理,拘留你真虧,你別干了,你干的是啥事,又沒有錢,還受不完的罪,拘留一次家里還得給你墊錢。”他卻說:“我從哪里跌倒了,就從哪里爬起來。”借朋友的還不上,朋友都看到這是個大窟窿,就也不愿意再借錢給他。家里人也不支持,真是上天無路,入地無門。最后他聽說寫書賺錢,還不需要本錢,就開始寫書,用了三年零八個月的時間,在鄭州三聯書店創始人薛正強的支持下,寫了《朱仙鎮木版年畫》這一本書。

這本書給張繼中帶來了轉機,從某種程度上說,也給朱仙鎮木版年畫帶來了一絲微光。直到現在,張繼中仍然對薛正強先生深懷感激。當時薛正強拿出10萬元出版了張繼中的這本著作,他從中拿到了4萬元錢。因為這筆為數不多的資金,張繼中有了實施自己心中琢磨已久的想法的底氣。他找到當地的民協主席,問他是否能夠開一個中國木版年畫國際學術研討會,推動木版年畫的發展。當時的夏挽群主席瞪大了眼睛,看著眼前這個穿著破舊的年輕人,不敢相信他從哪兒來的這么大口氣。但最終,當張繼中把自己的發展規劃向他和盤托出時,他同意向上級打報告試試。

這個會議終于在2002年順利召開。會議足足有10萬人參加,最后所有的老百姓都圍住主席臺,水泄不通。當地群眾的熱情讓從北京過來的專家們感動不已……

之后的朱仙鎮年畫發展之路日漸平坦。2004年,朱仙鎮年畫申報非遺。2006年10月,審批成功。2008年,年畫被印成郵票發行,那一年首屆朱仙鎮木版年畫藝術節召開。2012年10月,朱仙鎮年畫被國家外交部制定為國禮,當年12月,朱仙鎮年畫又獲得了國家綠色原產地保護產品證書。在所有民間非物質遺產中,只有朱仙鎮年畫獲得了這個證書。

從2005年一直到2012年,借助河南省宣傳部組織的中原文化行,朱仙鎮木版年畫去了北京、天津、上海、武漢、廣州……甚至走向了國外。通過十多年的文化遺產搶救工作,朱仙鎮木版年畫命名了國家省級市級縣級傳承人,申請了老字號。

在張繼中眼里,光做這些還遠遠不夠——要想打開木版年畫的市場,必須走進年輕人這個群體。只有理解了,認識了,才能接受它,這是人對新事物的反應過程。于是他帶著木版年畫的專業技師走進了校園,到高校進行實地的表演、展覽和講座。

對于朱仙鎮木版年畫的發展,張繼中有著清醒的認識:“從形式上和藝術風格上來說,它失去了社會實用性,但是它的文化功能和文化內涵絕對不會落后,也不會丟失。”而在未來,張繼中希望能把年畫做成旅游文化產業,建立中國木版年畫基地和文化長廊。張繼中向記者透露,現在朱仙鎮木版年畫已經通過眾籌的方式制作動漫,將在不久之后發行。

在采訪即將結束之時,記者表達了自己剛到朱仙鎮木版年畫一條街時意想不到的冷清狀況,張繼中說,其實兩個月前,這里的景況更糟,水泥堤壩和橋還沒開始修,到處都是土路。他建議記者去附近在建的朱仙鎮產業園區看一看。

在蕭瑟的冬日里,園區里的工人正在有序地施工,但各式各樣古樸的建筑已經有了大體的樣貌。暗黃的夕陽溫柔地斜在西邊,亭臺樓閣在湖面上現出柔和的倒影。冰片融去,遠處吹來悠悠古風。可以想見的是,幾個月之后整個園區的繁華景象,與一千多年前作坊聚集的朱仙鎮的繁華雖然不同,但在同一地點,文明在這里傳承。

在這個時空隧道中,流動著的是文化……

(新聞中心鄭長忠對本文亦有貢獻)