一個八零后記憶中找不出的年味

董海燕

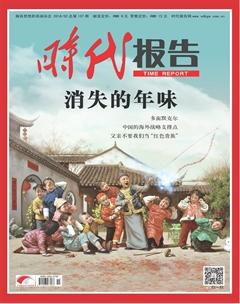

年越來越近,心越來越被揪起來。從《時代報告》本期特別報道定下“消失的年味”,我就開始在所有閑下來的零星時間搜腸刮肚。這樣一個無論從體量上還是操作難度上都不算大的選題,即便是一個普通人,也可以坐下來滔滔不絕講上大半天,可這對于我來說,想從自己的經歷中抽取出絲絲縷縷引人共鳴的情緒實屬不易。

我的同事游磊在拿到這個選題后,激動不已。作為一名70后,他的心中還留有太多對遙遠年味的念想。在豫東太康他們家那個暖意融融的小院子里,母親做的豆腐腦、父親做的炸魚泡在他的筆下仍能讓人流口水;表兄帶著家人走親戚,臨了發現籃子里沒有大饃讓長輩大發脾氣也讓往事一幕幕浮現在他的心頭。

他就那么地寫啊寫啊,寫了三天,似乎要將心中回憶寫盡興,后來分別寫就了《漸行漸遠的年俗》《年味的念想》《曾經的那種心情與滋味》,到最后一稿《道情——回憶年味中的大戲》結束的那天下午三點多,他還沒有顧上吃午飯。

不得不承認的是,這讓生于1980年代的我,嫉妒的不得了。

豫西宜陽是我的故鄉,前依伊河水,背靠錦屏山。依山傍水中,老城區的面積頗顯局限。錦花市場是那個小小縣城的中心,在那里,你可以購得衣食住行幾乎所有的東西,紅白喜事所需也應有盡有。那是我18歲上大學之前待過最多的地方,我的父母在市場里經營著一家布藝店。改革開放之后,國門洞開,他們成為了小小縣城里最早的一批經營小生意的人。對,你可以這么說,我是一個小商販的女兒,在很多偉大的文學作品中,這樣的角色總是讓作家的筆下不自覺地流淌出同情和悲憫。

在我的印象中,我們家過年時總是繁忙的,因為大人們年底都要甩貨、回款,年三十的下午才到集市上購置年貨。所以進入臘月之后,我唯一對年味的感覺就是眼前密密匝匝的人,僅此而已。

知名媒體人朱學東曾經在他的《江南舊聞錄之年夜飯》中寫道:“年夜飯一直是我人生中最為期待的一頓飯。”到2016年,朱學東已近知天命之年,他說,年華漸去之時對山珍海味也感到厭倦,但年夜飯幾經變味,卻始終是他一年中最重要的一頓飯,這應該代表了相當一部分60后的心聲。

朱學東的故鄉在蘇南常武,那里曾經被西風東漸的浪潮洗禮,但仍然殘留著年夜飯的一些古老傳統。一家人圍坐,將各類菜肴先敬先人仙人,再犒賞自己。無論兄弟幾個,是否另立門戶、開枝散葉,年夜飯都要在一家中輩分最高的人家里吃。

這樣的年夜飯,在我的記憶里,也是空白的。因為忙碌的小生意,我印象中,爸媽從未帶著我和妹妹回到農村老家跟爺爺奶奶一起吃年夜飯。年三十的晚上,爸爸為我們一家五口準備的最顯水平的菜就是熬皮凍,用火鉗燎烤豬腿上的毛,然后再一遍一遍地煮、燉。而我卻是不喜歡吃皮凍的,因為總會聯想到那股焦豬毛的味道。家里三個姑娘,備下的肉和菜也吃不了多少,所以,很多人記憶深處那份舌尖上的年味我有些模糊。我所擁有的,只是跟著爸爸一起備菜、打掃衛生,忙忙活活一直到凌晨。那時門市里都還是水泥地板,灑掃干凈之后能感覺到一股泥土的濕潤感。

在很多人的印象里,馮驥才是文化名人中最重視年、最會過年的。他有個習慣,每逢過年的時候會到郊區的農民集市上去逛逛。在集市上,看著大姑娘小媳婦們選窗花,看著興沖沖的大漢扛著豬頭,讓他覺得過年的氣息撲面而來。當年,剪紙擔當起點染年意的主角,他還曾到天津的天后宮買剪紙。可以想見,他品評咂摸著那些剪紙,心中該是怎樣地滿足和愜意。

這讓我想起去年和今年,我連春聯都沒有買,我家貼的春聯是買車險時保險公司送的。上面印著的“平安保險”字樣,也曾讓我感到心煩。不過不多久,我就不會再去注意它,我甚至想,春聯么,貼不貼也是無所謂的吧。

仔細想想,我的無所謂遠不止于此。

我成家后,從來沒有在年初二給母親拿過大饃,甚至后來連禮肉也省了。每年回去,都是從超市里搬幾箱火腿、牛奶、面包之類的東西,再到店里買只燒雞之類的吃食,走之前,留給父母一千塊錢的過節費,就心安理得地踏上離鄉的路,全然不顧我絕塵而去時父母落寞的眼神。

我有孩子后,甚至沒有想到在過年時給他添新衣。我總是想,孩子的衣物是從來不缺的,因為長得快,添得也勤,每到換季,就會給他添需要的衣物,所以也不必單等新年時添新衣。2015年的八月十五,我八十多歲的姥姥給兒子做了一對繡花鞋,兒子竟然沒有興趣。春節,對于四歲的他來說,許是更加沒有味道的。

我這樣想著的時候,恍然覺得自己身上大有一種負罪感。我的守望在哪里?我的根又在哪里?我又如何讓博大精深的中華傳統文化在我的孩子身上綿延……

在準備“消失的年味”這期報道的案頭資料時,我看到聯合國教科文組織有人說了這樣一句話,說:“你們的文化是你們自己的財富,如果你們不要了,誰也沒有辦法。”這句平實的話讓我的心忽然間疼痛,我將其掛在自己的QQ簽名上,每每看到,都要拷問自己,我真的不要我們的文化了嗎?……