雙源CT在蛛網膜下腔出血動脈瘤介入術后再出血中的臨床應用

劉新愛 郭君武 師新宇

(河南省中醫院放射科,河南 鄭州 450000)

?

雙源CT在蛛網膜下腔出血動脈瘤介入術后再出血中的臨床應用

劉新愛1郭君武師新宇1

(河南省中醫院放射科,河南鄭州450000)

〔摘要〕目的探討炫速雙源CT雙能量技術檢測蛛網膜下腔出血動脈瘤介入術后再出血的臨床應用價值。方法被懷疑蛛網膜下腔出血動脈瘤介入術后再出血的患者根據掃描時間分為術后1、6、12、24 h組,對血管增強圖像、虛擬平掃(VNCT)進行分析以及病灶區域(ROI)密度值進行檢測。結果臨床組ROI密度值比較無統計學意義(P>0.05)。結論炫速雙源CT雙能量技術可以對蛛網膜下腔真實出血量做出估測,可作為蛛網膜下腔出血動脈瘤介入術后再出血首選的檢查。

〔關鍵詞〕雙能量技術;計算機斷層掃描;蛛網膜下腔出血;腦動脈瘤

1鄭州大學第二附屬醫院放射科

第一作者:劉新愛(1978-),女,主治醫師,主要從事中樞神經系統MRI研究。

顱內動脈瘤是導致蛛網膜下腔出血的一項主要因素〔1〕。近年來動脈瘤的臨床治療多以介入栓塞為主。顱內動脈瘤破裂的介入栓塞技術主要是通過改變載瘤動脈腔血流動力學達到促使血栓形成的治療目的,但是顱內動脈瘤大多位于動脈的分叉部位,易受血流沖擊干擾。如瘤頸栓塞不致密或者栓塞后的瘤腔內仍留有空間,可導致微彈簧圈受血流沖擊的干擾出現壓縮從而引致復發。第一次出血后存活下來的患者,如果沒有接受外科手術治療或者神經介入治療,再出血就成為了再發病或者死亡的主要原因,最初2 w動脈瘤再出血率高達15%甚至20%〔2〕。因此,早期發現和評估介入術后動脈瘤再出血對于疾病的治療和轉歸預后有著積極的意義。

1材料和方法

1.1對象選取2011年9月至2012年9月在鄭州大學第二附屬醫院治療的30例蛛網膜下腔出血動脈瘤介入術后再出血患者,男18例,女12例,平均年齡(62.3±13.5)歲。均進行了炫速雙源CT增強血管檢查。3例患者在介入術后1 h內進行,6例患者在介入術后6 h內進行,9例患者在介入術后12 h內進行,另外12例患者是在24 h之后進行的。

1.2檢查方法炫速雙源CT掃描參數:A球管(140 kV)和B球管(80 kV),管電流之比為1∶3。層厚5 mm,20×0.6準直器,螺距0.55,重建增量 0.7,FOV 200 mm,旋轉時間1.0圈/s,掃描全腦并且按照從頭先進。混合能量圖像系數比是0.3。運用卷積核為(D30s)對原數據圖像進行重建。重建層厚分別為1.0和5.0 mm。把炫速雙源CT所獲得三組數據傳至后處理工作站(VA40A,syngo MMWP,SOMATOM Definition Flash)。導入雙能量模式(liver VNC)中把數據進行碘圖計算處理后得到的虛擬平掃圖像。為分析蛛網膜下腔內的血液密度,病灶區(ROI)在術前CT平掃圖像中被描繪出來,以及介入治療后的雙源CT原數據圖像病灶區(即混合能量的圖像)以及虛擬平掃圖像病灶區(造影劑掩蓋了真正的血液的區域)〔3〕。

1.3統計學方法采用SPSS17.0統計學軟件進行t檢驗。

2結果

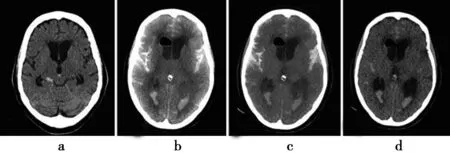

介入圍術期蛛網膜下腔再出血前后位于蛛網膜下腔內血液密度測量值見表1。所有患者的圍術期再出血,血液中含有造影劑造成的問題在正常CT圖像的解釋。而蛛網膜下腔出血的真實程度卻被高密度造影劑所掩蓋。蛛網膜下腔內的血液和碘的高密度混合物的密度〔(110.8±7.8)Hu〕和原數據圖像測量一致。碘圖提供了再出血患者的血液分布的信息。把碘從混合能量圖像去除后,所得的虛擬平掃顯示出蛛網膜下腔出血真實密度和區域范圍。蛛網膜下腔再出血患者的虛擬平掃顯示血液的平均密度為(56.0±4.0)Hu。炫速雙源CT掃描蛛網膜下腔出血患者,以及蛛網膜下腔動脈瘤圍術期再出血患者(圖1a)術前炫速雙源CT顯示:來自前交通動脈的動脈瘤破裂導致的急性蛛網膜下腔出血,血液主要位于基底部。再出血患者在彈簧圈栓塞后1 d,炫速雙源CT掃描的混合能量圖像顯示出血液和造影劑混合的圖像(圖1b)。造影劑和蛛網膜下腔真實出血量相比術前密度更高。炫速雙源CT掃描的碘圖(紅色碘區域)陳舊性血塊(例如,在雙側腦室后角)和富含碘的新鮮血液可以別清楚得區分出來(圖1c)。在減去碘后,虛擬平掃圖像與術前平掃圖像(圖1b)相比顯示較少的蛛網膜下腔出血量(圖1d)。表明,圍術期蛛網膜下腔真正的出血的程度(例如外側裂池)在普通平掃圖像中(1b)是非常困難確定的。虛擬平掃圖像(1d)表明:“正常”的普通CT平掃圖像中蛛網膜下腔再出血的程度會被高估。

表1 炫速雙源CT掃描介入治療前后相應

圖1 蛛網膜下腔動脈瘤圍術期雙源CT掃描

3討論

雙源CT在旋轉的機架內安裝了2個相隔90°的球管及2套對應的探測器系統,A球管覆蓋整個掃描視野(直徑50 cm),B球管較小的視野(直徑32 cm),2個線球管有獨立的電壓和電流運行,因而可采集雙能量數據。利用不同能量的X線以及組織相對應的CT值變化,得出能體現組織化學成分的所謂組織特性圖像。本研究中VNCT即是利用碘對比劑和血液對不同能量X線衰減系數的差別通過專門的軟件計算分析而來的。碘對比劑可以從增強影像上去除,實現虛擬平掃。在本研究中,蛛網膜下腔再出血后蛛網膜下腔內血液和造影劑的混合密度超過100 Hu,最高值幾乎接近200 Hu。這些高密度使“正常”CT圖像的評估和解釋變得很復雜〔4〕。在臨床上,這就致使我們高估了蛛網膜下腔內的血液量,例如在顳裂。對虛擬平掃圖像進行分析,血液的密度介于52 Hu和61 Hu之間。在CT平掃中,外滲的造影劑表現為超過200 Hu的高密度,而蛛網膜下腔出血則表現為大約60 Hu的低密度。由于高密度造影劑掩飾了蛛網膜下腔出血,難以鑒別蛛網膜下腔有多少高密度區域是由于出血造成的。因此很難辨別出是最初蛛網膜下腔出血的陳舊性血塊還是介入圍術期蛛網膜下腔再出血。因為,介入術后通過普通CT平掃可發現術中蛛網膜下腔再出血往往表現的比較嚴重(與真實情況相比)。

動脈瘤破裂發生在動脈瘤介入手術過程中概率為7.6%〔5〕,因為彈簧圈或者是微導絲的尖端在手術過程中可能會刺破動脈瘤囊。血管造影(DSA)下可以看到造影劑的外滲。造影劑外滲時(>75%)大多數情況伴隨著穿孔。外滲混合物中包含了蛛網膜下腔出血血液和造影劑,普通平掃時動脈瘤出血的真實情況被造影劑高密度所掩蓋了,因為外滲血液、造影劑以及其混合物的不同,蛛網膜下腔出血的真實程度可能會被掩蓋。雙源CT作為一個有用的工具,可以用來評估蛛網膜下腔出血圍介入期動脈瘤再出血的嚴重程度。

4參考文獻

1錢玉娥,胡紅杰,張峭巍,等.新雙源CT虛擬平掃技術在肝臟檢查中的應用〔J〕.中華放射學雜志,2011;45(2):120-3.

2郭興,丁偉,秦慧娟.雙能CT血管成像虛擬平掃對評價蛛網膜下腔出血的應用價值〔J〕.中國醫學科學院學報,2010;32(6):695-8.

3周長圣,鄭玲,張龍江,等.雙源CT尿路造影中雙能量虛擬平掃檢查尿路結石〔J〕.中國醫學影像技術,2009;25(5):853-5.

4王華斌,李蘇建,盧光明,等.初步評估雙源CT雙能量技術在孤立性肺結節研究中的價值〔J〕.放射學實踐,2010;25(5):504-8.

5Graser A,Johnson TR,Hecht EM,etal.Dual-energy CT in patients suspected of having renal masses:can virtual nonenhanced images replace true nonenhanced images〔J〕?Radiology,2009;252(2):433-40.

〔2014-07-20修回〕

(編輯安冉冉/曹夢園)

通訊作者:郭君武(1964-),男,主任醫師,碩士生導師,主要從事CT、MRI診斷研究。

〔中圖分類號〕R445.3

〔文獻標識碼〕A

〔文章編號〕1005-9202(2016)04-0901-02;doi:10.3969/j.issn.1005-9202.2016.04.063