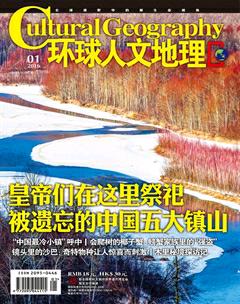

被遺忘的中國五大鎮山策劃 皇帝們在這里祭祀

“五鎮”,是一個讓當代人頗感陌生又易生歧義的詞匯。其實,這里的“五鎮”既不是某個小鎮的名字,也不是五個鎮的合稱,而是在中國歷史上幾乎與五岳有著同等地位的五座名山的合稱。

在中國古代,每當國家有大事,國君會祭天、祭地、祭神、祭祖,祭祀的地點和對象,往往選擇高山、大河、湖泊、海洋等具有突出形象的地理主體。經過一代又一代帝王樂此不疲的登臨、祭祀和敕封,逐漸形成了“五岳”、“五鎮”、“四海”、“四瀆”等概念。而其中的“五鎮”,則分別是指東鎮沂山、南鎮會稽山、西鎮吳山、北鎮醫巫閭山、中鎮霍山。

數千年來,作為山川海澤之靈,這五座鎮山一直被列入國家最高級別的祀典——直到今天,在北京的地壇、先農壇,我們還能看見屬于“五鎮”的神位與“五岳”并存,森然而立。

東鎮沂山,位于山東濰坊市臨朐縣境內,是“沂蒙山區”的重要地理標志之一。沂山古稱“海岳”,有著“大海東來第一山”和“東泰山”之稱,居中國五大鎮山之首。在華夏文明史上,以沂蒙山區為代表的“齊文化”和以孔孟思想為代表的“魯文化”遙相呼應,相互激蕩、影響,形成了中國傳統文化的精神內核。但是,歲月荏苒,即便是位居“五鎮”之首的沂山,現在也沒有了過去的輝煌,不過,當我們重新將目光聚集于此,才發現這里不僅完整地保存、傳承著厚重的鎮山文化,還呈現出滿山蒼翠的自然之美。

南鎮會稽山,位于浙江紹興。關于它的起點,要回溯到4000多年前:公元前2024年冬天,禹從都城平陽出發,來到妻子女嬌的故鄉茅山。隨從們按照他的要求,在山上搭了一座極其簡陋的“行宮”。次年春天,禹在茅山大會各路諸侯,按照政績進行相應的封賞或懲罰。為了紀念此次“干部考核”,禹將茅山改為“會稽山”,所謂“會稽”,就是“考核功績”的意思。此后,會稽山開始成為中國歷代帝王加封祭祀的名山,最終演變為中國五鎮之一的南鎮。西鎮吳山,位于陜西省寶雞市。奔騰的渭河水流浩蕩,滋潤出富饒的“八百里秦川”關中平原。自古這里灌溉發達,盛產小麥、棉花等作物,是中國最早被稱為“金城千里,天府之國”的地方。夏、商之后,繁榮了八百年的周王朝以及開創歷史新紀元的秦王朝,均發祥于寶雞,而帝王們認為這是吳山保護之功,便將其封為“西岳”,地位甚至超過了“東岳泰山”。到隋朝時期,吳山被明確列為“西鎮”,就此展開了更加輝煌的篇章……

北鎮醫巫閭山,位于遼寧省錦州市境內,扼守著東北與中原之間的交通咽喉。它是中原政權敕封的圣山,但卻有一個充滿蠻荒色彩的名字,還長期被北方游牧民族政權所控制。不過,它應該是最早成為“五鎮”之一的名山。大禹治水之后,舜帝對洪災心有余悸,為了防止江山再度在洪災中漂流、迷失,因此在當時的每個州都選取了一座大山加以“重鎮”,醫巫閭山便是當時的幽州鎮山,后來被稱為“北鎮”。到了隋朝,隋文帝冊封四鎮,加上已有的北鎮,流傳至今的“五鎮”這一概念便正式誕生了。相比之下,位于山西臨汾的中鎮霍山似乎名聲最小,但在秦始皇封禪泰山之前,它已經成為天子祭天祈神的主要場所,以“霍然太岳”之名,一度成為統領海內群山的“一岳獨尊”。

在漫長的封建時代,帝王的頻繁祭祀,給“五鎮”戴上了崇高而神圣的光環。進入晚清時期,隨著封建王朝走向終結,國家祭祀的行為逐漸荒廢,“五鎮”的概念漸漸沉寂于時間的角落……今天,我們帶著審讀的目光翻開歷史,再一次走進“五鎮”,才發現依然可以找到它們曾經鮮活的記憶——因為沉寂并不等于忘卻,往事也并不如煙,曾經的榮耀固然已經凋零,但它們各自的精彩卻從未落幕……接下來,請打開本期《環球人文地理》,一步步走近“五鎮”的核心,去了解它們曾經的輝煌和現在的精彩吧。