米勒與《播種者》

李國棟

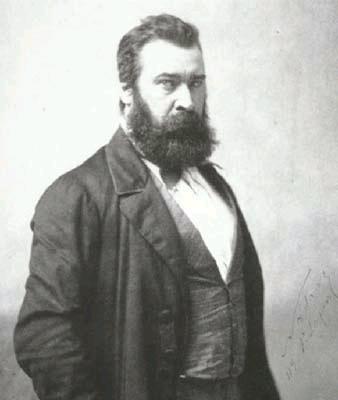

讓·弗朗索瓦·米勒(Jean Francois Millet,1814——1875)是法國19世紀杰出的現實主義畫家,他的眾多作品都是以表現法國農民生活而為大眾所知,或許你也曾看過他的作品。

1814年,米勒出生在法國一個名叫格魯什的鄉(xiāng)村。他的父親是一個自耕農,家中共撫養(yǎng)了8個孩子,米勒是長子。小米勒幼年時便顯露出繪畫的天賦,受到老師的鼓勵而立志學習繪畫。23歲時,勤奮好學的他獲得了一筆獎學金,前往巴黎求學,在學院派藝術家德拉羅什的畫室中學藝。在巴黎學習的這段時間里,年輕的米勒深深地被羅浮宮中的名畫所吸引,他花費了大量的時間和精力研究和學習這些作品。米開朗琪羅、普桑,還有17世紀荷蘭畫家和18世紀法國畫家的作品,都是他研究的對象,他從大師的成就中汲取營養(yǎng),逐漸形成了自己的繪畫風格。

在巴黎求學的日子十分艱苦。19世紀的法國社會動蕩不安,政權更替,戰(zhàn)爭頻發(fā),城市化與工業(yè)革命也帶來許多社會問題。米勒親歷了城市生活的貧困、社會的動蕩不安和戰(zhàn)爭的殘酷。他曾一度貧困到必須靠政府的微薄救濟品度日的程度。為了生存,他用素描作品去換鞋穿,用油畫作品去換床睡覺,還曾畫廣告招牌掙錢,為了迎合上流社會的審美趣味,米勒還畫過一些庸俗、低級的畫。這位來自鄉(xiāng)下的年輕人把巴黎比作雜亂荒蕪的大沙漠,而只有羅浮宮才是他藝術的“綠洲”。

當時,學院派畫家中還流行著一些不好的風氣。有些人認為高貴的繪畫必須表現高貴的人物。他們看不起出身低微的米勒,更不欣賞他的鄉(xiāng)村題材畫作,說他是“土氣的山里人”。1849年,恐怖的黑熱病在巴黎流行開來,在這年7月的一個早晨,米勒邁出了人生中最重要的一步,舉家遷往巴黎郊區(qū)的巴比松村定居。這個農民的兒子終于再次聞到大地泥土的芳香,聽到了林間群鳥的歌唱。他的繪畫開始重歸他熟悉并喜愛的鄉(xiāng)村題材,曾經迷失的畫家終于找到了自我。在巴比松的27年,是米勒一生中創(chuàng)作最為豐富的時期,他從不虛構畫面的情景,每一幅畫都是源自法國農民的真實生活。他還在這里結識了柯羅、盧梭、特羅容等畫家,這些人不滿學院派畫家傳統而守舊的創(chuàng)作方式,厭倦都市生活,信奉回歸自然的理念,陸續(xù)來到巴比松定居、作畫,于是西方藝術史上著名的“巴比松畫派”便這樣形成了。

米勒早年雖然曾畫過農村題材,但直到油畫《播種者》問世,他的藝術才開始真正成熟起來。畫中塑造了一位身著紅衣藍褲、身軀高大的農民形象。他揮動著手臂,扭動身軀,邁著雄健的步伐,在夕陽下撒播種子。他的身形顯得沉穩(wěn)有力卻又充滿了韻律,深褐色的帽子、黝黑又模糊不清的面容與明朗的天空形成了強烈的明暗對比。傾斜的地平線打破了畫面中的平靜,在陽光的照射下,播種者看上去更像是一座用田中泥土塑造的雕塑。

《播種者》在巴黎的沙龍展覽里引起了轟動,更加出乎意料的是,這幅畫引起了上流社會“高等市民”的不安和恐慌。通過1848年的“二月革命”,巴黎人民推翻了“七月王朝”,但革命果實被資產階級竊取,法蘭西第二共和國成立。于是,1848年6月22日,憤怒的工人們上街游行示威,“六月起義”爆發(fā)。然而經過4天激烈的巷戰(zhàn)之后,起義軍最終被政府的軍隊鎮(zhèn)壓。

人們在播種者的身影中,看到了類似“六月革命”時巴黎街頭上的人民的形象。高大的農民形象和播種者的雙重含義,使一些激進分子稱米勒為“播散革命火種的革命者”。米勒用一種雕塑般的單純而簡練的形象,表達出耐人尋味的內容,但也許他自己從未有過這樣或那樣的政治意識,他只是描繪真實的生活。從這幅畫中我們能夠強烈地感受到農民和土地的共生關系。

19世紀60年代,米勒的作品在法國畫壇引起了極大的反響,人們逐漸理解了米勒的繪畫語言,認識到米勒繪畫藝術的真正價值。羅曼·羅蘭在其所著的《米勒傳》中寫道:“米勒,這位將全部精神灌注于永恒的意義勝過剎那的古典大師,從來就沒有一位畫家像他這般,對萬物所歸的大地給予如此雄壯而偉大的感覺與表現。”

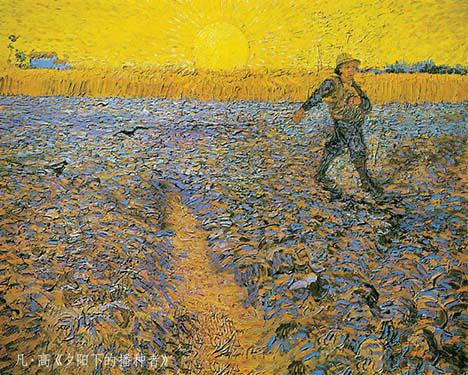

有趣的是,荷蘭畫家凡·高非常崇拜米勒,他早年在學習繪畫時,臨摹了米勒的很多素描作品。他最為贊賞的就是《播種者》,還根據米勒的原作,創(chuàng)作了多幅具有自己風格的畫作,《夕陽下的播種者》便是其中最成功的一幅畫作。凡·高不斷以米勒的《播種者》為原型去創(chuàng)作,表達他對勞動者的敬仰和對生活的熱愛。我想,這便是兩位大師的共鳴吧!