城市新區濱水空間規劃策略探討

宋秋明

摘 要:濱水地區是人類文化的發源地,是城市中富有活力的生態與景觀地區,具有豐富的城市景觀和歷史文脈價值。本文通過分析總結城市濱水空間所面臨的挑戰及國外城市濱水區建設的經驗,提出了城市濱水空間規劃的策略。并以貴州都勻經濟技術開發區清水江公園為例,旨在尋求一條清晰合理的城市濱水空間規劃之路。

關鍵詞:城市新區;濱水空間;規劃策略

一、概念與背景

(一)濱水空間概述

水是生命之源,是一切生物賴以生存的基本物質。同時水也作為城市的靈魂,對于城市的生態、景觀、生活與文化有著極其重要的意義。城市濱水空間是一個包含水域和陸域,富含豐富的景觀和生態信息的復合區域。作為城市最寶貴的財富之一,城市濱水區域具有寶貴的生態資源、豐富的景觀要素、深厚的歷史文化沉淀以及濃厚的人文生活氣息。

近年來,隨著社會經濟的快速發展和國民收入的穩步增加,社會公眾對自身生存環境的關心和生態環境保護的意識也逐步增強。城市濱水空間作為城市公共開放空間和城市生態平衡的重要組成部分,濱水景觀設計不但要滿足城市防洪安全,更要滿足城市生態需求,同時利用豐富的景觀與文化資源塑造宜人濱水活動空間。

(二)國外濱水區建設的經驗

紐約曼哈頓、巴爾的摩、波士頓、多倫多、新加坡“船艇碼頭”等城市的濱水區的開發與更新帶動了城市的極大發展,城市濱水區的景觀表達中體現了城市的自然景觀、人文景觀、文化風貌的綜合。因此,城市濱水景觀應該形成人與自然的共存、共榮和持續發展,來提升城市的整體景觀面貌,建立有效的開發機制,通過濱水地區的更新整合,來帶動城市的經濟發展,實現可持續發展的城市戰略目標。

通過大量濱水區域發展實踐總結,濱水區域的發展必須考慮到生態保育、水源保護、動植物棲息、防洪水利、交通運輸、城市風貌、產業發展、公眾游憩等系列內容,應作為復雜的系統工程加以分析與處理,從而體現濱江區域的資源價值與效益最大化。

二、項目概況

(一)都勻簡介

都勻,貴州省南部政治、經濟、文化中心,西南地區出海重要交通樞紐,黔中經濟區五大主要城市中心之一,黔南布依族苗族自治州首府(見圖1)。都勻城位于“九溪歸一”的劍江河畔,碧玉般的劍江水穿城而過,沿江兩岸鶯語流花,青山聳翠,是一個山水交融、山青水秀的天然生態之城。

城市順應山水地形呈帶狀發展,新老城區由劍江河串聯,并與周邊山體交融共生,共同形成“U”型城市結構(見圖2)。城在山中,水在城中;山水格局明顯,生態環境優越。

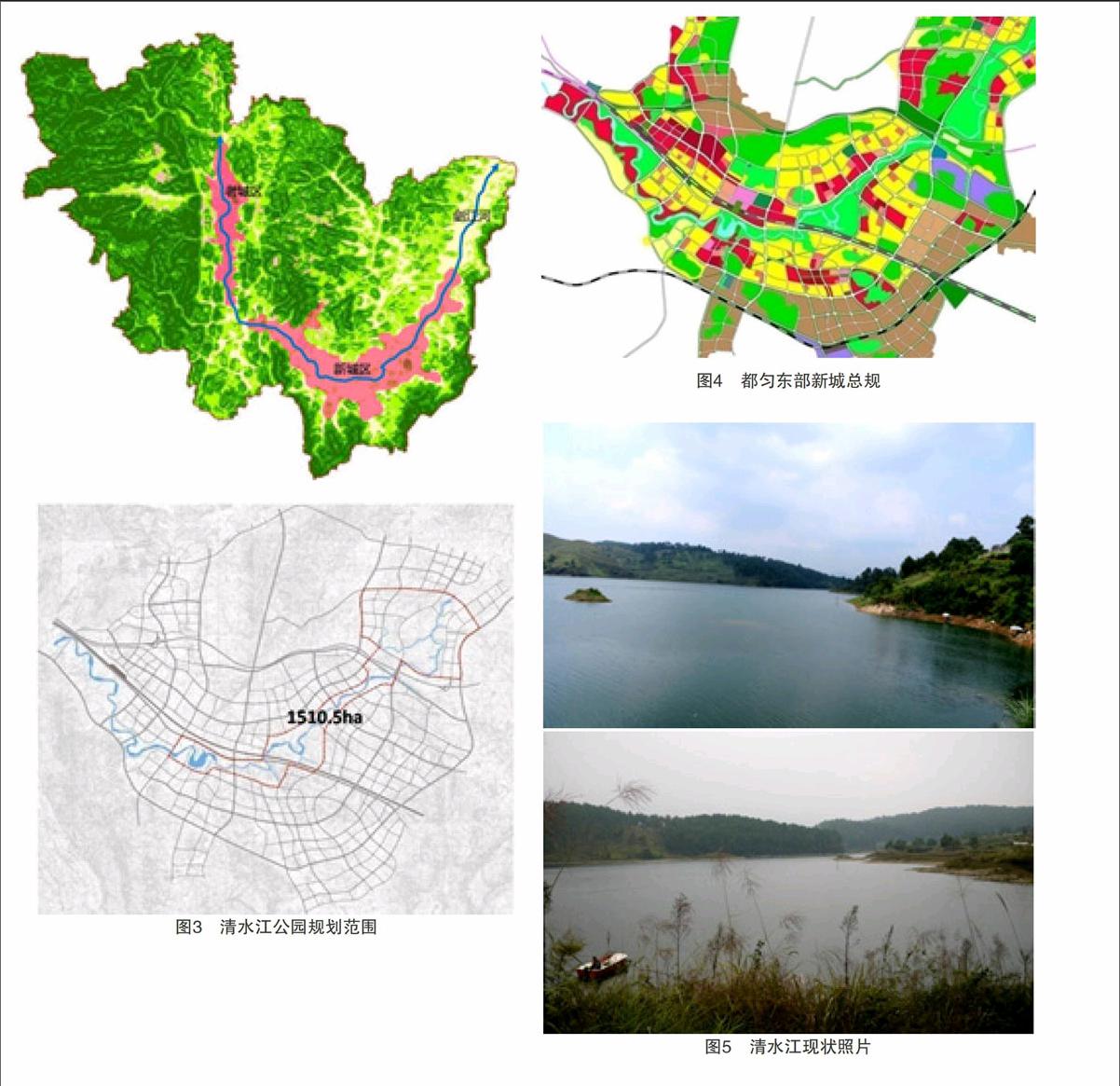

(二)現狀概況

清水江公園為劍江河下游段,總規劃面積為1510.5公頃(見圖3],位于都勻東部新城的經濟開發區內,該經濟開發區為城市新區,被清水江公園分為南北兩片區(見圖4)。區域內除已建成的部分項目及道路外,大部分均為自然山體及農田,自然條件良好,尤其是清水江公園及腹地兩側,生態環境十分優越(見圖5)。目前該區域總規已覆蓋,控規正處于修編中,清水江公園規劃正是在這樣的背景下展開的,通過大型公園等城市綠地系統的打造,來帶動區域的發展,同時以清水江公園城市濱水區域的規劃研究成果,為區域控規的修編及優化提供有力的技術支撐。

三、定位與策劃

(一)項目定位

根據清水江公園在整個區域的地位與城市建設的現狀以及未來發展,結合都勻總體功能分區與產業布局,規劃將其定位為城市發展的嶄新動力。即以保護河流與山體生態環境為基礎,以城市公園景觀塑造為核心,以中高端服務型產業為支撐;打造以康體休閑養生為中心,提升都勻整體城市空間環境為目標,輻射周邊省市和吸引東南沿海市場,集生態旅游、主題度假、人文居住、品尚休閑為一體的西南地區親水生態度假旅游新地標。

(二)產品策劃

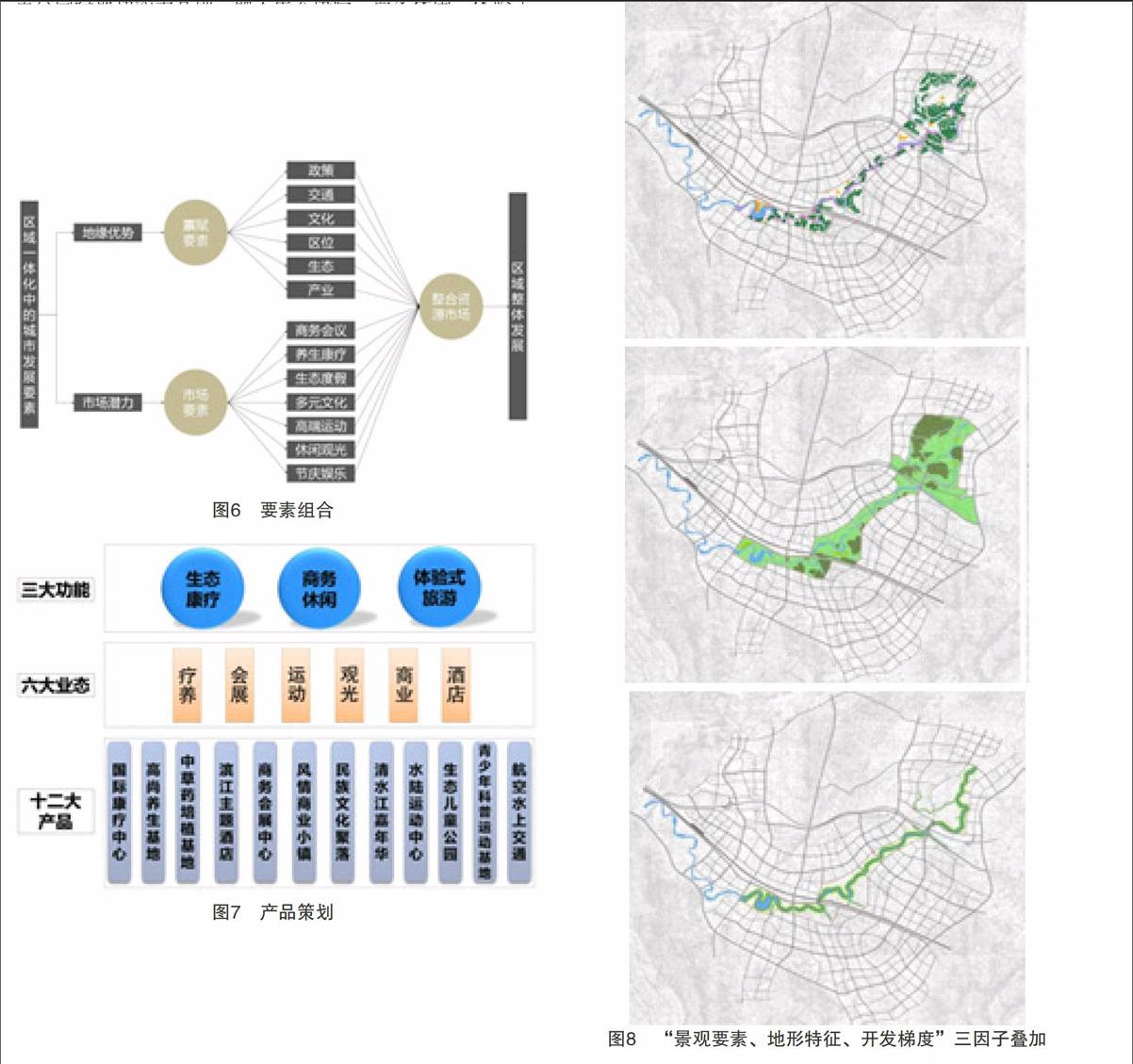

結合清水江公園的總體定位,規劃提出了打造以濱江城市公園綠地功能為基礎,融入生態康療、商務休閑、體驗式旅游三大核心產業的功能結構。同時根據項目要素組合(見圖6),形成“三大功能——六大業態——十二大產品”的項目體系(見圖7)。

圖6 要素組合

圖7 產品策劃

四、濱江規劃設計策略

(一)生態優先:生態疊加,明確邊界;岸線分析,梯級控制

規劃應用GIS等生態技術手段,通過景觀要素、地形特征、開發梯度三大因子的疊加(見圖8),得到土地生態敏感性分析圖(見圖9),進一步明確保護及開發區域邊界(見圖10),確保生態可持續與土地經營的動態平衡,實現生態、社會與經濟三大效益的整體最大化,具體策略如下。

(1)根據地形地貌、植被水系、地質條件等形成用地敏感性分析、嚴格控制開發邊界;

(2)明確濱水岸線梯級保護開發策略,根據生態敏感性由高到低,可確定開發強度由弱到強,濱水30米范圍內禁止任何開發活動,確保區域生態價值最大化;

(3)策劃引導濱水低碳交通模式。

根據不同學者提出的保護河流生態系統的適宜廊道寬度值(見圖11),規劃對濱江岸線作出如下四個梯級的控制。

(1)以水岸線向外30米區域內為原生態保護區域,禁止任何開發活動,結合地形特征及生態條件,局部區域加厚;

(2)30米—60米為適度活動區,設置步行道及少量休憩平臺,結合地形局部區域加厚;

(3)60米—100米為公園配套區,該區域為公園開發區,可設置適量配套設施及功能場地,禁止用于商業開發,結合地形及功能需求,局部區域加厚;

(4)100米至外圍城市道路區域為適度開發區,地塊以低強度小組團商業開發模式為主,激發濱江活力,同時實現經濟效益。

(二)合理開發:明確性質,組團開發;保護為主,控制強度

借鑒國內外成功濱水區域開發案例可知,一味的開發和片區的保護都是不可取的,只有實現開發與保護的有效平衡,才能實現生態效益與經濟效益的長足發展。開發所帶來的巨大收益可以用來反哺生態環境的保護與打造,而優越的生態環境勢必進一步帶來更大的經濟效益。基于這一成功經驗,規劃提出“保護為主,適度開發”的大原則,在綠色生態基底上進行一定量的組團式地塊開發(見圖12),對開發地塊的用地功能性質和開發強度作出明確的規定(見圖13),確保不破壞濱江區域的生態承載能力及景觀價值。這一思路可概括為以下兩點。

(1)明確地塊性質及開發強度;

(2)運用“城市經營”理念,實現以開發帶保護、以保護促開發的可持續經營模式,實現生態價值與經濟價值的雙贏共利。

(三)激發活力:低碳交通,立體便捷;策劃活動,活力吸引

一個濱水空間是否成功,關鍵看她是否具有活力,是否吸引人、留得住人。規劃一個區域要具備以上標準,就必須至少同時滿足兩個基本要求:首先要有吸引物,其次交通可達性高。因此基于上述要求,規劃就激發濱水空間活力提出了以下幾點策略。

(1)完善濱江交通系統,打造自行車、電瓶車、水上巴士等多元立體生態交通網絡;

(2)濱江開放空間為城市活動提供環境優美的場所;

(3)策劃設置多樣產業項目,吸引城市及外來人流,形成豐富多樣的休閑活動。

在清水江公園規劃中,慢行交通主要由:6米寬電瓶車道、3米寬自行車及步行道,以及水上游船、索道等多樣交通形式構成(見圖14)。其中22 KM環江綠道(見圖15),可以舉辦環江自行車賽事及半程馬拉松賽事,環江兩圈即為全程馬拉松。同時利用清水江優勢的水資源可激發豐富的水上運動,如水上皮劃艇賽事、水上帆船運動等(見圖16)。

(四)塑造特色:融入文脈,主題分區;特色場所,布局景點

城市濱水景觀是以自然景觀為基礎,以人為因素為主導的人類文化與自然環境高度融合的景觀綜合體。城市通過濱水景觀反映一定地區、一定時期下的城市特色及居民的經濟、精神、倫理、美學等各種價值觀,表達居民對環境的認識、感知和信念等文化內涵,城市也因此有了靈魂。

規劃根據尺度由大到小,分別從“風貌區域—特色節點—景觀標志”三個層次來塑造城市特色,展現城市文化(見圖17、圖18)。

(1)形成主題風貌區;

(2)打造主題節點空間;

(3)設置主題景觀標志物(見圖19)。

圖17 功能主題分區

圖18 景觀體系規劃

圖19 景觀標志及構筑物

(五)開發時序:整體規劃,分期開發;結合實際,有序推進

清水江公園總體規劃面積達1510.5公頃,不可能一次實施完成,規劃本著“整體規劃、分期開發”的原則,依據城市總體發展規劃及政府經濟計劃等實際情況,逐步實施、有序推進。同時運用“城市經營”的先進理念,建設地塊經濟開發與景觀基礎設施打造相互結合,相互促進,直至整體園區實施完成。

五、結語

城市濱水空間因其所處的獨特地段具有城市的門戶和窗口的作用。在生態層面上,城市濱水區的自然生態因素使得人和環境達到和諧平衡的發展;經濟層面上,城市濱水區本身所具有的高品質游憩、旅游、開發建設等多樣性的資源潛質;在社會層面上,形成了具有趣味性的游戲活動的舞臺。塑造活力四射的城市濱水空間要以人為本,創造全社會成員都能共享的富有生機的城市濱水空間。

參考文獻:

[1]張庭偉,等.城市濱水區設計與開發[M].上海:同濟大學出版社,2000.

[2]陳偉等.公私合作進行濱水區開發[J].國外城市規劃,2003.

[3]周玉娟.城市濱水區再開發規劃控制研究[D].上海:上海同濟大學,2007.

[4]揚·蓋爾.交往與空間[M].北京:中國建筑工業出版社,2002.

[5]王紅.從城市經營的理念出發改進城市規劃工作[J].城市規劃,2002.

[6]焦勝等.城市濱水區復合開發模式研究[J].經濟地理,2003.