2015年微生物菌肥試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告

李艷霞內(nèi)蒙古烏蘭察布市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站

?

2015年微生物菌肥試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告

李艷霞

內(nèi)蒙古烏蘭察布市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站

一、試驗(yàn)?zāi)康?/h2>

本試驗(yàn)主要目的是在研究區(qū)主要種植模式中,引入微生物菌肥,測(cè)定生物菌肥對(duì)燕麥生長(zhǎng)的影響及減少化肥的施用量,為微生物肥源部分替代化肥、抑制燕麥病害及后續(xù)推廣提供技術(shù)支撐。

二、試驗(yàn)設(shè)計(jì)

1.試驗(yàn)地設(shè)在烏蘭察布市農(nóng)科所院內(nèi)試驗(yàn)基地,前茬作物為胡麻,肥力中等。參試品種為當(dāng)?shù)刂髟云贩N:壩莜八號(hào),畝播種量30萬株;當(dāng)?shù)鼗适┓柿浚憾@10千克/畝。

2.試驗(yàn)處理

試驗(yàn)設(shè)3個(gè)處理,每個(gè)處理3個(gè)重復(fù),共9個(gè)小區(qū)(隨機(jī)排列),小區(qū)面積6×5=30平方米左右,株行距33厘米,區(qū)播種量0.40千克。

即:①處理A:全量化肥,不用菌肥(0.45千克二銨);②處理B:菌肥+75%化肥(0.04千克菌肥+0.34千克二銨);③處理C:菌肥+50%化肥(0.04千克菌肥+0.23千克二銨)。

三、成熟期種子產(chǎn)量和產(chǎn)草量

成熟期在每個(gè)處理中隨機(jī)選取1平方米的樣方,收獲樣方內(nèi)燕麥地上部分,將穗部取下,種子脫粒后曬干至含水量15%左右,稱重,計(jì)算成熟籽粒產(chǎn)量(表1);將穗部剩余部分,即莖稈和葉片于70℃下烘干至恒重,稱重,計(jì)算成熟期燕麥產(chǎn)草量(表2)。

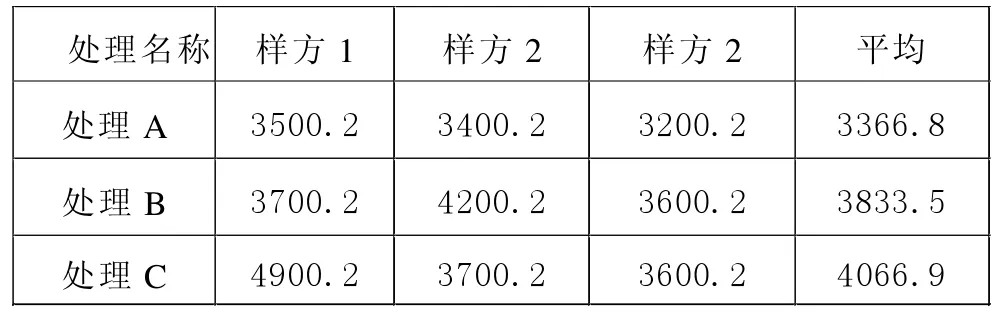

表1燕麥成熟期籽粒產(chǎn)量記錄表(單位:千克/公頃)

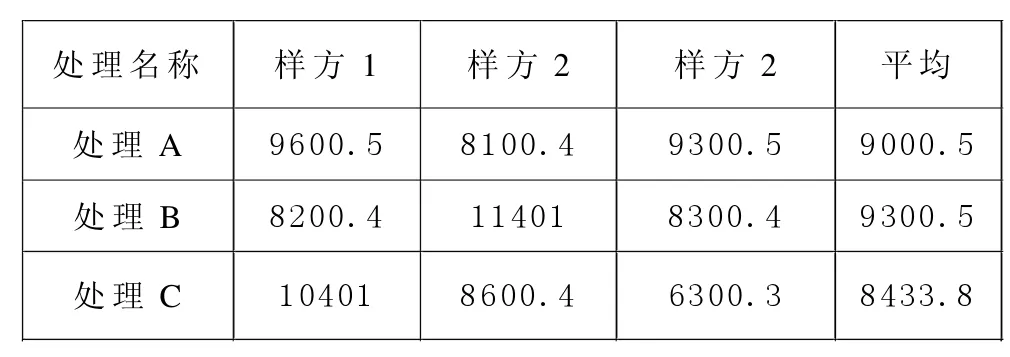

表2燕麥成熟期產(chǎn)草量記錄表(單位:千克/公頃)

四、結(jié)果分析

1.燕麥成熟期各處理籽粒產(chǎn)量最高的是處理C(菌肥+50%化肥),平均4066.9千克/公頃;最低的是A(全量化肥,不用菌肥),平均3366.8千克/公頃。燕麥成熟期各處理產(chǎn)草量最高的是處理A(全用化肥),平均9000.5千克/公頃,最低的是處理C(菌肥+50%化肥),平均8433.8千克/公頃。

2.各生育期病害發(fā)生情況。燕麥分蘗期各個(gè)處理均未發(fā)生病害;燕麥抽穗開花期、灌漿期的病害主要是紅葉病和葉斑病,未發(fā)現(xiàn)其他病害,紅葉病發(fā)生情況:處理B(菌肥+75%化肥)最高,處理C(菌肥+50%化肥)最低;葉斑病發(fā)生情況:各個(gè)處理的發(fā)病情況差異不明顯。

3.試驗(yàn)結(jié)果表明,微生物肥源能夠部分替代化肥,不僅不會(huì)降低燕麥的生產(chǎn)性能,而且還具有一定的增產(chǎn)作用。