皿方罍的流傳追述及其價值

傅聚良

2014年6月28日,湖南廣播電視臺為皿方罍器身回歸舉行了隆重的身蓋合璧儀式,湖南省委書記、省人大常委會主任徐守盛,湖南省委副書記、省長杜家毫,國家文物局局長勵小捷三人親自為皿方罍身、蓋合一,分離了近百年的皿方罍器身與蓋又團聚一起。皿方罍的回歸,為海外文物回歸創立了新的模式。

相關情況

皿方罍,器為方形,有蓋。子母口,直頸,腹下收,圈足。器身一面正中上下排列犧首和獸首耳;一面有一犧首,左右兩面肩部各有一獸首銜環,器口內鑄銘文“皿乍父己尊彝”六字。有蓋,蓋呈四坡屋頂形,頂上有捉手,蓋內有銘文“皿而全作父己尊彝”八字。蓋身及其四角、器身四角及其中部均飾長條鉤戟形扉棱,細云雷紋為地,飾獸面紋和龍紋、鳥紋。器形高大,被稱為方罍之王,集立雕、浮雕、線雕于一身,是中國青銅文化鼎盛時期的代表作品。

皿方罍器身的犧首共有五個,形制上的差異為獠牙突出和不突出,還有是首下有紐銜環和不銜環,首下有紐的共三個,兩側的有紐銜環,正面下部的僅有紐,無紐的兩個則獠牙突出。這種差別既有功用上的差異,可能還有其他方面的差異。這種差異或許表明這是南方銅器的特點。

對于皿方罍的尺寸,已經發表過的蓋和器身的尺寸和重量,比較流行的是蓋高21.5厘米,器身高63.6厘米,另外還有其他的說法,不盡相同。蓋和器身合一之后,我們進行過測量,結果顯示,器身高62.4厘米,口長26.1厘米,寬21.6厘米,蓋高28.7厘米,通高88厘米;重51.5千克;容積為50.93升。我們的測量或許存在不精確的地方,但我們認為誤差不會太大。皿方罍的蓋和器身有銘文,但銘文的字數不同,蓋上有8字,器身只有6字。對于銘文的釋讀,目前存在著不同的認識,蓋上銘文原來釋皿“天”全,后來又識皿“而”全。蓋與器身的銘文對比,字體也有差別,比較明顯的是彝字,蓋上的“彝”字下面部分顯得短一些,而器身“彝”字的下部長一些。字數和字體的差異,應是鑄造方面的問題,蓋和器身是分開鑄造的,有可能是當時不同人書寫的結果,也有可能是同一人在不同地方書寫,而出現不同的字體結構。銘文方面的差異更值得我們加強對商代銅器銘文的關注。對于皿方罍的時代,從出土以來,學者們就有不同的看法,主要有商代晚期和西周時期的觀點。2015年4月,國家文物鑒定委員會五位專家對其進行鑒定,確認為商代晚期,并確認蓋與器身為一套。

對于皿方罍器身,目前究竟是出土一件還是兩件,值得關注。因為2012年9月由上海古籍出版社出版的吳鎮烽先生編著的《商周青銅器銘文暨圖像集成》,書中有兩件皿方罍器身,一件標明為河南出土,另一件為湖南出土,兩件的形制、紋飾和銘文一致,我們認為就是一件。書中標明為河南出土,我們查找了相關來源,1939年大業印刷局出版有孫海波著《河南吉金圖志賸稿》,首次將皿方罍器身的出土地點定為河南,至于為什么定在河南,無法找到依據。1978年臺灣國風出版社又出版了此書的大16開精裝燙金版,也是傳承有緒,所以出現了一件器物兩個出土地點的情況。

出土和流傳經歷

皿方罍的出土時間和地點,曾經多認為是1922年出土于漆家河,具體地點小詳。皿方罍器身回歸之前,湖南省博物館組織人員對其出土時間和地點進行了調查,查找了《桃源民國志》,也找到了1925年長沙《大公報》對此事的相關報導。《桃源民國志》記載是1919年出土,出土地點是水田鄉茅山峪村(其行政機構經多次變更,2011年以來的地名是架橋鎮棲風山村毛山峪組),發現人為艾心齋父子。經實地調查,具體出土地點為杉園山山坡,相距300米左右有艾清宴兄弟原來的住屋,這與長沙《大公報》1925年報導其出土地點在艾心齋的住宅旁是相符的。據當地老人講述,其發現過程是艾清宴之子在山坡上撿肥料,看到了露出地表的銅器,告訴其父后,艾清宴去山坡上挖出了皿方罍。

艾清宴當時并不知皿方罍的價值,一直保存于家中,直到1924年被益陽古董商石瑜璋看到器身,出重價購買。石瑜璋談好之后,雇當地人幫忙將器物扛走,器身和器蓋就這樣分開了。器蓋到新民學校,則是由于艾清宴之子艾心齋在新民學校肄業,艾清宴希望兒子繼續上學,提出以器蓋作學費,學校即派人到艾家搬取器蓋,在學校認出了銘文,確認為商代器物。器蓋就這樣到了新民學校校長鐘逢雨手中。

1925年6月11日,長沙《大公報》報導了鐘逢雨舉報益陽人石瑜璋買走皿方罍器身的事情,要求政府追查,此事引起了教育總長章士釗的注意。章士釗要求當時的湖南省省長進行追查,7月5日的長沙《大公報》報導了此事。政府確實進行了追查,長沙內務司發出了第二十三號訓令,要求益陽縣查辦此事,7月26日的長沙《大公報》報導益陽縣長回復了長沙內務司,因器物在長沙的楊克昌古玩店,無法查扣,只是要求石瑜璋五日內歸案,將器物繳呈。此事沒有下文。

皿方罍器蓋到周磐手中,應是鐘校長的舉報引起了政府的重視,也引起了周磐的注意,周磐以銀幣3000元強迫鐘校長將器蓋交給了自己。查《周磐自傳》(原件藏邵東縣檔案館)、《彭德懷自述》等,1925年4月至6月周磐駐軍于桃源漆家河,7月已經離開桃源到了澧縣。又考慮到鐘校長的舉報中沒有涉及周磐和器蓋,可能在舉報時器蓋還在鐘校長手中。周磐得到器蓋后離開了桃源,又秘不示人,所以保存到1952年才交給政府。1952年,湖南省人民政府副省長金明將皿方罍器蓋和材料交湖南省文物管理委員會保存,1956年省文管會與省博物館合并,器蓋和材料也移交給了湖南省博物館。

皿方罍器身則走出了國門。1928年法國學者喬治·蘇利耶德莫朗著有《中國藝術史》一書,書中有皿方罍照片,并介紹為包爾祿、姚叔來、盧芹齋等收藏。此書1931年在美國以英文出版。另外口本學者梅原末治1933年出版《支那古銅精華彝器部》著錄此器,稱巴黎盧氏藏。此兩書的照片并不一致,不存在直接使用或翻拍之類的事,或許說明1928年此器收藏在盧芹齋,也就是包爾祿、姚叔來、盧芹齋等三人手中。

20世紀四五十年代,此器為日本人淺野梅吉收藏。其了淺野剛為完成父親遺留的書稿,1961年出版《中國金石陶瓷圖鑒》,其中著錄有皿方罍,并介紹是1930年(日本昭和五年)以重價收購。

20世紀50年代,此器為日本收藏家新田棟一收藏。據新田棟一自述,于1950年見到此器,當時以重金購買,一直收藏到2001年美國紐約佳士得拍賣公司拍賣。

2001年,新田棟一家將皿方罍交美國佳士得拍賣,法國買家以924萬美元的高價拍得皿方罍器身。

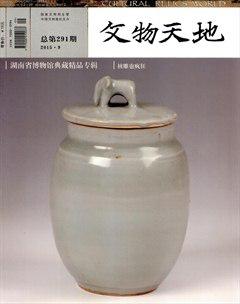

2014年,美國佳士得又一次進行拍賣。湖南省博物館得到信息后,即與佳士得拍賣公司洽談,在社會各界的共同努力下,皿方罍終于回到了它的家鄉,永久收藏于湖南省博物館。

鑄造工藝

皿方罍器形高大,紋飾精美,特別是方形器物,鑄造難度更大。此器鑄造得如此完美,其鑄造地點成為人們關注的又一個焦點。1939年孫海波著《河南吉金圖志賸稿》,將皿方罍器身的出土地點定為河南,可能認為如此精美和高大的器物,只有在鑄造工藝相當發達的殷墟等地才能出現,所以標明出土地點為河南。到了后來,陜西出土了皿氏銘文的銅器,又將此器物與陜兩寶雞地區聯系起來,認為可能是周人帶過來的。銅器鑄造地點的考察與確認,對于湖南商周青銅器的認識是一個很突出的問題,如湖南出土有銘文的銅器,大都被認為是商末周初商代貴族從北方帶過來的。隨著湖南地區的考古發現日益增多,以及皿方罍器身的回歸,在這里談一點對皿方罍鑄造地點的思考。

對于銅器的鑄造,鑄銅作坊是說明省產銅器的重要內容。湖南地區出土了一批商劇青銅器,而且具有明顯的地方特點,但目前沒有發現鑄銅遺跡,對于這批銅器的產地存在著不同的看法。有的認為部分是本地生產的,部分是中原地區帶來的。在原來僅發現銅器的情況下,大都采用這種說法,就是將與中原地區青銅器接近的一群銅器歸于外來,具有南方特點的鐃等器物則為本地鑄造,這種認識也與安陽等地鑄銅作坊發現的分類鑄造相符合。如果是這種情況,則南方與中原地區有著密切的聯系,但目前只看到中原的銅器在南方,南方的銅器卻沒有出現在中原,說明這種聯系是單向的。這種單向的聯系可能意味著中原與南方的聯系并不怎么密切,因為湖南地區目前所見的重要銅器大都出土于山坡河畔,可能是專供祭祀用的器物,不像中原地區的銅器一樣用于隨葬,用途上的差異說明中原與湖南地區的聯系并不緊密,所以將湖南出土的與中原類似的銅器都歸于中原地區生產可能并不合乎事實。

隨著湖南地區考古發現的增多,特別是寧鄉炭河旦城址的發現,城址內又出現宮殿式的大型建筑,將湖南商周青銅文化作為一個整體來思考已經擺在我們面前。我覺得湖南的這種情況,應當是有一群人,才建造了這樣一座城,鑄造了這樣一批銅器。反過來說,現在有這樣一座城,有這樣一批銅器,體現出有這樣一群人。至于這群人是本地的還是外來的,只有根據湖南青銅文化的特點,整體地向前追索,才能得到符合實際的認識。

如果這種認識無誤,湖南出土的銅器也應當是一個整體,這個整體當中,無論是中原特點的器物,還是本地特色的器物,都應當是在本地鑄造的。因為其中有銘文的器物,如“戈”族器物一早的在商代晚期,晚的到了西周時期,說明這批人曾經生活在南方地區。“戈”族人如此,其他族的人也與戈族人一樣可以在南方地區省息繁衍,他們族氏的器物出現在這里,應當就是在當地鑄造的。

湖南出土的銅器確實存在一些地方特點,如人面鼎、四羊方尊、豕尊、象尊等為湖南地區獨有的器物,還有寧鄉炭河里出土的瓿、平江出土的罍等,圓形器物的肩部出現四個犧首,再加上外部紋飾出、內部進的特點,構成了湖南地區商周銅器的特色。這些特色可能說明南力地區應當存在鑄銅作坊,至于目前沒有發現,雖然不能確定這些器物是湖南地區鑄造的,卻也不能肯定不是湖南地區鑄造的。

具體到皿方罍來說,從扉棱、犧首等方面看,和湖南出土的銅器也是一個整體。至于陜西寶雞等地出現皿族器物或與皿方罍相同或相似的器物,因為寶雞等地的器物均為西周時期,聯系到西周時期各類人員和工藝集中于此的情況,有可能是南向北傳。