談信息技術與小學科學實驗的有機融合

王俊卿

(息縣第一小學,河南 信陽 464300)

談信息技術與小學科學實驗的有機融合

王俊卿

(息縣第一小學,河南 信陽 464300)

本文主要探索利用信息技術輔助小學科學實驗,提升實驗效率,培養學生動手能力和創新能力的途徑。分別從利用相機記錄實驗,利用動畫模擬實驗,利用網絡拓展實驗等方面進行論述。

信息技術;小學科學;實驗

信息技術是涉及硬件、軟件及網絡的實用操作技術。今天,信息技術已經深入到了學科教學當中,在小學科學實驗中可以利用相機記錄實驗,利用動畫模擬實驗,利用網絡拓展實驗。信息技術在小學科學實驗中的運用,激發了學生的學習興趣,提升了學生的動手能力、想象力以及網絡搜索能力。信息技術的運用不僅節省了實驗時間、節約了實驗材料、發揮了實驗整體效能,而且大大提高了實驗課的趣味性、可視性和實效性。[1]

一、利用相機記錄實驗

小學科學中的一些實驗由于受自然條件的影響需要很長的實驗時間,無法在課堂中完成。對于這類實驗我們可以利用相機,記錄實驗的過程和實驗的現象,然后再回到課堂中研究。因此,我們在科學實驗中要用到相機,也可以是手機中的相機功能。這些設備比較普及,如果能在科學實驗中運用,可以促進實驗的開展,提升學習的效果。小學科學課中的種子發芽實驗和植物的種植實驗就可以利用相機的功能。

例如,種子發芽實驗,在課堂中,通常是進行種子發芽實驗是否需要水的對比實驗設計。種子發芽大致要經過一周左右的時間,因此在課堂中無法實現,教師只有在課堂中指導學生進行實驗設計,各小組學生寫出實驗的具體步驟,然后課后進行種子發芽實驗。這樣學生在課后實驗的過程中,就可以利用相機把每天種子發芽的情況拍攝下來作為實驗記錄,然后再到下次上課的時候進行展示與交流。教師把學生拍攝的圖片在電子白板上展示,讓學生觀察,然后說一說綠豆種子發芽的變化情況。圖1至圖4是某位學生拍攝的綠豆種子發芽的圖片。

圖1 第二天

圖2 第三天

圖3 第四天

學生用自己的語言描述了綠豆種子發芽的過程:第二天,種子外皮開始脫落,露出了一點小白芽;第三天,種子變胖,小芽長得更長了;第四天,水干了,有了一點點小黃葉,莖長高了;第五天,小黃葉舒張開,并變綠了,還長出了稀疏的小根須。學生同時也得出了綠豆種子發芽需要水的結論。

植物種植實驗也是一樣,植物要經歷種植種子、開花、結果、死亡的過程,經歷一年四季,這就需要學生長期進行觀察活動。對于這種實驗,我們也可以利用相機拍攝植物各個階段的形態,進行對比研究,從而明白植物也要經歷生老病死的過程這一客觀規律。

二、利用動畫模擬實驗

由于受時空的限制,有些實驗在小學科學課中無法進行。如小學科學課中的天體運動以及自然現象的形成,我們無法開展實驗進行探究,因此只能進行模擬實驗。我們可以利用計算機軟件把這些現象做成動畫,讓學生觀察,從而得知其中的原理。模擬實驗是科學實驗中的重要組成部分,能夠培養學生的想象力等。模擬實驗是在難以直接拿研究對象做實驗時,用模型來做實驗,即模仿實驗對象制作模型,或者模仿實驗的某些條件進行實驗。而動畫模擬是利用動畫展示抽象的原理和模型,模擬實驗的過程,具有直觀、形象的效果,便于理解抽象的知識和演示實驗現象,可以提升科學教學的實效,培養了學生科學素養。

圖4 第五天

首先,教師要有設計動畫的能力。教師要具備使用Flash、Photoshop等辦公軟件的能力,能夠根據實驗的需要,把實驗的內容和原理滲透到動畫中,把文字、圖片、影音等素材進行處理,以動態的形式進行呈現。例如,天體運動中,各個星球的運動軌跡,可以利用Flash制作太陽系部分天體的關系動畫:月球圍繞地球轉,地球圍繞太陽轉,月球和地球要顏色自然、大小合適,月球在公轉同時,自身要有旋轉,地球要有自轉,另外動畫中也要布置一些其他星球等,這樣才形象逼真,符合自然規律和常識。

其次,要合理指導學生觀察動畫模擬實驗。模擬實驗不是讓學生觀察一下就了事了,其關鍵目的是讓學生從實驗中了解模擬對象或現象的基本原理,從而加強對原型的認識,揭示事物的本質。在觀察的過程中,抓住指導學生學習的機會,那么教學效果就會提升。葉圣陶說過,教學不在于全盤傳授,而在于相機誘導。模擬實驗也是一樣,特別是用動畫模擬,學生是觀察實驗,缺乏動手操作的過程,教師應抓住時機,讓學生理解實驗的過程,對學生進行教育,這樣就能夠讓學生有效地獲取知識和技能,從而促進學生發展。

三、利用網絡拓展實驗

“小學科學教學的實驗教學是培養學生動手能力和實踐精神,引導學生學會動手,學會探究的重要手段和教學環節。”[2]當做科學實驗的時間有限或學生的知識建構無法解決問題時,我們可以把實驗放在課外,讓學生進行課外實驗,拓展教學內容,以此培養學生的探究能力和實踐能力。課堂是動態的,當學生在課堂中生成問題,問題與課堂教學有一定的關聯性,又受到時間或學生知識能力的限制難以在課內解決,教師要指導學生放在課外研究。在研究的過程中,對相關的問題要查閱資料,現在大部分家庭都能上網,學生可以利用網絡收集有關的材料,對材料進行甄別和篩選,從而獲取有用的信息,然后解決問題。

例如,在探索“馬鈴薯在液體中的沉浮”時,讓學生調制一杯能使馬鈴薯浮起來的溶液。老師調制了一杯,學生通過實驗也能調制一杯。老師給學生的材料有食鹽、白糖、味精、堿等,學生利用不同的材料也都調制出了能使馬鈴薯浮起來的溶液。有一位同學說:“老師,我認為你那杯溶液是食鹽溶液。”這時候老師引導說:“我這杯是食鹽溶液嗎?糖、味精、堿溶液能不能使馬鈴薯浮上水面呢?你有沒有辦法判斷這是哪一種溶液呢?”對這樣一個問題,老師讓學生進行小組討論。學生選擇了兩種方法,一種是繼續調制其他的溶液以觀察不同溶液的差別,另一種是加熱出物質的結晶體,進而判斷溶液中所溶解的物質。由于時間的限制,課堂上無法完成這些眾多的實驗。學生只要明白水中融入了一定量的物質,它的浮力就會發生改變,就達到了教學效果,而無須在課堂上研究水中究竟是什么物質。但是學生已經有了興趣研究這個問題,我們就把這個問題再交給學生,讓學生課外實驗。學生回家后按照課堂中的解題思路,查閱資料,然后找到實驗的方法,進行實驗驗證,并做好記錄,然后在下一節課進行展示交流,從而得出正確的結論。

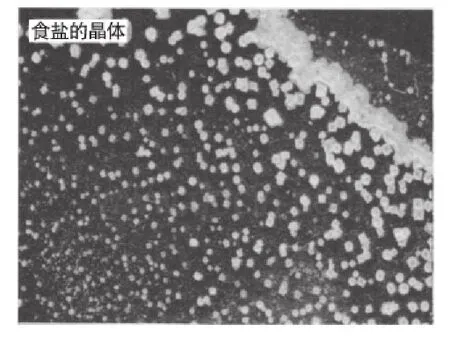

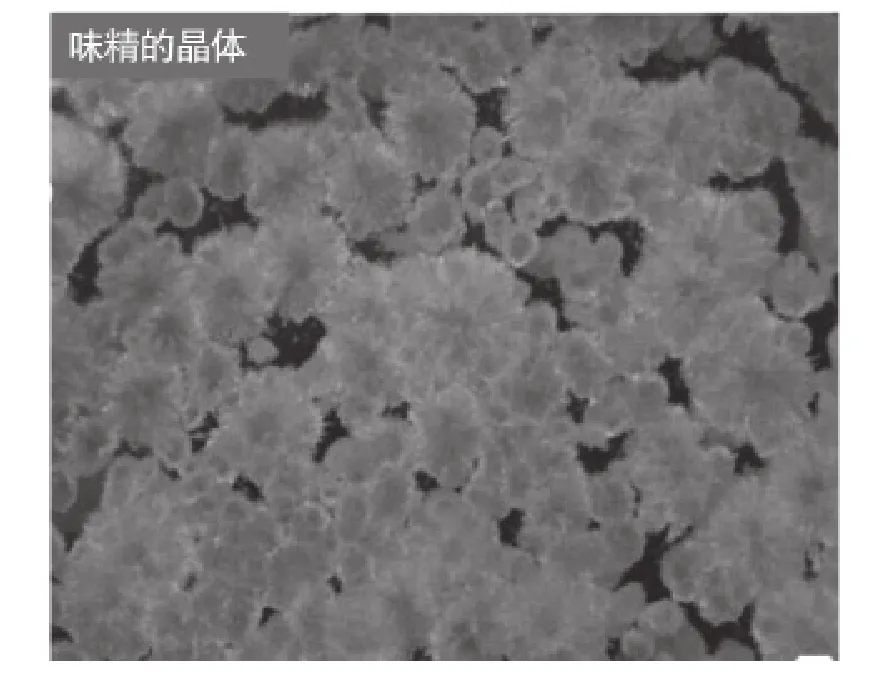

圖5

圖7

圖8

對于第一種方法,學生在課堂中已經能夠調制出其中一種溶液,另外的幾種,可以按照同樣的方法進行,沒有什么困難,但是還是不能判斷老師的那杯溶液是什么溶液,因為這四杯溶液都沒有顏色,但是又不能去品嘗,因而不能解決問題。這種方法讓學生做完,其目的是讓學生經歷探究的過程,探究不一定成功,但是一定要找到問題在哪兒,然后再尋找解決問題的方法,從而培養學生的探究精神。對于第二種方法,學生能夠通過加熱濃縮得到物質的結晶體,但是我們如何判斷這些結晶體是屬于哪一種物質呢?學生帶著這一問題,開始網上搜索,從而發現在放大鏡下觀看這些物質的晶體,它們的形狀不一樣。鹽,白色立方晶體或細小的晶體粉末;綿白糖,晶體細小均勻,顏色潔白,質地綿軟;味精,白色柱狀結晶體或結晶性粉末;堿,白色的花瓣形狀。接下來就要查閱這些晶體在放大鏡下的形狀圖片,從而對這些晶體的形狀加深認識。圖5至圖8,是學生在網上收集到的放大鏡下的晶體形狀圖片。有了這些信息和內容,接下來學生就可以進行實驗。第一步,調制溶液;第二步,加熱濃縮得到晶體;第三步,放在放大鏡下觀察并做好記錄。學生在課外通過網絡搜索解決問題的信息與材料,為學生進行科學實驗奠定了理論基礎,促進了科學實驗的開展,提升了學習效果。

總之,“多媒體信息技術在小學科學教學中的應用,有利于激發興趣,提高教學效率,促進學生的發展和能力的培養”[3]。信息技術在小學科學實驗中的運用起到了良好的作用,其關鍵還是運用的策略到位,其中涉及到了用的時間、用的方法。我們要根據教學內容和學生特點,把信息技術融入我們的教學機制中,讓信息技術與小學科學實驗深度融合,豐富課堂教學,激發學習興趣,激活學生潛能,提升學生能力,同時創新教學方法,從而開辟信息化教學的新局面。

[1]顧長明.多媒體技術在小學科學實驗中的運用與檢視[J].實驗教學與儀器,2010,(Z1):82-83.

[2]薛明星.小學科學教學中實驗的作用與操作指導[J].黑龍江教育(理論與實踐),2014,(12):50-51.

[3]徐景榮.多媒體信息技術在小學科學生命科學課中的運用[J].遼寧教育,2013,(01):51-52.

(責任編輯 孫震華)

On the Organic Integration of Information Technology and Primary School Science Experiment

WANG Junqing

(Xixian First Primary School,Xinyang,Henan,China 464300)

This paper mainly explores the use of information technology to assist the elementary school science experiments,enhance the experimental efficiency and cultivate students’ practical ability and innovation ability.This paper mainly expounds from the use of the camera to record the experiment,the use of animation to simulate experiment,and the use of network to expand experiment etc.

information technology;primary school science;experiment

G4

A

2096-0069(2016)02-0081-04

來稿日期:2015-08-04

本文系2015年河南省教育技術裝備和實踐教育研究課題“信息技術與小學科學實驗教學整合的實踐研究”(課題編號:PZS191)研究成果。

王俊卿(1982— ),男,河南息縣人,小學高級教師,主要研究方向為科學教育教學、教師教育研究。