新疆伽師地區古近系沉積環境分析

施龍青 王志偉 呂大煒 從培章 宋忠航 王澤利

摘 要:基于伽師銅輝銅礦的鉆井資料、大量現場實測剖面和采集樣品薄片資料粒度分析,利用沉積學、地層學等多門學科的綜合技術和方法分析伽師地區的沉積環境和沉積相。通過粒度分析發現,研究區古近系沉積環境主要為海濱相。在研究區古近系識別出扇三角洲相、臺地—潟湖相、潮坪相、辮狀河三角洲相平原相、辮狀河三角洲前緣相5種沉積相和多種沉積亞相。另外,研究區古近系總體經歷過5次海侵海退,而古近紀紫紅色沉積物、石膏層的出現表明了這個地區是干旱、炎熱的古氣候環境。研究發現,研究區銅礦體主要賦存在灰綠色細砂巖中,所以,通過分析其沉積環境來探討銅礦體的賦存規律。

關鍵詞:粒度分析;沉積環境;沉積相;沉積演化

中圖分類號:P586 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.03.005

近年來,在塔里木盆地西南緣古近系中發現了多個大型沉積型銅礦床,比如庫車地區滴水礦區、沙里拜銅礦區、花園銅礦點和沙哈爾銅礦等。已有部分學者研究發現,銅礦床的成因與其沉積環境有很大的關系。塔里木盆地伽師地區位于喀什東北部,這些年在該區發現了大型的砂巖型銅礦(伽師銅礦區),雖然已有人員對該礦區的砂巖沉積環境開展了部分研究,但是,對于砂巖的成因還有爭議。目前,已經發現對沉積型銅礦有利的沉積環境有河湖相環境、深湖相—三角洲相—河流沖刷多重沉積環境、湖相沉積環境等,它們大部分處于距離物源比較近的過渡環境范圍內。由此可以看出,該區基礎沉積環境有待進一步深入。為此,本文將伽師地區伽師銅輝礦區作為研究對象,通過對野外地質觀測、沉積相和沉積環境研究、對剖面樣品粒度的分析,闡明了伽師銅地區的地質特征,希望對以后該地區的研究和找礦工作有一定的指導意義。

1 區域地質背景

伽師地區位于塔里木盆地西北緣柯坪古生代前陸盆地西南處,北部以哈拉峻阿合奇斷裂為界,與南天山晚古生代陸緣盆地相鄰,是塔里木北緣的一個陸內海盆。礦區的區域構造位于以古生界為基底的中-新生界坳陷或斷陷盆地中。礦區所在的盆地北以哈拉峻-阿合奇斷裂為界,與南天山晚古生代陸源盆地相鄰,南到巴楚附近,與塔里木盆地相接。礦區所蘊含的礦帶位于塔里木板塊西北緣,北以庫爾勒深斷裂與南天山造山帶毗鄰,南和東部受環形斷裂所限,長約300 km,寬30~75 km,面積約為15 000 km2。成礦帶的礦產以沉積型為主,自震旦紀至石炭紀基本為穩定性連續沉積,為銅礦的形成提供了良好大地構造環境。本文將研究區的古近紀地層分為兩段,上段多厚約46 m,以含凝灰質礫石、灰白色中砂巖、泥巖、灰巖和石膏為主;下段多厚約47 m,以紅色礫巖、含礫粗砂巖、中砂巖、細砂巖、粉砂巖和泥巖為主。

2 沉積相分析

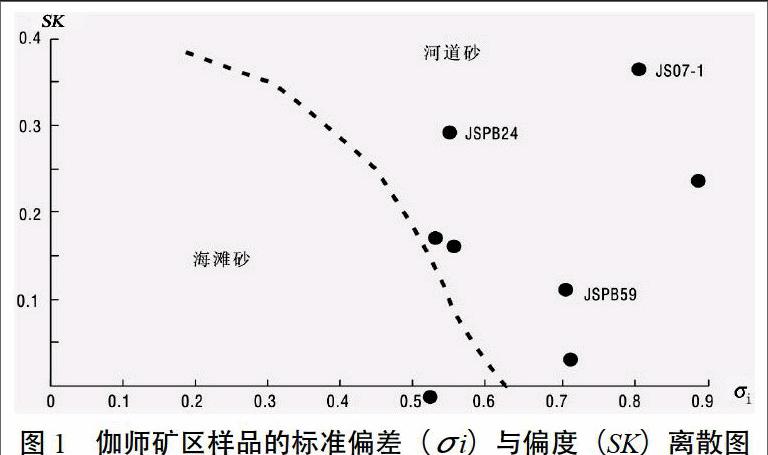

本文主要采用粒度分析法來推測研究區的沉積環境。通過對采集研究區各地層樣品的粒度分析,將JSPB59、JS07-1、JSPB24作為研究對象,從Friedman在1979年劃定的海灘砂與河道砂的離散界線中可以看出,它們都在河道砂范圍內。JSPB59、JSPB24靠近河道砂與海灘砂界限,所以,符合濱海相砂巖的特征。伽師礦區樣品的標準偏差(σi)與偏度(SK)離散情況如圖1所示。

JSPB59粒度分析結果表明,當σi=0.673(在0.50~0.70)時,分選性較好。由圖2a可知,概率累計曲線以滾動次總體、跳躍次總體為主,其含量分別在40%,60%左右,懸浮次較少。這一情況反映了當時水動力條件劇烈。當峰態量度KG=1.89時,頻率曲線形態為含尾部的尖(窄)峰分布,偏度SK=0.224,峰態很窄,正偏為主,粒度下粗上細,代表扇三角洲沉積環境。

JS07-1粒度分析結果表明,當σi=0.673(在0.70~1)時,分選性中等。由圖2b可知,概率累計曲線為二段線,以跳躍次總體為主,含量大約為80%.這一情況反映了當時水動力條件是比較劇烈的。當峰態量度KG=1.17時,峰態窄,偏度SK=0.22,峰態中等,正偏為主,粒度下粗上細。

JSPB24粒度分析結果表明,當σi=0.484(在0.35~0.50)時,分選性好。由圖2c可知,概率累計曲線為二段線,以跳躍次總體為主,含量大約為70%.這一情況反映了當時水動力條件比較劇烈。當峰態量度KG=1.05時,峰態中等,偏度SK=0.146,正偏為主,細、中粒為主。

在粒度特征分析的基礎上,運用粒度分析法可得出3種類型的概率累積曲線:①以JSPB59為例,即由滾動組分和跳躍組分組成的多段式。它具有明顯的雙次跳躍總體,以滾動搬運組分為主,而且懸浮搬運組分所占比例極少,粒級差別大。水動力條件較強代表扇三角洲環境。②以JS07-1為例,即由跳躍組分和懸浮組分組成的兩段式。它具有明顯的雙跳躍總體,懸浮組分在曲線圖中占有一定的比例,而且越往上層,懸浮組分所占比例越大,滾動搬運組分占得比例基本為0.水動力條件比較弱代表辮狀河三角洲平原沉積環境。③以JSPB24為例,由跳躍組分和懸浮組分組成的兩段式。懸浮組分占的比例繼續增大是水動力條件繼續減弱造成的,它代表辮狀河三角洲前緣的沉積環境。

3 沉積環境演化

研究區古近系早期南天山向南強烈擠壓,強烈的抬升和沉降形成扇三角洲沉積環境,沉積物厚度在0.5~2.6 m。古特提斯海水繼晚白堊世的入侵和退縮后進入了研究區。隨著海平面的上升,伽師地區被覆蓋在海平面之下,形成了臺地、潟湖環境,相對來說,海平面自東向西逐漸變淺。此時,該地受海水的影響比較小,生物發育,形成了碳酸鹽巖。同時,伽師地區相對海平面位置達到最大。當海平面開始下降時,研究區環境逐漸變為潮坪環境。在此沉積環境中,海平面波動下降,環境從潮上帶逐漸變為潮間帶,形成了膏巖與碎屑巖沉積。漸新世開始,海水逐漸退去,形

成了辮狀河三角洲平原沉積,由原來碳酸鹽膏巖沉積轉變為碎屑巖沉積,以礫巖、含礫砂巖和砂巖為主。當海平面緩慢上升時,研究區形成了辮狀河三角洲前緣環境。這時,該地區受海水的影響較少,普遍發育水平層理和小型交錯層理。在此過程中,傾向較小則說明到時沉積基準面平緩。隨后研究區海平面波動下降上升,形成了以辮狀河三角洲平原為主的沉積環境。

4 結論

通過對樣品粒度分析可知,伽師地區古近系沉積環境多為海濱相。至此,可以將沉積相劃分為底部含凝灰質礫巖、紅色泥巖和灰白色中砂巖的扇三角洲相沉積,灰巖、砂巖層為主的臺地、潟湖相沉積,石膏-泥巖為主的潮坪相沉積,礫巖和下部砂巖層為主的辮狀河三角洲平原相沉積,細砂巖、泥巖互層和粉砂巖為主的辮狀河三角洲前緣相沉積。在相關研究中發現,銅礦體賦予的灰綠色細砂巖主要發育在辮狀河三角洲沉積序列中,而且辮狀河三角洲沉積環境有利于銅礦體的賦存。

參考文獻

[1]馬慧,趙娟.西南天山砂巖型銅礦地質特征及成因分析[J].西部探礦工程,2011,23(2):160-164.

[2]張江.新疆伽師銅礦床地質特征及成因模式[J].地質找礦論叢,2011,26(4):373-377.

[3]李增學.巖相古地理[M].北京:地質出版社,2010:48-54.

[4]劉辰生,郭建華.塔里木盆地侏羅系層序地層特征[J].地質科技情報,2011,30(5):5-11.

[5]白洪海,石玉君.西南天山砂巖型銅礦地質特征及成因分析[J].新疆有色金屬,2008,31(4):14-18.

〔編輯:白潔〕