春節環城賽一路跑來

汪大昭

新體育雜志社與人民日報、光明日報、工人日報、中國青年報、北京日報、北京青年報等首都新聞單位60年前創辦了北京市春節環城賽跑。一個甲子的歲月過去,數十萬人次的長跑大軍踏著北京經濟建設和社會發展之路,展示著自己的強健體魄和運動熱情,踩下了深深的足跡。

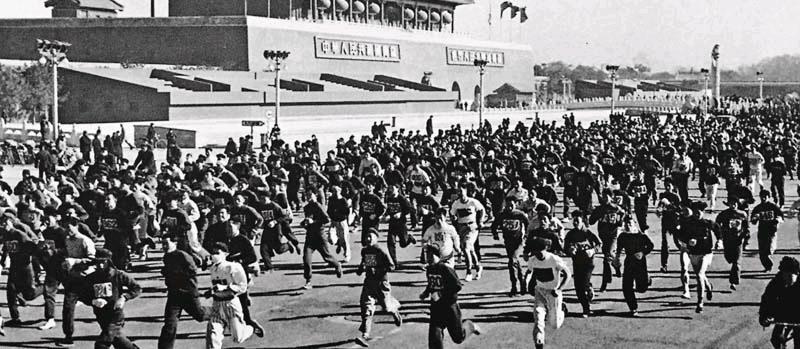

首屆環城賽于1956年2月15日(正月初四)舉行,1450人報名參賽,1447人跑完全程。北京日報和北京青年報刊登了獲得前50名的名單,連蘇聯的體育畫報都報道了這項規模最大的群眾性長跑比賽。此后,春節環城賽固定在每年正月初三清晨從天安門廣場起跑,沿一環路上的西單、平安里、張自忠路、東單跑回天安門,全程13300米。雖然天氣比現在冷得多,甚至趕上大雪,但沿途駐足觀戰的市民十分踴躍,有吶喊加油的,有搜尋熟人的,小孩子騎在家長肩上大呼小叫,好不熱鬧。后來,主辦單位逐漸增加到13家新聞機構,1972年改由北京市體委主辦。由于非體育原因,環城賽兩度被中斷,至1989年改為春季長跑節前,共舉辦了25屆。

2016年2月13日,又到了猴年春節,北京市體育總會等舉辦公園半程馬拉松賽。人們頂著寒風在國安第一城跑起來,以紀念春節環城賽60周年。

參加活動的跑友中,有幾位老人真正稱得上資深。他們是歷年春節環城賽的參加者,是首都體育文化的見證人,幾十年不輟鍛煉和參賽,保持著健康的體質和心態。2004年,他們合計著成立了春節環城賽跑俱樂部,為的是能湊在一起敘敘舊,交流強身健體的心得。

首屆環城賽,23歲的541廠工人趙亮獲得第十三名,次年比賽提升到第五名。如今他已82歲,身子精瘦,讓人看了就擔心他的健康。然而,老人說自己每天堅持徒步鍛煉一兩個小時,長走或慢跑10公里是常事。

看到那么多年輕人參與長跑活動,老人們很興奮。1964年環城賽亞軍常瑞田認為,現在各地舉辦了很多馬拉松比賽,參賽者熱情很高,主辦者缺乏經驗,北京、上海等地的馬拉松比賽,人多得報不上名,甚至要搖號,給賽事組織帶來很大麻煩。其實,全程馬拉松不一定適合廣大人群。過去一聽馬拉松,難免有畏懼,距離太長了。當年環城賽只有13000米,每屆比賽總會有人無法堅持下來,說明長跑一定要量力而行。青少年一次跑個三五千米,也是很好的鍛煉,不必動不動就要來個全馬。

1956年首屆環城賽,28歲的長辛店機車車輛修理廠技校教師張威獲得冠軍,成績為46分34秒6,這條比賽線路最后一次采用是1981年,冠軍王璟把成績提高到40分23秒6。25年間的進步很大,按首屆冠軍的水平,只能淹沒在浩浩人海之中。

當年環城賽的積極參與者主要是青年工人和學生。北京四中三好學生蓬鐵權獲得首屆環城賽第五名,后來考入清華大學,畢業后成長為大型國企的廠長。第二屆環城賽前三名都是高校在校生。1959年第一屆全運會,北京還沒有專業隊,到1965年第二屆全運會時,北京田徑隊半數選手是學生。環城賽成為專業運動隊選拔隊員重要的人才資源。連續獲得兩屆亞軍、三屆冠軍的北京電子管廠磨工張芳祿進入北京隊后,還參加過國際比賽。

1977年環城賽,鐵道部一名普通干部李戰哲獲得了第七名。如今,已經62歲的李戰哲在老跑友中只能算是小字輩。2015年10月12日,他以3小時48分的成績完成芝加哥馬拉松,實現了自己的世界馬拉松六大滿貫。李戰哲說,國外的馬拉松比賽是一種社會文化活動,參賽的感覺與在國內比賽時很不一樣。路邊沒有多少人維持秩序,觀眾非常踴躍,是帶著敬佩之情來加油的,凡是跑馬拉松的人都被他們視為英雄。其實,在那里跑馬拉松同樣很累,但路邊始終有加油的喊聲陪伴,人就不覺得累,自信心大增。不光是跑在前面的強者,這條長長的隊伍中每一個人都會得到關注和支持,比賽后組委會給每名參賽者掛上一枚紀念章,不會有“自己去那邊拿吧”之類聽著別扭的命令。

說到現在各地舉辦的長跑比賽,李戰哲認為應當注意打造馬拉松文化,而不是簡單分出名次。

參加春節環城賽與逛廠甸一樣,是北京年節文化的傳統方式。隨著城市發展,簡單復制已不可能,但過來人都相信,作為都市生活一景,大眾長跑活動會越來越多姿多彩。