升官與做事

武際可

中國人的文化,自古就很在乎當官,這就是官本位。一個人從念書開始,就知道“學而優(yōu)則仕”。中了秀才,就說從此走上了“仕途”,也就是啟動了“升官圖”。

1916年,蔡元培到北京大學當校長,他一到任就看出了北大學生存在的問題。他說:“北京大學的學生,是從京師大學堂“老爺”式學生嬗繼下來(初辦時所收學生,都是京官,所以學生都被稱為“老爺”,而監(jiān)督及教員都被稱為中堂或大人)。他們的目的不但在畢業(yè),而尤注重在畢業(yè)以后的出路。所以專門研究學術(shù)的教員,他們不見得歡迎;要是點名時認真一點,考試時嚴格一點,他們就借個話頭反對他,雖罷課也在所不惜。若是一位在政府有地位的人來兼課,雖時時請假,他們還是歡迎得很,因為畢業(yè)后可以有闊老師做靠山。這種科舉時代遺留下來的劣根性,是于求學上很有妨礙的。所以我到校后第一次演說,就說明‘大學學生,當以研究學術(shù)為天職,不當以大學為升官發(fā)財之階梯。”蔡元培向?qū)W生提出了一個問題:是要升官還是要做事?這個問題直到今天,仍有意義。

升官與做事,是兩種不同的境界。兩相比較,還是做事比較難。要做出能夠讓人記住的有益的事就更難。做官就容易多了,幾千年來不知產(chǎn)生了多少尸位素餐的高官。清末位極人臣的李鴻章說過:“世界上最容易的事,莫過于做官。一個人如果連官都做不好,那就什么事也做不成。”

幾千年來,中國人為什么那么迷戀升官呢?一是如李鴻章說,做官比做任何事都容易。做官的只要把上邊應(yīng)付好了,就會一路順風,既沒有責任也沒有風險;二是做官有特權(quán),官越大權(quán)越大,有權(quán)便有勢,一呼百應(yīng)。又容易做又有權(quán),所以歷代對當官趨之若鶩。

當然了,并不是所有的人只想當官不想做事,也的確有不少人是為了要做事才去當官的。這其實是體制上的問題。一個人只要有能力并且真有做事情的愿望,不論是當官還是不當官,應(yīng)當是平等的,而且,對當官的應(yīng)當有更嚴的約束和問責。只有這樣,我們的社會才會更加繁榮。

【原載2015年第12期《金融博覽》】

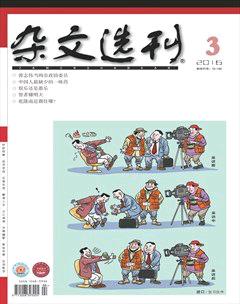

題圖 / 官本位 / 佚 名