一位老黨員的兵工情結—— 記國內靜電安全技術知名專家、晉東公司研究員級高級工程師王萬祿

■ 楊虎林

?

一位老黨員的兵工情結—— 記國內靜電安全技術知名專家、晉東公司研究員級高級工程師王萬祿

■ 楊虎林

十多年來,王萬祿先后參與36名碩士、28名博士研究生的指導。作為一位兒孫滿堂的年長尊者,年已古稀,還承擔多項國標和國軍標的起草、修訂任務和研究生的培養工作,常年奔波在外,失落了多少人倫之樂,錯過了多少良辰美景。當問起他成功的秘訣時,他說:“我身為兵工人,又培育了新一代兵工人,我感到很自豪;如果一定要秘訣的話,那就是傳承著對兵工的摯愛和對事業的執著追求。”

王萬祿,男,現年75歲,1960 年7月入黨,大學畢業后原本在中國科學院山西省科學分院工作,后主動要求調入國營第一○四廠(特種能源集團晉東公司)投身兵器事業。上世紀70年代王老參加工廠廠史編撰工作,查閱了許多歷史資料,走訪了一些健在的老兵工、革命前輩,深受那些為抗日戰爭勝利、為人民解放而奮不顧身、勇于犧牲精神的教育和感染,更加堅定了王老愛國、愛黨、愛兵工的信念。通過實地調查,他對晉冀豫老區兵工廠有著較深入的了解,更是晉東廠史的活化石。與王老交談,話題大多是晉東公司 前身“柳溝”鐵廠等50多個老區兵工廠在戰火中輾轉、在馬背上分離合并的故事。每次長談,聽者無不喟嘆噓唏不止。王老的書桌上,擺放的《把一切獻給黨》、《生產線上的英雄——軍工奇人劉貴福》等書籍不知翻了多少遍,對老兵工廠的情結可見一斑。

于是我想,王老之所以在平凡的崗位上有著不凡的建樹,源于他對兵器事業的摯愛,源于他的兵工情結。

心系裝備 奉獻兵工

王老是研究員級高級工程師,研究生導師,1993被評為對國家有突出貢獻科技人員,享受國務院特殊津貼,1999年、2001年兩度參加中國工程院院士遴選;曾長期擔任中國物理學會靜電專業委員會委員、中國電子學會靜電裝備學會技術委員會委員、總裝備司令部聘請的軍隊院校“三重建設”評審專家,國家科技部“十一五”期間國家科技獎勵評審專家。

2006年66歲的他退休后,外單位以年薪十幾萬、二十幾萬元聘請他都不去,卻要接受本公司工資微薄的返聘。這是為什么?他的回答很樸實:“我熱愛兵工,對晉東公司有感情,要為摯愛的兵器事業奉獻我的余熱。”

王老年輕的時候,經常聽老兵工師傅們說起抗日戰爭時期兵工廠的事情。制造手榴彈時沒有雷管,就冒著生命危險到白區買;沒有火藥,就用木炭、硫磺和硝酸制造土火藥。沒有彈簧,他們就把從敵人手中繳獲的裝備上彈簧拆下重新加工。沒有專門的測量儀器,就用牙齒咬,用耳朵聽,用磨擦看。敵人扔下未爆炸的炸彈是兵工廠的寶貝,工人們冒著生命危險挖出里面的炸藥,重新制造使用。由于條件所限保護措施不好,有的工人受輕傷,卻仍然繼續工作。其中印象最深的,是前線指戰員“急需彈藥”、“急需補給”、“彈藥拼光戰士犧牲”的悲壯故事。戰斗激烈時一會兒功夫就把手頭的彈藥打光了,彈藥補給靠人爬下背著一箱箱的送進戰壕,有時敵人陣地在制高點上,輸送難度大,造成的傷亡也很大,送彈藥犧牲的兵工們比在戰壕里犧牲的戰士還多。此外,當時部隊使用的武器彈藥來源不同,型號太雜,機槍、步槍百十種型號,很多槍的子彈不能通用;經常出現有這型槍而沒這型子彈、有這型子彈卻沒這型槍的情況,造成武器彈藥保障難度非常大。在這樣的情況下,老一輩晉東兵工人積極響應黨中央、毛主席的號召,響亮地提出“工廠是戰場、機器是武器,多生產一枚手榴彈,多打死一個日本鬼子”的口號,晝夜生產,彈藥源源不斷地運輸到抗日前線戰士的手中。

“由于陽泉地區特殊的鐵質和加工環境,我們廠生產的手榴彈實戰性好,炸開后彈片多,威力大,對敵人殺傷率高,很受戰士好評。”師傅們常自豪地說。

“發明先進武器保家衛國!”這是他的夢想,在成長的過程中一步步變成現實。

有人問他,放棄了省科學院優厚的工作條件待遇,進入相對艱苦的兵工企業,后悔過嗎?

他說,我的心在國防,奉獻兵器,我無怨無悔!

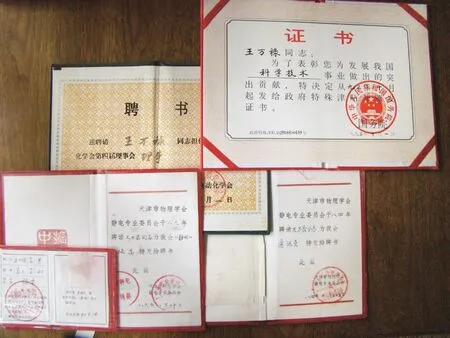

王高工獲獎證書

勇于擔當 默默耕耘

上世紀80年代以來,許多知識分子下海經商、追求奢華夢想,物欲橫流,人心浮躁,而王萬祿依然固守著自己心靈里那片“兵工凈土”,用盡畢生的心血默默耕耘,筆者不禁想問,值得嗎?

王老看來,自己工作50多年的艱辛歷程,先后圓滿完成上級下達的十余項重點科研任務,其中印象較深刻的是兩件事,一是上世紀80年代他帶領的團隊不畏艱險、勇于擔當、協同攻關,較好地解決了火化工產品,特別是藥劑生產、運輸、儲存環節的靜電安全難題,研究成果得到國內專家的肯定和好評,為許多同類企業所應用。二是在上世紀末期研制成功了可熱封、柔韌性、防靜電、防射頻、防水蒸氣滲透的軍用包裝材料,為軍用包裝提供了全面可靠的防護功能。

上世紀80年代,晉東公司的黑火藥產品曾因安全問題長時間停產,影響著國內配套的軍品生產和外貿任務的完成。在原第五機械工業部領導的大力支持下,王老不畏艱難險阻,冒著很大安全風險,帶頭開展“黑火藥生產防靜電危害研究”。他們深入生產一線,與工人師傅們一起勞動的同時認真深入地觀察分析,在不同環境及狀態下對不同的工藝加工過程的靜電起電情況進行反復測試,并在試驗室進行試驗,測量計算出黑火藥最小點火能數據;測量了不同粒度黑火藥在不同濕度的含水量及對應的靜電參數,如體電阻率、靜電起電量、電荷密度等關鍵數據。通過對大量測試數據的研究分析,形成了對黑火藥生產靜電安全性的科學評估;在此基礎上,制定了科學的解決方案措施,并在實施過程中反復進行現場測試驗證。經過不到兩年的研究論證,該課題就較好地解決了黑火藥生產事故頻發的行業性、世界性難題。研究成果為國內許多軍工、化工企業所應用,并于1984年獲兵器工業部科技進步成果二等獎。技術措施實施后40多年的黑火藥生產實踐證明,王高工研究的靜電防控措施科學可靠,效果明顯。

上世紀90年代末期,隨著科學技術的飛速發展,生產的高效率和自動化程度的提高,電子信息和大功率高頻電子設備的廣泛采用,電磁環境效應越來越惡化,對靜電以及電磁輻射敏感的軍工產品的安全性、可靠性造成了嚴重威脅。王高工敏銳地意識到了這一點。他在深入分析了有關燃爆事故電磁損傷案例的基礎上,經過走訪部隊,調查論證,制定研究方案。在當時一無相關技術資料,二無試驗設備,三無測試手段的情況下,王老沒有絲毫懈怠,而是帶著設計方案到處找廠家、找設備,自己親自動手試制。一次在對某種材料進行改性研究試驗中,填加材料中的粉塵落到王高工身體皮膚上,和汗水和在一起產生過敏反應,他渾身起了許多水泡疼痛難忍,但他還是硬著頭皮挺了下來,帶病堅持工作。令在場的廠家人員無不動容,不禁感慨道,兵工人好樣的!王老就是憑著這種認準了就干,干就要干出樣子的盡頭,攻克了一道道技術難關,最終研制成功軍用可熱封、柔韌性、防靜電、防射頻、防水蒸汽滲透阻隔包裝材料。該包裝材料既便于反復開啟進行勤務處理,又能發揮其可靠的防護功能,在武器裝備包裝防護領域得到廣泛應用,深受部隊官兵親睞。該產品獲國防發明專利,并于2003年獲國防科工委科技進步二等獎;解決我海軍部隊彈藥長貯防護研究項目獲2003年全軍科技進步一等獎;應用于某彈藥的系列包裝防護研究于2008年獲國防科工委科技進步二等獎。以同類技術開發的防靜電阻隔材料用于電子產品包裝,于1999年獲國家級重點新產品獎,2000年被國防科工委確立為推廣應用研究項目之一,2002年獲山西省科技進步二等獎。

在50多年的科研工作中,王老先后承擔了國家、軍隊、省部級以上35項科研課題,全部通過省部級以上技術鑒定,并應用于生產,取得顯著的經濟效益和較好的社會效益;先后獲3項國防發明專利,13項省部級以上科技進步獎。

辛勤育人 碩果累累

作為高級科研人員,王老深知,軍品科研就是特殊的戰場,武器裝備的質量可靠性關乎戰士生命、戰爭勝負,容不得半點“馬虎”、“大概”、“差不多”。他經常帶領年輕科研人員深入軍品生產一線,悉心聽取員工意見建議,重點檢查可靠性保障技術措施的落實情況,并現場解決問題。他事無巨細,嚴慎細實,決不放過任何技術紕漏。他經常對科技人員說,寧可事前流汗千萬,決不事后流血一點。他推崇學習借鑒,但不盲目輕信;每一個數據,都要不厭其煩地試驗、驗證。他思維嚴謹,又極具創新性;既能吸收、消化成熟技術,又能不斷創新。幾十年來,王老奠定了公司在靜電安全領域和軍用特種包裝的技術優勢,所研制產品的綜合性能達到國內先進水平,有的產品還達到國際先進水平。

在學術方面,他先后在國內外專業學術期刊上發表學術文50多篇;在國際會議上發表英文版學術論文10多篇,并被世界各大文獻庫收藏。他的學術專著《靜電危害及防護》、《兵工企業安全系統工程》分別于1992、1993年由中國兵器工業出版社出版發行。他本人先后被評為陽泉市勞動模范;兩次榮獲山西省“五一”勞動獎章,兩次榮獲山西省優秀科技工作者稱號;2003年國家國防科工委授予他“全國國防工業勞動模范”稱號;多次參加全國性會議,曾受到黨和國家領導人的親切接見。

由于他的學識和科技成果卓著,在國內有著一定影響力,一些地方院校和軍隊高等院校特邀他擔任研究生導師。十多年來,他先后參與36名碩士、28名博士研究生的指導。作為一位兒孫滿堂的年長尊者,年已古稀,還承擔多項國標和國軍標的起草、修訂任務和研究生的培養工作,常年奔波在外,失落了多少人倫之樂,錯過了多少良辰美景。當問起他成功的秘訣時,他說:“我身為兵工人,又培育了新一代兵工人,我感到很自豪;如果一定要秘訣的話,那就是傳承著對兵工的摯愛和對事業的執著追求。”

(作者單位:特能集團晉東公司)