西部地區(qū)農(nóng)村居民幸福感影響因素分析——基于貴州、重慶和甘肅三省市調(diào)查數(shù)據(jù)的實證研究

曹大宇

(江西農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院 江西南昌 330045)

?

西部地區(qū)農(nóng)村居民幸福感影響因素分析——基于貴州、重慶和甘肅三省市調(diào)查數(shù)據(jù)的實證研究

曹大宇

(江西農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院江西南昌330045)

摘要:文章基于西部三省市農(nóng)村居民的調(diào)查數(shù)據(jù),從個體因素、經(jīng)濟因素、環(huán)境因素和社會因素四個方面對西部地區(qū)農(nóng)村居民幸福感的影響因素進行了實證分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn),年齡、相對收入、飲用水水質(zhì)、離鄉(xiāng)鎮(zhèn)距離、水污染狀況、社會公平、社會安全、社會風氣等因素對樣本居民幸福感具有顯著的影響。這表明除了經(jīng)濟因素之外,環(huán)境因素和社會因素也是影響西部地區(qū)居民幸福感的重要因素。

關(guān)鍵詞:西部地區(qū);農(nóng)村居民;幸福感

隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提高,居民幸福感的問題受到越來越多的關(guān)注。學術(shù)界從各個方面不斷擴展對我國居民幸福感的研究,一些地方政府也開始有意識地將提升人民幸福水平作為施政的重要目標。然而,目前有關(guān)各界對幸福感的關(guān)注主要集中于城市居民。2007年,《瞭望東方周刊》與芝加哥大學奚愷元教授聯(lián)合發(fā)布了中國城市幸福感調(diào)查報告,此后每年都舉辦“中國最具幸福感城市”調(diào)查推選活動,引起中國社會各界的廣泛關(guān)注。雖然有關(guān)幸福城市的排名常常引起人們的爭議,但是畢竟把人們的注意力吸引到城市居民的幸福感問題上。相比之下,作為我國社會重要組成部分的農(nóng)村居民的幸福感則沒有受到足夠的重視。相比東部和中部的農(nóng)村居民,西部地區(qū)農(nóng)村居民的幸福感問題受到的關(guān)注更少。本文利用西部地區(qū)三個省(市)的調(diào)查數(shù)據(jù)進行實證分析,目的在于通過對西部地區(qū)農(nóng)村居民幸福感的影響因素進行分析,為制定相關(guān)政策以提升西部地區(qū)農(nóng)村居民的幸福感提供理論參考。

一、文獻回顧

近年來國內(nèi)經(jīng)濟學者對幸福感的研究呈不斷增長的趨勢。目前大部分的研究主要集中于探討收入與幸福感之間的關(guān)系。田國強、楊立巖(2006)[1]在國內(nèi)較早對幸福感的影響因素進行規(guī)范的理論及實證分析,他們通過構(gòu)建一個規(guī)范的經(jīng)濟學理論模型論證了現(xiàn)實收入與臨界收入水平之間的關(guān)系對幸福感具有決定性的作用。羅楚亮(2009)[2]討論了絕對收入與相對收入在主觀幸福感決定中的作用。雖然有關(guān)農(nóng)村居民幸福感的研究也在逐漸增多,但是許多研究并不是專門針對農(nóng)村居民展開的,而主要探討我國城鄉(xiāng)分割的背景下農(nóng)村居民幸福感與城鎮(zhèn)居民幸福感的差異性。羅楚亮(2006)[3]對我國的城鄉(xiāng)分割和就業(yè)狀況與居民主觀幸福感的關(guān)系進行了實證研究,發(fā)現(xiàn)我國農(nóng)村居民的主觀幸福感高于城鎮(zhèn)居民,其原因主要在于城鄉(xiāng)分割導(dǎo)致了城鄉(xiāng)居民在預(yù)期的滿足程度、收入變化預(yù)期、對生活狀態(tài)改善的評價等方面存在差異。何立新、潘春陽(2011)[4]的研究也考慮了城鄉(xiāng)分割的背景,發(fā)現(xiàn)機會不均對城鄉(xiāng)居民幸福感存在普遍的負面影響,但是對農(nóng)村居民幸福感的損害更為嚴重。專門針對農(nóng)村居民幸福感的研究主要是以特定地區(qū)的農(nóng)村居民或者農(nóng)村居民中的特定群體為研究對象。彭代彥、吳寶新(2008)[5]以湖北和湖南的部分農(nóng)村為例研究了農(nóng)村內(nèi)部居民收入差距對生活滿意度的影響,發(fā)現(xiàn)村莊內(nèi)部的農(nóng)業(yè)收入差距對農(nóng)村居民的生活滿意度有負面影響,但是非農(nóng)收入差距并沒有這種影響。李想等(2009)[6]以北京、遼寧和河北三省市調(diào)查所獲得的農(nóng)戶樣本為例分析了不同的經(jīng)濟發(fā)展水平地區(qū)農(nóng)村居民生活幸福感的影響因素。吳麗等(2009)[7]以杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的失地農(nóng)民為對象研究了社會資本對失地農(nóng)民的健康及幸福感水平的影響。隋華杰、冷皓凡(2011)[8]以南昌市周邊農(nóng)村的失地農(nóng)民與非失地農(nóng)民為研究對象,比較了失地農(nóng)民與一般農(nóng)民主觀幸福感的狀況,發(fā)現(xiàn)失地農(nóng)民的主觀幸福感分數(shù)明顯低于一般的非失地農(nóng)民。楊人平、康小蘭(2011)[9]以江西省的樣本為例對農(nóng)村老年人主觀幸福感的因素進行了研究。

從現(xiàn)有的文獻來看,目前以西部地區(qū)農(nóng)村居民為對象的幸福感研究還非常少。由于我國仍然存在較大的地區(qū)差異,以東部或中部農(nóng)村居民為對象進行的研究結(jié)論并不一定適用于西部地區(qū),因此有必要專門以西部地區(qū)農(nóng)村居民為研究對象進行研究。

二、幸福感的影響因素:理論框架

本文實證研究是建立在相關(guān)的理論基礎(chǔ)之上的,因此在進行實證分析之前有必要對相關(guān)的研究進行梳理,從而建立分析的理論框架。根據(jù)現(xiàn)有的研究,居民幸福感的影響因素主要有以下幾方面:

(一)個體因素

個體因素既包括個體的性別、年齡等人口學特征,也包括個體的健康狀況、受教育程度、婚姻狀況等特征。個體的人口學特征,例如性別和年齡與個體的幸福感之間具有顯著的相關(guān)關(guān)系,不過不同的研究得到的結(jié)論還有很大差別,目前對于到底是男性的幸福感更強還是女性的幸福感更強,到底是年輕人更幸福還是老年人更幸福等問題還沒有定論。個體的健康狀況與幸福感的關(guān)系在大部分研究中的結(jié)論比較一致,即健康狀況越好,幸福感越強。婚姻狀況與個體幸福感的關(guān)系也有較為一致的研究結(jié)論,即已婚的個體幸福感往往高于未婚、離婚或喪偶的個體。受教育程度往往對幸福感也有影響,但是研究結(jié)果也不一致,有些研究認為受教育程度越高幸福感越高,而有些研究的結(jié)論則正好相反。

(二)經(jīng)濟因素

經(jīng)濟因素包括被研究者的收入、就業(yè)狀況、社會經(jīng)濟發(fā)展狀況等因素,是經(jīng)濟學家研究幸福感問題時所關(guān)注的核心,其中收入對幸福感的影響成為研究的重點。除了收入之外,失業(yè)對幸福感的影響也受到廣泛關(guān)注。能否參與勞動不僅關(guān)系到個人的收入高低,而且也關(guān)系到個人融入社會的程度,因此對人們的幸福感會有很強的影響。研究表明,不僅失業(yè)者自身的失業(yè)會導(dǎo)致其幸福感的降低,社會整體失業(yè)率的上升也會導(dǎo)致社會成員幸福感的下降。

(三)環(huán)境因素

環(huán)境因素包括日常生活環(huán)境,也包括自然環(huán)境的因素。日常生活的便利程度,例如用水用電的方便性與安全性、生病就醫(yī)、子女就學等的方便程度等對人們生活滿意度也有顯著的影響,進而影響人們的幸福感。近年來有些研究開始關(guān)注自然環(huán)境對人們幸福感的影響。水污染、空氣污染、噪聲污染等因素被證明對受其影響的人們的幸福感有顯著的負面影響。還有些研究討論了氣候因素、包括全球變暖對人們幸福感的影響。

(四)社會因素

近年來的一些研究開始關(guān)注社會因素對個體幸福感的影響。社會安全、社會公平、社會信任等因素被證明對人們的幸福感有顯著影響。良好的社會治安有利于增強人們的安全感,促進人們幸福感的提升。公平的社會機會能使個人將收入和社會地位的差距更多地歸因于自身而不是社會,從而減少由于各種差距而產(chǎn)生的不幸福感。良好的社會信任有利于形成和諧的社會氛圍,從而對人們的幸福感產(chǎn)生正面影響。還有研究探討了人們對政治活動的參與程度與幸福感之間的關(guān)系,有研究表明對政治活動的參與能夠提升人們的幸福感。

基于上述討論,本文的理論模型設(shè)定如下:

Happy=f(P,EC,EN,S)

其中,P表示研究對象的個體特征,主要包括:性別、年齡、健康狀況、婚姻狀況、受教育程度等;EC表示研究對象的經(jīng)濟特征,主要有:家庭絕對收入、家庭相對收入等;EN表示研究對象所處的環(huán)境狀況,主要有:生活便利程度、自然環(huán)境狀況等;S表示被研究對象所處的社會狀況,主要有:社會安全、社會公平性、社會風氣和社會信任等因素。上述各種因素對我國西部地區(qū)農(nóng)村居民的幸福感具有什么樣的影響,還要通過進一步的實證分析才能得出結(jié)論。

三、數(shù)據(jù)與變量

(一)數(shù)據(jù)

為了實現(xiàn)本文的研究目標,筆者在國家社科基金項目的資助下組織了一次抽樣調(diào)查,利用抽樣調(diào)查所獲得的數(shù)據(jù)進行實證分析。受研究條件和經(jīng)費的限制,本文的調(diào)查并沒有覆蓋整個西部地區(qū),而是根據(jù)地理位置和經(jīng)濟發(fā)展水平的差異選取了貴州、重慶和甘肅三個省(市)進行抽樣。根據(jù)三個地區(qū)農(nóng)村人口數(shù)量,決定樣本抽取的數(shù)量分別為:貴州180個、重慶100個、甘肅95個,共375個樣本。在確定了樣本數(shù)量之后,具體的抽樣方案如下:貴州9個樣本村,重慶與甘肅各5個樣本村,每個樣本村根據(jù)人口的多少隨機抽取15到20戶作為樣本戶,每戶選1人作為被調(diào)查對象。調(diào)查員采取入戶調(diào)查的方式對被調(diào)查對象進行訪談式的問卷調(diào)查,調(diào)查員按照事先設(shè)計好的問卷順序提問,被調(diào)查者對問題進行逐一回答,最終獲得的有效樣本數(shù)量為375份。

(二)變量描述

1. 因變量。本文實證分析的因變量是樣本地區(qū)農(nóng)村居民的幸福感,但是本文中幸福感變量的界定及獲取方式與現(xiàn)有的很多研究存在一些差異。現(xiàn)有的對農(nóng)村居民幸福感的研究一般通過直接提問的方式獲得農(nóng)村居民幸福感的數(shù)據(jù),但是這種直接提問的方式存在很大的缺陷,最主要的問題是農(nóng)村居民對“幸福”這個術(shù)語的使用非常不習慣,因而在回答諸如“你是否幸福”之類的問題時往往難以表達其真實意圖。為了避免這種問題,本文的調(diào)查問卷將幸福感分解為十個指標,每個指標分為五個等級。使用綜合評分法算出每個被調(diào)查者的平均得分。但是,這樣計算的得分并不能作為基數(shù)來看待,因為數(shù)值之間的差距不能直接轉(zhuǎn)化為幸福感水平的差距。基于這樣的考慮,同時也是為了與現(xiàn)有的研究相呼應(yīng),需要將上述得分再轉(zhuǎn)化為五個等級,不同的得分區(qū)間從低到高分別對應(yīng)“非常不幸福”、“不太幸福”、“一般”、“比較幸福”和“非常幸福”,并且分別賦值為1、2、3、4、5,這樣,因變量幸福感水平便成了有序的離散變量。

2.自變量。根據(jù)前面的理論框架,本文實證研究的自變量分為四類。

(1)個體特征變量。本文選取的個體特征變量主要有:

是否戶主:二分變量,如果是戶主,則賦值為1,若不是,則賦值為0。

性別:二分變量,男性賦值為1,女性賦值為0。

年齡:連續(xù)變量,通過計算調(diào)查年份2014與回答者出生年份之差來獲得其年齡數(shù)據(jù)。

健康狀況:在問卷中回答者的健康狀況分為四種情況(健康、基本健康、不健康,但生活能夠自理、生活不能自理),在實證分析中將其處理為一個二分的虛擬變量。若被調(diào)查者的回答是“健康”或“基本健康”,則將其賦值為1,若回答為后兩種情況,則賦值為0。

婚姻狀況:在問卷中回答者的婚姻狀況分為五種情況(未婚、有配偶、離婚、喪偶、其他),在實證分析中將其處理為一個二分的虛擬變量。若被調(diào)查者的回答是“有配偶”,則將其賦值為1,若回答為其他情況,則賦值為0。

受教育程度:在問卷中回答者的受教育程度分為七種情況(未上過學、小學、初中、高中/中專/技校、大學專科、大學本科、研究生),由于農(nóng)村居民普遍受教育程度較低,本文僅僅區(qū)分是否接受過初中及以上教育對農(nóng)村居民幸福感的影響,因此受教育程度處理為一個二分的虛擬變量,若被調(diào)查者的回答是“未上過學”或“小學”,則賦值為0,回答為其他情況,則賦值為1。

(2)經(jīng)濟特征變量。經(jīng)濟特征變量對幸福感的影響是本文關(guān)注的重點,本文尤其關(guān)注收入對幸福感的影響,因為西部農(nóng)村居民收入普遍低于中東部地區(qū),這種差距是否對西部地區(qū)農(nóng)村居民的幸福感構(gòu)成重要的影響是值得關(guān)注的問題。具體來說,本文實證研究中經(jīng)濟特征變量包括:

絕對收入:連續(xù)變量,通過計算被調(diào)查者上一年度的家庭總收入除以家庭人口之商來獲得該變量數(shù)據(jù),單位為萬元。之所以選擇家庭收入而不是個人收入,原因在于很多研究表明,家庭收入比個人收入對幸福感的影響更為重要。此外,樣本中有部分被調(diào)查者還是學生,或者是老年人口,其個人獲取收入非常有限,但是只要其家庭總體能夠獲得足夠的收入,其生活需要就能夠得到保障。

相對收入:本文中相對收入變量用被調(diào)查者對自己家庭經(jīng)濟狀況的主觀判斷來表示。在問卷中被調(diào)查者就其家庭在本村中的經(jīng)濟地位進行回答,答案分為五種(貧困戶、中等偏下戶、中等收入戶、中等偏上戶、富裕戶),在實證分析中將其處理為一個二分的虛擬變量,若被調(diào)查者的回答是“貧困戶”或“中等偏下戶”,則將其賦值為0,若回答為其他情況,則賦值為1。

(3)環(huán)境特征變量。

飲用水水質(zhì):二分虛擬變量,若飲用水水質(zhì)為“很好”或“較好”,則賦值為1,其他情況賦值為0。

飲用水獲取困難:二分虛擬變量,若被調(diào)查者回答“獲取飲用水無困難”,則賦值為1,若回答其他情況,則賦值為0。

居住地離最近鄉(xiāng)鎮(zhèn)距離:連續(xù)變量,用距離最近的鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地的遠近來綜合衡量農(nóng)村居民生活環(huán)境的便利程度。

就學條件:通過提問“本村居民小孩上幼兒園或小學是否便利”來獲得就學便利程度的情況,若回答“便利”,則賦值為1,若回答“不便利”,則賦值為0。

醫(yī)療條件:二分虛擬變量,通過提問“你認為本村衛(wèi)生站醫(yī)療條件怎樣?”來獲取被調(diào)查者就醫(yī)便利程度的數(shù)據(jù),若回答“較好”或“很好”,則賦值為1,若回答為其他情況,則賦值為0。

水污染:通過提問“本村水污染情況”來獲取水污染變量的數(shù)據(jù),若回答“非常嚴重”或“比較嚴重”,則賦值為1,若回答其他情況,則賦值為0。

空氣污染:通過提問“本村空氣污染情況”來獲取空氣污染變量的數(shù)據(jù),若回答“非常嚴重”或“比較嚴重”,則賦值為1,若回答其他情況,則賦值為0。

垃圾污染:通過提問“本村垃圾污染情況”來獲取水污染變量的數(shù)據(jù),若回答“非常嚴重”或“比較嚴重”,則賦值為1,若回答其他情況,則賦值為0。

村容村貌:通過提問“本村村容村貌”來獲得被調(diào)查者對村容村貌的評價,若回答“較好”或“很好”,則賦值為1,若回答其他情況,則賦值為0。

(4)社會特征變量。

社會信任:通過提問“你是否同意下列說法:這個社會上大多數(shù)人是值得信任的?”來獲得被調(diào)查者對社會信任的程度。若被調(diào)查者回答“同意”或“完全同意”,則賦值為1,若回答其他情況,則賦值為0。

社會公平:通過提問“你認為這個社會從總體而言是否是公平的?”來獲得被調(diào)查者對社會公平程度的感受,若被調(diào)查者回答“比較公平”或“非常公平”,則賦值為1,若回答其他情況,則賦值為0。

社會治安:通過提問“就你所知,本村本年度是否發(fā)生過盜竊或其他刑事案件”來獲得被調(diào)查者對社會治安的感受,若回答為“否”,則賦值為1,回答為“是”,則賦值為0。

社會風氣:通過提問“你認為本村社會風氣怎樣?”來獲得社會風氣變量的數(shù)據(jù),若被調(diào)查者回答“較好”或“很好”,則賦值為1,若回答其他情況,則賦值為0。

政治參與:通過提問“上次村委會選舉,你是否參加了投票?”來獲得被調(diào)查者對政治活動的參與程度,若被調(diào)查者回答“參加了”,則賦值為1,若回答其他情況,則賦值為0。

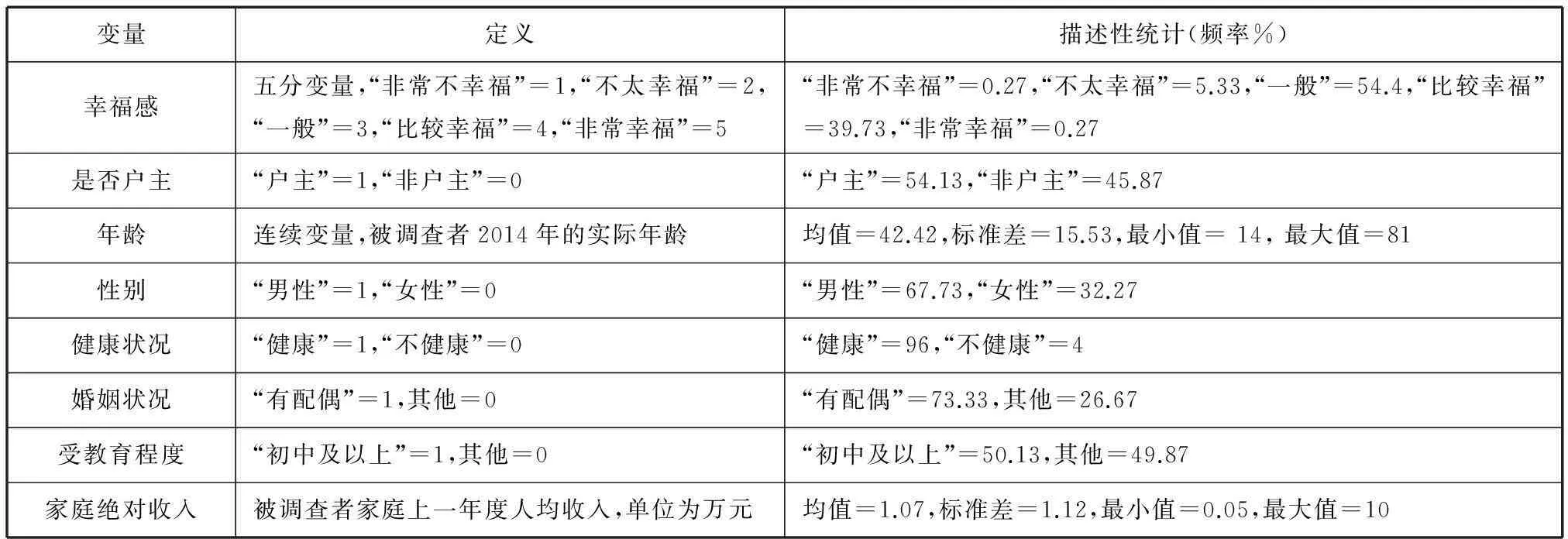

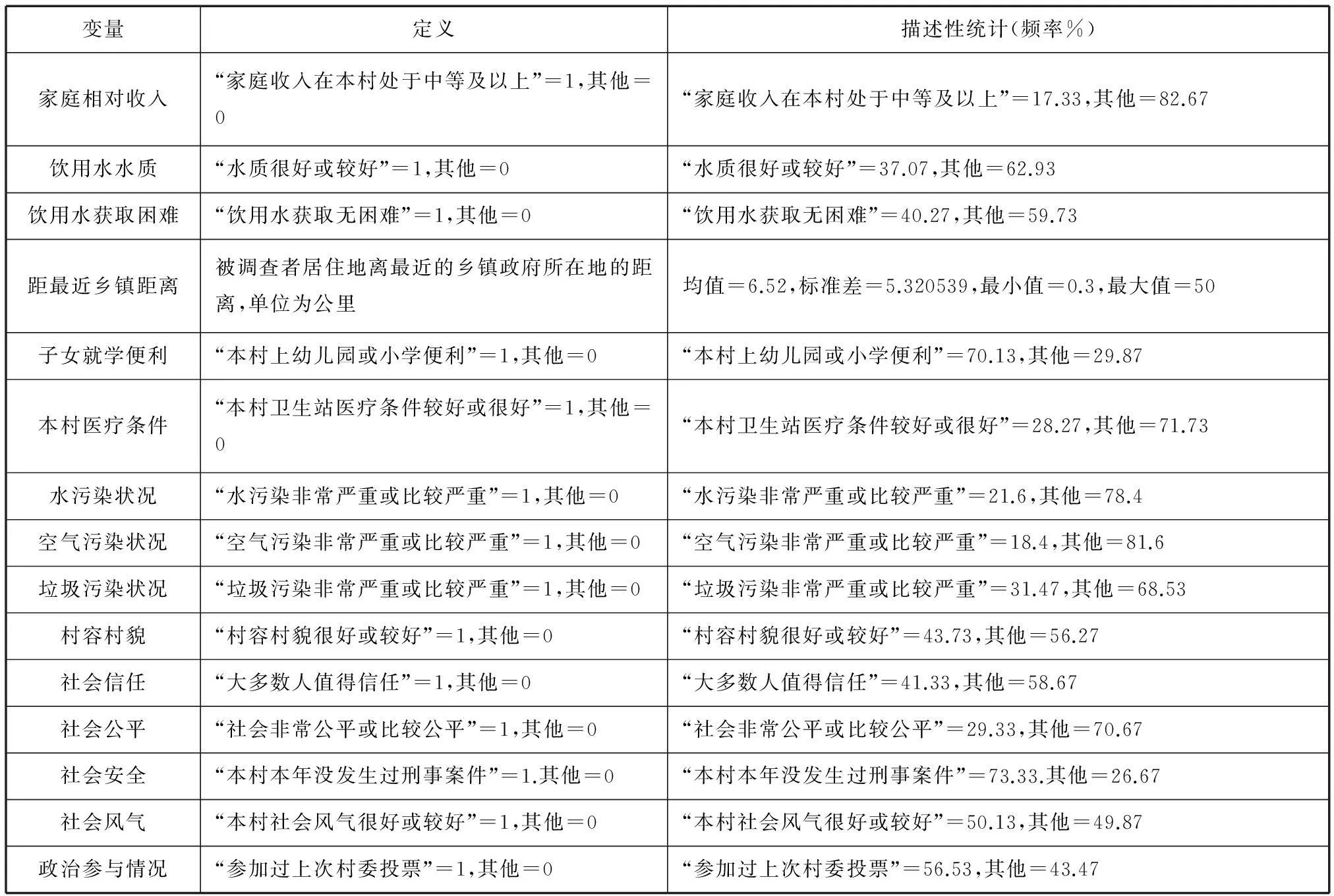

下面的表1給出了各個變量的定義及其描述性統(tǒng)計:

表1 變量定義及描述性統(tǒng)計

續(xù)表1

四、實證分析

(一)方法

本文的因變量是有序的離散變量,因此不能采用通常的最小二乘法(OLS)進行回歸,而必須采用有序的離散選擇模型進行回歸。常用的離散選擇模型有Ordered Logit模型和Ordered Probit模型,兩種模型的區(qū)別在于假設(shè)的誤差項的分布不同。本文在下面的分析中采用Ordered Logit 模型來進行回歸。關(guān)于Ordered Logit模型的假設(shè)及模型設(shè)定可以參見任意一本有關(guān)離散選擇變量的計量經(jīng)濟學教科書,此處不再贅述。通過考察變量的回歸系數(shù),就可以知道某個變量對居民幸福感的影響方向。變量回歸系數(shù)為正,則說明該變量的增加有利于提高居民生活滿意度;反之,若變量回歸系數(shù)為負,則說明該變量的增加將會降低居民的幸福感。

(二)實證結(jié)果

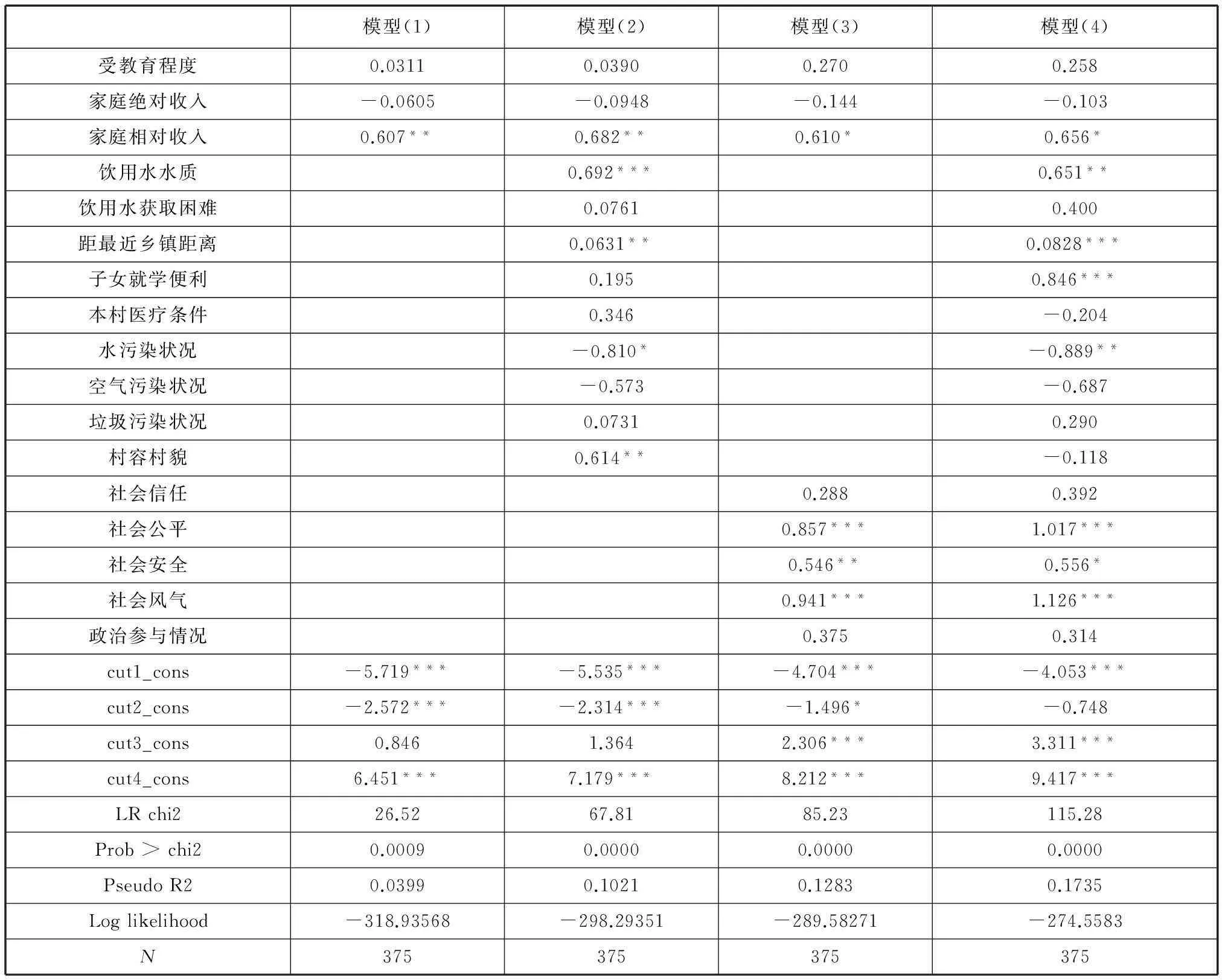

本文的實證分析部分包括四個模型,模型(1)是基本模型,只包括個體特征變量和經(jīng)濟特征變量,這也是經(jīng)濟學家研究幸福感時考慮最多的變量。模型(2)在模型(1)的基礎(chǔ)上引入環(huán)境特征變量,目的在于檢驗環(huán)境因素對幸福感的影響。模型(3)在模型(1)的基礎(chǔ)上引入社會特征變量,目的在于檢驗社會因素對幸福感的影響。模型(4)包括全部四類特征變量。使用Stata軟件進行Ologit回歸,結(jié)果見表2。

表2 農(nóng)村居民幸福感影響因素的回歸結(jié)果

續(xù)表2

注:顯著性水平*p< 0.10,**p< 0.05,***p< 0.01。

(三)討論

從表2的回歸結(jié)果可以看出,四個模型均在總體上顯著。模型(1)的偽決定系數(shù)(Pseudo R2)僅有0.0399,表明僅僅考慮個體特征和經(jīng)濟特征的模型(1)在解釋農(nóng)村居民幸福感方面解釋力還很有限。通過對比模型(1)和模型(2),可以發(fā)現(xiàn)模型的Pseudo R2值提高到0.1021,表明隨著環(huán)境變量的引入,模型的解釋力有較大幅度的提升。通過對比模型(1)和模型(3),可以發(fā)現(xiàn)模型的Pseudo R2值提高到0.1283,表明隨著社會變量的引入,模型的解釋力也有較大幅度的提升。模型(4)的Pseudo R2值進一步提高到0.1735,在四個模型中是最高的,也表明全面引入環(huán)境變量和社會變量能夠顯著提升模型的解釋能力。下面對各類變量的回歸結(jié)果進行討論。

1.個體特征變量。在個體特征變量中,年齡變量在四個模型中顯著性均達到了0.01的水平,表現(xiàn)出很強的穩(wěn)健性。年齡變量的系數(shù)為負,說明隨著年齡的增加,農(nóng)村居民幸福感水平不斷下降。本文也試圖將年齡平方變量納入到模型中去以檢驗樣本的幸福感是否隨年齡變化呈現(xiàn)“U”型或倒“U”型特征,結(jié)果發(fā)現(xiàn)當加入年齡平方項之后,年齡和年齡平方的系數(shù)均變得不顯著,這表明農(nóng)村居民幸福感水平?jīng)]有隨年齡變化呈現(xiàn)出“U”型變化的特征。這個結(jié)果與部分以城市居民為樣本的研究不一致,或許說明農(nóng)村居民的生活壓力并沒有隨著年齡增長到一定程度開始減小,而是一直的上升。健康狀況在模型(1)和模型(3)中顯著,但是在另外兩個模型中顯著,性別變量僅僅在第一個模型中顯著,因此難以認定這兩個變量會影響幸福感。健康變量的回歸結(jié)果與理論預(yù)期的不太一致,其原因可能在于農(nóng)村居民的健康狀況與年齡之間存在一定的相關(guān)關(guān)系,年齡較長的農(nóng)村居民由于長期從事較為繁重的體力勞動,其健康狀況隨著年齡的增長會逐漸變差。因此,健康狀況的解釋力被年齡變量所吸收。是否戶主、婚姻狀況、受教育程度在四個模型中均不顯著,表明這三個變量對居民幸福感沒有顯著影響。

2.經(jīng)濟特征變量。家庭相對收入變量在前兩個模型中的顯著性達到了0.01的水平,在后兩個模型中的顯著性達到了0.1的水平,表明相對收入變量也具有較強的穩(wěn)健性。相對收入變量的系數(shù)為正,表明更高的相對收入能帶來幸福感的提升,這一結(jié)果與現(xiàn)有的大部分研究結(jié)果一致。家庭絕對收入變量在四個模型中均不顯著,這個結(jié)果雖然與現(xiàn)有的一些研究一致,但是本文認為仍然需要謹慎對待這個結(jié)果。因為對于西部地區(qū)的農(nóng)村居民來說,絕對收入水平仍然較低,在這種情況下即使考慮到相對收入效應(yīng),絕對收入對幸福感仍然可能具有重要的影響。在本文中絕對收入之所以不顯著,可能的原因在于被調(diào)查者對其家庭收入做了過于保守的回答。因此,在今后的研究中需要設(shè)計出能夠甄別出被調(diào)查者家庭真實收入水平的機制。

3.環(huán)境特征變量。環(huán)境特征變量中,飲用水水質(zhì)、離最近鄉(xiāng)鎮(zhèn)的距離、水污染狀況三個變量在模型(2)和模型(4)中均顯著。飲用水水質(zhì)系數(shù)為正,表明飲用水水質(zhì)高有利于增加人們的幸福感;水污染狀況系數(shù)為負,說明水污染會降低人們的幸福感。這兩個變量的系數(shù)與預(yù)期均一致。離最近鄉(xiāng)鎮(zhèn)距離的系數(shù)為正,表明離鄉(xiāng)鎮(zhèn)距離越遠,居民的幸福感越高,其原因可能在于離鄉(xiāng)鎮(zhèn)距離遠的居民生活環(huán)境較為封閉,生活狀態(tài)較為穩(wěn)定,受到各種外部沖擊的可能性較小。子女就學便利和村容村貌變量僅在一個模型中顯著,因此不能確認這兩個變量對居民幸福感的影響。飲用水獲取困難、本村醫(yī)療條件、空氣污染、垃圾污染變量在兩個模型中均不顯著。

4.社會特征變量。社會公平、社會安全和社會風氣三個變量在模型(3)和模型(4)中均顯著,其系數(shù)符號都為正,符合預(yù)期,說明社會公平、安全和風氣對居民幸福感具有顯著影響。社會信任和政治參與情況變量在兩個模型中均不顯著。

五、結(jié)論及建議

通過本文的實證分析,主要的結(jié)論及建議如下:

第一,個體特征變量中年齡對西部地區(qū)農(nóng)村居民的幸福感影響最為顯著,而且樣本中農(nóng)村居民幸福感水平?jīng)]有隨年齡變化呈現(xiàn)出“U”型變化的特征,這表明西部農(nóng)村老年群體有可能成為幸福感最低的群體,因此需要特別關(guān)注老年人的幸福感問題。

第二,經(jīng)濟特征變量中相對收入變量對幸福感的影響最為顯著,表明即使在經(jīng)濟發(fā)展水平相對落后的西部地區(qū),雖然人們的絕對收入水平在快速提升,但是收入差距的擴大也會引發(fā)人們幸福感水平的下降。

第三,環(huán)境特征變量中飲用水水質(zhì)、離鄉(xiāng)鎮(zhèn)的距離和水污染狀況對幸福感的影響最為顯著,其中需要特別注意與水質(zhì)相關(guān)的變量對幸福感具有顯著的影響,或許表明西部農(nóng)村居民對水質(zhì)變化特別敏感。在西部地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟的同時,要特別注意做好與水資源相關(guān)的環(huán)境保護工作。

第四,社會特征變量中社會公平、社會安全和社會風氣對幸福感的影響最為顯著,表明總體而言社會因素對西部地區(qū)農(nóng)村居民幸福感具有重要的影響,因此,西部地區(qū)在發(fā)展經(jīng)濟的同時,需要特別注意避免出現(xiàn)社會不公平等問題。

參考文獻:

[1]田國強,楊立巖. 對“幸福——收入之謎”的一個解答[J]. 經(jīng)濟研究,2006 (11): 4-15.

[2]羅楚亮. 絕對收入、相對收入與主觀幸福感——來自中國城鄉(xiāng)住戶調(diào)查數(shù)據(jù)的經(jīng)驗分析[J]. 財經(jīng)研究, 2009 (11).

[3]羅楚亮. 城鄉(xiāng)分割、就業(yè)狀況與主觀幸福感差異[J]. 經(jīng)濟學(季刊), 2006 (5): 817-840.

[4]何立新,潘春陽. 破解中國的“Easterlin悖論”:收入差距、機會不均與居民幸福感[J]. 管理世界, 2011 (8): 11-22.

[5]彭代彥,吳寶新. 農(nóng)村內(nèi)部的收入差距與農(nóng)民的生活滿意度[J]. 世界經(jīng)濟, 2008 (4): 79-85.

[6]李想,李秉龍,張恒春. 我國不同經(jīng)濟發(fā)展水平地區(qū)農(nóng)村居民生活幸福感的影響因素研究[J]. 技術(shù)經(jīng)濟,2009 (5): 98-103.

[7]吳麗,楊保杰,吳次芳. 失地農(nóng)民健康、幸福感與社會資本關(guān)系實證研究[J]. 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題, 2009 (2): 25-29.

[8]隋華杰,冷皓凡. 失地農(nóng)民與一般農(nóng)民的主觀幸福感對比調(diào)查研究[J]. 農(nóng)業(yè)考古, 2011 (3): 95-97.

[9]楊人平,康小蘭. 農(nóng)村老人主觀幸福程度影響因素的實證研究——以江西調(diào)查樣本為例[J]. 江西農(nóng)業(yè)大學學報, 2011,33 (6): 1263-1268.

[責任編輯譚金蓉]

中圖分類號:F061.4;D422.7

文獻標志碼:A

文章編號:2095-1124(2016)01-0039-07

作者簡介:曹大宇(1978—),男,經(jīng)濟學博士,副教授,主要研究方向為農(nóng)村居民幸福感與農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展。

基金項目:國家社會科學基金資助項目“城鄉(xiāng)經(jīng)濟一體化趨勢下我國農(nóng)村居民幸福感提升研究”(12CJY054)。

收稿日期:2015-10-20