重慶峽江地區鎏金銅器發展史研究

楊小剛,肖碧瑞,鄒后曦(重慶市文化遺產研究院,重慶渝中400013)

?

重慶峽江地區鎏金銅器發展史研究

楊小剛,肖碧瑞,鄒后曦

(重慶市文化遺產研究院,重慶渝中400013)

【摘要】文章以重慶峽江地區近十年考古出土鎏金銅器為研究對象,在統計品類及數量的基礎上,發現該地區鎏金銅器種類、分布以及流行時段有其特點,并具備自身的發展脈絡。運用考古資料、文獻資料,對峽江地區鎏金技術的產生、淵源以及該地區流行鎏金銅器的原因等進行了探討。

【關鍵詞】重慶;峽江地區;鎏金;發展史

據考古發現,我國最早的金器實物出土于甘肅玉門火燒溝齊家文化晚期墓葬[1]。鎏金工藝大約出現在較戰國稍早的時期。有學者推斷,早期秦人很可能在西周、春秋時期較早掌握了鎏金工藝,而后隨著秦人由甘肅東部的東進,此技術傳播到中原地區[2]。新中國成立以來,我國考古發掘出土了較多鎏金銅器,但是有關鎏金銅器的研究成果比較少,也比較零散,缺乏系統性研究成果。

三峽文物保護工作開展十余年,取得了重要考古收獲,發掘了數以千計戰國至六朝時期的墓葬,峽江腹心地帶出土了數量不少、有地域文化特色的鎏金銅器,為開展此地鎏金銅器的研究提供了珍貴資料與廣闊的學術空間。

一、峽江地區鎏金銅器的發現與分期梳理

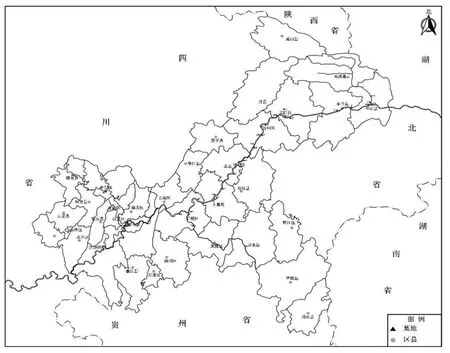

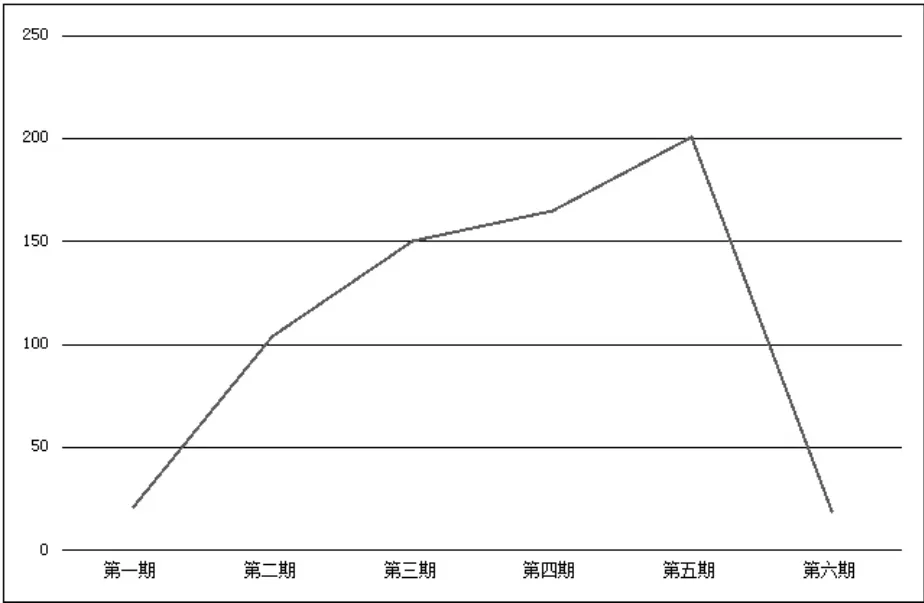

三峽文物保護工作開展之前,僅有涪陵小田溪墓群出土戰國時期錯金銀編鐘、鎏金劍等少量表面有金工藝的青銅器,九龍坡區冬筍壩墓地M50曾出土有嵌金銀絲銅帶鉤以及金粉痕跡[3]。三峽文物保護過程中,100余座墓葬出土鎏金青銅器,如圖1所示。在整理考古發掘資料的基礎上,這些墓葬被分為戰國中期至秦、西漢前期、西漢中晚期至東漢初、東漢早中期、東漢中晚期、六朝等6個時期。根據附表所反映的情況可以看到,鎏金銅器在這6個時期中,從早到晚其總數量及各品類的數量存在一定變化。

圖1 重慶峽江地區戰國至六朝時期鎏金銅器分布示意圖1.合川南屏2.渝中區臨江支路、棗子嵐埡3.江北陳家館 4.涪陵太平村、三堆子5.涪陵小田溪6.涪陵橫梁子7.涪陵吳家石梁8.豐都匯南、火地灣、林口9.豐都馬鞍山10.豐都冉家路口、杜家包、杜家壩一號墓11.豐都毛家包12.忠縣瓦窯、將軍村13.忠縣羅家橋、崖腳 14.石柱磚瓦溪15.萬州大地嘴、萬州礁芭石16.萬州大坪、萬州柑子梁、萬州天丘、萬州武陵17.萬州曾家溪18.萬州金獅灣19.萬州瓦子坪20.云陽佘家嘴 21.云陽李家壩、云陽走馬嶺22.云陽馬沱、云陽石家包、云陽張家嘴、云陽打望包、云陽洪家包、云陽營盤包23.云陽故陵24.奉節趙家灣25.奉節風箱峽26.巫山麥沱、巫山下西坪、巫山高唐觀、神女路27.巫山瓦崗槽、巫山水田灣、巫山水泥廠、巫山胡家包、巫山土城坡、巫山九碼頭28.巫山江東嘴29.巫山雙堰塘

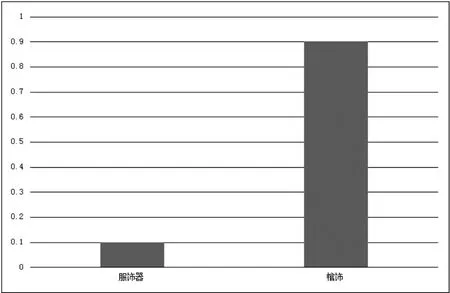

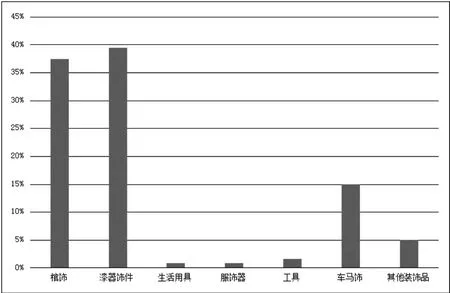

第一期出土數量較少,僅有21件。從西至東分布于涪陵、忠縣、萬州、云陽、奉節。器類僅有服飾器、棺飾兩類。其中,棺飾有19件,占90%,服飾器2件,占10%。比例如圖2所示。

圖2 第一期各類器物占本期鎏金銅器總量的比例圖

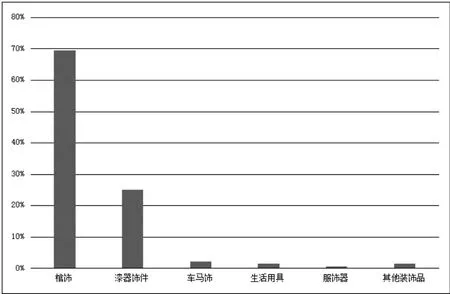

第二期出土數量較第一期迅速增加,達104件。分布于渝中區、豐都、忠縣、萬州、云陽、巫山。棺飾、服飾器繼續流行,新增兵器、車馬飾、生活用具、漆器飾件、其他裝飾品五類。其中,棺飾6件,占16%,服飾器2件,占2%,兵器1件,占1%,車馬飾74件,占71%,生活用具5件,占5%,漆器飾件2件,占2%,其他裝飾品3件,占3%。比例如圖3所示。

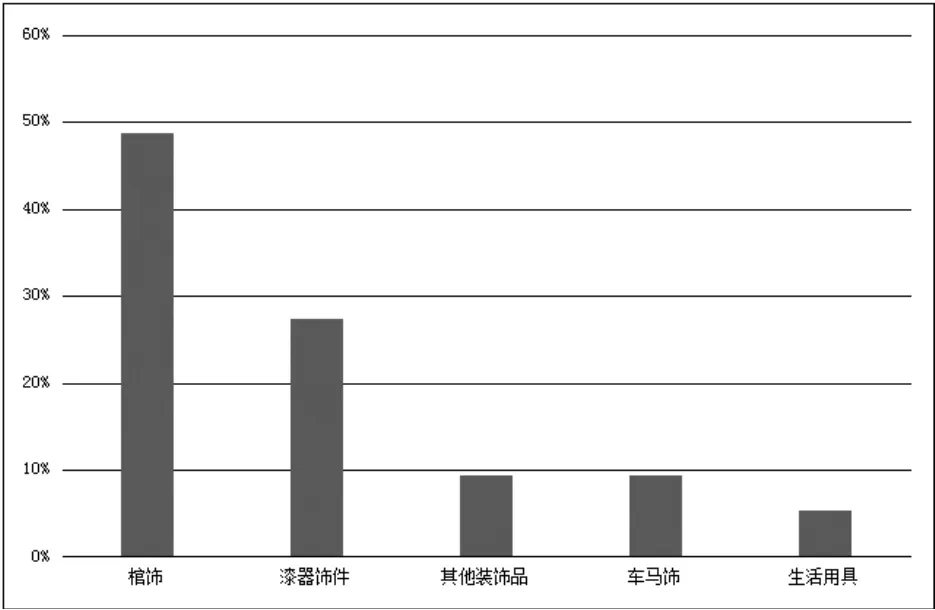

第三期出土數量較第二期有所增加,達150件。分布于江北、豐都、石柱、萬州、云陽、巫山。棺飾、車馬飾、生活用具、漆器飾件、其他裝飾品繼續流行,不見兵器與服飾器。其中,棺飾73件,占48.7%,漆器飾件41件,占27.4%,其他裝飾品14件,占9.3%,車馬飾14件,占9.3%,生活用具8件,占5.3%。比例如圖4所示。

圖3 第二期各類器物占本期鎏金銅器總量的比例圖

圖4 第三期各類器物占本期鎏金銅器總量的比例圖

第四期出土數量較第三期略為增加,為165件。分布于豐都、忠縣、萬州、云陽、奉節、巫山。器類包括棺飾、漆器飾件、生活用具、車馬飾和其他裝飾品,新增工具類。其中,棺飾57件,占37.4%,漆器飾件73件,占39.4%,生活用具1件,占0.8%,工具2件,占1.6%,服飾器1件,占0.8%,其他裝飾品11件,占5%,車馬飾20件,占15%。比例如圖5所示。

圖5 第四期各類器物占本期鎏金銅器總量的比例圖

第五期出土數量較多,達201件。分布于合川、渝中、涪陵、豐都、萬州、云陽、巫山。器類包括棺飾、漆器飾件、車馬飾、生活用具、服飾器和其他裝飾品,新增了搖錢樹。其中,棺飾139件,占69.5%,漆器飾件50件,占25%,車馬飾4件,占2%,生活用具3件,占1.5%,服飾器1件,占0.5%,其他裝飾品3件,占1.5%,搖錢樹1件,占0.5%。比例如圖6所示。

圖6 第五期各類器物占本期鎏金銅器總量的比例圖

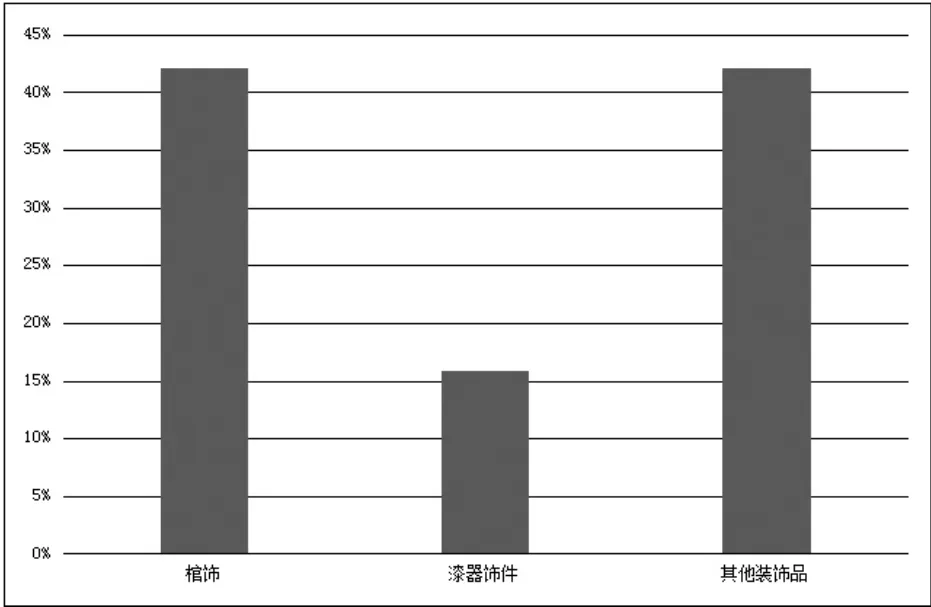

第六期出土數量較少,僅有19件。分布于豐都、萬州。器類較少,僅有棺飾、漆器飾件、其他裝飾品三類,其中,棺飾8件,占42.1%,漆器飾件3件,占15.8%,其他裝飾品8件,占42.1%。比例如圖7所示。

圖7 第六期各類器物占本期鎏金銅器總量的比例圖

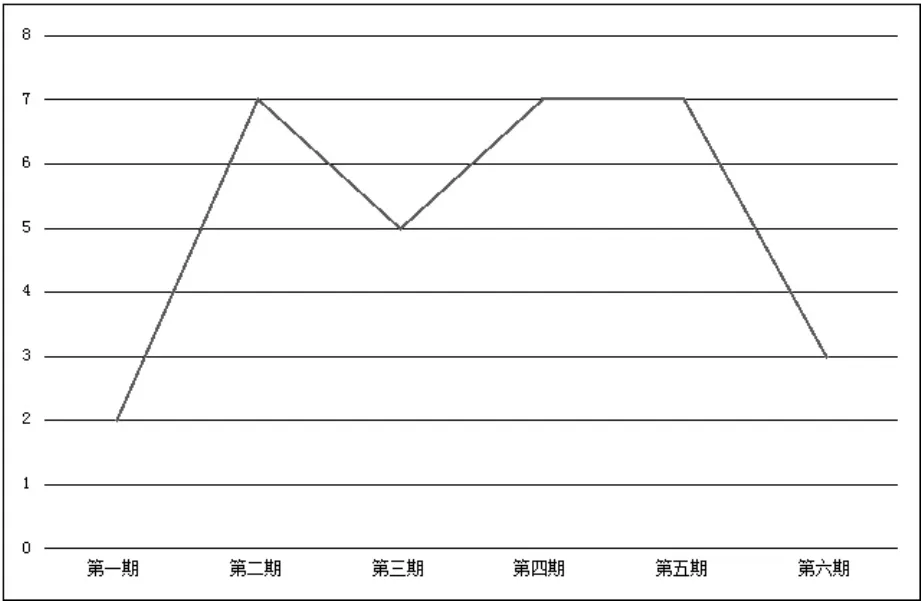

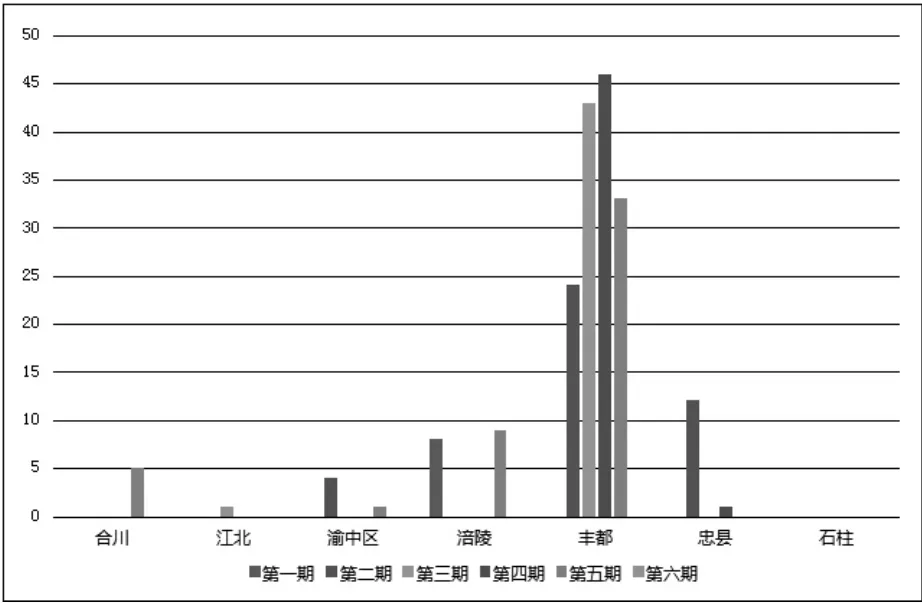

各期鎏金銅器總量、器類及各區縣出土鎏金銅器的數量有較明顯的變化,如表1、圖8、圖9、圖10所示。

圖8 各期鎏金銅器總量變化趨勢圖

圖9 各期鎏金銅器器類變化趨勢圖

圖10 峽江各區縣出土鎏金銅器統計圖

表1 各期鎏金銅器分類統計表

二、峽江地區鎏金銅器特點

在數量、器類統計的基礎上,結合峽江地區出土鎏金銅器墓葬分期,我們發現,作為峽江地區戰國至六朝時期墓葬中一種重要隨葬器物,鎏金銅器的種類、分布以及流行時段有其特點,具備自身的發展脈絡。

1.峽江地區鎏金銅器數量較多。根據目前的資料統計,峽江地區出土鎏金銅器的地點有55處,共出土各類鎏金銅器660件。

2.峽江地區鎏金銅器種類豐富。器類包括兵器、工具、服飾器、棺飾、搖錢樹、車馬飾、生活用具、漆器飾件和其他裝飾品共九類。兵器、服飾器主要流行于戰國至西漢前期,工具幾乎從未在重慶地區流行,僅短暫出現于東漢早中期,棺飾流行于上述六個時期全程,搖錢樹僅流行于東漢中晚期,生活用具流行于兩漢時期,車馬飾、漆器飾件和其他裝飾品流行時段較長,自西漢一直流行至六朝時期。

3.峽江地區鎏金銅器流行時間較長,西漢晚期至東漢中晚期是該地區鎏金青銅器發展的鼎盛時期。三峽地區最早的鎏金銅器出現于戰國時期,但數量稀少,西漢中期以前仍較罕見,西漢中晚期開始增多,至東漢中晚期達到頂峰,六朝后迅速衰落。

4.峽江地區鎏金銅器具備明顯的地域變化特征。戰國中期至西漢早中期以前,僅少量出現在峽江地區東部的萬州、奉節、云陽等地以及中部的涪陵。西漢中期開始,分布區域明顯增加,至東漢晚期幾乎流行于峽江地區各地。六朝以后僅在豐都、萬州可見,與其流行時間存在一致的變化性。

三、相關問題探討

(一)峽江地區鎏金技術的產生

兩漢時期,重慶峽江地區鎏金銅器大量流行并非偶然,是峽江地區良好的自然資源優勢以及技術淵源體系的產物。

首先,峽江地區礦產資源豐富,為鎏金銅器在該地區的盛行提供了物質基礎。黃金的使用和汞的提煉是鎏金工藝出現的重要前提。根據文獻記載,這兩種礦產資源在三峽地區及其鄰近的四川盆地儲藏頗豐,開發利用歷史悠久。《史記·夏本紀》中記載到“梁州,厥貢璆、鐵、銀、鏤、砮、磬[4]”,徐中舒先生認為,“璆”為黃金之美者,為純金[5]。《華陽國志》中記載涪縣(今四川綿陽市)、晉壽縣(今四川廣元市)均產金,其民“歲歲洗取之[6]”。可見先秦至兩漢南北朝時期,關于峽江地區及四川盆地內出產金銀記載幾乎從未中斷。此外,由于鎏金工藝所需的汞在自然界中主要是以丹砂(朱砂)的形式存在,丹砂的化學成分為硫化汞,經加熱提煉可得汞,而峽江地區丹砂開采歷史悠久。《史記·貨殖列傳》中記載:“而巴寡婦清,其先得丹穴,而擅其利數世,家亦不訾。清,寡婦也,能守其業,用財自衛,不見侵犯。秦皇帝以為貞婦而客之,為筑女懷清臺[7]”。說明自戰國晚期開始,三峽地區丹砂的開采就極具規模。《后漢書》中也記載到“巴郡涪陵出丹[8]”。巴郡涪陵為今涪陵、彭水、酉陽、秀山等地區,與貴州銅仁為鄰,是我國重要汞礦分布區[9]。在對丹砂的大規模開采和使用過程中,先民們發現水銀并掌握提煉水銀的工藝,為鎏金工藝的出現奠定了必要的物質基礎。

其次,峽江地區青銅冶鑄業起步較早,可能出現于商代晚期[10],戰國時期即掌握了先進的錯金銀技術,為鎏金技術的出現和流行奠定了基礎。孫華認為,四川盆地大約在夏代前期偏晚階段進入青銅時代,中原二里頭先進的青銅冶鑄工藝及其藝術風格,連同一些具有禮儀意義的器物類型和做法都通過鄂西地區、三峽地區這樣的傳播路線進入了四川盆地中心的成都平原[11]。峽江地區戰國時期的青銅文化,以獨具特色的巴蜀式兵器、生活用具、生產工具、樂器而聞名。根據對云陽李家壩遺址、開縣余家壩遺址、涪陵小田溪墓群等處出土銅兵器、工具的檢測分析,發現其錫的含量為10~15%[10],配比科學,體現了該地區青銅鑄造的科技水平,說明戰國時期三峽青銅工匠們就已經掌握了與中原地區接近的青銅合金工藝。更重要的是,涪陵小田溪墓群出土的錯金編鐘、錯銀銅壺[12],奉節永安鎮墓群戰國楚墓出土的鎏金銅帶鉤、包金銅節約、錯銀銅軎[12]等器物表明,早在戰國時期,生活在三峽地區的巴人就已掌握了較為先進的金銀鑲嵌工藝和青銅包金工藝。

豐富的礦產資料與先進的鑄造技術為鎏金銅器在峽江地區的出現提供了物質與技術保障。一些較低級別的平民墓出土鎏金銅器,以及大量有地域特色的鎏金棺飾等器物的出土,說明峽江地區鎏金銅器的制作并非由官方統一管理,應該是由當地民間作坊生產制造。

(二)峽江地區鎏金技術的淵源

據文獻資料及考古學研究,戰國中晚期,楚文化控制了峽江核心地區,巫山至忠縣一帶應為楚國勢力范圍及楚文化影響區域。《淮南子·兵略訓》記載,楚國勢力最強之時,其地“南卷沅、湘,北繞穎、泗,西包巴、蜀,東裹郯、淮;……楚國之強,大(丈)地計眾,中分天下”[13]。《華陽國志·巴志》記載:“而江州以東,濱江山險,其人半楚”[14]49,直接說明了峽江地區深受楚文化的影響。白九江先生認為,三峽考古發現表明,楚文化在西周中晚期就已經對巫山地區有一定的影響。到了春秋中晚期和戰國早期,楚文化已經完全控制了瞿塘峽以東的巫山地區,并進而對奉節、云陽、萬州等地區產生了一定的影響。戰國中期晚段至戰國晚期早段,楚文化深入到峽江腹地的忠縣一帶,控制了長江干流沿線的地區[15]。還有學者提出,楚文化西進后與當地土著文化融合,形成所謂楚文化的“峽區類型”[16]。可以看出,重慶峽江地區,尤其是忠縣至巫山一帶與楚文化的關系十分緊密。重慶峽江地區最早的鎏金銅器出現于峽江東部的萬州、奉節等地,可以推測,峽江地區的鎏金工藝的出現可能是受到西邊楚文化影響。

秦漢時期,巴蜀地區設立鐵官及其他手工業管理機構,在蜀地建立起了一套高效的手工業管理體系,進行官營手工業生產。《漢書·地理志》記載,西漢有八個郡設工官,其中的蜀郡、廣漢郡工官以漆器、銅器而聞名,是制作供宮廷使用乘輿器的官營作坊。蜀漢繼承了漢代的工官制度,成都設有直屬中央政府的工官作坊。其中以建武二十一年(公元45年)“蜀郡西工造”鎏金銅樽[17]、建武二十三年“蜀郡西工造”鎏金銀銅樽[18]、元和二年(公元85年)“蜀郡西工造”鎏金銀銅舟[19]三件鎏金銅器代表了漢代四川盆地冶金制作技術的最高水平。根據這些鎏金銅器刻銘可知,蜀郡工官的組織體制分監造、制造、主造系統,鎏金銅器制作的工序包括“鑄”“涂”“文”“洀”“造”等,參與的工匠和官員多達十人以上,體現出器物制作的復雜工序、精細的制作工藝和嚴密的組織管理體系。此外,朝鮮樂浪漢墓出土有金銅扣漆耳杯、金銅扣夾纻漆盤等器物,其上有“元始四年,蜀郡西工”“居攝三年,蜀郡西工”等銘文[20]。貴州清鎮平壩漢墓出土了11件漆耳杯[21],6件較為完好的耳杯均為夾纻胎銅耳鎏金,其中2件明確記載為廣漢郡工官制造的漆耳杯和1件蜀郡西工造的漆耳杯。以上考古發現表明,秦漢時期巴蜀地區的鎏金青銅器制造業已具備相當龐大的規模,其產品不僅提供給中央政府,更是遠銷海內外。盡管漢代中央政府未直接在巴郡設立工官制造鎏金銅器,但蜀郡、廣漢郡與巴郡毗鄰,彼此間的政治、經濟、文化交流自秦漢以前便已發生,并從未中斷過。因此,可以推斷,秦至蜀漢數百年間,巴蜀地區設立的大型官營作坊促進了鎏金銅器在峽江地區的出現和流行。

綜上所述,我們認為峽江地區鎏金銅器制作工藝的出現可能是受到西部楚文化與東部蜀文化的共同影響而產生的,在其發展過程中,特別是西漢中晚期至東漢中晚期的繁榮發展期,蜀文化對其產生的影響更加深遠。

(三)峽江地區流行鎏金銅器的原因

豐都至巫山一帶是峽江地區鎏金銅器出現較多的地區,兩漢時期鎏金銅棺飾最為流行,該地區盛行鎏金銅棺飾的原因可能有以下幾個方面。

第一,峽江地區處于溝通成都平原與江漢平原的要道,多種文化的相互交流促進了鎏金銅棺飾的流行。墓葬中的飾棺習俗并非峽江地區的傳統,戰國時期的巴人墓葬中不見有棺飾現象,戰國時期保存較好的楚墓中多見荒帷、池的棺飾,多處楚墓中發現玉璧現象,有學者認為是楚墓連璧制度下的棺飾[22],西漢時期的楚墓多見以雕刻或繪畫的形式將璧加飾于棺上,如馬王堆1號墓內棺檔上所繪玉璧[23],長沙砂子塘西漢墓棺蓋和頭檔上繪制璧,足檔上繪制璜[24],這種璜與璧的組合與峽江地區流行的雙龍頭形和圓形牌棺飾的組合十分接近,兩者之間應有一定的淵源關系。此外,峽江地區鎏金圓形銅棺飾上的圖案與成都平原等地畫像石棺上的圖案存在極大的相似性,有學者認為其受到了巴蜀地區畫像石棺的巨大影響[25],可以說,峽江地區兩漢時期大量流行的鎏金銅棺飾是與畫像石棺并列的四川地區漢代墓葬兩大飾棺系統之一。

第二,鎏金銅棺飾的流行是漢代峽江地區民間宗教信仰復雜性的產物。首先,漢代人追求長生不老,希望通過食用仙丹或使用鎏金食器以達到延年益壽的目的。《鹽鐵論·散不足》記載:秦始皇時期,燕齊方士言“仙人食金飲珠,然后與天地相保”[26]。四川綿陽雙包山2號西漢墓出土金汞齊,學者認為是西漢煉丹實物[27]。《史記·封禪書》記載“祠灶則致物,致物而丹砂可化為黃金,黃金成,以為飲食器,則益壽”[28]。煉丹技術與鎏金銅器制作的相似之處是使用汞(水銀)與金,相同的材料與相似的制作工藝,反映出當時人們對長生不老的相同追求。峽江地區出土鎏金圓形銅棺飾上的“西王母”“雙闕”圖案以及“天門”榜題等代表了漢代民間對西王母的崇拜,營造出升仙的環境并引導墓主進入“天門”,是漢人生前追求長生不老的思想在死后的延續。其次,漢代流行厚葬,崇尚“事死如事生”,希望借助人力來保障尸體的不朽。《史記》中也記載到秦始皇墓內“以水銀為百川江河大海,機相灌輸,上具天文,下具地理”[29]。漢代人大量使用鎏金銅器則正是希望借助汞(水銀)來保障墓主不朽的樸素愿望。因此,峽江地區漢代鎏金銅棺飾是上述多種思想雜糅、綜合民間信仰的復雜產物。

第三,豐富的鹽鹵資源與繁榮的鹽業影響。4 000萬年前的喜馬拉雅造山運動,促使地下鹽鹵外露,四川盆地形成大小鹽盆數十處,重慶峽江地區恰好位于這個資源最豐富的中心地帶,重要的地點包括巫溪寧廠,云陽白兔井、渙泉井、云安鹽廠遺址,忠縣中壩遺址、中壩鹽井遺址等。據《漢書·地理志》記載,重慶峽江地區的巫山、云陽等地,漢代都曾設鹽官,“南郡,巫縣有鹽官”“巴郡,朐忍(今云陽)縣有鹽官”[30],《華陽國志·巴志》記載,“臨江縣(今忠縣),……有鹽官,在監、涂二溪,一郡所仰;其豪門亦家有鹽井,……漢發縣,有鹽井”[14]67,“魚復縣,有鹽泉”[14]77,《水經注》記南浦縣(今萬州),“溪硤側,鹽井三口,相去各數十步,以木為桶,徑五尺,修煮不絕”[31]。東漢大多數時期施行鹽鐵政策,在產鹽豐富地區設立鹽官負責鹽稅征收,極大地促進了地方鹽業生產,也造就了一批因鹽而致富的地方豪族勢力。著名的忠縣無名闕,可能為漢代忠縣泔井因鹽致富者的墓闕[32]。漢代鹽官所在的涪陵、忠縣、萬州、云陽、奉節、巫山等地與鎏金銅器主要分布區的重合并非偶然。隨葬鎏金銅器的墓葬一般出土物豐富,規格較高,推測部分墓主人應為掌控當地鹽業資源和貿易的高官商賈[33]。

參考文獻:

[1]甘肅省博物館.甘肅省文物考古工作三十年[M].北京:文物出版社,1979:139-153.

[2]高西省.戰國時期鎏金器及其相關問題初論[J].中國國家博物館館刊,2012(4):42-55.

[3]前西南博物院,四川省文物管理委員會.四川巴縣冬筍壩戰國和漢墓清理簡報[J].考古通訊,1958(1):11-32.

[4]司馬遷.史記·夏本紀[M].北京:中華書局,1982:63.

[5]徐中舒.試論岷山莊王與滇王蹻的關系[J].思想戰線,1977(4):75-82.

[6]任乃強.華陽國志校補圖注[M].上海:上海古籍出版社,1987:91.

[7]司馬遷.史記·貨殖列傳[M].北京:中華書局,1982: 3260.

[8]范曄.后漢書·郡國志[M].北京:中華書局,1965:3507.

[9]夏湘蓉.中國古代礦業開發史[M].北京:地質出版社,1980:313.

[10]楊小剛.三峽地區春秋戰國至漢代青銅器科技研究[M].北京:科學出版社,2013:39.

[11]孫華.四川盆地的青銅時代[M].北京:科學出版社,2000:39.

[12]重慶市文物考古所,重慶市文化遺產保護中心.重慶文物考古十年[M].重慶:重慶出版社,2010:65.

[13]高誘.淮南子注[M].上海:上海書店,1986:256.

[14]常璩.華陽國志校注[M].劉琳,校注.成都:巴蜀書社,1984.

[15]白九江.從三峽地區的考古發現看楚文化的西進[J].江漢考古,2006(1):51-64.

[16]黃尚明.楚文化的西漸歷程——兼論楚文化的“峽區類型”[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2004 (11):20-29.

[17]方國錦.鎏金銅斛[J].文物參考資料,1958(9):69-70.

[18]郝良真.邯鄲出土的“蜀西工”造酒樽[J].文物,1995 (10):80-83.

[19]許建強.東漢元和二年“蜀郡西工造”鎏金銀銅舟[J].文物,2014(1):88-92.

[20]梅原末治.支那漢代紀年銘漆器圖說[M].京都:桑名文星堂,1943:28-36.

[21]貴州省博物館.貴州清鎮平壩漢墓發掘報告[J].考古學報,1959(1):85-103.

[22]黃鳳春.試論包山2號楚墓飾棺連璧制度[J].考古,2001(11):60-65.

[23]湖南省博物館.長沙馬王堆一號墓[M].北京:文物出版社,1973:26.

[24]湖南省博物館.長沙砂子塘西漢墓發掘簡報[J].文物,1963(2):13-24.

[25]蔣曉春.有關鎏金銅牌飾的幾個問題[J].考古,2007 (5):74-83.

[26]王利器.鹽鐵論校注[M].北京:中華書局,1992:355.

[27]何志國,孫淑云,梁宏剛.我國最早的道教煉丹實物[J].自然科學史研究,2007(1):45-50.

[28]司馬遷.史記·封禪書[M].北京:中華書局,1982:1385.

[29]司馬遷.史記·秦始皇本紀[M].北京:中華書局,1982:265.

[30]班固.漢書·地理志[M].北京:中華書局,1962:1566,1603.

[31]王國維.水經注校[M].上海:上海人民出版社,1984: 1056.

[32]白九江.巴鹽與鹽巴——三峽古代鹽業[M].重慶:重慶出版社,2007:42.

[33]李水城.渝東至三峽地區的鹽業考古[C].中國鹽業考古第三集.北京:科學出版社,2013:190.

責任編輯:羅清戀

Research on the History of Development of Gilt Bronze in Xiajiang Area

YANG Xiaogang, XIAO Birui, ZOUHouxi

(Chongqing Cultural Heritage Research Institute, Chongqing Yuzhong District Chongqing 400013, China)

Abstract:This paper takes the gilt bronzes excavated in Xiajiang area of Chongqing from the recent ten years as the research objects. Based on the categories and quantities analysis, it was found that the categories, distribution and epidemic periods of these gilt bronzes in this area had their own developing sequence and features. Combining the archaeological discoveries with documentation, this paper discussed the gilding technology’s origin, the cause of the epidemic of the gilt bronzes in Xiajiang area and some other questions.

Key words:Chongqing; Xiajiang area; gild; history of development

作者簡介:楊小剛(1974—),男,陜西三原人,博士,研究館員,主要從事文物保護與科技考古學研究。

基金項目:本文系重慶市社會科學規劃項目“三峽地區青銅器鎏金銀技術發展史研究”(項目號:2013YBLS114)的階段性研究成果。

收稿日期:2015-11-12

中圖分類號:K876.41

文獻標志碼:A

文章編號:1673-8004(2016)01-0063-07