小議政府決策中的微觀經濟學方法

盧朝鋒

西南財經大學

小議政府決策中的微觀經濟學方法

盧朝鋒

西南財經大學

發展是我國當前執政興國的第一要務,經濟工作在各級各地政府仍占據重要位置,要做好經濟工作,就有必要掌握點兒經濟學的理論和方法,本文圍繞一個小的政府決策案例,來說明微觀經濟學理論在決策中的指導意義。

政府 決策 微觀經濟學

一、引言

當前我國國策是以發展為第一要務,并注重公平正義,就是說要以發展經濟為重,做大財富蛋糕,同時要分好蛋糕。圍繞這一指導思想,政府做了大量的決策,千方百計助強扶弱,目的就是做大經濟總量、同時抑制收入差距。

比如為了提高國內生產總值、增加居民收入,出臺為企業低價供地、減免稅收、給予科研獎勵、鼓勵創業等等政策;為了促進社會公平、扶持弱小,采取轉移支付、財政補貼、低保、扶貧等等措施。

各地政府百花齊放,各顯神通,新的政策層出不窮。但有時候決策者和群眾會發現,有一部分政策出臺后有些反而適得其反,有些事倍功半,有些毫無效果,造成行政和財政資源的浪費。比如連續多年通過行政命令、經濟政策抑制房價,但房價卻是年年創新高;為了解決中小微企業貸款難的問題,出臺各種扶持政策,但中小微企業貸款難問題依舊存在;為了保證收入公平,給予一些市縣鄉扶貧資金,卻造成多地爭戴貧困帽、以貧窮為榮的滑稽現象。

經濟工作是重要工作,要搞好經濟工作,就需要經濟學的理論為指導,掌握好經濟學工具,才有可能更好地制定相關政策,更有利于問題的解決。

以一則小案例來說明,現在政府為了解決中小微企業融資難問題,會預算一筆專項資金,資金的用途一般有兩種基本方式,一是給企業貼息、二是給銀行獎勵,應該采取哪種方式呢?如果沒有經濟學的思維,有些決策者可能會認為銀行有錢不在乎那點兒獎勵,而給企業貼息最直接,是民心工程,也是最好的選擇。如果從經濟學的角度思考,可能就會有不同的看法。

經濟學最基本的思路是供給、需求和價格。我們將銀行放貸看成是市場供給S,把企業借貸看成是需求D,從幾個方面分析,來看看應該采取哪一種方式相對有效。

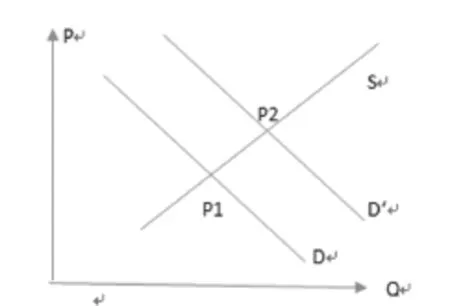

二、從供給、需求曲線的角度分析

方式一:給企業貼息;這時市場資金價格(利率)沒有變化,由外來補貼這一外部因素引起企業貸款訴求增加,會使得需求曲線D向右平移到D’,市場資金價格由P1上升到P2,融資成本上升。比如原來市場利率是7%,現在因為有政府補貼1%利息,企業可以接受8%的市場利率,而銀行面對8%價格也會增加放貸,出現融資量增加、融資成本提高的局面。(圖1)

圖1

方式二:給銀行獎勵;這時市場資金價格(利率)沒有變化,由外來獎勵這一外部因素引起銀行放貸意愿提高,會使得供給曲線S向右平移到S’,市場資金價格由P1下降到P2,融資成本下降,企業得利。比如原來市場利率是7%,現在因為有政府按放貸額1%的獎勵,銀行會提高放貸積極性,也會稍稍接受比7%低一些的市場利率,出現融資量提高、融資成本下降的有利局面。(圖2)

圖2

從這一角度分析,決策者應該選擇給銀行獎勵,而不是補貼企業。

三、從價格彈性角度分析

價格彈性,是指供給和需求對價格變動的反應程度。

(一)需求價格彈性

這里沒有相關統計數據,但從現實來看,中小微企業貸款的需求缺乏彈性。中小微企業面對銀行缺乏最基本的議價能力,只能被動接受,否則對于銀行設立的砍頭貸、貸轉存、貸轉匯再貼現等等這些增加借貸成本的條件不會輕易接受,但現實是這些情況普遍存在。另外從近年來小額貸款公司、民間借貸迅猛增長可以看出,當企業在銀行貸不到款時,轉而求助于成本更高的民間借貸,可以看出企業的第一目的是拿到錢,成本因素放在第二位。因為沒有流動資金、付不出工資和上游貨款,企業會立即關閉,造成虧錢也要保命的無奈局面。這種情況下,企業首先是要擠進融資的圈子,即使不給企業補貼,企業仍然要貸款。

(二)供給價格彈性

供給價格彈性,銀行不愿意給中小微企業貸款主要有三個方面的原因:一是企業財務不規范,信息不足不符合銀行評估標準;二是中小微企業抵押物不足值,風險大;三是銀行一筆貸款業務,無論2億還是100萬貸款,都需銀行多人完成現場查看、審批、貸后監管等等一系列工作,成本相差不大,但收益卻相距甚遠,工作人員肯定傾向于做大額業務。可以看出如果提高利率,或者給予補助,提高銀行收入,彌補其人力成本支出,可以增加銀行放款的意愿。如果獎勵資金直接給予貸款相關人員,可能激勵性更高。

從價格彈性角度看,供給價格彈性相對需求價格彈性高。因此給予供給方獎勵比給予需求方補貼更能促進貸款量的增加。

另外,從公平角度看,如果給予貸款企業補貼,會造成獲得貸款企業與沒有獲得貸款企業之間的不公,缺資金的窮的揭不開鍋,獲得資金的對于少量補貼也無多大補益。

當然解決融資難的問題不僅僅是獎和補的選擇,還包括政府擔保、風險補償、開放銀行業增加供給、利用多層次資本市場鼓勵企業直接融資等等多種政策工具;影響企業借貸成功與否的情況千差萬別,各方訴求各不相同,也不能僅從供給需求角度分析。本文化繁為簡,以此說明經濟學方法和理論的必要性,提倡多用科學系統的方法指導現實問題。同時也提倡政府部門加強政策實施后的數據收集,作好項目和決策的績效評估,用數據對比研判下一步政策走向,而不是憑感覺決策。