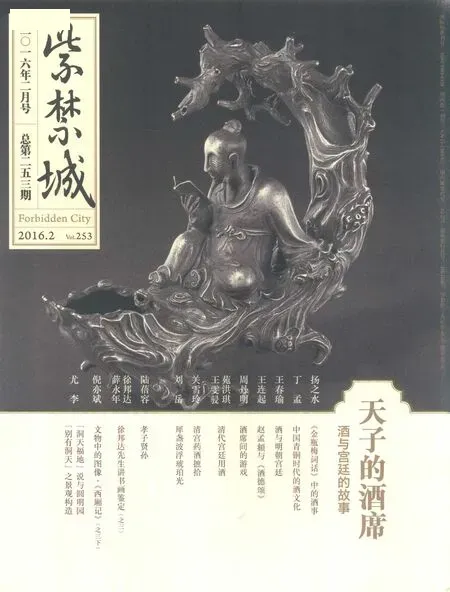

犀盞波浮琥珀光 犀角酒具的使用

劉 岳

故宮博物院器物部副研究館員

?

犀盞波浮琥珀光犀角酒具的使用

劉 岳

故宮博物院器物部副研究館員

中國(guó)酒文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng),而作為酒文化重要代表之一的酒具,也發(fā)展得異彩紛呈。除去青銅、金銀、陶瓷、漆、玉等材質(zhì)之外,犀角制酒具也值得我們關(guān)注。而在談?wù)撓蔷凭咧埃覀冃鑿南c犀角說(shuō)起。

犀與犀角的認(rèn)知

今天,犀牛只分布在地處熱帶的非洲中、南部以及亞洲南部的印度、爪哇、蘇門(mén)答臘等地,而在戰(zhàn)國(guó)秦漢以前,中國(guó)境內(nèi)也有犀牛生存,而且數(shù)量還應(yīng)頗為可觀(guān)。一九二二年,法國(guó)傳教士桑志華、德日進(jìn)曾組織科學(xué)考察隊(duì),在寧夏東部發(fā)現(xiàn)的舊石器時(shí)代動(dòng)物化石中即有犀牛。進(jìn)入新石器時(shí)代,在浙江余姚河姆渡、河南淅川下王崗等遺址中都發(fā)現(xiàn)了犀骨,直到殷商晚期的安陽(yáng)殷墟發(fā)掘出的動(dòng)物遺骨中,也鑒定出有犀牛的骨骼。這都表明在很長(zhǎng)的一個(gè)歷史階段,犀牛的分布很廣,哪怕是人口稠密的中原地區(qū)也不乏其活動(dòng)的痕跡。至于南方各地,在先秦文獻(xiàn)中更是其長(zhǎng)養(yǎng)之地,如《爾雅·釋地》:「南方之美者,有梁山之犀、象焉。」《墨子·公輸》:「荊有云夢(mèng),犀、兕、麋、鹿?jié)M之。」《國(guó)語(yǔ)·楚語(yǔ)》:「巴浦之犀、犛、兕、象,其可盡乎?」因此,在秦漢以前,國(guó)人對(duì)犀的形象并不陌生。這一點(diǎn)可以從流傳至今的造型藝術(shù)品中找到旁證。商晚期的四祀其卣,耳部塑造成雙角犀首狀,十分寫(xiě)實(shí);小臣艅犀尊,為一完整的蘇門(mén)犀造型,特征準(zhǔn)確,略作夸張,足見(jiàn)制作者對(duì)其外貌了然于胸;而可能晚至戰(zhàn)國(guó)末西漢初的錯(cuò)金銀云紋犀尊,依然細(xì)節(jié)逼真,孔武有力,生氣勃勃。

秦漢以后,犀牛在北方已不多見(jiàn),關(guān)中地區(qū)至遲在西漢晚期已經(jīng)絕跡。唐代能保證犀角貢賦之地還不少,《新唐書(shū)·地理志》中列舉的有澧、朗等十三個(gè)州。其中最北的為施州,相當(dāng)于今湖北西南的恩施地區(qū),緯度約在北緯三十度二十分,野犀應(yīng)可分布至其北的長(zhǎng)江三峽地區(qū)。到了宋代,其活動(dòng)北界向南退縮得很快,能保障貢賦數(shù)量的地點(diǎn)急劇下降到只有一兩個(gè)地區(qū)。明清時(shí)期,野生犀牛生存狀況惡化更甚,不僅分布不斷南移,而且區(qū)域范圍不斷收縮,主要的三處亦彼此隔離:四川和貴州毗鄰地區(qū);廣西東南部和兩廣毗鄰地區(qū)南段,即六萬(wàn)大山和云開(kāi)大山一帶;云南西南部地區(qū)。二十世紀(jì)初,有調(diào)查顯示,兩廣、云南等地還有零星出沒(méi)記錄,但其滅絕的大勢(shì)已無(wú)可挽回了。

商 四祀其卣局部之犀首狀耳高三四·五厘米 寬一九·三厘米故宮博物院藏

商 小臣艅犀尊美國(guó)舊金山亞洲藝術(shù)博物館藏

商 龍紋觥山西石樓桃花莊出土山西省博物館藏

隨著犀牛在我國(guó)逐漸稀少,各地土產(chǎn)犀角來(lái)源日蹙,對(duì)犀角的需求卻不曾稍減,故而從漢代甚至更早,犀角便是重要的進(jìn)口物品之一。正如《隋書(shū)》卷三十一所言:「南海、交趾……多犀象玳瑁珠璣,奇異珍瑋,故商賈至者,多取富焉。」唐宋時(shí)期,海外貿(mào)易繁榮,國(guó)家設(shè)有市舶司等專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)管理相關(guān)事宜,「蕃國(guó)歲來(lái)互市,奇珠瑇瑁,異香文犀,皆浮海舶以來(lái)」(唐代李翱《嶺南節(jié)度使徐公形狀》)。這些貿(mào)易來(lái)的犀角大多出自東南亞產(chǎn)犀地區(qū),不過(guò),通過(guò)阿拉伯商人的中介,更有些遠(yuǎn)航東非海岸的中國(guó)商船,將非洲犀角也運(yùn)來(lái)東方。

隨著犀牛的生活范圍不斷向南退卻,人們對(duì)其形象與習(xí)性的認(rèn)識(shí)日漸模糊,各種附會(huì)和鑿空之論羼雜進(jìn)來(lái),且隨著知識(shí)盲點(diǎn)的擴(kuò)大,變得越來(lái)越不可分辨。如東晉郭璞注《爾雅》「犀似豕」謂其「形似水牛,豬頭,大腹,庳腳,腳有三蹄,黑色」,都相當(dāng)準(zhǔn)確,但說(shuō)到角則解釋為「三角,一在頂上,一在額上,一在鼻上」。這種說(shuō)法影響極大,慢慢成為經(jīng)典論述,后人大多沿襲成說(shuō),更有甚者又加入更多耳食與想象,層累相積,成為一筆糊涂賬。

要特別留意的就是虛構(gòu)出來(lái)的「頂上之角」,因?yàn)樗c著名的「通犀」(或曰「通天犀」)有密切的關(guān)系。早在《漢書(shū)》卷九七中就有以「通犀……珍盈于后宮」來(lái)夸飾武帝時(shí)國(guó)家殷富,「殊方異物四面而至」。顏師古注引三國(guó)魏如淳語(yǔ)謂:「通犀,中央色白,通兩頭。」是用花紋解釋該詞之嚆矢。東晉葛洪《抱樸子》所述更為詳細(xì):「通天犀角有一赤理如綖,有自本徹末。」且具有分水、駭雞、避邪、解毒等神奇功能。唐宋時(shí)又衍生出通天犀花紋「形似百物」(唐代段成式《酉陽(yáng)雜俎》)之說(shuō)。除通犀外,文獻(xiàn)中又常見(jiàn)卻塵犀、辟水犀、夜明犀、辟暑犀、蠲忿犀等等名目,有些還與通犀混合,成為其神異的表現(xiàn)之一。其實(shí),以「駭雞」一詞為例,本為梵文或孟語(yǔ)「犀」之對(duì)音(詳見(jiàn)蘇繼庼校釋《島夷志略校釋》),所謂「置米中雞不敢啄」之類(lèi)奇談怪論根本就是建立在對(duì)一個(gè)譯名的過(guò)度詮釋之上,其余種種也大都是隔膜日久后生出的想象罷了。

其實(shí),犀角在我國(guó)越來(lái)越依賴(lài)于進(jìn)口,大多數(shù)人連見(jiàn)到實(shí)物的機(jī)會(huì)都很少,更遑論能有什么深入系統(tǒng)地認(rèn)識(shí)了。在故宮博物院的藏品中,我們發(fā)現(xiàn)一件千字文編號(hào)闕九〇五4的牛角小杯,其包裝木盒的盒蓋內(nèi)面貼有黃色紙簽,楷體墨書(shū)「解毒杯。是犀角杯。乾隆二十一年十二月十一日,欽命西洋人郎士寧、湯執(zhí)中等認(rèn)看,云解水中諸毒力大于獸角碗」。奇怪的是其材質(zhì)顯非犀角——由于盒與物不是嚴(yán)絲合縫,故而還不能斷定「解毒杯」是否即指此杯。而「獸角碗」未見(jiàn),只木盒尚在,編號(hào)呂八三四,蓋內(nèi)亦書(shū)「獸角碗。似犀角琢成,乾隆二十一年十二月十一日,欽命西洋人郎士寧、湯執(zhí)中等認(rèn)看,云解諸酒毒、水毒力大于解毒杯」,內(nèi)底書(shū)「西洋」二字。據(jù)這兩件實(shí)物上的信息可知,即令不乏珍異之材和專(zhuān)門(mén)人士的內(nèi)廷,也只能求助西洋人來(lái)辨識(shí)犀角,而對(duì)其說(shuō)法中的矛盾抵牾之處,似乎除了記錄備案外,竟不能置一詞。從此不難推想國(guó)人對(duì)犀與犀角的生疏已達(dá)何種程度。

犀雕、犀杯與酒

犀雕工藝的流傳

談到犀角工藝之始,限于資料,目前還不清楚。依其他門(mén)類(lèi)的情況,骨角之用開(kāi)始極早,犀角的制器功能當(dāng)也可被先人認(rèn)識(shí)。在《爾雅·釋器》中有「角謂之觷,犀謂之剒」等語(yǔ),東晉郭璞注其為「治樸之名」,宋代邢昺則疏解所謂「治樸」是「俱未成器」。然則,犀角粗加工工藝既已冠以專(zhuān)名,表明至晚在周代,犀角工藝應(yīng)具備了一定的獨(dú)立性。而目前掌握的材料中,若依時(shí)代縷敘,以羅振玉著錄的一件出自殷墟的「筒形殘器」為最早。只是殷墟科學(xué)發(fā)掘有年,卻未見(jiàn)有相似實(shí)例,故其說(shuō)近于孤證。

晚至唐代之前,文獻(xiàn)中涉及犀角制品之處漸多,但基本上是一筆帶過(guò),又幾乎沒(méi)有實(shí)物留存,因此依然難以深入探討。大抵其品類(lèi)越益豐富,且不單有服飾、生活用具(簪、導(dǎo)、箸等),還有與士階層之禮儀與時(shí)尚聯(lián)系密切的犀具劍、犀柄麈尾、犀如意等。

唐代詩(shī)文小說(shuō)中涉及犀角制品者更多,僅從名目上已可知其品類(lèi)較前更為多樣。尤其重要的是,在日本奈良東大寺之藏寶倉(cāng)庫(kù)正倉(cāng)院內(nèi),收藏有相當(dāng)于這一時(shí)期的犀角制品實(shí)物,包括斑犀偃鼠皮御帶、犀角把刀子、各式犀角如意等,是我們討論這一階段犀角工藝的很有價(jià)值的參考。

結(jié)合這一階段的實(shí)物與文獻(xiàn)描述,可知此時(shí)比較重視犀角本身質(zhì)地紋理之美,不以顯示雕工為目的,為了更好地襯托,有時(shí)還選擇與其他貴重材質(zhì),如金、銀等相結(jié)合。

宋代文化甚為發(fā)達(dá),各種工藝均有長(zhǎng)足進(jìn)步,犀角工藝當(dāng)無(wú)例外。雖然目前還未見(jiàn)有可信的實(shí)物傳世,但此時(shí)文獻(xiàn)中論及犀與犀角的產(chǎn)地、花紋、等級(jí)乃至各種犀帶銙的文字遠(yuǎn)較之前為多,認(rèn)識(shí)也更為深入,其中不少觀(guān)點(diǎn)影響深遠(yuǎn)。

而據(jù)《元史·百官志》載,元代官方營(yíng)造機(jī)構(gòu)將作院下設(shè)溫犀玳瑁局,掌成造犀、象等器皿造作;修內(nèi)司下設(shè)犀象牙局,掌兩都犀、象龍床,卓(桌)器,系腰等事,可見(jiàn)其時(shí)犀角雕刻工藝在官手工業(yè)中所占重要地位。在這一時(shí)期,犀角制品的性質(zhì)似伴隨文人士大夫生活方式審美化傾向的深化而不斷向清賞類(lèi)文房器具演進(jìn)。元人孔克齊在《至正直記》卷四中謂:「古今無(wú)匹者,美玉也……古犀次之。」又說(shuō):「古犀,斑文可愛(ài),誠(chéng)是士夫美玩,固無(wú)議者矣。」他所指的「古犀」是何樣貌,尚不得其詳,不過(guò),這種觀(guān)念卻很可能是導(dǎo)致明清犀雕仿古風(fēng)格泛濫的理論先導(dǎo)。

犀杯的使用

今天能夠見(jiàn)到的犀角制品實(shí)物,一般認(rèn)為大多作于明清時(shí)期,而又以從明晚期至清早期的十七世紀(jì)前后為最繁榮的階段。值得注意的是,此時(shí)的實(shí)物絕大多數(shù)均為杯盞,犀帶之類(lèi)幾乎沒(méi)有傳世。距離那個(gè)時(shí)期不遠(yuǎn)的乾隆皇帝就曾在《明制百花洲圖犀角杯八韻》(作于乾隆四十年,一七七五年)的自注中指出「明制犀角杯甚多」。近人葉恭綽也在《遐庵談藝錄》中談到:「明尚犀杯,幾為貴游不可少之物,與宋重犀帶同,至清代乃忽不重視,是所傳大抵皆明代作也。」又說(shuō):「清初似尚相當(dāng)重之,不知何時(shí)始變異。」這很可能與中上階層的生活方式和宴飲娛樂(lè)的時(shí)尚緊密相關(guān)。當(dāng)時(shí)有一種說(shuō)法認(rèn)為以犀杯盛酒可以產(chǎn)生獨(dú)特的香氣,如周亮工在《書(shū)影》中謂:「世

人共云犀爵酌火春后,則香驟滅。予過(guò)溫陵,黃東厓相國(guó)以火春酌犀斛飲予。泉州舉郡皆以為非此不足以發(fā)犀香也。論乃大異。」這是說(shuō)酒可發(fā)犀之香。而李漁在《閑情偶寄》中則陳義相對(duì):「酒具……富貴之家,犀則不妨常設(shè),以其在珍寶之列,而無(wú)炫耀之形,猶仕宦之不飾觀(guān)瞻者。……且美酒入犀杯,另是一種香氣。……玉能顯色,犀能助香,二物之于酒,皆功臣也。」這是說(shuō)犀杯可增酒香。袁宗道在《對(duì)酒》一詩(shī)中說(shuō)得更具體:「美酒入犀杯,微作松柏氣。佐之芹與蒿,頗有山林意。」不論如何,類(lèi)似既肯定其內(nèi)斂的審美格調(diào),又強(qiáng)調(diào)其功能性的標(biāo)舉,都為犀杯的流行提供了理論依據(jù)。勸杯 從使用者的描述來(lái)看,犀杯似乎還不是普通酒具,而是多作為「勸杯」,即酒宴過(guò)程中用來(lái)勸酒的珍貴材質(zhì)酒杯,在主客及陪客間傳遞,每次都需飲干。清人談遷在《北游錄》里,曾記述云南保靖「土官延客」:「主人方舉箸自起行酒,至十余。金、銀、犀、玉等器一酌不再侑。」因「其禮大抵?jǐn)M于王公」,并非邊地之俗,可證明犀杯之類(lèi)在宴飲過(guò)程中的用法。日本人中川忠英所著《清俗紀(jì)聞》是根據(jù)實(shí)地調(diào)查記錄下來(lái)的清乾隆時(shí)期江、浙、閩一帶民間風(fēng)俗,相當(dāng)具體詳實(shí)。在卷九「酒宴」條中述及敬酒過(guò)程:

唐 犀角杯日本奈良東大寺正倉(cāng)院藏

唐 犀角杯日本奈良東大寺正倉(cāng)院藏

主人在適當(dāng)時(shí)候吩咐取另外之酒杯(小字注:此杯或?yàn)橐糟y或錫制之帶腳酒杯,或?yàn)橄潜4朔Q(chēng)為爵杯。主人向客人說(shuō):「要奉敬一杯。」向杯中斟滿(mǎn)酒后雙手捧給客人。客人雙手接過(guò)說(shuō):「敬領(lǐng)。」飲干后,立即斟滿(mǎn)酒向主人說(shuō):「回敬。」而把杯還給主人,主人雙手接過(guò)飲干。然后,陪客亦用此杯逐次向貴客敬酒。主人再向陪客敬酒。陪客之間亦互相奉敬、回敬。

從中亦可見(jiàn)勸酒之酒具與席間常設(shè)之酒杯不同,它們或者容量較大,或者形制特異、材質(zhì)珍奇。據(jù)揚(yáng)之水先生考證,勸杯是從唐代觥盞發(fā)展而來(lái),而觥盞則源于先秦時(shí)期的兕觥。兕觥即所謂罰爵,是對(duì)宴飲過(guò)程中的失禮者進(jìn)行罰酒的器具,為酒杯之大者。根據(jù)孫機(jī)先生的看法,兕觥本即為犀角所制,山西石樓出土的一件青銅器正是仿照犀角之形而來(lái)。按照上古以來(lái)的飲酒習(xí)俗,舉杯須盡,因此作為罰盞,它必得容量大,或不易飲盡,方可添助席間樂(lè)趣。宋元以后流行的勸杯,一方面可用于勸酒,一方面可用于賞玩,后者在此前還未成風(fēng)氣,其間滲透的當(dāng)是文人雅士的好尚。

解毒 以犀角制飲酒器還有一個(gè)原因是經(jīng)常被提起的,就是古人認(rèn)為它有極強(qiáng)的解毒功能,即乾隆皇帝在詩(shī)中所稱(chēng)的「解鴆因?yàn)槠鳌埂T诮裉炜磥?lái),犀角的此種功能顯然被夸大了,但這對(duì)犀杯的制作可能起到了一定的促進(jìn)作用。類(lèi)似觀(guān)念甚至影響到外國(guó)人,如馬司頓(Marsten)在《蘇門(mén)答臘史》中就稱(chēng):「犀角能解毒,故制為酒杯。十五世紀(jì),泰雷司(Ctesias)稱(chēng)印度一角犀之功用,謂角制杯有奇效云云。」

清 犀角雕蓮螭紋荷葉式杯高八·六厘米故宮博物院藏

禮品與收藏品 犀杯作為珍貴的酒具,還

可以作為朋友間互贈(zèng)的禮品。晚明東林領(lǐng)袖趙南星就曾贈(zèng)予陳方伯(號(hào)荊山)一只,并在詩(shī)中說(shuō):「酌我犀角杯,遙思澆磊砢。」似有遙相呼應(yīng),以為祝禱之意。也可以作為有吉祥寓意的壽禮,如抗倭名將、戲曲家汪道昆的《荷葉犀杯銘》:「挹甘露,注青蓮,為君壽,壽萬(wàn)年。」其意甚明。同時(shí),犀杯還是一種重要的收藏品。著名文人王世貞曾在信中自稱(chēng):「舊藏兩犀杯,乃宋物……取紫酡酥點(diǎn)西京葡萄于此杯,對(duì)進(jìn)之,當(dāng)不惡。」可惜他只是一筆帶過(guò),沒(méi)法讓我們揣摩明人眼中的「宋物」到底是什么樣子。

可以說(shuō),犀杯已經(jīng)逐漸融入精致化的文人生活方式的方方面面,其內(nèi)涵越來(lái)越豐滿(mǎn)。

明 尤通款犀角鏤雕花木人物槎杯及局部、款識(shí)高一一·七厘米 長(zhǎng)二七厘米故宮博物院藏

明 犀角荷葉形帶流杯高一五·八厘米故宮博物院藏

犀杯的形制

早期犀杯的形態(tài)我們所知有限。在前述正倉(cāng)院藏品中有兩件頗堪注意:甲高五厘米,口最長(zhǎng)十五點(diǎn)五厘米,最寬八點(diǎn)四厘米,重七十六點(diǎn)八克;乙高四點(diǎn)一厘米,口最長(zhǎng)十點(diǎn)二厘米,最寬八點(diǎn)三厘米,重七十七克,為同類(lèi)制品目前所知最早的例證。雖光素?zé)o紋,但器形優(yōu)美,且已呈現(xiàn)出后世犀杯常見(jiàn)的闊口小底之形。這樣的設(shè)計(jì)當(dāng)然最大限度地減少了對(duì)珍貴材質(zhì)的浪費(fèi),也更好地突顯出犀角本身的獨(dú)特性。

晚此之實(shí)物與對(duì)實(shí)物的描述都付之闕如,直到明清時(shí)期才逐漸清晰起來(lái)。在記錄嘉靖四十四年(一五六五年)查抄權(quán)臣嚴(yán)嵩家產(chǎn)的物品清冊(cè)《天水冰山錄》中,所列犀杯類(lèi)制品包括:

金鑲犀角酒盤(pán)一十九個(gè);

金鑲犀角荷葉杯一個(gè);

珍奇器玩:

犀角雕花杯二只;

犀角杯六只。

其他稍微具體的形制描述還有荷葉杯、葵杯、規(guī)矩杯、乳杯、天鹿杯、芙蓉杯等。前二者尤其值得我們注意,因其可以取以與實(shí)物相印證,為犀杯的斷代提供標(biāo)尺。在牛津大學(xué)阿什莫林博物館特雷德斯坎特陳列室(TradescantCollection)中陳有一件犀角雕葵花紋杯,杯形如一朵大花,外壁枝蔓相連,在杯底成鏤空環(huán)形座。此杯是英國(guó)皇室園藝家老特雷德斯坎特(John Tradescant 1570~1638)舊藏,其卒年為一六三八年,故此杯的時(shí)代下限至少在十七世紀(jì)四十年代以前。有的學(xué)者更認(rèn)為它可能是晚明福建漳州地區(qū)的產(chǎn)品。這樣的例子尚不止一個(gè)。中國(guó)文化在歐洲皇室風(fēng)行的年代,中國(guó)犀角雕刻也得到青睞,曾是哈布斯堡家族最重要藝術(shù)贊助人之一的奧地利大公斐迪南二世(Ferdinand II 1529~1595)、魯?shù)婪蚨溃≧udolf II 1522~1612)等都有不少收藏。犀角玉蘭杯被改裝為銀質(zhì)高足杯,可能為魯?shù)婪蚨涝谝涣柶吣曛烈涣灰荒觊g收藏。犀角葵花螭紋杯則可能為斐迪南大公二世的藏品。而當(dāng)時(shí)還流行對(duì)中國(guó)犀杯進(jìn)行改作的情況,最常見(jiàn)的是按照喜好加裝金銀口足包鑲,多為十六世紀(jì)以前的工藝,無(wú)意中為判斷該器物年代留下了佐證。如紐約大都會(huì)博物館藏一件犀角雕花鳥(niǎo)紋杯,不僅鑲有十六世紀(jì)英國(guó)制銀口足,且刻有銘文「Ellane Butler Countess of Ormond end Ossorie 1628」,證明此器最晚的年代也在一六二八年(明崇禎元年)之前。排比這些作品,可以找到有相當(dāng)部分是與特雷德斯坎特犀杯相似的連座鏤空花葉造型,它們很可能代表了晚明時(shí)期犀杯的一些典型特征。

另外兩種犀杯形制也值得我們給以特別地重視。一是槎杯,這種器形比較特殊,一般而言多有中空的儲(chǔ)酒空間,不過(guò),其橫置的方式顯然與典型的犀杯豎向利用材料的方式不同。兩相比較,槎杯更能發(fā)揮犀角天然形態(tài)的優(yōu)勢(shì),故而得到了一些著名工匠的青睞,成為一種有代表性且具備一定傳世實(shí)物規(guī)模的品類(lèi)。槎杯很可能直接取自元代工匠朱碧山所創(chuàng)制的銀槎形制,沈從文先生甚至上溯其源至戰(zhàn)國(guó)時(shí)的羽觴、唐代的多曲長(zhǎng)杯等古代「酒船」類(lèi)器物。它似乎符合廣義的仿古概念,而在演化過(guò)程中又被注入了祝壽等吉祥寓意,內(nèi)涵越益豐厚。另一是碧筒杯。以整枝犀角雕作束蓮式,杯身為一大荷葉,莖為流,經(jīng)彎折變形處理,其中空一直貫穿至杯身,形制非常新穎。它的意匠或許來(lái)自唐人段成式《酉陽(yáng)雜俎》中關(guān)于「碧筒杯」的記載,體現(xiàn)了文人士大夫的生活品位、審美格調(diào)乃至無(wú)處不在的創(chuàng)意靈感和對(duì)時(shí)尚的引領(lǐng)作用。碧筒杯在多個(gè)工藝領(lǐng)域都有所反映,但在犀雕中卻占有較為突出的位置。

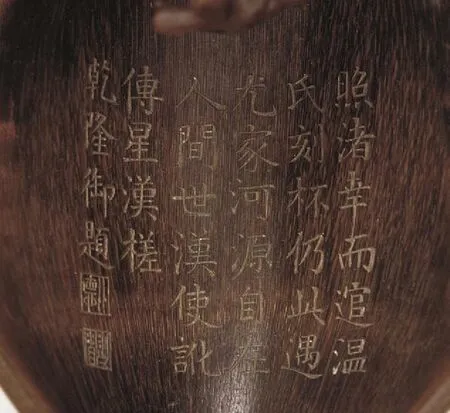

清乾隆 犀角蓬瀛仙侶圖杯及局部、款識(shí)臺(tái)北故宮博物院藏

值得注意的是,此時(shí)以犀杯為代表的犀角制品也像其他工藝門(mén)類(lèi)一樣,突出雕刻意匠,而且流行的造型往往掏空器芯,染色也相當(dāng)普遍——文獻(xiàn)里多次提及用紅色鳳仙花加礬或涂或煮的工藝——這樣一來(lái),突顯犀角的紋理似乎就變得不那么重要了。正如沈從文先生所說(shuō):「明清人作酒器,中心必須挖空,由于應(yīng)用要求不同,再不會(huì)過(guò)問(wèn)有無(wú)白透子。(過(guò)我手的實(shí)物不下二百種,就沒(méi)有一種符合通犀情況的。可知酒器事實(shí)上不在那線(xiàn)白心!)」隨著精英階層的仿古、玩古意識(shí)逐漸濃厚,犀杯不僅在器形上吸收古代青銅器的因子,而且在器表追求古色古香的典雅和內(nèi)斂,幾乎和以前完全異趣了。

清乾隆 犀角雕西園雅集圖杯高一五?二厘米 口徑一九?五厘米×一一厘米底徑五?六厘米×四?五厘米故宮博物院藏

清宮所藏犀杯

最后,我們?cè)賮?lái)看看清宮制作犀杯的情況。目前看來(lái),其制作數(shù)量有限,質(zhì)量也不如預(yù)想中高明,即便是各種工藝均稱(chēng)總其大成的乾隆朝也不例外。

在乾隆中晚期以前,《活計(jì)檔》中記錄有關(guān)犀角的活計(jì),大抵以配座或配錦匣、錦袱等為主,還有少量為收拾見(jiàn)新,又偶見(jiàn)在現(xiàn)成器物上刻字或加款的情況,真正制作完整器物的記錄極少。值得一提的只有乾隆十七年至二十二年(一七五二~一七五七年)所作「犀角班指八件」并配「商金銀海棠盒」這一組作品了。

清 犀角雕太白醉酒圖杯及局部、款識(shí)高九厘米 口徑一四·一厘米×九·三厘米底徑五厘米×三·五厘米故宮博物院藏

直到乾隆四十六年(一七八一年),檔案里才明確記載造辦處制作了「犀角蓬瀛仙侶觥」,此器至今尚存,上有「大清乾隆仿古」及「辛丑」紀(jì)年御題詩(shī)。乾隆五十三年(一七八八年),如意館為新做得的云龍四喜犀角杯配山水座畫(huà)紙樣;同年又為新做得的西園雅集犀角杯配座畫(huà)紙樣。后者現(xiàn)藏故宮博物院,有「大清乾隆仿古」款識(shí)及「乾隆己酉御題」詩(shī)句,而在同年為犀角云龍杯作的御題詩(shī)里,乾隆皇帝自矜地寫(xiě)道:「命匠敦淳樸,作杯斥巧浮」,表明他對(duì)犀角工藝關(guān)注雖晚,但強(qiáng)調(diào)古雅渾樸的宮廷審美格調(diào),卻與玉雕等其他工藝類(lèi)別一脈相承。

清 犀角雕飲中八仙圖杯及局部高一三·九厘米 口徑一五·八厘米×一〇·二厘米底徑四·八厘米×四·三厘米故宮博物院藏