節水灌溉稻田水碳通量日變化特征

王冠依,丁 潔,吳 雨,禹佳奇,王 琳,楊士紅(河海大學水利水電學院,南京 210098)

全球水資源緊缺,糧食問題凸顯下,一系列節水灌溉技術得到大面積應用,灌水條件改變勢必導致農田水碳通量變化。水稻作為我國主要糧食作物,已有研究表明節水灌溉能影響稻田水汽通量[1],已有對稻田碳通量的研究主要針對淹水灌溉稻田,針對節水灌溉條件下碳通量變化的研究較少。另外,已有針對節水灌溉稻田水汽通量的研究主要采用蒸滲儀法[2],而蒸滲儀面積有限,限制了其結果的代表性。渦度相關技術作為蒸散發觀測的另一可靠方法[3,4],相對蒸滲儀,具有更大的面積代表性,若其具有較好的能量閉合狀況,則其數據質量和可靠性就能得到保障[5]。同時,渦度相關技術可以同時實現田間水碳通量的同時觀測。本文以節水灌溉稻田為主要研究對象,運用渦度相關系統連續觀測不同天氣條件下節水灌溉稻田水碳通量日變化數據,揭示不同天氣對節水灌溉稻田水碳通量日變化的影響,旨在為揭示節水灌溉的環境效應,豐富水稻節水灌溉理論提供科技支撐。

1 材料與方法

1.1 試區概況

試驗于2014年在河海大學水文水資源與水利工程科學國家重點實驗室昆山試驗研究基地開展。試驗區(31°15′ 15″N ,120°57′43″E)屬亞熱帶南部季風氣候區,年平均氣溫15.5 ℃,年降雨量1 097.1 mm,年蒸發量1 365.9 mm,日照時數2 085.9 h,平均無霜期234 d。當地習慣稻麥輪作,土壤為潴育型黃泥土,耕層土壤為重壤土,土壤有機質21.88 g/kg,全氮1.79 g/kg,全磷1.40 g/kg,全鉀20.86 g/kg,土壤密度1.30 g/cm3。試區常年盛行東南風,觀測場所監測下墊面為控制灌溉的稻田,控制灌溉處理在返青期田面保留5~25 mm薄水層,以后的各個生育期灌溉后稻田不建立水層,以根層土壤含水率占飽和含水率60%~80%的組合為灌水控制指標[6]。

1.2 試驗設計

在試驗區西北位置安裝有渦度相關系統(Campbell Sci.,USA)用來采集稻田水碳通量等,該系統主要有CR3000數據采集器、CAST3A型三維超聲風速儀、EC150型CO2/H2O分析儀、HMP155A型溫濕探頭、CNR4凈輻射計、TE525MM雨量桶、HFP01sc熱通量傳感器組成,數據采集頻率為10 Hz,每30 min數據取平均以便分析。三維超聲風速儀以及CO2/H2O分析儀安裝高度2.5 m,溫濕探頭觀測高度為2 m。本研究采用了從2013年6月26日到10月25日的觀測數據。該年稻季降雨量為460.6 mm,小于該地區多年稻季平均降雨量為520.5 mm,為降雨中等偏下年型。

1.3 數據處理

渦度相關數據用Edire[7]軟件處理后,實現了二次坐標旋轉修正、超聲虛溫訂正和空氣密度脈動訂正等,且由于地勢平坦,忽略地形的影響。本研究選用稻季2013年稻季連續觀測的30 min通量數據進行分析,剔除降雨時段及降雨前后1 h的通量數據[8]和夜間湍流不充分混合引起的潛熱通量低估數據。研究表明,摩擦風速μ能夠作為度量湍流混合強度的指標,因此選擇大于一定閾值μ的通量數據用以處理和分析,可以減少通量數據的不確定性[9,10]。本研究選擇μ=0.1 m/s作為摩擦風速臨界值[11](通常取0.1~0.3 m/s),剔除μ<0.1 m/s的通量數據。稻季平均能量閉合度為88%,高于國際通量網(FLUXNET) 約80%的平均能量閉合度[12],表明本觀測獲得的通量數據質量與可信度高,能代表觀測區域通量大小與變化特征。

渦度相關數據插補延長方法主要有[13]:平均日變化法、根據特定氣象條件查表法和非線性回歸法。本文對于短時間內(小于3 h)的缺失數據直接采用線性內插法;對于較長時間(大于3 h)的缺失數據用平均日變化法(MDV)、以10 d(依不同作物不同生育期取7~14 d)為窗口的相鄰數據變化規律進行插補[13]。

2 結果與分析

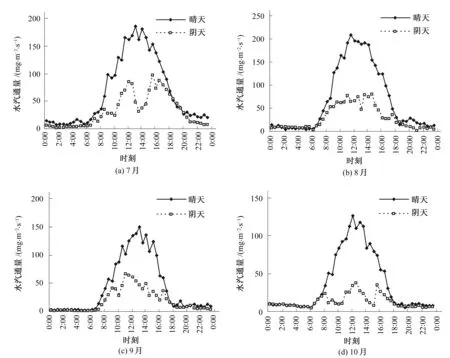

2.1 不同天氣條件下稻田水汽通量典型日變化

分別選取陰天和晴天下水稻全生育期稻田各月典型日的水汽通量進行分析,每30 min統計一個數據。由圖1可以看出,陰天下稻田各月典型日水汽通量變化較一致,呈現兩邊較小中間凸起的不規則鋸齒狀,且白天變化的波動較大。具體的變化規律如下:在早晚及夜間,稻田水汽通量較小,有的接近于0;而稻田白天水汽通量從7∶00左右開始升高,在10∶00-16∶00 之間一直保持在相對較高的水平,然后開始下降,到20∶00以后變化緩慢。稻田白天各月水汽通量總體上均遠大于0,分析其原因為白天太陽福射較大,氣溫也較高,近地面的水稻通過蒸騰作用將水分排出植株體到達空氣中,造成水汽濃度增加,會向水汽濃度較低的上層流轉,因而形成方向向上的較大水汽通量。稻田陰天日內水汽通量7月和8月的峰值較接近,與9月和10月的峰值差異比較大。這是因為7月陰天典型日選擇的是生育初期值,此時田面還有水層,水面蒸發的影響較大;8月則是由于水稻的生理生長在最旺盛時期,同時溫度較高;而9月與10月,水稻生長處于生長后期,再加上氣象條件中溫度降低,共同造成了稻田水汽通量峰值降低。

晴天稻田各月典型日水汽通量變化均呈現倒“U”形。凌晨和夜間水汽通量的變化比較平穩,且處在較低的水平。白天從6∶00左右開始逐漸升高,在12∶00-14∶00達到一天中最大值,然后開始下降,到18∶00以后平穩變化。七八月水汽通量在12∶00左右達到峰值然后開始下降,到13∶00左右逐漸回升,到14∶00又達到一個峰值,這可能與高溫下水稻的“午休”現象有關,這與王建林等[14]針對華北平原冬小麥水汽通量日變化的研究結論基本一致。8月晴天稻田水汽通量的峰值最大,七八月稻田水汽通量日變化中各時段偏差較小,且較九十月的值大。

水稻全生育期各月陰天與晴天稻田水汽通量典型日變化之間的對比表明,陰天下稻田水汽通量的峰值是晴天下水汽通量峰值的0.5倍左右,且相較于晴天下水汽通量較為平穩的日變化過程,陰天下水汽通量日變化的波動幅度較大,這是由于陰天條件下,烏云的時隱時現對輻射的影響較大,輻射的變化造成了水汽通量日內變化的劇烈波動,而晴天里云量較少對輻射的影響相對較小。陰天下早晨稻田水汽通量開始快速升高的時間相比晴天下有所延后,這是由于清晨凈輻射的突然出現會造成水汽通量迅速增加,而陰天下太陽輻射強度有所降低且較晴天下日出時間較晚所致。

綜上所述,各月陰天與晴天稻田日內水汽通量均呈倒“U”形變化,陰天為多峰變化,晴天為較穩定的單峰變化。不同天氣條件稻田各月典型日水汽通量夜間和凌晨各時刻的偏差較小,白天下晴天各時刻稻田水汽通量遠遠大于陰天值。

圖1 不同天氣條件稻田水汽通量各月典型日變化

已有采用渦度相關法研究旱田水汽通量日變化的研究較多,本研究結果與王建林等[14]和秦鐘等[15]分別針對華北平原冬小麥與夏玉米得到的水汽通量規律基本一致,但節水灌溉稻田的水汽通量值明顯較旱作農田水汽通量值大,這主要與節水灌溉稻田土壤含水量高(部分時間有水層)有關。

2.2 不同天氣條件下稻田CO2通量典型日變化

相關研究表明,稻田CO2通量的變化主要與作物的光合作用、土壤及植株的呼吸作用密切相關,而光合和呼吸受輻射影響較大,因此分別選取陰天和晴天兩種輻射條件對水稻全生育期各月典型日的CO2通量進行分析,每30 min統計1個通量數據,結果如圖2所示。

由圖2可以看出,陰天下稻田各月典型日CO2通量變化較一致,均呈現兩邊大中間小的多峰型變化,在白天變化的波動較大且以光合為主,夜間則以呼吸為主。具體的變化規律如下:在早晚CO2通量均是較大正值,17∶00以后隨太陽輻射逐漸減小至消失,植株與土壤呼吸逐漸占據主要作用,CO2通量呈現逐漸升高的趨勢;而白天從早晨7∶00左右開始升高,在7∶00-17∶00之間一直保持在較低水平,CO2通量為負值,表現為光合固碳,然后到17∶00以后變化緩慢。稻田中CO2通量的變化總體上白天以光合為主表現為負值,夜間以呼吸為主表現為正值。不同月份之間對比表明:在凌晨7月稻田CO2通量變化出現了與其他3個月相反的現象,這是由于7月水稻處于生長初期,水稻植株較小,陰天下傍晚到凌晨逐漸變低的溫度造成水稻夜間的呼吸作用減小,CO2通量的變化表現為逐漸降低;陰天下7、10月稻田CO2通量的峰值較接近為-6 μmol/(m2·s)左右,與八九月的峰值偏差較大。八九月水稻生理生長最旺盛,同時溫度相對較高,白天光合固碳較強,稻田CO2通量峰值較小;而7月水稻植株較小,生理生長較弱,10月則是由于水稻處于生長后期,生理生長減弱,溫度也較低,上述原因造成了不同月份之間的差異。

晴天下稻田各月典型日的CO2通量變化均呈現“U”形。凌晨和夜間CO2通量變化比較平穩,為正值且處在較高的水平。白天從7∶00開始逐漸降低,在10∶00-14∶00達到一天中最小值,然后開始升高,到18∶00左右升高到較大值,此后緩慢平穩變化。不同月份之間對比表明,7月與另外3個月峰值偏差較大,10月的峰值也較大,但10月稻田CO2通量呈現“V”形日內變化,各時段均較八九月值小。

水稻全生育期各月陰天與晴天稻田CO2通量典型日變化之間對比表明,7、10月陰天下稻田CO2通量峰值是晴天下值的0.5倍左右,且相較于晴天下CO2通量較為平穩的日變化過程,陰天下CO2通量日變化的波動幅度較大,這是由于陰天條件下,烏云的時隱時現對輻射的影響較大,輻射的變化造成了水稻光合作用變化的劇烈波動,而晴天里云量較少對輻射的影響相對較小。而在水稻生長旺盛的八九月,兩種天氣條件下稻田CO2通量日變化多數時段值的偏差均較小,只是在中午前后的值偏差較大。

綜上所述,不同天氣條件稻田各月CO2通量典型日夜間和凌晨為正值且各時刻差異較小,而白天下偏差較大。陰天與晴天稻田各月CO2通量日內變化趨勢相似,陰天變化呈現多峰變化,晴天下呈較穩定的“U”形變化。

圖2 不同天氣條件稻田各月CO2通量典型日變化

朱詠莉[11],陸龍驊[16]與Miyata等[17]分別針對我國湖南桃源、江蘇常熟和日本岡山地區稻田進行的CO2通量日變化特征分析結果與本研究基本一致;但在CO2通量的數值上存在一定的差別,如晚稻抽穗期,本地區觀測的通量平均值為-6.82 μmol/(m2·s),而桃源地區與常熟地區觀測結果分別為-4.74與-8.44 μmol/(m2·s)。本試驗站與常熟地區較近,兩者差異主要與灌溉方式的不同有關,與常熟地區實行的淹水灌溉相比,節水灌溉降低了稻田CO2的凈吸收量。除了灌溉方式,桃源地區水稻生長期的、氣候條件以及天氣變化等的不同是影響其CO2通量與本試驗站結果不同的重要原因。

3 結 語

(1)節水灌溉水稻全生育期中,不同天氣條件下稻田日內水汽通量白天各時刻值偏差較大,晴天條件下較大且其峰值為陰天下的0.5倍。節水灌溉稻田各月陰天與晴天典型日內水汽通量變化趨勢均相似,陰天變化呈現多峰變化,晴天下變化較穩定,呈倒“U”形變化。夜間和凌晨變化較小,差異也較小,各時刻的差異不大,白天情況下差異較大。水稻全生育期各月陰天下典型日稻田水汽通量的峰值是晴天下水汽通量峰值的0.5倍左右。各月之間陰天和晴天的水汽通量在生育中期的八九月峰值均較大。

(2)節水灌溉水稻生長前、后期晴天條件稻田CO2通量值較陰天大,水稻生長旺盛時期不同天氣條件對稻田CO2通量日內變化影響較小。節水灌溉稻田各月陰天與晴天典型日CO2通量變化趨勢相似,陰天呈現多峰變化,晴天變化較穩定,夜間和凌晨變化穩定且差異較小,白天差異較大,夜間以呼吸排放CO2為主,白天以光合固定CO2為主。7、10月陰天典型日稻田CO2通量峰值是晴天峰值的0.5倍左右,而在水稻生長旺盛的八九月,兩種天氣條件稻田CO2通量日變化多數時段偏差較小,在中午前后的值偏差較大。

[1] 丁加麗,彭世彰,徐俊增,等. 基于Penman-Monteith 方程的節水灌溉稻田蒸散量模型[J]. 農業工程學報,2010,26(4):31-35.

[2] 丁加麗,彭世彰,徐俊增,等.控制灌溉條件下水稻蒸發蒸騰量及作物系數試驗研究[J]. 河海大學學報(自然科學版), 2006, 34(3):239-242.

[3] 李思恩, 康紹忠, 朱治林, 等. 應用渦度相關技術監測地表蒸發蒸騰量的研究進展[J]. 中國農業科學, 2008,41(9):2 720-2 726.

[4] Mauder M, Oncley S P, Vogt R, et al. The energy balance experiment EBEX-2000. Part II: Intercomparison of eddy-covariance sensors and post-field data processing methods[J]. Boundary-Layer Meteorology, 2007,123(1):29-54.

[5] Li Zhengquan, Yu Guirui, Wen Xuefa, et al. Evaluation of energy balance closure of China FLUX sites[J]. Science China Earth Sciences, 2005,48(S1):51-62.

[6] 彭世彰,徐俊增. 水稻控制灌溉理論與技術[M]. 南京:河海大學出版社,2011.

[7] 王介民. 渦動相關通量觀測指導手冊(Ver.20120212)[Z].http:∥westdc.westgis.ac.cn/water/surveystd.2012.

[8] 陳 琛. 淮河流域農田生態系統能量平衡與閉合研究[D]. 合肥:安徽農業大學, 2012.

[9] Anthoni P M, Freibauer A, Kolle O, et al. Winter wheat carbon exchange in Thuringia, Germany[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2004,121(1):55-67.

[10] Peter M Anthoni, Annette Freibauer, Olaf Kolle,et al. Turbulent flux measurements above and below the overstory of a boreal aspen forest[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2004,121(1):55-67.

[11] 朱詠莉. 亞熱帶稻田生態系統CO2通量研究[D]. 陜西楊凌:中國科學院研究生院(教育部水土保持與生態環境研究中心), 2005.

[12] Wilson K, Goldstein A, Falge E, et al. Energy balance closure at FLUXNET sites[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2002,113(1):223-243.

[13] 王尚明,胡繼超,吳高學,等. 亞熱帶稻田生態系統CO2通量特征分析[J]. 環境科學學報,2011,31(1):217-224.

[14] 王建林,溫學發,孫曉敏,等. 華北平原冬小麥生態系統齊穗期水碳通量日變化的非對稱響應[J]. 華北農學報,2009,24(5):159-163.

[15] 秦 鐘,于 強,許守華,等. 華北平原農田水熱通量與作物水分利用效率的特征與模擬[J]. 中國科學D輯(地球科學),2004,34(SⅡ):183-192.

[16] 陸龍驊, 程彥杰, 卞林根, 等. 長江三角洲典型稻作區近地層二氧化碳等湍流通量的觀測研究[J]. 地球物理學報, 2003, 46(6): 751-759.

[17] Miyata A, Leuning R, Denmead O T, et al. Carbon dioxide and methane fluxes from an intermittently flooded paddy field[J]. Agric. For. Meteorol, 2000,102:287-303.