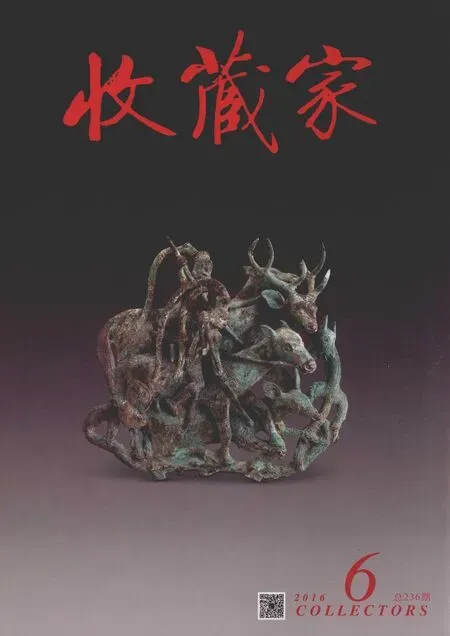

盛世吉金

——云南省博物館藏江川李家山古滇青銅器賞介

□郭 佳

Guo Jia

盛世吉金

——云南省博物館藏江川李家山古滇青銅器賞介

Appreciation of Jiangchuan Lijia Mountain Ancient Bronze Wares in Dian Stored in Yunnan Provincial Museum

□郭 佳

Guo Jia

“滇”是我國西南邊疆古代少數民族建立的原始王國,主要分布在今云南省中部及東部地區,以滇池水域為中心。據考古數據證實,滇國出現的時間至遲不晚于戰國初期,盛于戰國末至西漢初,西漢中期以后開始衰落,至東漢初被中原王朝的郡縣制代替。當時的滇國古民族尚未使用文字,這使得古滇人原始但豐富的生活及其創造出的燦爛青銅文化被逐漸湮沒在了時間的長河中。滇國的歷史,在我國古代史研究中幾為空白。我國古文獻上雖對滇國歷史有過片段記載,但多來自傳聞或轉錄,最早見于司馬遷《史記?西南夷列傳》中的寥寥百字,“西南夷君長以什數,夜郎最大;其西糜莫之屬以什數,滇最大。始楚威王時,使將軍莊蹻將兵循江上,略巴、黔中以西。蹻至滇池,方三百里,旁平地,肥饒數千里,以兵威定屬楚。欲歸報,道塞不通,因還,以其眾王滇,變服,從其俗,以長之”。后至西漢時,漢武帝發兵,“滇王離難西南夷,舉國降,請置吏入朝。于是以為益州郡,賜滇王王印,復長其民”。 然而這樣的“國中之國”也并未維持太久,西漢末年大量漢族移民由內地進入邊疆,當地的郡縣制亦不斷鞏固,逐步取代了滇王的地方政權。至東漢中葉,我國西南邊疆歷史上長達五百年的古滇王國已完全銷聲匿跡了。那些曾經記錄著一個強盛部落的青銅器,在封土之下,一睡就是兩千年。

建國后,滇池區域及附近地區不斷發掘出大量滇國時期的文化遺物,較為重要的發掘地有晉寧石寨山、江川李家山、呈貢天子廟、曲靖八塔臺等。其中李家山出土文物從器物類別、造型紋飾、鑄造工藝等方面均具有較高的歷史及藝術價值,堪稱古滇國青銅文明鼎盛時期的精華所在,其特色尤其鮮明:一是數量眾多,內涵豐富。據不完全統計,云南省內所有出土的萬余件古滇國青銅文物中,江川李家山出土青銅器占比達百分之四十。古滇國文物中的生產、生活、兵器、禮樂器、裝飾品等各類別器物基本上在李家山出土青銅器中都有發現,并且表現的內容極為廣泛,涉及社會生產生活等各個方面;二是鑄造技術成熟,加工工藝豐富。古滇國文化承續了世界青銅文化的余輝,不同青銅鑄造方法和加工工藝在滇國青銅器上都有所體現。李家山出土青銅器的鑄造方法主要有單范法、泥范法、失蠟法等,器物修飾加工方面可見富麗華貴的鎏金銀工藝、行云流水的線刻工藝,并綜合采用鍛打、模壓、鑲嵌、錯金銀等工藝,體現出高超的青銅制作藝術;三是裝飾方式豐富繁雜、風格多樣。李家山文物中的裝飾紋樣有抽象幾何形紋樣和寫實具象紋樣兩類。幾何紋樣有圓圈紋、云雷紋、網格紋、水波紋等,具象紋樣大多出現在青銅容器、盛器、樂器上,多與抽象紋樣組合成復雜圖案,有人物組合、動物組合、人與動物的互動等,這些逼真生動的人物和動物圖案及立體造像,記錄了古代滇人祭祀、戰陣、紡織、納貢、狩獵、舞樂、宴飲、農作等情景;四是強烈的寫實藝術風格。李家山出土青銅器的寫實風格自由不羈,充滿了藝術的靈性。無論是人物或動物,還是場景描繪,均塑造真實、形象逼真、神形兼備、造型準確,細節精到;五是典型器物的獨具一格。青銅貯貝器、青銅扣飾、青銅俑、青銅工具是李家山出土文物中最具滇文化特色的器物,其中貯藏海貝的青銅容器更是為古代滇人所獨有。這些器物對古滇國社會形態、聚落生活及藝術研究具有重要意義,反映了古代滇國經濟文化的繁榮和滇人的審美意識形態。

國之重器 銅鼓

銅鼓(圖1),戰國(475-221年),江川李家山24號墓出土,高33、鼓面直徑37.5、胴圍140、腰圍115、足徑47厘米,云南省博物館藏。

銅鼓,是滇國青銅器中特色鮮明的一個大類。奴隸社會早期,銅鼓經歷了一個由釜到鼓的形成期,從炊具演變為樂器,隨著社會的發展,銅鼓開始兼具“禮器”的社會職能并在宗教祭祀中占據重要地位。銅鼓的形制隨著其功能的需要向著“鼓面漸大,腰曲漸收”的趨向演變,銅鼓的紋飾也經歷了從無而有、由少至多、自簡到繁的變化過程。

圖1 銅鼓

此鼓鼓面平整,胴部直徑大于鼓面,束腰,足部侈出,胴部與腰部均有四繩紋耳。鼓面正中飾太陽紋,并作十二角光芒圖案,其余圖案由內向外作環繞放射狀,每一暈圈均各飾特色紋樣,如點紋、三角齒紋、圓渦紋等幾何連續紋飾,此外還有動物及人物形象。整器造型端莊,精美大氣。此鼓出土時與另一鼓上下相合,下鼓內滿盛貝幣,當為貯貝器之用。

鼓面中心太陽紋外有七只飛翔的鷺鳥圍繞。中國古代有“鷺為鼓精”之說,古代的樂器建鼓,又稱“鷺鼓”,即因其穿徑的鼓柱上多刻有翔鷺作為裝飾。作為樂器,鼓常與舞蹈聯系在一起;而鷺潔白漂亮的長羽,常常被人們用做舞具,于是形成“舞?鼓?鷺”的一系列藝術組合。如《詩經?魯頌》云:“振振鷺,鷺于下,鼓咽咽,醉言舞,于胥樂兮!”宴會中,舞伎手持鷺羽翩然起舞,如同鷺鳥時而群起,時而下落,甚為美矣,伴隨著鼓聲陣陣,賓客們也情不自禁于酒酣處手舞足蹈。因此,又有“飾鼓以鷺,存其風流”之言。滇池地區自古多鷺,在銅鼓紋樣中的鷺多半引頸伸腿,作展翅飛翔狀,并喜突出它的冠翎、長喙和圖案化的扇形尾巴。文獻曾記載滇池地區古代有“鹽池田漁之饒”,從長喙善魚的水禽,使人聯想到漁歸的喜悅。江川李家山出土的青銅飾物中,有不少以長喙的水禽為主題的裝飾,由“漁利”的觀念,進而普遍化為“祈福求利”。除樂器功用外,銅鼓作為禮儀祭器的內涵有了進一步外延。

鼓身側面有船形紋四只,每只船上有四至五人作劃船狀,人像均裸身并頭飾羽冠,船間有游魚以及長喙大嘴的立鳥紋,由此紋飾可見滇池地區的競渡之風。滇疆域內,從晉寧到江川有滇池、陽宗海、撫仙湖、星云湖等,對于“陸事寡而水事眾”的湖濱居民,滇國競渡活動的出現與其日常生活有著緊密的聯系。在農業逐漸成為社會生產的主要方式后,競渡又常與求雨祈年相結合,并由宗教活動變成了習俗。

在鼓身紋飾最寬處,由連續圓渦紋、點紋組成的條帶縱向分割為八格,其中一格光素,一格立牛,一格作一柱形物立于中央,柱頂引出四繩,繩端個各系一圓環,四名頭戴羽冠的滇人各持一環作打秋千狀,余五格為立牛、飛鳥圖案。從民族志材料中可知,彝族、哈尼族、拉祜族、傈僳族等,均有于節慶日打秋千為戲的習俗,比如哈尼族每年的苦扎扎節,慣有剽牛祭“秋房”,然后聚集打秋千的傳統。此銅鼓上這組游戲紋中,也有一牛立于竿柱下,如此巧合,由此想象出古時滇人祈年樂歲時歡快的祭娛場景。

滇青銅時期,文字尚未出現或文字(漢字)尚未普及使用,但古滇人卻在造器時留下了諸多痕跡,如這銅鼓上的種種紋飾圖案真實生動的再現了古滇人的社會生活景象、風俗習慣以及宗教信仰,成為今天我們認知古滇王國和其風貌的一份珍貴的史料。

獨有千秋 貯貝器

五牛一鼓貯貝器(圖2),戰國(475-221年),高31.2、口徑16.3厘米,江川李家山17號墓出土,云南省博物館藏。

貯貝器為滇文化所獨有的一類貯放貝幣的青銅器,是世界青銅時代文化遺存中僅有的發現,被視為滇國青銅文化中最具有代表性的藝術杰作。

這件貯貝器呈腰部內收的“束腰”筒形,三足,器蓋與器身可分離。器身飾雙旋紋、三角齒紋及菱形紋。器蓋頂上鑄有一面銅鼓及五頭長角飛翹的立牛造像。其中,四牛首尾相向,以逆時針方向環繞于器蓋邊緣,如同列隊行進,圍繞著器蓋中央一面大型銅鼓,上有一體型較大的牛昂首站立。五牛構圖錯落有致,具有韻律化的空間感,生動而莊重。古滇王國時期,銅鼓被視為“國之重器”,是權力與身份的象征,而牛則是財富的代表,這件貯貝器集權力和財富于一身,在奴隸制社會形態下的古滇國,能用此器物者,必是處尊居顯。滇國貯貝器大致可分為五種不同類型,即桶形貯貝器、銅鼓貯貝器、束腰筒形貯貝器、銅鼓形貯貝器和異形貯貝器。區別于其他幾種類型的貯貝器,如借用空腹的銅提桶或是現成銅鼓存放貝幣,束腰筒形貯貝器的出現更有專門性和針對性。可以說,真正的貯貝器,是以束腰筒形貯貝器的出現為標志的。這些貯貝器的史學價值和藝術價值已經遠遠的超越了其實用功能。

虎牛鹿貯貝器(圖3),戰國(475-221年),高34.5、蓋徑16.6厘米,江川李家山22號墓出土,云南省博物館藏。

器物呈圓筒形,束腰,子母口。在其腰部裝飾有精美的線刻紋飾,自上而下分別環繞有三角齒紋、繩紋、孔雀銜蛇紋及鹿、牛等獸紋。器蓋中央雕鑄一頭壯碩的封牛,另有一虎、三鹿以逆時針方向環繞其四周,立獸周身紋飾華麗,精美異常。這件器物最精彩的亮點在其足部,三器足均雕鑄為踞跪的人形,小人高鼻深目,身著花紋對襟上衣和及膝短裙,雙手上舉,如同以頭頂和雙臂之力承托著貯備器,構思頗為奇特。由于滇青銅貯貝器器足均較矮,常被器身遮蓋,器足多以實用為主,變化不大。器足經歷了從扁方形足、圓形短柱足向虎爪狀矮獸足的演變后,一直很穩定,幾無裝飾。這件虎牛鹿貯貝器一反常態,對器足著力刻劃,尤其彰顯出了器主人尊貴的地位和至高無上的權威。

圖2 五牛一鼓貯貝器

圖3 虎牛鹿貯貝器

圖4 立牛銅貯貝器

立牛銅貯貝器(圖4),戰國(475-221年),通高40.8、口徑24厘米,江川李家山18號墓出土,云南省博物館藏。

這件束腰筒形貯貝器有四扁足,子母口,器身光素無紋飾,器蓋上鑄有一圓雕青銅牛造像,整體造型簡練,質樸大方。牛的形象廣泛出現于滇國的青銅器物上,包括兵器、生產工具、生活用具、貯貝器等等,而牛當中最為常見的品種當屬這件器物上所見的巨角隆脊的“封牛”,也作“峰牛”或“犎牛”。《爾雅?釋畜》“犦牛”晉郭璞注:“即犎牛也。領上肉犦胅起高二尺許,狀如橐駝,肉鞍一邊。健行者日三百余里。”《后漢書?西南夷列傳》曾記載永昌郡外產“封牛”,所指就是這種脊背近頸處有隆起的牛。

古滇國時期,牛是滇人重要的肉食來源,同時還充當社會經濟的一般等價物,牛對于滇人而言既是財富的標志,也是威望與地位的象征。將牛雕鑄于銅鼓之上,表現了人們彰顯富貴的心理和對財富增長的渴望。

登峰造極 滇青銅扣飾

二人獵豬扣飾(圖5),戰國(475-221年),高6.5、長12.5厘米,江川李家山13號墓出土,云南省博物館藏。

滇國的青銅飾品中有數量較多的扣飾,這類銅飾品犦正面多刻畫生動的人物或動物紋飾,背面為一矩形扣,或穿系或懸掛。這類器物多采用單面范鑄法鑄造,即先鑄范,將動物或人物紋飾圖案刻劃在范內。澆鑄時將銅液注入單面范的凹坑內,在銅液尚未冷卻時,將預先制好的矩形扣插入銅液中,待完全冷卻后打去外范,即成為一面有精美紋飾,背為糙面的青銅扣飾。

這件器物中,猛獸野豬龐大的身軀占據了整個扣飾過半的畫面,給人一種強烈的壓迫感。迫于生計的滇人,僅憑簡單的武器與體大如牛的野豬進行著殊死搏斗,一個獵人將匕首刺進了野豬的后胯,受驚的野豬將另一個獵人攔腰銜起,這個可憐的獵人身體懸空,表情驚恐,本能地抓住前面的獵狗期望做最后掙扎。另一獵犬則鉆入野豬腹下,撕咬其腰部。一條扭轉的大蛇從獵人、獵犬與野豬的足下穿過,連接起幾個主體造像。兩個獵人頭梳高髻,戴大耳環,著條形紋飾的長衫,手腕戴多道鐲釧,腿纏獸尾,跣足,被激怒的野豬瞪大雙眼、鬃毛根根豎起,撕咬的獵狗、命懸一線的獵人、用盡全力的刺殺......扣飾的元素選取和構圖雖復雜但條理清晰,充滿了故事性,通過寫實的手法,以一個靜態的畫面,還原出了整個野蠻血腥的人獸搏斗情景。

二騎士獵鹿扣飾(圖6),戰國(475-221年),長12.5、高12厘米,江川李家山13號墓出土,云南省博物館藏。

這件扣飾以高浮雕及透雕的手法表現兩個滇國騎士手持長矛,騎馬逐鹿的狩獵場景。騎士頭上飾有長長的翎羽,代表了他們的尊貴身份。兩個獵手面露傲氣,在他們的坐騎之間夾著一頭犄角雄壯的鹿,后面的獵手手中的武器正刺向此鹿。前面獵手的坐騎也將另一頭鹿踏在了蹄下,獵手將手中的長矛狠狠刺向跪倒在地的鹿,矛頭深深扎進鹿的前胸。工匠在表現這場驚心動魄的狩獵場景時,在構圖上做了精心安排:兩匹駿馬以絕對優勢從高處直踏獵物,被壓制的鹿抬頭嘶鳴,舉蹄掙扎,馬匹和鹿看似并行排列,但是孰勝孰負已了然眼前。一條代表土地的長蛇,將多個動物交錯的四肢串聯起來,使整個構圖具有一種向前翻滾的運動感。馬匹因劇烈活動而鼓脹的雙眼和廓張的鼻孔,鹿無力歪斜的頭和扭曲的身體,滇國藝術匠師十分熟悉這些動物的習性,在強調動物外部特征的同時也注意其內心的刻畫,將食肉動物兇猛野蠻和食草動物安靜溫順表現得惟妙惟肖,達到形神兼備的境界。

圖5 二人獵豬扣飾

圖6 二騎士獵鹿扣飾

圖7 祭祀場面扣飾

圖8 虎噬豬扣飾

圖9 三狼噬羊扣飾

圖10 圓形扣飾

祭祀場面扣飾(圖7),戰國(475-221年),高6、寬12厘米,江川李家山24號墓出土,云南省博物館藏。

這件扣飾以透雕的手法再現了古代滇人剽牛祭祀的精彩場面。扣飾右側為一立柱,上粗下細,頂端有兩層圓臺。柱上縛一犍牛,牛角倒懸一幼童,他扭動著身軀,做出痛苦的掙扎。一人緊拉系于牛頸及前腿之繩纏繞于柱上;一人被牛踐倒在地作仰面呻吟狀;牛旁立一人,一手按牛背,一手拉住捆牛頭之繩;另一人于牛后雙手挽住牛尾。畫面下方有二蛇交錯盤繞,一蛇咬住縛牛之繩,另一蛇頭蹲一蛙,蛇張口噬蛙足,這一纏繞扭曲的設計增添了畫面的視覺沖擊力和運動感。這件扣飾雖有多個元素參與,但在藝術構思上主題突出,層次分明,構圖飽滿勻稱,人與獸均形象生動,頗富劇情化,就像現代攝影師用照相機抓拍到的鏡頭一樣,雖只是一個靜態的畫面,但卻極富感染力,將古滇國剽牛祭祀中人與牛生死搏斗的整個場景還原得淋漓盡致。

虎噬豬扣飾(圖8),戰國(475-221年),長7.7、高5厘米,江川李家山20號墓出土,云南省博物館藏。

這件扣飾以生動的造型表現了一只老虎襲擊野豬時的瞬間情景。老虎飛撲在野豬的后背上,爪子緊緊的扣住想要掙脫的獵物,老虎一臉兇殘,尖利的牙齒已經洞穿了野豬的脊梁。壯碩的野豬怒目圓睜,四蹄蹬地,極力反抗,口中發出暴怒的嘶吼,露出寒氣逼人的獠牙。一條長蛇蜿蜒在斗獸的下方,嘴巴在一頭銜住野豬的前蹄,尾巴在另一頭纏繞住老虎的后肢,這一設計不僅統一了扣飾下方凌亂無章的線條,也給整體畫面帶來了一種穩定感。老虎矯捷的身軀和翹起的長尾極富力量感,周身披掛的毛皮紋路和野豬身上的倒豎的鬃毛,這些細部的刻劃和整體特征有機的結合在一起,使主體形象更為典型和凝煉。扣飾雖只截取了搏斗場面中的一個瞬間,但動感的畫面所傳遞出的信息卻給了我們無窮的想象空間。猛虎和野豬這兩個兇殘動物間的搏斗正酣,勝負仍難以預料,只是恰好,滇國的工匠以其超凡的技藝將這一接近高潮的瞬間化成了永恒。

滇國青銅器中較多的表現動物撕咬搏斗的圖像,其藝術構思、題材選擇及圖案布局,均與中亞的斯基泰草原動物藝術有諸多相似,且不說藝術上的巧合是如此偶然,或許流行于歐亞大草原的斯基泰文化真的曾對是時的滇國有過信息的傳遞甚至更深的影響。

三狼噬羊扣飾(圖9),戰國(475-221年),長14、高8厘米,云南省博物館藏。

滇國青銅器中有較多表現動物搏斗的圖案,滇國的工匠在呈現這一題材時并不是描繪動物間單調冗長的追逐或者孰死孰活的悲慘結局,而是將切入點放在勝負將定而未定,轉瞬即逝的典型情節。這件扣飾即是取材于三狼撲向羊身,各自撕咬,羚羊奮力掙扎的經典瞬間。三匹餓狼分工協作,一匹狼咬住羚羊的尾部,四爪前推,正向后用力拖拽羚羊;另一匹狼已然躍上羚羊的脊背正在大肆撕扯;羚羊身前還有一狼,四爪環抱羊的脖頸直往地下拖曳,以期動搖羚羊的重心;空有一副巨角的羚羊此時毫無招架之力,跪倒在地上,眼睜睜看著三狼侵噬。在造型上,創作者以寫實手法,準確、生動地塑造了每個動物在搏斗時的動態和神情,這種取一瞬為主題的藝術構思既還原了自然界中弱肉強食的原始野性,也給人以充分的聯想余地,以二維或三維的畫面表現出多維的情境,極具藝術效果,真可謂匠心獨運,別出心裁。

圖11 牛虎銅案

圖12 獵首紋銅劍

圓形扣飾(圖10),戰國(475-221年),直徑7.1厘米,江川李家山24號墓出土,云南省博物館藏。

這件扣飾運用了雕刻、鑲嵌等裝飾工藝,整器鮮艷華麗,精美絕倫。扣飾整體畫面呈由內而外的放射狀,器面正中凸起處鑲一顆圓泡形綠松石,圍繞中心鑲嵌有三周小的環狀綠松石片,其外透雕十八個手拉手作舞蹈狀的人物像,其衣后均拖一后幅,即所謂“衣著尾”之俗。沿邊再鑲三周細小的綠松石片,綠松石片中央均有穿孔。扣飾所表現的滇人圍成圓圈,連臂而舞的場面構圖十分巧妙,頗具藝術感染力。這種形式的舞蹈至今仍見于云南許多少數民族中,如彝族的跳宮或打歌,白族的踏歌等等。

綠松石在古代稱為瑟瑟或瑯玕,滇國墓葬中出土的綠松石全部為裝飾品,有圓片形、珠形、管形和棗核形等,體量大小不等,有的長數厘米,有的僅為幾毫米。有的穿孔系索成串,作為佩戴的裝飾品,也有的鑲嵌在青銅器上,作為裝飾附件。

在滇國的青銅器上,鑲嵌工藝廣泛應用。鑲嵌物主要為綠松石、孔雀石小珠,也有少量為瑪瑙和玉石珠管。鑲嵌時,先將此珠片排列成需要的圖案,將其嵌在青銅器表面的凹陷處,有的用各種顏色的嵌料互相搭配。從個別青銅器上鑲嵌物脫落留下的黑色印跡看,粘合劑可能為一種生漆。鑲嵌工藝的運用使單一的青銅器表面產生鮮明的色彩對比,極大的豐富了裝飾紋樣的表現力,讓生硬的青銅器瞬間注入了生命的活力。

春祈秋報 祭祀器

牛虎銅案(圖11),戰國(475-221年),高43、長76厘米,江川李家山24號墓出土,云南省博物館藏。

案,即俎,古代祭祀時安放祭品的器物。這件銅案取形于兩牛一虎,在大牛的造型中削去其寬厚的背部成為橢圓形的俎臺,牛站立的四腿自然成為案桌的四足。

這件取材于自然的青銅器在造型藝術的構思上,非常值得品味。

首先,站立的大牛犄角前伸與向后拖咬牛尾的老虎構成了伸展的水平視線,整器呈現出了倒置的三角形狀,制作匠人讓一頭小牛從大牛腹中豎直穿出,與案面形成了十字交叉,這一有趣的設計不但使原本平直的器物線條出現了節奏的變化,同時也使得整器在造型上更為穩定平衡。大牛莊重肅穆,小牛萌憨可愛,老虎野蠻兇殘,三個自然界中的生命在這一刻紛紛展現了其最真實的本性,大牛如同一位慈祥的母親,在孩子身處危險的時候,將其護于身下,以自己的犧牲換來生命的生生不息。這樣的情景,讓人不禁動容。

其次,從鑄造學的觀點看,這件采用模范鑄造法制造的案桌代表著滇青銅器鑄造工藝的極高水平。此案在出土時已破為零散的碎片,牛角脫落,在修復的過程中發現,牛角與牛頭實為分別鑄造后再合鑄在一起,大牛腹下的小牛也是單獨鑄好后再焊接在一起,但整器表面光滑平整,絲毫看不出因分型而留下的范鑄接縫和支釘修理的痕跡。此外,大牛牛頭、軀干及撲于其尾部的老虎實為一次鑄成,但牛與虎的內部均為空腔,說明鑄造時采用了內模。最精彩的地方在于懸空于牛尾的虎身,在鑄其內模時也是懸空雕造的,兩千年前的工匠以高超的技藝完美的鑄造了這樣難度極大的懸空內模,成就了如此大膽的設計,實在讓人為之驚嘆。

牛虎銅案獨特的設計之美也反映出了其創造者——古代滇人親近自然、不拘一格的生活狀態。凝結著古滇人智慧與思想的牛虎銅案堪稱云南青銅文明的一件杰出代表。

獵首紋銅劍(圖12),戰國(475-221年),高28.8厘米,云南省博物館藏。

該銅劍劍柄及刃后鋒兩面均有浮雕人像,皆雙目鼓圓,闊嘴咧齒,面目猙獰可怕。雕于劍柄之人為束發,耳后各垂飾一長帶,著對襟長衣,腰帶正中佩戴一圓形扣飾。其右手持短刀,左手提人頭,畫面詭異奇特。刀刃部的人像發髻高束,佩戴耳飾及手釧,腿纏獸尾,跣足,衣著紋飾華麗繁復,此人高舉雙手,曲腿作跳躍狀,如同在喊叫舞蹈。從兩者的面貌衣著及行為動作看,似為滇國時期專門從事宗教祭祀活動的巫師。

圖13 女俑杖頭

圖14 獵首紋銅斧

圖15 蟲獸紋臂甲

滇國百姓在對自身和自然周遭缺乏認知的情況下,往往把自己的命運寄托于祈求神靈的庇佑和恩賜。然而人和神鬼之間有著不可逾越的鴻溝,于是伴隨著宗教信仰的產生,出現了一批專門溝通人神情感的所謂巫師。在個人專制的酋邦社會,巫師掌握了超自然的唯一途徑,從而攫取了崇高的獨特地位。從滇青銅器圖像所展現的一些繁雜、完備的大型祭祀活動場景看,由巫師所主持的各領域的祭祀儀式已經成為維系滇王統治的精神紐帶,而巫教也從一種地方性的原始宗教逐漸演化成為了滇王維護其統治權力的意識形態工具。

女俑杖頭(圖13),戰國(475-221年),高18、銎徑2.2厘米,江川李家山18號墓出土,云南省博物館藏。

這件杖頭銅飾為一女子跪像,只見她表情肅穆,長發垂落后背,以兩圈繩結簡單束起,耳佩大環,上身穿對襟上衣,下著短裙,衣裙邊緣均有連續紋飾;其右手自然下垂,左手彎曲撫于胸前,手腕佩戴串鐲,跽跪于一銅鼓之上;鼓下連接圓銎,銎內殘留朽木遺跡。

滇國墓葬中發現過數量較多的木杖遺跡,杖的上端均有此圓雕銅飾,銅飾連接圓形銎,銎兩側多有對稱的釘孔,用以固定木杖。這些圓雕銅飾的題材廣泛,有人物、走獸、飛禽、魚蛇等,制作都十分精致。關于木杖的用途,有的人認為是滇國祭祀活動或集會時使用的儀仗器,有的認為是王族的令牌或是扶老用的“鳩杖”,但其確切的用途仍有待考究。

尚武之國 兵器

獵首紋銅斧(圖14),戰國(475-221年),17.2厘米,江川李家山13號墓出土,長云南省博物館藏。

青銅斧源于新石器時代大量使用的斧形砍削器,其安柲的方法最初為內安柲,但因此法不夠牢固,后改為“銎安柲”。斧在中國古代的形狀主要有以下幾種:其一,體較長,刃平直或略呈弧形,圓銎;其二,寬身,弧刃,圓銎,近似兵器中的鉞;其三,兩側近刃部較長或呈弧形,圓銎或長方形直銎,直刃或弧刃,近似現代的斧。

滇國出土的青銅器中,以兵器為最眾。而在已發現的滇國青銅兵器中,又以銅斧的數量最多,裝飾紋樣或平面或立體。這件銅斧刃部接近平直,銎口沿飾以云雷紋,表面呈現一長辮發形的人首圖案,反映了滇人獨特的“獵首”習俗,巫師取人首以祭天神,士兵取戰俘首級以邀功。飛揚纏繞的辮發和人物立體的五官表情刻劃,使這件古兵器極具視覺沖擊力,更增添了諸多神秘的氣息。古代越系民族迷信鬼神,經常舉行獵頭祭祀儀式,以享神靈。作為滇國主體民族的源頭,古代越人的風俗習慣也深深的影響了滇國文化,并在記錄滇人生產生活的青銅器上留下諸多印跡。

蟲獸紋臂甲(圖15),戰國(475-221年),通長21.7、上端直徑8.5、下端直徑6.6、銅片厚0.5厘米,江川李家山13號墓出土,云南省博物館藏。

這件蟲獸紋銅臂甲是滇國青銅器中運用線刻工藝的杰出代表作之一。此臂甲為圓筒形,上粗下細,形同人之手臂。背面有開口,口沿處有對稱的穿孔兩列,便于系繩緊束。在臂甲表面,滇國工匠因形取勢,在弧面上刻畫了虎、豹、野豬、貍貓、猴、雉雞、蜜蜂、蜥蜴、魚、蝦、甲蟲等十七種不同的動物形象,動物與動物之間亦各具動作神態,極其精彩。其中,一虎體型較大,四足矯健,尖利的前爪似欲撲向一只奔逃的長角鹿;其余虎豹則匍匐回首,虎視眈眈;四周環刻貍貓噬雞,雞啄蜥蜴,虎與野豬互噬等圖案,另有警覺的猴子,小魚蝦、甲蟲等襯托其間。整器雕刻線條流暢,動物造型細致縝密,對各個動物的特點都做了著力的刻畫,整個畫面疏密有致,似循環往復,變化多端,美不勝收。從臂甲上互噬的動物,可以發現其中存在著蜥蜴-雉雞-貍貓這樣的一條生物鏈,寓涵著滇國工匠們對于萬物相生相克這一自然規律的初步理解。

縛虎紋銅矛(圖16、17),戰國(475-221年),長40.4厘米,江川李家山24號墓出土,云南省博物館藏。

這件青銅矛的外形雖無特別,但矛骹部雕塑群裝飾卻極為精彩。雕塑共有三組,第一組為頂端圓雕,凹形的欄檻中一頭猛虎被繩索及欄檻所困,動彈不得。虎側立一人(頭部已殘)正執劍欲刺。其下方另有透雕三人造型,他們動作一致,列隊齊力緊拉縛虎之繩。最下方為浮雕二人持繩縛虎圖案,老虎被獵人套牢,無力反抗。二、三組雕刻間配以線刻竹篾紋,這一簡明獨立的層次,充分烘托和映襯了三組主體雕像。制作此青銅器的工匠極具創作情趣,在一個有限的范圍內,使用圓雕、浮雕及透雕等手法進行了立體和平面的多層次刻劃,使整器元素豐富,造型張弛有度,精美異常。三組狩獵場景共同再現了古滇人捕獵猛虎的過程,具有紀實性和戲劇性的審美融合,如同一部紀錄片,讓我們得以了解兩千年前的滇人于自然中求生存的生命故事。

圖16 縛虎紋銅矛

圖17 縛虎紋銅矛局部

圖18 立鳥銅戚

頂端凹形的欄檻表明滇國獵人很可能是用我國古代所說的“阱擭”或“網罟”捕獲野獸。《尚書?費誓》云:“擭,所以捕禽獸機檻之屬”。《周禮?獸人》載:“獸人掌罟田獸。”意即用網具套捕野獸。《周禮?冥氏》載:“冥氏掌設弧張。為阱擭以攻猛獸,以靈鼓驅之,若得其獸,則獻其皮革、齒、須備。”由此可知其狩獵的工具及所獲獵物的用途。近代甚至今天云南的少數民族仍流行使用此方法捕獵,阱擭多用于大型野獸,而猴子,野兔和鳥類等則用網罟。生存之法,傳續古今。

立鳥銅戚(圖18),戰國(475-221年),戚長22、刃寬8.5、柲長122厘米,江川李家山21號墓出土,云南省博物館藏。

戚,同斧,屬于古代砍劈類兵器。戚在發展過程中經歷了由實用兵器到禮儀用器的過程,亦為武舞所執的舞具,如《禮記?樂記》所述:“比音而樂之,及干戚羽旄,謂之樂……故鐘鼓管磬,羽龠干戚,樂之器也。”由此可見。

滇國兵器中,銅戚較少,出土的有限幾件中有的裝配有木柲,少量為銅柲,與戚刀連鑄在一起,銎部多有表現動物崇拜的雕鑄。這件器物為實心銅柲,圓刃,銎部飾雙旋紋,斷面為橢圓形,中段起脊,至刃部呈尖峰狀,柲端鑄一圓雕小鳥造像,昂首、翹尾,古拙有趣,銎側系一只銅鈴。兩千余年的歷史,也沒有塵封住小鈴的叮當作響。如此獨具匠心的一件器物很可能是古滇國祭祀活動中的儀仗器或舞具。

鳥鈕矛(圖19),戰國(475-221年),長18.2、寬9.3厘米,江川李家山24號墓出土,云南省博物館藏。

滇國的青銅矛刃可分為柳葉形和闊葉形兩種,矛頭以下均有供裝木柄的銎,其上多有線刻紋飾或圓雕裝飾,有人物,有動物,無不造型細致,生動精彩。銎口亦有圓形、橢圓形及六棱形等多種形制。這件銅矛銎口呈凹形,飾旋紋、云雷紋和曲線紋,銎一側鑄一圓雕小鳥,鳥呈站立狀,身略前傾,鳥喙與銅矛闊葉形刃部相接,似在啄食。小鳥長尾曳地,自然下垂落在銎口,一副自然天真的模樣。用縮小比例的動物形象裝飾青銅兵器以為鈕,常見于矛、斧、鉞等器形上,這也是古滇國青銅兵器的一個特點,反映了滇國工匠獨特的藝術審美情趣。

曲柄斧(圖20),戰國(475-221年),長12厘米,江川李家山24號墓出土,云南省博物館藏。

這件曲柄斧形制較為特別,其柄與刃連鑄為一體,柄部自然彎曲,整體形似一長頸的鳥首。刃部呈鏟狀,如同前伸的鳥嘴。柄端兩側飾有對稱的餅圖案,酷似鳥的雙目。銎部呈橢圓形,銎上裝飾有線刻旋紋、云紋和曲線紋等平面紋飾。整器雖造型簡單,裝飾也較為樸素,但寥寥數筆將一件線條平直的青銅器刻畫得生動有趣,栩栩如生。這類以自然界中動物的形體特征為元素制作的兵器,稱為“仿生式”兵器, 滇國出土的仿生式兵器除此外,還有蛇頭形銅叉、蛙形銅矛等,這類器物構思新穎,做工精妙,為滇國青銅器中藝術與實用功能高度結合的典范。

虎噬牛狼牙棒(圖21),戰國(475-221年),高30.7、棒徑4.6、銎徑3.1厘米,江川李家山24號墓出土,云南省博物館藏。

明代茅元儀在《武備志》中記載:“取堅重木為之,長四五尺。異名有四:曰槍、曰杵、曰桿、曰棒。植釘于上,如狼牙者,曰狼牙棒。”此器器形和結構都較為奇特,除滇國之外,在其他地區的青銅兵器中較為少見。

該棒為八棱形銅棒頭,棒身上有排列整齊的釘狀錐刺,形似一排排銳利的牙齒。頂端裝飾圓雕虎噬牛的形象。兇猛的老虎攻擊一頭犍牛,老虎避開鋒利的牛角,從牛的身后發動攻擊,前肢躍上牛背,尖利的牙齒咬住了牛的臀部,犍牛臨危不懼,全身運力,伺機反攻,整個搏斗的勝負一時難以預料。觀其細節,老虎運動中的毛皮花紋,犍牛蓄力時鼓起的肌肉紋理都刻劃得清晰逼真。使用這樣一件特種武器,其震懾作用不言而喻。

事死若生 隨葬品

虎噬牛銅枕(圖22),戰國(475-221年),長50.3、寬10.6、高15.5厘米,江川李家山17號墓出土,云南省博物館藏。

圖19 鳥鈕矛

圖20 曲柄斧

圖21 虎噬牛狼牙棒

此器整體為馬鞍形,兩端上翹,中部下凹,表面平整。翹起的兩端各站立一頭圓雕封牛,牛造型雄健,肌肉飽滿,犄角挺立,中部內側為回紋圖案,外側為三組虎噬牛浮雕圖像,雙旋紋地。滇國墓葬中出土了多件此類青銅器,多置于死者頭部,有的表面尚存人齒遺骸、頭骨殘片及耳環等物,遂定名為“枕”。枕作為一種寢具,雖屬私人之物,但自先秦時期,枕便被納入到“禮”的規范中,作為一種重要的社會文化載體。尤其在喪禮中,對枕有特別的禮制規定。《周禮?天官?玉府》記載:“大喪,共含玉,復衣裳。角枕,角柶。”注:“角枕,以枕尸,鄭司農云‘復招魂也’。”《儀禮》、《荀子》、《墨子》等也記載了我國古代居父母之喪,子女要用土塊作枕,以表悲痛之心,此為孝禮。同時,在墓葬中出土的各種質地的枕頭,也表現了用戶的等級觀念。漢代至三國時期王侯的墓葬,常見與金縷玉衣或絲縷玉衣配套的玉枕,有的貴族墓葬也出土繪有復雜彩繪紋樣的石枕、漆木枕或青銅枕等等。這件銅枕上的虎噬牛雕像與牛虎銅案主題相通,以牛、虎等代表財與權的獸紋作為裝飾,可見此器當為古滇國貴族厚葬之明器。

立牛傘蓋(圖23),戰國(475-221年),高14、蓋徑33.5厘米,江川李家山18號墓出土,云南省博物館藏。

傘蓋整體似炊鍋覆置狀,蓋面鑄有細密的平行溝紋,邊沿為一周網狀紋,頂部焊接一圓雕立牛。傘蓋內側邊沿有十個小環耳,原來可能用于懸掛小鈴和瓔飾,另有兩個較大的半圓穿耳,供裝木柄用。

這類傘蓋在出土時,蓋下大多壓有頭骨殘片或牙齒,由此推知隨葬于墓時,此器系放于木棺頭端或撐于死者頭部,似為招魂護主之物。在滇國其他的墓地曾出土過大型銅傭,手中即執有此長柄傘,如石寨山6號墓,即出土滇王金印的滇王墓葬。尚處奴隸制社會的古滇國,其墓葬中隨葬品的種類、數量、粗精程度等,都是由死者生前社會地位的高低和經濟狀況的優劣所決定的。能與滇王享受同樣的隨葬品,出土此銅傘的墓葬主人想必也是位高權重,富甲一時。

自在之民 禮樂飲宴

立牛銅壺(圖24),戰國(475-221年),高29.2厘米,江川李家山18號墓出土,云南省博物館藏。

此壺侈口、長頸、鼓腹、高圈足,頸部及肩腹部飾有旋紋、竹節紋、三角齒紋及凹線紋等;豆形蓋上鑄一圓雕立牛造像。此器為滇國時期的盛酒器,其陰刻紋飾與流線器形的結合,使整器呈現出靈動多變的美感。

滇文化形成初期,由于當時的云南邊疆與我國內地尚少來往,當時的滇文化多是一種區域性的土著文化,甚少受到外來文化的影響,包括中原地區的漢文化。反映在這一時期滇國的青銅器上多具有濃郁的地方特點和民族風格,例如當時滇國生活用具中的貯貝器、立牛蓋銅杯、銅壺和銅尊等。隨著西漢王朝在滇池區域設置益州郡后,內地的漢族移民大量遷入云南,受漢文化的影響,此時的滇國日常生活用具也有了明顯的變化,具有滇文化特征的立牛蓋銅壺、雙鹿柄銅勺及高壁銅杯等,也被中原地區的銅釜、甑、洗、鐎斗、耳杯等一類漢式器物逐步取代。從出土的大量滇國酒器和青銅器上的飲宴圖像看,當時滇國飲酒風氣尤甚,特別是在祭祀場所或節慶活動中,男女老幼多以酒助興。如在江川李家山出土的祭祀場面貯貝器上,曾見有人手持酒壺飲酒的場面;在紡織場面貯貝器上,監督織布的貴夫人面前也放置有壺、豆、盤等器皿;在晉寧石寨山出土的青銅房屋模型中,也有壺、尊、勺、杯等酒器供參加祭祀者飲食之用。

踞坐俑銅勺(圖25),戰國(475-221年),長39.5厘米,江川李家山11號墓出土,云南省博物館藏。

此勺體為球形,正面開一圓口;柄細長,實心,柄上有三角形齒紋、羽紋和點線紋組成的環形裝飾條帶,柄端飾一圓雕男子像,男子裸身,梳螺髻于頭頂,背靠杈形板,雙手抱膝踞坐于圓形墩上,張口瞪眼,表情夸張有趣。

《儀禮?士冠禮》鄭注說: “勺,尊斗也,所以斟酒也。”在滇國墓葬的發掘報告中也表明此類銅勺多與尊、壺共出,可知其為從尊或壺中取酒倒入杯中的斟勺。在石寨山出土的一件鎏金八人樂舞扣飾上,就表現了在舞樂祭儀中由專門的人雙手平呈這種長柄銅勺跪侍于高大的醴酒壇邊。

立牛銅葫蘆笙(圖26),戰國(475-221年),高28.2厘米,江川李家山24號墓出土,云南省博物館藏。

圖22 虎噬牛銅枕

圖23 立牛傘蓋

圖24 立牛銅壺

圖26 立牛銅葫蘆笙

圖28 立鹿針線筒

此笙整體仿葫蘆形,用青銅鑄造笙斗,柄部彎曲,柄端鑄一圓雕立牛,背面有一圓形吹孔;下端呈圓球形,其上有排列整齊的五個圓孔,出土時笙腹內有殘斷的竹管痕跡,說明此笙原五孔處當插有竹制笙管。滇國青銅器上屢見吹笙樂舞圖像,由此可知此器為古代滇人使用的一種吹奏樂器。吹奏葫蘆笙的傳統由來已久,早在2700多年前的周代,我國古代樂器八音分類中就有用葫蘆制作的匏類樂器。《詩經?鹿鳴》中“吹笙鼓簧”即指此。今天,云南的諸多少數民族如彝、佤、怒、拉祜、傣、德昂等仍流行吹奏葫蘆笙的傳統。

精雕細刻 日常用具

五牛銅線盒(圖27),戰國(475-221年),高31.2、蓋徑18厘米,江川李家山24號墓出土,云南省博物館藏。

該銅盒仿竹篾器造型,上段為圓形,下段漸收,至底部呈圓角四方形,平底,底部有四扁平足,子母口。圓形器蓋作笠狀頂,蓋上焊鑄圓雕立牛五頭,正中一牛較大,環列四牛略小,五牛皆有精細的線刻花紋裝飾周身。器蓋刻有盤蛇紋及竹節紋,器身自上而下環飾多層雙旋紋、編織紋及竹篾紋等。整件器物雕刻精美,繁復的線條充滿變化的節奏感,極具裝飾性。滇國墓葬中多見貯藏海貝的貯貝器,而此器出土時內裝一束銅針、一塊留有線痕的繞線木板及已碳化的殘絲線,由此可知其為古滇國的一件貯線的日常用具。

立鹿針線筒(圖28),戰國(475-221年),高27.5厘米,江川李家山11號墓出土,云南省博物館藏。

此器整體作圓筒狀,中段收束,筒蓋以子母口相合,口沿鑄有穿耳供綴系。由于這類器物在出土時曾有殘線銅針收于內,遂定名為針線筒。所藏銅針兩端均為鋒利針芒卻無穿線的針眼,依據民間殘留的帶有原始巫術和巫醫性質的以線纏指針刺放血的醫療方式,推測筒內針線或為巫醫所用。該器器蓋頂端鑄一圓雕雄鹿造像,鹿尾上翹,四腿微曲,側首張望,夸張的鹿鞭似寓意筒內貯藏醫針藥線的神力。器身滿飾“S”形雙頭蛇紋連續盤繞圖案,神秘華麗。滇國青銅藝術對蛇情有獨鐘,兵器、禮樂器、日常用具乃至服裝服飾等,都有蛇的圖案出現,既有寫實性的,也有許多抽象化、風格化的造型,究其寓意除土地的象征外,還是女性、繁殖力、神力的代表,這既是滇人取材于自然的藝術風格,也是古滇人原始信仰及巫術思想的具象結果,這件器物的變形蛇紋讓該物成為了神性的象征。

圖25 踞坐俑銅勺

圖27 五牛銅線盒

圖29 孔雀銜蛇紋錐

圖30 銅立鹿

孔雀銜蛇紋錐(圖29),戰國(475-221年),長13.8厘米,江川李家山24號墓出土,云南省博物館藏。

錐為鉆孔用具,此銅錐錐管光滑,錐刺長而尖,可能用于皮革制品的鉆刺。其柄為橢圓球形,滇國工匠依照柄面的曲線,設計了一副精美絕倫的孔雀銜蛇紋圖案,以極其精湛的線刻工藝滿飾整個柄面:一只羽翼豐滿的雄孔雀,冠羽翩躚,只見其翎羽長伸,從柄的一面延伸至另一面,華麗的羽飾布滿整個球面,孔雀兩爪前伸,按住一條彎曲的長蛇,喙部緊銜長蛇的中段,長蛇首尾彎曲,似在掙扎反抗。創作者對于自然和生活極富洞察力,不但將相噬的兩獸每一個身體細節都作了細致的刻劃,同時畫面結構和兩獸的動作安排均恰到好處。由于銅錐為空心,兩獸的紋飾是以針精細點鏨刻劃,線條細如發絲,兼具剛勁與流暢,毫無猶豫之感。如此頗費心思的打造使得這樣一個普通的生活用具如同一件工藝品,充滿美感與情調。

銅立鹿(圖30),戰國(475-221年),高14.3、長11厘米,江川李家山17號墓出土,云南省博物館藏。

這件圓雕銅像為一頭仰首站立的小鹿,兩耳豎起,尾巴上翹,作警覺狀。小鹿身軀矯健,足尖點地,四蹄仿佛隨時準備躍起奔跑。整器精致小巧,生機勃勃,充滿靈氣。

我國古代將鹿視為吉祥的象征物,漢代鄭眾《婚物贊》說:“鹿者,祿也。”即取其同音吉意。作為一種祥瑞物,鹿的圖像常被鑄造在銅鼓、兵器或其他青銅器上作為裝飾。

滇人青銅技術的進步,不僅體現在能制造一批精彩的重器,還表現在一般器物質量的提高。正所謂于尋常中見真諦。與楚雄萬家壩和祥云大波那出土的滇國早期青銅器物相較,江川李家山和晉寧石寨山代表的是云南青銅文化的鼎盛階段,這里的器物有著對稱和端整的外形,花紋精致繁縟。幾何花紋在原來圓圈紋、回紋、人字形紋等基礎上,進一步演化出同心圓紋、切線圓圈紋及三角齒紋等;另外,人物、動物紋飾顯著增多,特別是各種武器、日常用具和裝飾物上,所鑄動物形象均取材于現實生活,造型生動逼真,比例完美,常于細節處展現其原始性情,形神兼備,毫無做作之感,可謂“師法自然”的工藝藝術典范。

德國人類學與藝術史學家格羅塞在他劃時代的著作《藝術的起源》中曾說過,“藝術的起源,就在文化起源的地方”。從這些極具代表性的器物中,無論是其題材構思、還是制造工藝,已然能夠管窺兩千年前西南邊疆古民族的不羈精神和灼灼匠心,以及在此身后的,孕育這種精神的景觀和源文化。獨具一格的古滇青銅文化,在世界古代青銅器發展史上,占有著特殊的、不可取代的地位。

①張增祺《滇國與滇文化》,云南美術出版社,1997年。

②樊海濤《滇青銅文化與藝術研究》,云南科技出版社,2012年。

③李昆聲《云南藝術史》,云南教育出版社,2001年。

④《云南青銅文化論集》,云南人民出版社,1991年。

⑤卞宗舜、周旭、史玉琢《中國工藝美術史(第二版)》,中國輕工業出版社,2011年。

⑥龍宗鑫《古代銅器上的紋飾結構》,《文物鑒賞叢錄——青銅器(二)》,文物出版社,1998年。

⑦易中天《藝術人類學》,上海文藝出版社,1992年。

⑧云南省博物館《云南江川李家山古墓群發掘報告》,《考古學報》1975年第二期。

⑨云南省文物考古研究所《江川李家山:第二次發掘報告》,文物出版社,2007年。

(責任編輯:郭彤)