河套灌區膜下滴灌促進玉米生長及氮素吸收

任中生,屈忠義,孫貫芳,李 哲,劉安琪

(內蒙古農業大學水利與土木建筑工程學院,呼和浩特 010018)

0 引 言

河套灌區地處黃河中上游地區,是典型的干旱引水灌區,作為我國重要的西北地區重要的糧食生產基地,農業生產幾乎完全依賴于引黃灌溉。但隨著氣候變暖,黃河來水量不斷減少,國家對引黃水量實行更嚴格管理,2011年中央1號文件明確要求,實行最嚴格的水資源管理制度,確立用水總量控制、用水效率控制、水功能區限制納污三條紅線[1]。農業生產中,河套灌區氮肥投入量呈逐年增加的趨勢,但利用率卻一直在低水平區徘徊,收獲時作物吸收利用的氮不到40%[2]。馮兆忠等人[3]的研究指出,在河套灌區當前的耕作制度以及秋澆定額下,河套灌區每年可損失約2.6×107kg N,相當于5.7×107kg尿素,是當年施氮量的20.3%。李暢游、杜軍等人[4,5]的研究指出,河套灌區面源污染是導致烏梁素海水體富營養化的主要原因,而秋澆是導致河套灌區面源污染的重要原因。因此,在目前的耕作制度條件下,如何提高當季作物氮肥利用率并減少氮在土壤剖面大量殘留是控制河套灌區面源污染的一個重要研究內容。

滴灌施肥系統可以根據作物的需要靈活準確地控制水分和肥料施入時間、數量和施入點,既能保證作物必需的養分,又可以提高養分利用效率,避免養分淋失。Zotarelli 等[6,7]發現滴灌能顯著提高氮肥利用效率,且滴灌條件下,番茄植株根系總量顯著高于畦灌,為節水增產提供了可能[8]。目前,為解決好田間節水“最后一公里”問題,河套灌區以井渠結合為基礎,在井灌區采用膜下滴灌,渠灌區采用黃河水地面灌溉的灌排模式正在初步進行嘗試,灌區內黃河水畦灌、地下水畦灌和地下水滴灌三種灌溉模式并存。本文對比分析灌區內3種灌溉模式對玉米生長與氮肥利用率的影響,從而為灌區大面積推廣膜下滴灌水肥一體化技術提供理論依據以及數據支持。

1 材料與方法

1.1 試驗區概況

試驗區位于內蒙古河套灌區臨河區雙河鎮進步村九莊農業合作社(107°18′E,40°41′N)。該地深處內陸,屬于中溫帶半干旱大陸性氣候,多年年均降水量140 mm,平均氣溫6.8 ℃,晝夜溫差大,日照時間長,多年日照時間平均值為3 229.9 h,是我國日照時數較長的地區之一。光、熱、水同期,無霜期為130 d左右,適宜于農作物生長。

試驗區以粉砂壤土為主,土壤平均密度為1.39 g/cm3,土壤全氮量、全磷量、全鉀量(質量比)分別為0.093%、0.07%、1.60%、有機質1.2%,pH為7.6。試驗研究區灌溉所用地下水礦化度1.07 g/L,灌溉所用黃河水礦化度0.6~0.8 g/L。

1.2 試驗設計

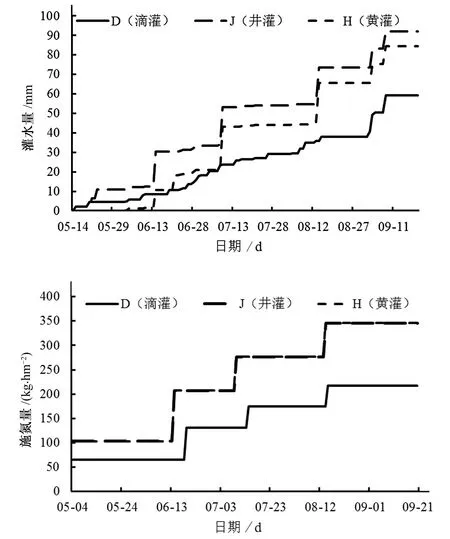

試驗按灌水模式分為地下水畦灌(J)、黃河水畦灌(H)以及地下水滴灌(D)3個處理,為計算氮肥利用率每個灌水處理設置兩組施肥處理,即常規施肥與不施肥處理,共6個處理,各處理小區面積為90 m2,設2組重復。各處理灌水施肥制度如圖1所示,H、J追肥量以及時間一致。H、J、D生育期灌水定額為1 500、1 200、225 m3/hm2,施肥(N、P2O5、K2O)總量分別為555、555、472.5 kg/hm2,其中基施氮、磷和鉀肥量分別為尿素(N 46%)、磷酸二銨(N 16%、P2O544%)和硫酸鉀(K2O 50%),其余均是隨水追施尿素。

本試驗選用玉米為供試作物,品種為西蒙六號,生育期為2015年5月4日-9月25日,144 d。其中玉米采用一膜兩行種植方式,膜寬1.2 m,株距為25 cm,行距為60 cm, 種植密度為66 000株/hm2。

試驗所用滴灌施肥設備為小型文丘里施肥器,滴灌帶為上海華維生產的內鑲貼片式滴灌帶,管徑16 mm,滴頭流量為2.7 L/h,滴頭間距為0.3 m。

圖1 3種灌溉模式下的灌水施肥量

1.3 測定項目與方法

分別于玉米的營養生長階段[六葉期(V6)、八葉期(V8)、十葉期(V10)、十二葉期(V12)、十五葉期(V15)、抽穗期(VT)]和生殖生長階段[吐絲期(R1)、乳熟期(R3)、完熟期(R5)]對玉米的株高、葉面積進行測定。其中玉米株高的測定方法為:未抽穗之前量地面到葉片自然伸展時的最高處,抽雄后量地面到雄穗頂端的高度。玉米葉面積指數采用AccuPAR LP-80型植物冠層分析儀進行測定。

于V6、V8、V12、VT、R2、R5在3個灌水模式處理小區中隨機選取5株玉米,稱鮮質量后放入烘箱,在105 ℃殺青30 min,然后于75 ℃烘至恒質量。

將收獲期玉米干樣粉碎后,過 0.5 mm篩,用 H2SO4-H2O2消煮,消煮液用于養分的測定[9],全氮含量用分光光度計測定。

在玉米生理成熟期進行考種、測產。具體方法為:每個小區隨機選取3行,每行隨機取5個穗測定行數、行粒數,曬干、打粒;從收獲的玉米籽粒中取3次重復,每次重復100粒,稱量百粒重。與此同時,從每個小區中隨機選取5株玉米,將地上部分殺青、烘干至恒重,測定干物質量。

氮肥利用率相關指標的計算公式[10]:

氮肥回收利用率(NRE)=(施氮區氮積累量-無氮區氮積累量)/ 肥料投入量×100%

氮肥偏生產力(NPFP)=籽粒產量/肥料投入量

農學效率(NAE)=(施氮區籽粒產量-無氮區籽粒產量)/肥料投入量

植株吸氮量=干物質重×植株地上部氮含量

收獲指數(HI)= 籽粒產量/成熟期植株積累量

氮收獲指數(NHI)=籽粒氮積累量/植株氮素積累量

干物質積累過程的擬合:以播種后天數(t)為自變量,以播種后 0、24、33、52、78、114和139 d單株地上部分干重為因變量(W),用Richards方程對干物質累積過程進行模擬[11-12]:

W=A(1+Be-Ct)-1/D

(當D=1時,為Logistic方程)

式中:A為玉米最終產量;B、D為方程曲線定型參數;C為生長速率參數。

干物質積累速率最大時的日期:

Tmax=(lnB-lnD)/C

干物質積累速率最大時的生長量:

Wmax=A(D+1)-1/D

最大干物質積累速率:

Gmax=(CWmax/D)[1-(Wmax/A)D]

生長活躍期(大約完成總積累量的90%) :

P=2(D+2)/C

1.4 數據處理與分析

利用Microsoft Excel進行作圖分析;采用MATLAB 7.0對Richards方程進行擬合;利用SPSS 16.0對試驗數據進行方差分析和顯著性檢驗。

2 結果分析

2.1 不同灌溉方式對玉米生長的影響

2.1.1不同灌溉方式下玉米株高變化規律

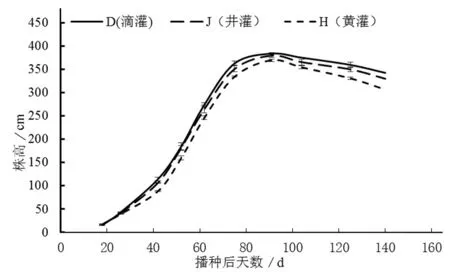

玉米株高在生育期內的變化動態如圖2所示,玉米株高隨生育期推進呈“S”型曲線變化。苗期由于植株較小,對水分以及養分的需求量相對也比較小,各處理的株高長勢狀況差異不大,隨著玉米生長,對水分以及養分的需求越來越大,因此從拔節期開始,各處理株高差異逐漸明顯,表現為:D>J>H。各處理在吐絲期(R1)達到最大,隨后緩慢降低。從整個生育期來看,3種灌溉模式下的玉米株高均為D處理最大。

2.1.2不同灌溉方式下玉米葉面積指數變化規律

圖2 不同灌溉模式下生育期玉米變化規律

圖3 不同灌溉模式下生育期玉米LAI變化規律

圖3給出了3種灌溉模式下玉米葉面積指數在生育期的動態變化。如圖所示,玉米葉面積指數隨生育期推進呈“單峰型”曲線,拔節期(V6~V12)葉面積指數上升迅速且幅度較大,在吐絲期(R1)達到最大值,D、J、H三個處理下的LAI分別為:7.14、6.37、6.05,D處理下LAI較J、H處理分別高12.09%、18.01%;吐絲期(R1)后LAI下降速率先慢后快,表現為:H>J>D,D處理葉面積指數后期下降速率最慢,保持葉片綠色時間最久,促進了后期籽粒灌漿,從而提高籽粒產量。

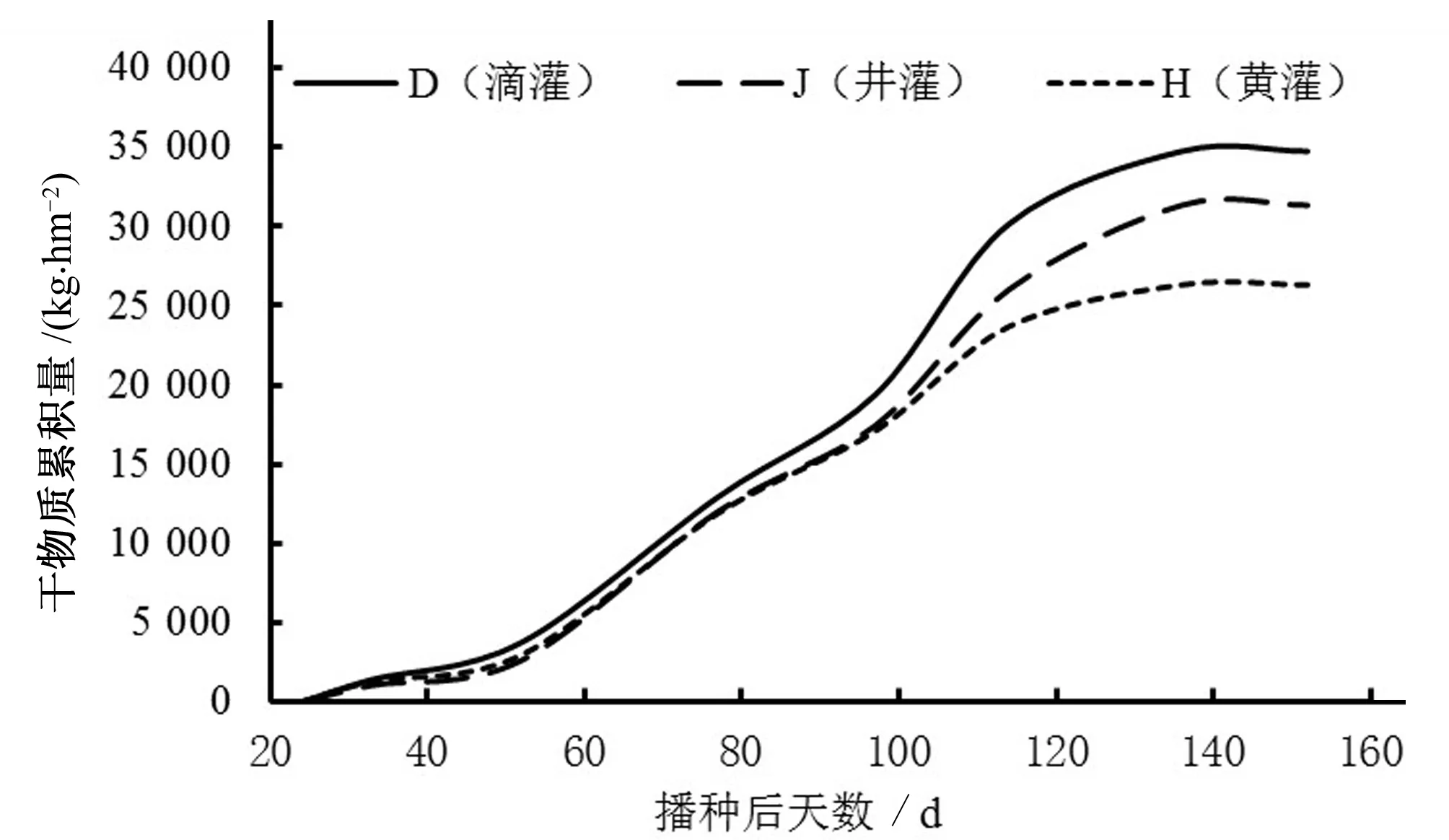

2.1.3不同灌溉方式下玉米的干物質累積過程

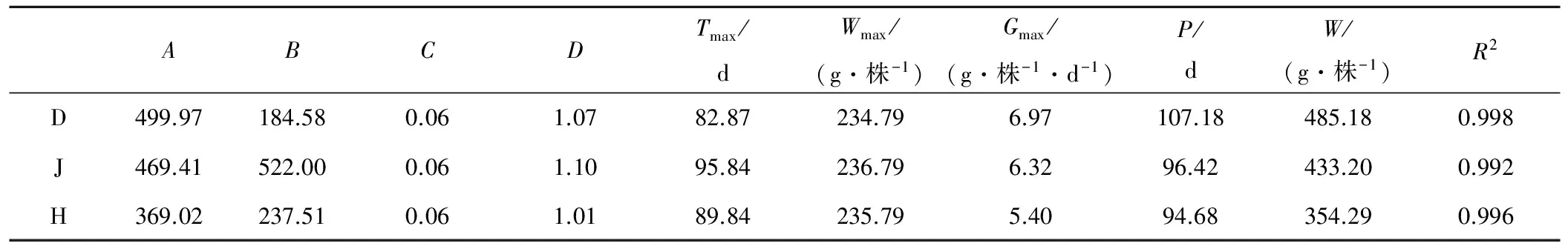

用 Richards 曲線擬合玉米干物質隨時間的變化過程,結果如表1。 D、J、H三種灌溉模式下生長活躍期天數分別為:107.18、96.42、94.68 d,最大生長量分別為485.18、433.20、354.29 g/株。表明采用地下水滴灌能顯著延長玉米干物質累積時間,從而提高干物質量。由圖4可以看出地下水滴灌處理下的干物質量在整個生長過程中都明顯大于另外兩個地面灌水處理,地下水畦灌處理在生長后期才明顯大于黃河水畦灌處理,表明灌水方式及灌水水源都對干物質累積有一定的影響。

表1 不同灌水模式下干物質積累曲線參數和特征量

注:R2為決定系數;A為終極生長量;B為初值參數;C為生長速率參數。

圖4 不同灌水模式下干物質累積曲線

3種灌溉模式(D、J、H)達到最大積累速率所需的天數之間差異達到顯著水平(P<0.05),這表明在滴灌按作物需水需肥量適量的供應條件下玉米可以較快達到干物質積累的最大速率。對比H、J處理,由于地下水水溫較低,灌水定額較大,不利于溫度的累積,所以會對Tmax所需天數較長。

2.2 不同灌溉方式下產量構成因素分析

玉米的產量及構成因子如表2。各處理產量表現為D>J>H。在相同灌溉水源條件下,由于滴灌灌水定額較少,灌水頻率較高,整個生育期內在作物主根吸層水分供應充足,與地下水畦灌處理相比較,滴灌條件下的玉米產量提高11.68%。在相同灌溉方式,不同水源條件下,由于黃灌灌水依據黃河水來水時間而定,與井灌相比,灌水定額過大,不能維持根區土壤貯水量水平,因此與井灌處理相比,黃灌下的玉米產量減少3.43%。對產量構成因子進行方差分析,結果表明,在相同灌溉水源條件下,不同灌水方式對玉米的穗行數、行粒數影響并不顯著,對百粒重以及干物質量的影響顯著;在相同灌水方式,不同灌溉水水源對玉米的各產量構成因素影響均顯著。在灌溉水水源相同的條件下,不同灌水方式對籽粒干物質積累的影響大于對籽粒數量形成的影響;在灌溉方式相同條件下,灌溉水水源對其產量以及產量構成因子影響顯著。

表2 產量及產量構成因素分析

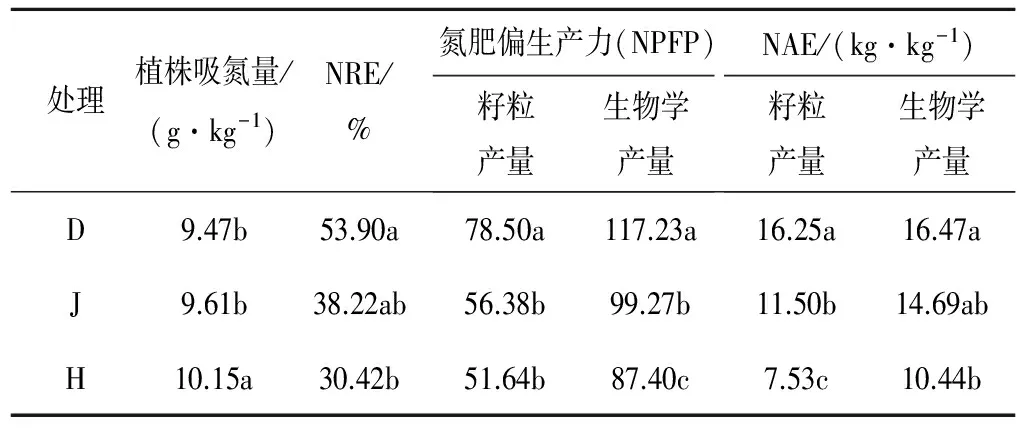

2.3 不同灌溉方式下氮素吸收以及氮肥利用率

如表3所示,受施氮量的影響,滴灌條件下成熟期玉米植株吸氮量小于地面灌處理。但就氮肥利用率、氮肥偏生產力以及農學利用率方面,與地面灌處理相比,滴灌處理下差異均達到顯著性水平(p<0.05),說明采用滴灌的“少量多次”的灌水方法可有效提高氮肥利用率,從而提高作物產量。

從表4中可以看出,與H、J相比,在滴灌條件下,其籽粒產量以及籽粒含氮量較地面灌處理達到顯著性水平(p<0.05),且成熟期秸稈含氮量小于井灌處理,表明滴灌條件下玉米植株營養器官的氮素累積量所占總累積量的比例較少,能夠促進氮素從營養器官向籽粒轉移。

氮收獲指數反映成熟期氮素在籽粒和營養器官中的分配狀況,3種灌溉方式下的NHI大小表現為:D>J>H。結合表3與表4進行分析,說明采用滴灌灌溉方式提高了對肥料氮的回收效率和增加肥料氮所能生產的作物籽粒產量,促進了玉米對氮肥的吸收利用及向籽粒的分配,能協調玉米籽粒產量和氮肥利用率的關系,獲得高產高效。

表3 不同灌水模式對氮肥利用率的影響分析

表4 不同灌水模式對氮素在玉米植株內分配的影響

3 結 語

本文通過對3種灌溉模式下作物生長及產量、氮素利用率進行分析,主要結論如下。

(1)不同灌溉模式下玉米生育期內株高以及葉面積指數變化分別呈“S”型曲線與“單峰型”曲線,其值均表現為:D>J>H。對玉米干物質積累量采用Richards方程進行擬合分析發現,玉米干物質累積受灌水水源及灌水方式的影響:與地面灌處理相比,采用地下水滴灌能顯著提高干物質積累的最大速率,縮短達到最大生長速率的時間(Tmax),延長生長活躍期,提高干物質累積量;不同灌水方式對籽粒干物質積累的影響大于對籽粒數量形成的影響,不同灌溉水水源對其產量構成因子影響顯著。

(2)河套灌區膜下滴灌較地下水畦灌、黃河水畦灌顯著提高玉米產量11.68%,15.60%,氮肥利用率提高41.03%、77.19%。滴灌通過其“少量多次”的灌水施肥方式提高了氮的回收效率,增加肥料氮所能生產的作物籽粒產量,促進玉米對氮肥的吸收利用及向籽粒的分配,有效協調玉米籽粒產量和氮肥利用率的關系。

[1] 熊春茂,陳書奇,朱白丹. 以節水型社會建設為平臺 全面推進最嚴格的水資源管理制度[J].水利發展研究,2011,11(1):31-34.

[2] 劉德平, 楊械青, 史海濱,等. 氮磷配施條件下作物產量及水肥利用效率[J]. 生態學雜志, 2014,33(4):902-909.

[3] 馮兆忠, 王效科, 馮宗煒,等. 河套灌區秋澆對不同類型農田土壤氮素淋失的影響[J]. 生態學報, 2003,23(10):2 027-2 032.

[4] 李暢游, 劉廷璽, 高瑞忠,等. 烏梁素海富營養化主控因子年季變化分析及綜合評價[J]. 水文, 2004,24(3):14-17.

[5] 杜 軍, 楊培嶺, 李云開,等. 基于水量平衡下灌區農田系統中氮素遷移及平衡的分析[J]. 生態學報, 2011,31(16):4 549-4 559.

[6] Zotarelli L, M.D. Dukes, Scholberg J M S, et al. Tomato nitrogen accumulation and fertilizer use efficiency on a sandy soil, as affected by nitrogen rate and irrigation scheduling[J]. Agricultural Water Management, 2009,96(8):1 247-1 258.

[7] Zotarelli L, Scholberg J M, Dukes M D, et al. Tomato yield, biomass accumulation, root distribution and irrigation water use efficiency on a sandy soil, as affected by nitrogen rate and irrigation scheduling[J]. Agricultural Water Management, 2009,96(1):23-34.

[8] 肖 艷, 陳 清, 王敬國,等. 滴灌施肥對土壤鐵、磷有效性及番茄生長的影響[J]. 中國農業科學, 2004,37(9):1 322-1 327.

[9] 魯如坤.土壤農業化學分析方法[M].北京:中國農業科技出版社,2000:302-316.

[10] 朱慶森, 曹顯祖, 駱亦其. 水稻籽粒灌漿的生長分析[J]. 作物學報, 1988,(3):182-193.

[11] 顧世梁, 朱慶森, 楊建昌,等. 不同水稻材料籽粒灌漿特性的分析[J]. 作物學報, 2001,27(1):7-14.

[12] 栗 麗, 洪堅平, 王宏庭,等. 施氮與灌水對夏玉米土壤硝態氮積累、氮素平衡及其利用率的影響[J]. 植物營養與肥料學報, 2010,16(6):1 358-1 365.

[13] 李 英, 馬興祥, 王鶴齡,等. 不同灌溉方式對玉米生物量的影響[J]. 安徽農業科學, 2014,(1):64-66.