灌溉用水效率尺度效應的模擬分析

——以寧夏惠農渠灌域典型灌排單元為例

陳皓銳,韓松俊,王少麗,焦平金,管孝艷(.中國水利水電科學研究院 國家節水灌溉北京工程技術研究中心,北京 00048;2.武漢大學水資源與水電工程科學國家重點實驗室,武漢 430072)

灌溉用水效率具有尺度依賴性已被廣泛接受[1-3],回歸水重復利用和空間變異性被普遍認為是導致這一現象的主要原因[4-6], 由于回歸水重復利用方式和數量的差異以及空間變異性影響的不確定性,灌溉用水效率尺度效應尚無統一結論,如Peter發現土耳其Gediz流域SRB灌區從田間到流域的灌溉水分生產率逐漸增大,原因是小尺度只計算了棉花的產量,而大尺度還包括了其他的作物[7]。Bastiaanssen等計算了渠灌水分生產率和騰發量水分生產率隨面積變化的規律,結果表明兩個指標基本都是隨面積增大而逐漸減小,原因是上游土壤更肥沃引起的高產所導致[8]。崔遠來、董斌等對湖北漳河灌區的不同灌溉用水效率指標隨尺度變化的規律進行了揭示,結果表明回歸水的重復利用使得大部分指標總體上呈現隨尺度增大而變大的規律[9]。陳皓銳計算了河北石津灌區凈入流量水分生產率隨尺度變化規律,也發現了該指標隨尺度增大而增大[10]。可見,不同區域、不同水循環特征、不同內涵用水效率指標、不同回歸水重復利用方式都可能導致用水效率尺度效應出現結論的差異。

本文以寧夏惠農灌域某個300 hm2的典型灌排單元為例,利用修改后的干旱區綠洲散耗型水文模型進行不同尺度水平衡要素模擬,并計算了騰發量占凈入流量比例和出流量占凈入流量比例隨尺度變化規律,模擬揭示了地表排水再利用和地下抽水兩種重復利用條件下的灌溉用水效率尺度效應。

1 材料與方法

1.1 研究區概況和試驗布置

研究區位于寧夏平羅縣城以東8 km,屬惠農渠灌域第6管理所范圍,多年平均降水量183.4 mm,蒸發量1 701.7 mm。區域總面積299.6 hm2,灌溉面積281.3 hm2,其中旱作物(小麥、玉米和蔬菜)面積占85.3%,水稻面積占14.7%。按照斗渠供水范圍不同劃分為4個地塊,水稻集中在地塊2和地塊3。區域主要由南北兩條支渠(新建渠和大張渠)及其所屬的四條斗渠供水灌溉,并通過區域中心的支溝進行排水。灌溉時由昌潤渠(干渠)分水至大張渠和新建渠,再分配給各條斗渠后進入田間進行灌溉,排水時首先匯入區域中心的支溝,再進入第五排水溝流出研究區外。在地塊2末梢處設置的泵站利用支溝排水對地塊2進行灌溉,在地塊3末梢和地塊4的東部設有兩個機井抽取上游匯聚的地下水對各自地塊進行補充灌溉。

圖1 研究區示意圖Fig.1 Sketch map of the study area

田間試驗觀測和數據收集項目包括渠道灌溉水量、氣象數據、地下水位、機井抽水量、溝水回用量、土地利用和種植結構以及典型溝渠斷面參數。觀測試驗從2013年10月份冬灌開始至2014年10月份冬灌前結束。

(1)灌溉水量:四條斗渠共10個進水口,灌溉期間記錄每個進水口的開關閘時間,并利用流速儀測量灌溉流量,測量頻率為每天兩次。

(2)氣象數據:從距研究區7 km的平羅氣象站獲得,用于計算參考作物騰發量。

(3)地下水位:根據作物分布狀況共布置15眼地下水位觀測井,利用自動水位計記錄地下水位變化。

(4)回歸水重復利用量:分別利用水表對溝水回用量和機井抽水量進行計量,得到不同地塊回歸水重復利用量。

(5)土地利用和種植結構:利用GPS對研究區土地利用和種植結構進行調查,得到不同地塊不同作物種植面積。

1.2 尺度界定和用水效率計算

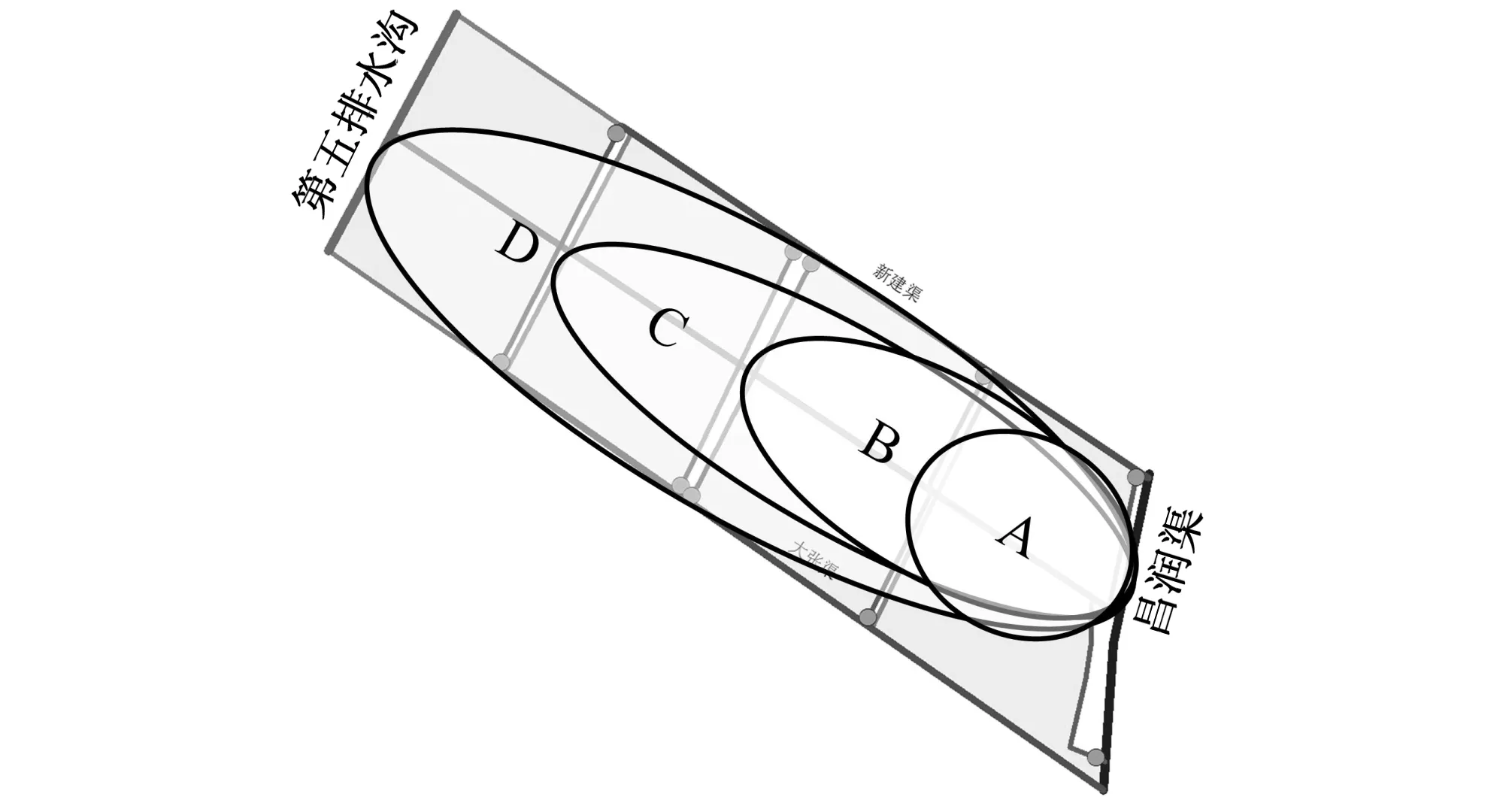

本研究從上游往下游逐級嵌套累加劃分為A/B/C/D四個空間尺度。空間尺度劃分情況見表1和圖2。

表1 空間尺度的邊界說明Tab.1 Spatial scales definition

圖2 空間尺度劃分示意圖Fig.2 Sketch map of different scales

本文選擇騰發量占凈入流量比例和出流量占凈入流量比例兩個灌溉用水效率指標進行不同尺度的評估及尺度效應分析。各個指標計算公式如下。

(2)

式中:FRi為騰發量占凈入流量比例;FRoi為出流量占凈入流量量比例;k為下標,地塊編號,從上游往下游依次為1~4;t為下標,地塊總數,4;m為下標,作物種類編號;n為下標,作物種類總數;ET為作物騰發量;P為降雨量;Ick為斗渠引水量;Igk為地下水抽水灌溉量;ΔS-土壤水庫蓄水增加量;ΔG為地下水庫蓄水增加量;R為地表排水量;Out為地下側向出流量;In為地下側向入流量;GR為地下排水量。

1.3 水循環模擬模型

本文利用干旱區綠洲散耗型水文模型(“四水轉化”模型)進行研究區的水循環模擬,該模型基于水量平衡原理,對干旱區灌域的水資源引用、轉化、消耗和循環過程進行分區模擬,已應用于塔里木河流域多個綠洲灌區和內蒙古河套灌區[11-13]。模型將各個分區分為灌溉地和非灌溉地,然后細分為農地/非農地、溝渠、水庫、泉、井等多種均衡單元分別進行模擬,不同均衡單元和分區之間通過地下水側向流動、渠道分配水、溝道排水匯流等過程建立水力聯系。灌溉地水分轉化關系復雜,在土壤垂直剖面上分為上部土壤層(非飽和帶)和下部地下水層(飽和帶),考慮地表水、土壤水和地下水的轉化。非灌溉地土壤水變化不大,在土壤垂直剖面上不區分上部土壤層和下部地下水層,只考慮地表水和地下水的轉化。河段、泉、井、水庫、湖泊等水均衡單元、因各自的地表水、土壤水和地下水聯系緊密,在垂直方向不加區分,重點考慮地表水入流和出流及地表水和地下水的轉化。

根據研究區實際情況,對“四水轉化”模型進行了適當簡化和修改,主要包括如下幾個方面:①灌溉水源增加地下抽水,并在地下水循環和地下水位計算時將抽水的影響納入考慮;②由于本研究主要關注灌溉地,因此不考慮不同類型非灌溉地之間也可能發生的地下水的側向交換;③根據資料搜集狀況,將原模型模擬時長由月尺度改為日尺度;④由于研究區土地利用相對簡單,不考慮水庫、泉等單元的水循環過程。

2 結果分析

2.1 水循環模型率定和驗證

采用2013年冬灌至2014年夏灌前實測地下水位對模型參數進行率定,采用2014年夏秋灌期間實測地下水位對模型進行檢驗。圖3為不同地塊實測和模擬的平均地下水埋深對比。從圖3上可以看出,模擬值與實測值變化趨勢具有較好的一致性,部分數據之間存在偏差的可能原因如下:①每個分區內的不同田塊并不是同時灌溉,不同田塊的灌水時間存在差異,而模擬時采用相同的灌溉量和灌溉時間與實際情況存在一定差異;②模擬的時間間隔為1d,與實際灌溉情況存在一定差異;③冬灌后由于土壤凍結,灌溉對地下水的補給小于模擬值,土壤化凍后,由冬灌蓄存在土壤的水分將對地下水形成補給,此時雖然沒有灌溉但地下水位在4月初會較快上升,模型對此僅根據地下水埋深概化對地下水的補給;④假定計算區域內的土壤質地是均一的,與實際情況可能存在一定差異。

圖3 不同地塊地下水埋深模擬值與實測值對比Fig.3 Computed vs. observed groundwater depth in different fields

將不同地塊地下水埋深的模擬值與實測值繪制在同一張圖中,見圖4。

為進一步說明模型模擬效果,采用平均殘差比例、分散均方根比例、相對誤差和Nash-Sutcliffe效率系數4個統計參數對模擬效果進行分析。各統計參數計算公式如下。

平均殘差比例:

(3)

分散均方根比例:

(4)

圖4 率定和驗證期地下水埋深散點圖Fig.4 Scatter plots for groundwater depth in validation and calibration periods

相對誤差:

(5)

Nash-Sutcliffe效率系數

(6)

根據上述公式可以分別計算模型率定期和驗證期各個評價指標見表2。

對于一般模型,尤其是實測資料本身誤差很大的情況下,認為RE小于15%,且Ens>0.5的時,模擬效果可以接受,參數較為可靠,可用于實際模擬應用。從各個統計參數的計算結果可以看出,平均殘差比例、分散均方根比例、相對誤差皆在15%以內, Nash-Sutcliffe效率系數在率定和檢驗期也都超過了0.5的臨界標準。總體上來說,構建的水均衡模型的概化方式、各種參數取值基本是合理的,沒有發生大的錯誤,它模擬的水平衡要素基本是理想的。

表2 水均衡模型模擬效果評價Tab.2 Parameters for the accuracy assessment of the hydrological model

2.2 研究區水平衡分析

利用構建的水平衡模型對作物生育期不同地塊水均衡進行模擬,得到研究區水均衡圖,見圖5。

根據圖5可以得到不同尺度和不同地塊水均衡框架。見表3。

圖5 研究區水均衡圖(單位:mm)Fig.5 Schematic diagram of the water budget in study area

從整個研究區的角度可以更清楚的看到總體的水收支狀況,圖6給出了整個研究區土壤水和地下水的水分收支比例。從圖6可以看出,土壤水分收入方面,渠道引水灌溉是主要的供水來源,占總水分收入的73.35%,其次為降雨量和潛水蒸發量,分別占比14.42%和10.58%,由于地下水埋深較小,地下水通過毛管上升作用進入土壤水庫被作物吸收利用量較大。在水分支出方面,作物騰發量和深層滲漏量大概是1∶1的比重,地表排水量相對較小,只占6.6%。在地下水分收支方面,地下水庫的水分收入主要來自渠系和田間的滲漏補給,該變量與側向流入的比值大概8.5∶1.5;地下水庫支出方面,地下水向溝道的排水量占比較大,達57.1%,主要是地下水埋深較淺導致。側向流出量和潛水蒸發量占比接近,皆為20%左右,地下抽水灌溉量占比相對較小。

表3 不同地塊水均衡框架Tab.3 Water accounting for different fields

圖6 研究區水分收支狀況Fig.6 Water budget for the soil water and groundwater system

2.3 用水效率尺度效應

根據2.2節不同尺度灌溉用水效率計算公式以及表3中研究區水平衡要素模擬量化結果可以計算得到不同尺度灌溉用水效率評價結果。

圖7為單個地塊兩種灌溉用水效率指標評價結果,從圖7可以看出,騰發量占凈入流量比例在0.456~0.540變動,出流量占凈入流量比例在0.45~0.54之間變動。地塊2的用水效率相對偏低,出流量比例相對偏大,主要原因在于該地塊水稻所占面積相對較大,導致灌溉水量和出流量較大所致。

圖7 單個地塊用水效率評估Fig.7 Irrigation water use efficiency (IWUE) in different fields

圖8為不同尺度灌溉用水效率評估結果。從圖8可以看出,騰發量占凈入流量比例總體隨著尺度增大而增大,但在尺度B有所降低,主要原因在于尺度B在尺度A基礎上包括了地塊2,雖然該地塊存在對尺度A的地表排水再利用情況(溝水灌溉水稻),但該地塊中水稻種植比例相對較大,灌溉量和出流量相對偏大,使得用水效率總體有所降低導致;隨著尺度進一步增大,由于尺度C和尺度D存在對小尺度出流(地下水側向流出)的再利用(機井抽水),加之旱作種植面積逐漸增大,灌溉水量和出流量都有所減少,因此用水效率有所提升。出流量占凈入流量比例與騰發量占凈入流量比例的變化趨勢正好相反,原因也在于此。

圖8 灌溉用水效率尺度效應Fig.8 Scale effect of IWUE

為了盡可能削減由于種植結構空間差異導致的用水效率尺度效應,凸顯重復利用水量對用水效率的作用效果,將尺度修正為單個地塊-任意連續兩個地塊-任意連續3個地塊-任意連續四個地塊,并將各個尺度得到的結果進行加權平均,得到尺度修正后的灌溉用水效率隨尺度變化規律,見圖9。從圖9看出,經過尺度修正后,用水效率隨尺度發生變化規律有所改變,如騰發量占凈入流量比例總體呈現單調升高趨勢,從單個地塊提升到連續4個地塊后,該指標提升6.4%,出流量占凈入流量比例總體呈現逐漸減小趨勢,減小幅度6.7%。

圖9 不同尺度灌溉用水效率(尺度修正后)Fig.9 IWUE at multiple modified scales

3 結 語

(1)由于小尺度的出流量在更大尺度上被重復利用,不同空間范圍內的灌溉用水效率表現出尺度差異性,回歸水重復利用量以及種植結構等的空間差異使得灌溉用水效率的尺度效應表現顯著地復雜性和非線性特征。

(2)修改后的干旱區綠洲散耗型水文模型(“四水轉化”模型)可以較好的模擬寧夏惠農渠灌域典型支渠控制范圍內的水分循環過程。模擬期土壤水的主要供水水源為渠道引水灌溉量,其次為降雨和潛水蒸發,主要支出為作物騰發量和深層滲漏,地表排水相對較少;地下水庫的主要補給源為渠系和田間滲漏補給,主要支出是地下排水。

(3)由于存在對地表排水和地下水的重復利用,出流量占凈入流量比例隨著尺度的增大,總體呈現下降趨勢,騰發量占凈入流量比例隨著尺度增大,總體呈現增大趨勢;種植結構的空間差異對該尺度效應有一定負面影響,原因是尺度增大時,水稻面積有一定增加趨勢,使得排水量增加,導致用水效率有一定降低。

(4)將同一尺度的多個(連續)地塊進行加權平均計算灌溉用水效率,可在一定程度上減少由于種植結構空間差異對尺度效應的影響,但由于回歸水重復利用量相對偏少,用水效率隨尺度提升效果有限,從單個地塊提升到4個地塊,騰發量占凈入流量比例提升6.4%。

□

[1] Hafeez MM, Bouman BAM, Van de Giesen N et al. Scale effects on water use and water productivity in a rice-based irrigation system (UPRIIS) in the Philippines[J]. Agricultural Water Management, 2007,92(1-2):81-89.

[2] 許 迪. 灌溉水文學尺度轉換問題研究綜述[J]. 水利學報,2006,37(2):141-149.

[3] 茆 智. 發展節水灌溉應注意的幾個原則性技術問題[J]. 中國農村水利水電, 2003,(3):19-23.

[4] 陳皓銳,黃介生,伍靖偉,等. 灌溉用水效率尺度效應研究評述[J]. 水科學進展,2013,22(6):872-880.

[5] 崔遠來,董 斌,李遠華,等.農業灌溉節水評價指標與尺度問題[J].農業工程學報,2007,23(7):5-7.

[6] Schulze R.Transcending scales of space and time in impact studies of climate and climate change on agrohydrological responses [J].Agriculture Ecosystems and Environment,2000,82:185-212.

[7] Peter Droogers,Geoff Kite. Estimating productivity of water at different spatial scales using simulation modeling. Research Report 53[R]. Colombo,Sri Lanka:International Water Management Institute,2001.

[8] Wim Bastiaanssen,Mobin-ud-Din,Zubair Tahir. Upscaling water productivity in irrigated agriculture using remote sensing and GIS technologies[C]∥ Molden D.Water Productivity in Agriculture:Limits and Opportunities for Improvement, 37-51.CABI,Wallingford,2003.

[9] 崔遠來,董 斌,李遠華.水分生產率指標隨空間尺度變化規律[J]. 水利學報,2006,35(1):45-51.

[10] 陳皓銳,伍靖偉,黃介生,等.石津灌區冬小麥水分生產率的尺度效應[J]. 水科學進展,2013,24(1):49-55.

[11] 杜麗娟,劉 鈺,雷 波. 內蒙古河套灌區解放閘灌域水循環要素特征分析——基于干旱區平原綠洲耗散型水文模型[J]. 中國水利水電科學研究院學報,2011,9(3):168-175.

[12] 雷志棟,胡和平,楊詩秀,等. 塔里木盆地綠洲耗水分析[J]. 水利學報,2006,37(12):1 470-1 475.

[13] 黃聿剛,叢振濤,雷志棟,等. 新疆麥蓋提綠洲水資源利用與耗水分析——綠洲耗散型水文模型的應用[J]. 水利學報,2005,36(9):1 062-1 066.