穿越時空的靈魂交流

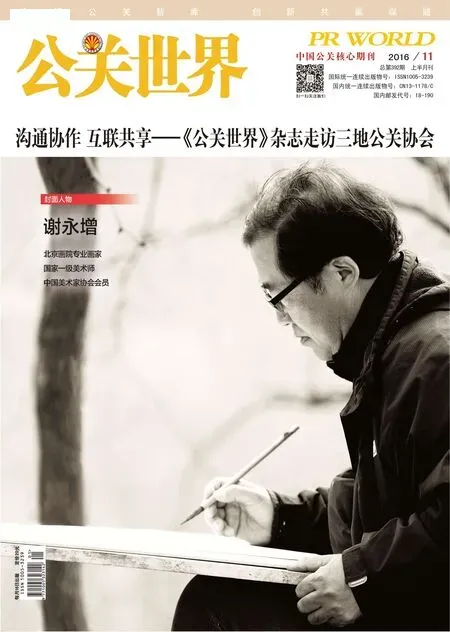

文/毛本棟

穿越時空的靈魂交流

文/毛本棟

韋叢蕪(1905—1978),現代著名詩人、文學翻譯家,著名作家韋素園的胞弟,安徽霍邱人,原名韋崇武,又名韋立人、韋若愚。1925年結識魯迅,并經常去北京大學旁聽魯迅講授的中國小說史。同年秋天,考入燕京大學,并與曹靖華、韋素園、臺靜農、李霽野等在魯迅的倡導下,創辦了著名的“未名社”。韋叢蕪終其一生都沒有忘記魯迅對他的囑托和希望:“以后要專譯陀思妥耶夫斯基,最好能把全集譯完。……這是一件十分艱巨的事情,你要有長期的思想準備。”韋叢蕪從此把翻譯陀思妥耶夫斯基當作自己一生中最有意義的一件事情,以及努力的方向和奮斗的目標。歷盡坎坷艱辛,他終于在貧困衰老的晚年,獨自圓滿地完成了陀思妥耶夫斯基小說全集(共24部小說)的翻譯工程。從19歲起,一直堅持翻譯陀思妥耶夫斯基到垂暮之年,時間長達50余年,字數多達近300萬字,這在陀思妥耶夫斯基作品的譯介史上是極其罕見的。韋叢蕪的陀思妥耶夫斯基系列譯作可以和傅雷的巴爾扎克系列譯作相媲美。

在韋叢蕪翻譯的數量眾多的陀思妥耶夫斯基作品中,我最愛讀的是《罪與罰》。1930年,陀氏代表作《罪與罰》首次由25歲青年譯者韋叢蕪譯出,1931年收入《未名叢書》出版。這個譯本二十余年間未名社、開明、文光等書局先后印行了十余版。自此以后共出現了幾十種中譯本,但韋叢蕪譯本最受讀者喜愛,已被奉為經典。韋叢蕪是詩人出身,也寫過小說,頗能體會所譯作品之精妙處,因此其翻譯有不少地方能很好地傳達原作韻味。他的譯筆簡潔流暢,這是讀過韋叢蕪翻譯的陀思妥耶夫斯基小說的讀者共有的感受。浙江人民出版社1980年版中的“出版說明”也明確指出,韋叢蕪譯本的“文字簡潔流暢”。韋叢蕪對待譯事精益求精,《罪與罰》每一次重版,他都要進行精心修改。1946年,《罪與罰》出第六版時,他已對之進行了全面修訂,而1960年,他又根據文光書店1953年第八版作了全面修訂,譯文質量有較大提高。這使他翻譯的《罪與罰》達到了比較高的水平。浙江人民出版社1980年版是韋叢蕪最后修訂的譯本,也是以前從未出版過的最新譯本。書前有韋素園1931年6月在北京西山養病時寫的《前記》(文后有附記),還有韋叢蕪自己寫的《序》(1930年6月)、《六版序》(1946年9月)、《八版序》(1950年8月)。

十九世紀是俄羅斯文學珍品如林的偉大世紀,但這些珍品,沒有幾部比陀思妥耶夫斯基的《罪與罰》更光輝。沒有幾部作品得到它所得到的那樣的榮譽,也沒有幾部二十世紀以前寫成的作品還能引起本世紀讀者那樣大的共鳴。《罪與罰》創作于1866年,是陀思妥耶夫斯基思想轉變后寫的第一部長篇小說,也是第一部為他帶來世界聲譽的小說,被視作近代世界推理小說鼻祖。這部以刑事案件為框架的小說,觸及了十九世紀六十年代俄國生活的最深處,讓人讀來有一種驚心動魄的深重感。日本著名作家村上春樹曾說:“陀思妥耶夫斯基以無限愛心刻畫出被上帝拋棄的人,在創造上帝的人被上帝所拋棄這種絕對凄慘的自相矛盾之中,他發現了人本身的尊貴。”

1946年,《罪與罰》第六版問世時,韋叢蕪在譯本序言中寫道:“巨石下的野草在九死一生中掙扎著從側縫里向外發展,也會搖曳在陽光與和風中,低吟著生之歌曲。……巨石何時才能從野草上移去?”(《六版序》)或許此時他未曾料到,他寫下的這段話,恰恰預言了他一生坎坷的命運,他就是巨石下一棵飽經劫難的小草。1926年震驚中外的“三·一八”慘案爆發那天,韋叢蕪也走在赤手空拳的隊伍中,受了輕微槍傷,被壓在死傷的人堆里,方才得以脫險。此后的人生歷經種種磨難。在這一點上,他與飽經苦難磨礪的陀思妥耶夫斯基頗為相似。與陀思妥耶夫斯基結下不解之緣的五十余年間,韋叢蕪憑借手中一支百折不撓、凝重深刻的筆,穿越時空,堅持不懈地與陀思妥耶夫斯基進行著靈魂的交流。這種可貴的釘子精神,在我們現今這個浮躁和急功近利的時代里,尤為值得珍視、傳揚和繼承。