茶館的前世今生

文/斌 武

茶館的前世今生

文/斌 武

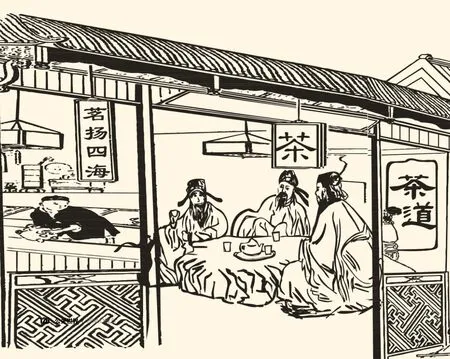

說起茶館,許多人可能會想起人民藝術家老舍先生的作品《茶館》,因為這部作品太有名了,太深入人心了。而我們這里所說的茶館,是指喝茶的場所,在我國不同的地域,茶館的建筑、布局、風格、功能、經營等各有差異,也有著不同的稱謂,例如:兩廣多稱為茶樓,京津多稱為茶亭,還有茶肆、茶坊、茶寮、茶社、茶室等稱謂。

茶館在我國的歷史源遠流長,不但是愛茶者的樂園,也是人們休息、消遣、餐飲和交際的場所。茶館最早的雛形出現于晉代的茶攤,據《廣陵耆老傳》中記載:“晉元帝時有老姥, 每日獨提一器茗,往市鬻之,市人競買。”也就是說,當時已有人將茶水作為商品到集市進行買賣了,不過這僅屬于流動攤販,充其量算作茶攤,與茶館的稱謂尚有差距。我國的唐朝政治穩定,社會經濟空前繁榮,茶館在這一時期也應運而生,唐玄宗天寶末年進士封演在其《封氏聞見記》卷六“飲茶”載:“開元中,泰山靈巖寺有降魔師,大興禪教。學禪,務于不寐,又不夕食,皆許其飲茶。人自懷夾,到處煮飲,從此轉相仿效,遂成風俗。自鄒、齊、滄、棣,漸至京邑城市,多開店鋪,煎茶賣之。不問道俗,投錢取飲。”這種在鄉鎮、集市、道邊“煎茶賣之”的“店鋪”,標志著茶館的基本形成。《舊唐書·王涯傳》記:“太和九年五月涯等倉惶步出,至永昌里茶肆,為禁兵所擒。”這說明唐文宗太和年間已有正式的茶館了。公元780年左右,被尊為茶圣的陸羽所著《茶經》問世,這是中國乃至世界現存最早、最完整、最全面介紹茶的第一部專著,被譽為茶葉百科全書,從而使得“天下益知飲茶矣”,因而茶館不僅在產茶的江南地區迅速普及,也流傳到了北方城市,茶館的功能也隨之增加,除予人解渴外,還兼有予人休息,并供人進食。

明清之時,社會經濟的進一步發展,民豐物富使得市民們對各種娛樂生活的需求迫切,而作為一種集休閑、飲食、娛樂、交易等功能為一體的多功能大眾活動場所,茶館成了人們的首選,因此,茶館業得到了極大的發展,形式愈益多樣,功能也愈加豐富。而到了近現代,中國深受世界列強的欺凌,戰亂不斷,導致國弱民貧,茶館也就一度衰微。

縱觀古今,茶館不但隨著經濟的發展而發展,同時也深深地打上了文化的烙印。北宋畫家張擇端的《清明上河圖》生動地描繪了當時繁盛的市井景象,再現了萬商云集、百業興旺的情形,其中亦有很多的茶館。據耐得翁《都城紀勝》、潛說友《臨安志》等古籍記載,茶館其中有的“刻花架,安頓奇松異檜等物于其上,裝飾店面,敲打響盞歌賣”;也有的“張掛名人書畫……占此會聚,習學樂器或唱叫之類”;還有的號稱“花茶坊”,為妓女所專用;甚至有“市頭”,是讓工匠、奴仆之類的人在工余享用的。茶館的楹聯更成為一道獨特的文化景觀,例如:杭州涌金門藉香居茶室聯:“欲把西湖比西子,從來佳茗似佳人。”上海天然居茶樓聯:“客上天然居,居然天上客;人來交易所,所易交來人。”廣州長三眼橋茶亭聯:“處處通途,何去何從?求兩餐,分清邪正;頭頭是道,誰賓誰主?吃一碗,各自西東。”另外,我國茶館還相對地形成了地方特色,獨自成趣,流派紛呈,例如:以陳設為竹靠椅、小方桌、蓋碗、紫銅壺和老虎灶為標志的川派茶館,以大碗茶、聽書、看戲、下棋、養鳥為一體的京派茶館,以虎跑水泡龍井茶為號召的杭派茶館,以茶中有飯、飯中有茶為特色的粵派茶館……凡此種種,不一而足。茶館如此打上文化的烙印,頓使茶館增色增輝,變得雅趣萬千,成為“高、大、上”的場所。

改革開放以后,中國的茶館業生機盎然,不僅老茶館重放光彩,各種新型茶吧、新潮茶園和茶藝館更如雨后春筍般涌現全國各地,據統計,目前全國有5萬多家大大小小的各色茶館,擁有從業人員近100萬名,年創造產值達300億元,已經成為拉動我國經濟發展的新增長點。由商務部頒發的《茶館經營服務規范》(SB/T10654-2012)已經于2012年6月1日正式實施,這一標準從制度規范、從業人員的基本條件、職業道德、服務操作、衛生要求等幾個方面做出了詳細規定,填補了我國茶館行業在標準規范上的空白,強化了對茶館行業進行管理和指導以及茶館企業進行標準化經營。我們相信,隨著我國經濟的持續發展,人民生活水平的不斷提升,茶館行業將迎來更加明媚的春天。