湖北省部分高山植物引種栽植試驗

孫宏兵 夏文勝 黃永

摘要:為了在第十屆中國國際園林博覽會上展示湖北省珍稀特色植物,從湖北宜昌和恩施等地引種珙桐、連香樹、刺葉櫟、山茱萸、血皮槭等23種高山植物及不同規格和種類的苗木共計176株,通過土壤改良、容器種植、化學試劑促成、搭建遮陽棚、微型噴灌調控溫濕度等系列措施進行精細栽培和養護, 1年后共成活135株,其中珙桐成活率為928%,且有5株珙桐在第二年開花;連香樹、刺葉櫟、山茱萸、血皮槭等的成活率分別為100%,90%,100%和409%。本次部分高山植物引種栽培試驗為武漢市城市綠化突出地域特色植物提供了指導意義。

關鍵詞:高山植物;引種;栽培;湖北

中圖分類號:S722.7文獻標識碼:A文章編號:1004-3020(2016)01-0023-05

Abstract: To exhibit rare and regional characteristic plants in Hubei province on the 10th China (Wuhan) International Garden Flower Expo (CIGFE), 23 kinds of alpine plants were introduced to Wuhan in 2013 from two sites (Yichang and Enshi). The species of these plants included Davidia involucrate, Cercidiphyllum japonicum, Quercus spinosa, Cornus officinalis, Acer griseum and so on. A total number of 176 seedlings with various specifications and types were cultivated andmaintained elaborately using several techniques including soil improvement, container cultivation, chemical enhancement, shedding with covers and adjustment of temperature and humidity with micro-sprinkling irrigation. After the one-year experiment, 135 seedlings survived. The survival rate of Davidia involucratewas 92.8%, and five plants of the survived flowered in the next year. In addition, the survival rates of Cercidiphyllum japonicum,Quercus spinosa,Cornus officinalis and Acer griseum were 100%, 90%, 100% and 40.9%, respectively. These results will provide suggestions on how to give prominence to regional characteristic plants in constructing urbun forest in Wuhan

Key words:alphine plants; introduction; cultivation; Hubei

2015年第十屆中國國際園林博覽會首次在武漢市舉行,會址選在武漢市區的生活垃圾填埋場和城中村改造區。園博園內總計選用植物品種 320多種,并在湖北園中規劃設計了“威爾遜之路”,英國植物學家爾尼斯特·亨利·威爾遜,在1899~1911年間4次到中國采集植物,足跡遍及宜昌、興山、秭歸、五峰、長陽、巴東、神農架以及四川、重慶、云南等地。在湖北宜昌地區采集的植物有珙桐Davidia involucrate、獼猴桃Actinidia chinensis等400多種原生植物,百年來,歐美經威爾遜直接、間接繁殖、推廣應用于公私園林的樹木花草新種,累計達1 000種以上[1-2]。據初步統計,以湖北地名命名的植物約140多種[3],其中有不少國家珍稀保護植物,考慮到這些植物多為高山植物,在園林中很少應用,常規的苗圃中沒有這些種苗,如果要在本屆園博上展示,有必要開展前期實地調研和引種栽植試驗。

1材料與方法

1.1植物種類

2013~2014年專業人員先后多次到湖北的恩施、宜昌、神農架進行植物資源調研,通過查閱相關文獻資料[4-9],初步計劃引入20~30種武漢地區園林中尚未廣泛應用的植物。

1.2植物來源地與種植地

本次引入特色植物主要來自湖北省宜昌地區和恩施自治州,基本上是原生地的山苗,規格大小不一,種植于武漢市園林科學研究所內。

恩施土家族苗族自治州屬季風性山地氣候,夏無酷暑,冬少嚴寒,霧多,雨量豐沛。由于地形復雜,海拔高差懸殊,恩施州平均海拔1 000 m左右, 最低60多米,最高3 000多米,氣溫隨海拔升高而遞減。海拔300~1 800 m地域的年平均氣溫在74~78℃ ,氣溫垂直差異明顯,全年氣溫最低在1月,最高在7月。

宜昌屬亞熱帶季風性濕潤氣候,四季分明,春秋較長。年均降雨量為9920~ 1 4041 mm之間。雨水豐沛,較長的降雨期在6~7月份,雨熱同季,全年積溫較高,無霜期較長,年平均氣溫為131~18℃,但隨著海拔高度上升而遞減,每上升100 m降低06 ℃。7月平均氣溫241~288 ℃,1月平均氣溫17~65 ℃。極端高溫414 ℃,最低氣溫-156 ℃。在冬季比較暖和,極端最低氣溫低于-70 ℃年份極少。

武漢屬北亞熱帶季風性濕潤氣候,具有常年雨量豐沛、熱量充足、冬冷夏熱、四季分明的特點。海拔192~8733 m,大部分海拔在500 m以下。年平均氣溫158~175 ℃,冬季最低氣溫常在-50~100 ℃之間,1月平均氣溫35 ℃,極端低溫為-181 ℃(1977年1月30日);年無霜期一般為211~272 d。

1.3植物移植時間與方式

由于引種植物分布不同地方,引種時協調時間較長,植物起挖和栽植時間較晚,栽植期集中在4月,在4月5~6日主要栽植珙桐Davidia involucrata、連香樹Cercidiphyllum japonicum、山茱萸Cornus officinalis、血皮槭Acer griseum、刺葉高山櫟Quercus spinosa、青錢柳Cyclocarya paliurus等植物,在4月8~11栽植鄂西繡線菊Spiraea veitchii 、石灰花楸Sorbus folgneri、山梅花Philadelphus incanus、湖北紫荊Cercis glabra、巴東莢蒾Viburnum henryi、鄂西瑞香Daphne wilsonii、光葉石楠Photinia glabra、恩施栒子Cotoneaster fangianus、建始槭Acer henryi等多種植物,在4月24日栽植湖北山楂Crataegus hupehensis、宜昌橙Citrus ichangensis等植物,以上所有植物均帶土球移植,這些植物多為山苗,其起挖時帶完整土球比較困難,所以土球比較小且松散。

2結果與分析

2.1引種苗木的基本情況

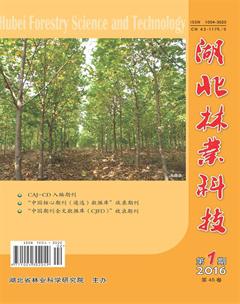

本次湖北高山珍稀植物引種23種,共計176株,最多的植株是珙桐,為70株,最少的因資源稀少只引1株;23種植物分屬藍果樹科、連香樹科、薔薇科、山茱萸科、忍冬科等16個科22個屬;另外,原計劃引種的紅花玉蘭考慮栽植時間較晚,更換為宜昌柿。引種苗木的干徑、地徑、高度、冠幅各不相同,具體情況見表1。另外,隨帶土球方面大部分苗木的土球較好,土球的直徑多為50~60 cm,其中刺葉櫟、湖北紫荊、甜柿、湖北山楂和宜昌橙等大苗的土球直徑為80~100 cm,有少數花灌木僅帶隨根土,其土球不完整,所以各個苗木種間的質量差異無法比較。

2.2苗木栽植措施

科研所內種植地為圃地,土質為長江沖積的沙壤土,透氣性較好,富含腐殖質,地形平整,光照充足,長32 m,寬25 m,因長年出售苗木,使圃地地勢低于路面60 cm,地下水位較高,易積水,小環境較好,空氣濕度相對較高。

(1)改善土壤理化性質,增強土壤透氣排水性。根據不同規格苗木土球直徑大小,按正常苗木栽植規范標準,將種植穴的直徑加大20 cm,穴深加大10 cm。栽種前,在種植穴內先填入1/5黃沙;再利用泥炭土與原土按1∶3比例拌合后回填。

(2)栽種時根據苗木不同規格(胸徑、高度、蓬徑、土球)分類種植。苗木胸徑10 cm以下的,分別采用相應口徑60 cm、80 cm和100 cm無紡布種植袋種植;苗木胸徑10 cm以上的,采用PC塑料板圍合成的控根容器種植;種植袋、控根容器均埋在地下。

(3)種植后穩固支撐,并搭建遮陽棚。遮陽棚用鋼管腳手架搭建,面積為32 m×25 m,棚高分為9 m和6 m兩大區,并保證樹梢至遮陽棚頂部間有60 cm以上的間距,在遮陽棚的頂部進行遮陽,而且頂部的遮陽網可以鋪收,通常在陰天、雨天或晚上將遮陽網收起;2014年6月10日以后,在遮陽棚的頂部再鋪一層遮陽網,同時四周邊加設高度2/3側網。23種特選的植物按對應序號進行種植(見圖1)。

(4)用化學試劑促進植株成活。苗木時栽植時,在根盤周圍撒施生根粉,施用后澆足定根水,促進其根系生長。同時在樹體的根頸部使用“施它活”營養液,通過吊袋給樹體輸液,快速補充水分和營養,維持樹體水分與營養的收支平衡,促進植株移植成活。

(5)利用微型噴霧設施調節遮陽棚內溫濕度(見圖2)。在2014年5月中旬安裝微型噴霧設施,然后從5~11月全程根據天氣情況適時開關微型噴霧設施;從6~10月的遮陽棚內的平均濕度分別為8000%,7926%,7662%,7800%,7655%。其遮陽棚內濕度人工調節方案:晴天,每天從8∶45~16∶45,每隔1小時整體噴霧3 min,保證棚內濕度為70%~80%;如果遇高溫晴朗天氣則在棚頂加鋪雙層遮陽網。陰天,多為13∶30后,每隔1小時整體噴霧2 min,且晚上打開棚頂遮陽網。雨天不進行噴霧,其濕度常大于90%,且打開棚頂的遮陽網。

(6)加強巡查,及時處理。由于23種植物均來自山地原生苗,在武漢市的適應性較差,栽植后每天需要對每棵苗木觀察,記錄其發芽、枝條生長、樹皮鮮活情況,發現有枝條萎蔫、樹干表皮失水、樹冠回縮等現象時,及時分析原因,并采取疏枝、截干,以減少水分蒸騰;在雨季及時深挖腰溝、廂溝、環狀開挖排水溝,防止積水。定期對根盤表土進行松土,提高根部的土壤透氣性。

2.3植物移植成活結果分析

本次試驗引種栽植23種植物,共計176株,成活135株,各種植物成活率情況見表2。由于各植物種類引種的數量不等,有些種類因當時能引到資源有限,只引種1~2株,其能否成活本身具有偶然性,如果栽活了也只能說明在武漢市有移植成活的可能性。只有當其引種栽植數量達到5株以上,其成活率才能一定程度上來反映該樹種在武漢市的相對適應性。

本次栽植試驗是通過人工構建特定環境條件下進行,從總體結果來看是比較成功,綜合植株的生長狀況與試驗測試結果,初步測試表明珙桐、連香樹、刺葉櫟、山茱萸、光葉石楠、宜昌橙、鄂西繡線菊、湖北山楂、恩施栒子、蝟實、山梅花等植物,可以在武漢公園綠地某些特定環境條件下能生存,但在引種馴化階段夏季溫濕度調控十分關鍵。本次試驗中最典型的是珙桐,珙桐共計栽植了70株,其規格為胸徑6 cm、高約4 m,是宜昌五峰縣人工播種的圃地苗,苗木質量優良,土球攜帶完整,移栽季節在4月初,在疏除其弱小枝后,帶冠栽植,定植半個月后基本上全部萌發,但在5月底~6月初因氣溫較高,遮陽棚微噴設施尚未安裝好,部分苗木出現了葉片萎蔫,當遮陽棚開始噴霧保濕降溫后,萎蔫情況明顯好轉。1年后珙桐成活了65株,而且在2015年4月9日有5株長勢旺盛的珙桐開花,其中29株珙桐移植于園博園。同批移植于園博園的樹木有18株刺葉櫟、4株連香樹、10株山茱萸、2株山梅花、1株光葉石楠、1株湖北紫荊和1株湖北山楂。但是在同等的栽植環境條件下,青錢柳、香果樹、石灰花楸、雙盾木、利川楠等植物全部死亡,有的樹種是因為移植時間太晚,有的苗木帶土球過小或土球破散,還有的苗木栽植前根系和樹體過度失水,盡管導致新栽苗木死亡原因很多,但也在一定程度上反映這些樹種對武漢夏季高溫環境的適應性相對較弱。至于湖北紫荊和血皮槭能否在武漢種植還有待于進一步探討。

3討論

本次引種栽培試驗是園林工程苗木應用的一次前期測試,試驗的設計雖然存在缺陷,試驗得出的數據缺乏可比性,但數據真實可靠。當然,如果在高山植物原產地提前2~3年進行縮冠斷根處理后,再進行規范性起苗,保證苗木較好質量的前提下,適當增加每種引種植物的數量,然后定植于武漢特定人工環境條件下進行測試,其結果會更加科學。

另外,本次引種栽培期較短,在1年時間內只能說明植物在武漢市內成活的可能性,而且是在當前特定的環境條件下,如果離開這一特定環境還能否存活難以斷定;今后還有必要繼續對存活植株的生長量進行測試,或結合植株生長狀況逐步恢復武漢地區夏季自然的溫濕條件進行馴化和后期觀察。

本次試驗是較大規格的高山植物苗木移植的嘗試,其結果對武漢地區城市綠化開發湖北鄉土新優樹種有指導意義,對湖北珍稀植物保護也是前期探討;建議結合本次試驗結果有選擇性對一些珍稀植物開展育種和小苗的馴化工作。

參考文獻

[1]蔡晟,劉學全,張家來.鄂西三峽庫區大老嶺珍稀樹木群落特征研究[J].應用生態學報,2000,11(2):165168.

[2]劉啟宏,陳英蘭神農架地區藥用植物的引種觀察[J].武漢植物學研究,1986,1(1):8190.

[3]中國科學院武漢植物研究所編.湖北植物志[M].武漢:湖北科技出版社. 2002.

[4]賀金生,林潔,陳偉烈.我國珍稀特有植物珙桐的現狀及保護[J].生物多樣性,1995,3(4):213221.

[5]王俊青,劉宗恒,趙天宇,等.珍稀觀賞用材樹種珙桐引種栽培技術研究[J].農村經濟與科技,2011,22(12):3135.

[6]吳葒,莊平,劉仁英,等.珍稀植物引種適應性研究[J].四川林業科技,1994,15(4):3337.

[7]彭佳龍,張汝忠,金孝鋒,等.刺葉櫟在浙江的分布特點和種群結構的研究[J].浙江大學學報,2005,(4):449453.

[8]吳甘霖.連香樹的生物學特性及其資源保護[J].安慶師范學院學報,2006,12(2):106109,119.

[9]陳朋,于雪丹,張川紅,等.中國特有種血皮槭的天然更新[J].林業科學,2013,49(3):159164.

(責任編輯:鄭京津)