行為護理在腹部術后胃腸功能障礙患者中的應用效果

鄒有香

[摘要] 目的 研究行為護理在腹部手術后腸蠕動恢復中的具體應用及其效果。 方法 回顧性分析我院近年行腹部手術后胃腸功能障礙者240例,隨機將其分為兩組,對照組術后給予促胃腸功能藥物,護理組在口服藥物的基礎上進行健康宣教、穴位按摩、足浴等護理,比較兩組胃腸功能狀況及臨床療效。 結果 護理組干預后胃腸功能狀況明顯優于對照組(P<0.05),護理組患者的總有效率(93.3%)明顯高于對照組(74.2%)(P<0.05)。 結論 行為護理應用于腹部術后胃腸功能障礙患者能促進其腸蠕動恢復,提高預后和療效。

[關鍵詞] 行為護理;腹部手術;腸蠕動恢復

[中圖分類號] R473.5 [文獻標識碼] A [文章編號] 1674-4721(2016)02(c)-0151-03

[Abstract] Objective To study the specific application and its effect of behavior nursing on recovery of intestinal peristalsis in abdominal operation. Methods 240 cases of gastrointestinal dysfunction after abdominal surgery was retrospectively analyzed from our hospital in the recent years,were randomly divided into 2 groups,after surgery in the control group only received gastrointestinal dysfunction drugs,nursing group in oral drug based,health education,massage,foot massage and other nursing,were compared between the two groups of gastrointestinal function and clinical curative effect. Results Gastrointestinal function condition in nursing group after the intervention was better than that in the control group (P<0.05), total effective rate in the nursing group of patients (93.3%) was obviously higher than that of control group (74.2%) (P<0.05). Conclusion Behavioral nursing is applied to the patients with gastrointestinal dysfunction after abdominal surgery,which can promote the recovery of intestinal peristalsis,improve prognosis and curative effect.

[Key words] Behavior nursing;Abdominal operation;Intestinal peristalsis recovery

隨著臨床醫學的發展和腹腔鏡技術的不斷進步,腹部手術成為外科比較常見的術式。但由于腹腔內的臟器比較多,因此術后并發癥發生率高,暫時性腸道功能障礙即是其中比較常見的一種并發癥[1]。手術麻醉及術中刺激會導致胃腸蠕動消失或減弱,產生腹痛、排氣困難、腹脹等癥狀,患者飲食也因此受限,不利于術后康復[2]。因此,如何通過有效護理配合恢復和促進腹部手術患者術后腸蠕動一直是我院近年關注的焦點。現選取我院近年實施行為護理促進腹部術后腸蠕動的臨床實例進行研究,以探討其效果,具體報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料

資料來源于我院2013年6月~2014年6月期間行腹部手術后出現暫時胃腸功能障礙的患者240例。入選標準:①行肝膽、胃腸道、疝等腹部根治性手術;②臨床表現為明顯的腸蠕動消失或減弱,有腹脹現象;③意識正常,知情并同意納入本研究。嚴格排除合并血液系統、肝腎、心肺等嚴重疾病者。其中男152例,女188例,年齡21~75歲,平均(48.9±5.1)歲;體重46~93 kg,平均(56.311.8)kg;疾病類型:肝膽管結石95例,胃潰瘍合并穿孔45例,腸梗阻39例,腸腫瘤36例,脾破裂16例,胃癌9例;所有患者均行對癥腹部手術,平均手術時間為(2.05±0.61)h。隨機將其分為對照組和護理組各120例,患者組間一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

對照組120例術后給予促進胃腸功能的口服藥物枸櫞酸莫沙必利(生產單位:江蘇豪森藥業股份有限公司;國藥準字H19990315),5 mg/片,1片/次,3次/d,干預1周。

護理組在對照組藥物治療的基礎上給予系統的行為護理干預,干預1周,方法如下。

1.2.1健康宣教 積極向患者講解術后行為干預的主要方法及其作用,進行一對一宣教,了解患者術后的身體及心理狀態,對癥疏導其不良情緒,結合其身心狀態合理解釋術后胃腸功能障礙的相關知識,并要尊重患者隱私。

1.2.2 耳穴穴位按摩 術后將患者推回病房,術后6 h,患者生命體征平穩且意識清醒時實施王不留行籽壓耳法。用75%乙醇消毒耳廓局部,取一粒飽滿的王不留行籽放置在0.6 cm×0.6 cm的膠布中央,并用探棒將其貼在患者耳穴區域的敏感點上并加壓,穴位選擇以交感穴、胃穴、內分泌、大腸穴、三焦穴和小腸穴為主,當患者感覺到局部有脹、麻、痛、酸、發熱感時,即表明得氣[3]。每10分鐘左右按壓1次,反復按壓6次左右,直至患者排氣,腹脹癥狀緩解。注意,每次只能貼單側耳穴,兩耳交替進行,每3天更換一次王不留行籽。

1.2.3 腹部按摩 指導患者術后一手輕按切口,另一手按摩切口對策的腹部,先順時針按3 min左右再逆時針按3 min,注意按摩力度以不引起手術切口疼痛為宜。每日按摩4次左右,按摩穴位以天樞、下脘、中脘、上脘為主[4]。年老者不能自行操作,應由責任護士幫助施行。

1.2.4 中藥浴足 術后進行足底按摩和中藥浴足,能夠活躍足部的胃腸功能反射區的血液循環,促進和加強胃腸器官的功能,利于胃腸蠕動和排便、排氣[5]。其中浴足配方由紅花、丹參、黃柏、透骨草、皂角刺等組成,有活血消腫、寧心、通經、清熱解毒之效。浴足時間以術后20 h為宜,水溫以42℃為宜。浴足30 min后,按摩雙腳底[6]。右腳是小腸、盲腸、闌尾、十二指腸、橫結腸、胃、胰、肛門反射區,左腳是直腸、乙狀結腸、小腸、降結腸等反射區,按摩30 min后聽診腸鳴音[7]。

1.3療效評價

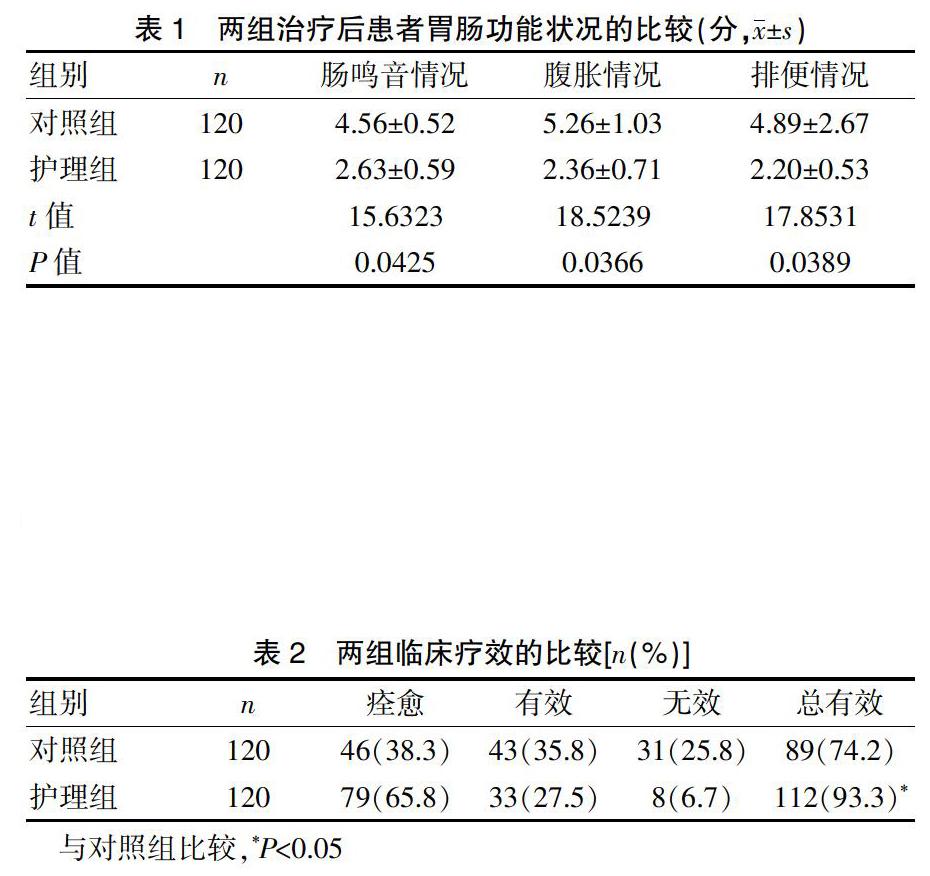

護理干預前后,根據患者胃腸功能障礙的程度進行評分,包括24 h內腹脹、排便、腸鳴音情況。采用十分制,分數越高,表明癥狀越嚴重。

干預1周后進行療效評價。①痊愈:胃腸功能障礙的臨床癥狀明顯改善,腹脹消失,無便秘,飲食恢復正常;②有效:臨床癥狀有所好轉,腹脹減輕,飲食以流質、半流質食物為主;③無效:臨床癥狀無改變或加重,患者不能自主進食。其中總有效為痊愈和有效之和。

1.4統計學方法

采用統計軟件SPSS 16.0對實驗數據進行分析,計量資料以均數±標準差(x±s)表示,采用t檢驗。計數資料以率表示,采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組治療后患者胃腸功能狀況的比較

術后干預1周后,護理組患者的腸鳴音、排便及腹脹狀況較對照組明顯減輕,提示護理組患者整體胃腸功能狀況優于對照組(P<0.05)(表1)。

2.2 兩組臨床療效的比較

干預1周后,護理組患者的總有效率明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表2)。

3 討論

近年來,腹腔鏡手術由于其微創性被廣泛應用于外科臨床,其治療效果也逐漸提高。但受復雜的腹腔結構等因素的影響,腹腔鏡手術在一定程度上會破壞胃腸運動的協調性,從而降低胃壁的順應性,影響殘胃及遠端空腸的蠕動,再加上多數患者術后伴隨有免疫功能下降或營養不良等狀況,非常容易引起以胃腸蠕動減弱為代表的胃腸道功能障礙[8]。而腹脹、腹痛等胃腸功能障礙癥狀不僅會影響患者的飲食和健康,還容易使患者產生易怒、煩躁等心理,進而加劇癥狀[9]。故有效促進腹部手術患者術后腸蠕動功能的恢復對提高預后效果、降低術后并發癥具有重要意義,應引起重視。

藥物治療對干預術后腸蠕動有一定的效果,但有臨床研究表明,長期藥物治療會帶來各種副作用,患者較難耐受且復發率高[10-11]。行為護理是目前臨床護理領域比較受關注的一種護理模式與理念,它強調關注患者的行為及心理,并以此為出發點,通過有效的、針對性的護理干預來實現干預效果。我院對腹部術后胃腸功能障礙患者的行為護理,即是從患者的臨床癥狀表現及身心狀態特點出發,在常規西醫治療的基礎上,通過按摩等中醫手法來行氣活血、疏通經絡、調理氣機,以達到有效促進腸蠕動的目的[12]。

本文護理組所用行為護理方法中,積極的健康宣教和心理干預有利于緩解和消除患者的緊張、恐懼心理,提高患者對疾病的正確認識,提高患者的治療信心,幫助患者構建積極、樂觀的精神狀態。而積極的心態能避免氣淤積于內,有利于胃腸等臟器功能的恢復[13]。

《內經》有云“耳者,宗脈之所聚也”,表明了耳及耳部穴位的重要性[14]。本文所用耳穴壓豆法,操作簡單、經濟安全、見效快,便于推廣。考慮到腹部手術后腹脹患者多是由于麻醉藥物減慢胃腸蠕動引起的,故穴位選擇以交感穴、胃穴、內分泌、大腸穴、三焦穴和小腸穴為主。其中大腸、胃穴和小腸穴均與消化功能密切相關,能溫通氣血、調節陰陽,使胃氣下降[15]。交感穴則有調節自主神經之效,三焦穴和交感穴能刺激胃腸蠕動,諸穴相互配合,能有效消除腹脹[16]。中醫認為腹屬陰,腹部被稱為“五臟六腑之宮殿 ,陰陽氣血之發源”,按摩腹部上脘、下脘、中脘、天樞穴位,能促進氣血運行,調節腑臟功能,促進胃腸道和腹部肌肉的淋巴液和血液循環[17],從而助于促進胃腸道蠕動,減輕或消除腹痛或腹脹癥狀,促進排氣和消化[18]。此外,中藥浴足和足底按摩也是基于胃腸功能障礙的中醫病理和臨床癥狀,通過活躍足部胃腸功能反射區的血液循環來強化胃腸功能,促進腸蠕動[19]。

本研究結果顯示,通過實施系統行為護理的患者經過1周的護理干預,其胃腸功能整體狀況明顯優于單純西醫治療者,治療總有效率較高,提示行為護理方法的高效性,值得在臨床推廣。

[參考文獻]

[1] 邱慧琴.護理干預對腸道手術患者胃腸功能恢復的影響[J].中國現代醫生,2010,48(31):59-60.

[2] 余雪麗,陳維,王星平.早期進食和活動干預對腹腔鏡膽囊切除術患者術后胃腸蠕動功能及護理滿意度的影響[J].中國現代醫生,2014,52(7):103-105.

[3] 袁金風.行為護理對腹部術后腸蠕動恢復的療效觀察[J].吉林醫學,2015,36(6):1213-1214.

[4] 劉華麗,劉叢叢,胡婧.腹部手術后針刺穴位對胃腸功能影響的護理觀察[J].西南國防醫藥,2010,20(12):1360-1361.

[5] 施華,潘蘭霞.中西醫結合護理技術對腹部術后腸蠕動恢復的療效觀察[J].中醫臨床研究,2014,6(10):141-142.

[6] 吳勝芳.舒適護理干預對腹部手術后患者胃腸功能的影響[J].中國基層醫藥,2012,19(24):3830-3831.

[7] 陳方蕾,張雅麗,蔡俊萍,等.臍療促進腹部術后患者腸蠕動功能恢復的研究進展[J].解放軍護理雜志,2010,27(10):766-767.

[8] 奚曉華,楊剛.腹部手術后胃腸功能障礙的現代概念[J].吉林醫學,2013,34(1):127-129.

[9] 彭彩麗,高淑芳,劉愛志.護理干預對促進胃大部切除術后腸蠕動早期恢復的觀察[J].現代中西醫結合雜志,2007, 16(12):1697-1698.

[10] 譚李軍,尹秀芬.腹部手術后促進胃腸功能恢復的護理進展[J].護理實踐與研究,2011,8(9):114-116.

[11] 陳志強,曹立辛.圍手術期術后胃腸功能評價的研究現狀與展望[J].中國中西醫結合雜志,2011,31(6):727-731.

[12] 朱穎,趙鵬.腹部手術后并發粘連性腸梗阻56例的臨床觀察及護理[J].中國藥業,2012,21(A1):131.

[13] 王俊杰.中醫護理技術促進腹部術后胃腸功能恢復臨床研究進展[J].護理學雜志(綜合版),2014,29(1):91-93.

[14] 滕道梅.健康宣教在腹部手術胃腸功能紊亂中的應用效果[J].現代診斷與治療,2014,25(3):715-716.

[15] 侯曉慧,黃雪芬,馬錢鳳,等.穴位按摩配合足浴療法對改善胃腸功能紊亂患者焦慮的臨床研究[J].中華現代護理雜志,2014,20(4):431-433.

[16] 劉建軍.胃腸功能紊亂的中醫護理[J].河北中醫,2010, 32(2):292.

[17] 莊增紅.中西醫綜合措施對胃腸術后胃腸功能恢復的影響[J].新中醫,2015,47(4):86-88.

[18] 王春煦,趙翠芬,張書霞,等.腹部手術后胃腸功能紊亂的中西醫結合護理體會[J].河北中醫,2010,32(2):283-284.

[19] 麥慧英,黃春暉,藍柳紅,等.早期護理干預對胸腰椎術后胃腸功能紊亂的影響[J].護理實踐與研究,2011,8(12):39-40.

(收稿日期:2015-11-16 本文編輯:衛 軻)