“絲綢之路經濟帶”交通運輸碳排放空間轉移分析

摘 要:從動態分析角度構建交通運輸碳排放相關指數模型,測算“絲綢之路經濟帶”交通運輸碳排放及其空間轉移差異。結果發現:2000~2014年,“絲綢之路經濟帶”西北五省(區)的交通運輸碳排放規模以年均11.01%的增長率趨增,其強度以年均0.045%的下降率漸減。青海的交通運輸碳排放空間轉移雙內向,低碳排放質量最高;寧夏的排放質量漸而提升。陜西、新疆、甘肅的交通運輸碳排放空間轉移雙外向,低碳發展相對滯后。

關鍵詞: “絲綢之路經濟帶”;交通運輸;碳排放;空間轉移;節能減排

中圖分類號:F542 文獻標識碼: A文章編號:1003-7217(2016)02-0129-05

一、引言及文獻梳理

隨著國家“西部大開發”戰略和統籌城鄉經濟發展等政策的有效落實,西部地區的交通運輸環境得到不斷改善。目前,國家和地區為了助推“絲綢之路經濟帶”的構建,相繼出臺了大量優化交通運輸網絡發展的優惠政策,促進了經濟帶交通運輸網絡不斷密集化與樞紐化,推動了城際間生產要素的空間互動和地區經濟的快速增長,但同時也帶來了地區碳排放量不斷增加的隱患。作為碳排放大國,在大舉推進“絲綢之路經濟帶”交通運輸網絡建設的進程中,實證測算經濟帶交通運輸碳排放的城際空間轉移問題,對于共建綠色生態“絲綢之路經濟帶”、“防霾治霾”、打造美麗西部均具有重要的現實意義。

托比(Tobey,1990)首次分析了區域經濟一體化對產業碳排放空間轉移的影響[1]。爾后,以翰威特(Hewitt,2008)為代表的學者從國際視角分析了我國碳排放發生空間轉移問題[2]。克拉克·薩瑟等(ClarkeSather et al.,2011)論證了我國境內產業碳排放存在顯著區域差距的結論[3]。國內的相關研究主要有四方面:一是以吳先華等(2011)為代表的國際間商貿物流碳排放轉移研究[4];二是以李小平等(2010)為代表,采取產業增值與單位產值碳排放系數相乘法對國際間產業區域轉移碳排放的研究[5];三是以楊騫(2012)[6]、張為付(2014)等為代表,采用動態分析法測算省際間碳排放空間布局的研究[7];四是以李磊(2012)為代表,采取投入產出分析法測算經濟區內商貿物流碳排放轉移的研究[8]。

綜觀國內外可查閱的相關文獻,以交通經濟帶為研究視角,研究地區間碳排放問題很是鮮見,以“絲綢之路經濟帶”為研究視角的交通運輸地區間碳排放研究更是闕如。因此,本文選取“絲綢之路經濟帶”西北五省(區)為研究樣本,以交通運輸碳排放為切入點,系統地分析這條經濟帶上各地間交通運輸碳排放的空間轉移特征、差異及程度大小,以期測算“西部大開發”戰略實施以來西北地區環境發展特征,為推動綠色“絲綢之路經濟帶”構建、推動新一輪的西部大開發及美麗西部地區可持續發展的政策設計提供實證支持與理論參考。

二、實證分析

(一)研究方法

目前,在測算碳排放的方法中,較科學易操作的是參照《IPCC國家溫室氣體清單指南》的基準法。即對樣本年度所消耗的各種化石資源折算為標準煤系數,以0.7143∶1的標準將其換算成原煤,進而計算碳排放系數及碳轉換系數(見表1、表2)。考慮到交通運輸碳排放存在空間動態的非均衡性,為了較準確地測算其碳排放變化的空間動態特征,文章參考張為付等(2014)對CO2排放測算方法,[7]從動態分析角度,選取2000~2014年“絲綢之路經濟帶”西北五省(區)各地的6種交通運輸能源消耗項目,建立交通運輸碳排放規模、交通運輸碳排放強度、交通運輸碳排放規模轉移指數、交通運輸碳排放強度轉移指數等模型,計算交通運輸碳排放變化率空間差異,交通運輸碳排放規模的計算公式為①:

(二)數據分析

1. “絲綢之路經濟帶”交通運輸碳排放分析。

(1)“絲綢之路經濟帶”交通運輸碳排放規模。

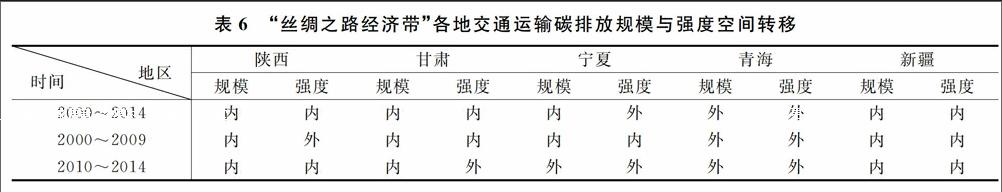

2000~2014年,“絲綢之路經濟帶”西北五省地區交通運輸碳排放規模以年均11.01%的增長率增加了2.76倍。其中,陜西(34.74%)、新疆(30.08%)的交通運輸碳排放規模占西北五省地區交通運輸碳排放總量的比重較高,兩地區的占比高達六成以上, 均呈現出逐漸增長之態勢。甘肅(20.69%)的交通運輸碳排放的占比適中,呈現出在2000~2008年占比趨勢逐漸下降,2009~2014年漸轉上升的趨勢。寧夏(10.59%)的交通運輸碳排放占比較低,盡管其占比在趨增,但增長幅度并不顯著。青海(3.89%)的交通運輸碳排放占比最低,2008年該地區的交通運輸碳排放占比最高達31.45%,爾后幾年的占比漸而下降(見表2)。(2)“絲綢之路經濟帶”交通運輸碳排放強度。2000~2014年,“絲綢之路經濟帶”西北五省(區)的交通運輸碳排放強度均呈現出了下降→上升→下降的態勢,隨著經濟增長與交通基礎設施建設發展,交通運輸碳排放強度先下降,后略有增長,爾后逐漸減少,表明西北地區的交通運輸節能減排、低碳排放的發展趨勢漸而呈現。從交通運輸碳排放強度的地區結構來看,青海地區最小(年均0.1316萬噸/億元),寧夏地區最大(年均0.3264萬噸/億元),次之分別是甘肅(0.1862萬噸/億元)、新疆(0.1645

表3顯示:15年來,“絲綢之路經濟帶”交通運輸碳排放強度從2000年的0.9260萬噸/億元下降至2014年的0.8571萬噸/億元,下降了7.44%,年均下降率為0.045%。陜西交通運輸碳排放強度變化最大,上漲了67.61%,呈現出年均0.4034%的增速之勢。新疆交通運輸碳排放強度上升了4.95%,年均增長率為0.1542%。甘肅、寧夏地區碳排放強度變化率均有所下降,年均下降率分別為0.1637%、0.2993%。表明“絲綢之路經濟帶”西北地區交通運輸低碳發展逐漸凸顯,而新疆、陜西地區交通運輸低碳發展質量在下降,其中,陜西的交通運輸低碳發展質量下降最為顯著。

2.“絲綢之路經濟帶”交通運輸碳排放空間轉移分析。

(1)“絲綢之路經濟帶”交通運輸碳排放規模空間轉移。

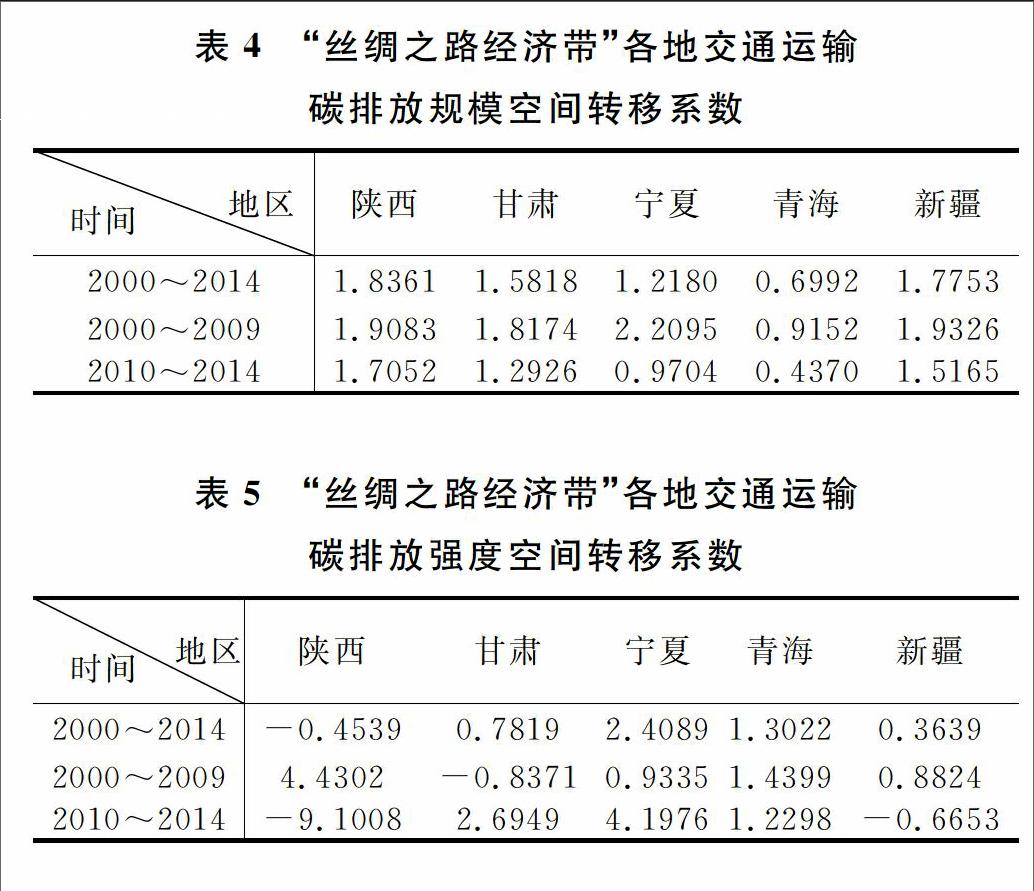

表4的相關數據顯示:2000~2014年,“絲綢之路經濟帶”西北五省(區)交通運輸碳排放規模轉移系數除了青海地區小于1以外,其它四個地區該項系數值均大于1,按系數大小依次為陜西、新疆、甘肅、寧夏。表示15年來,青海地區的交通運輸碳排放規模漸而向外地轉移,陜西、新疆、甘肅及寧夏地區的交通運輸碳排放規模向本地內部相對轉移。

分時間段來看,西部大開發實施的10年期間,即,2000~2009年“絲綢之路經濟帶”西北五省(區)交通運輸碳排放規模空間轉移系數值僅有青海小于1,表明西部經濟大開發大發展的同時,陜西、新疆、甘肅、寧夏地區的交通運輸碳排放向本地內部轉移的規模在增加。2010~2014年,西北五省(區)的交通運輸碳排放規模轉移系數均有小幅下降,其中,寧夏地區的交通運輸碳排放轉移系數值變化最為顯著,從系數值大于1轉向小于1。陜西、新疆、甘肅的交通運輸碳排放規模轉移系數值仍大于1。表明最近這5年來,陜西、新疆、甘肅的交通運輸碳排放規模向本地內部轉移逐漸減速,寧夏的交通運輸碳排放規模呈現出向外地轉移的態勢,其交通運輸低碳發展日漸凸顯。(2)“絲綢之路經濟帶”交通運輸碳排放強度空間轉移 。表5的計算結果顯示:2000~2014年,“絲綢之路經濟帶”西部地區交通運輸碳排放強度轉移系數大于1的僅有寧夏、青海,陜西、甘肅、新疆地區的交通運輸碳排放強度轉移系數均小于1。即15年來,西北五省(區)的寧夏、青海交通運輸碳排放相對向外地轉移,其余地區均向本地轉移,按照向本地轉移的速度大小排序依次為陜西、新疆、甘肅。說明“絲綢之路經濟帶”上陜西、新疆、甘肅地區在經濟增長過程中交通運輸低碳發展相對滯后。

分時間段來看,2000~2009年西部大開發實施的10年期間,“絲綢之路經濟帶”西北五省(區)交通運輸碳排放規模空間轉移系數值相對較低。其中,該項系數值大于1的有陜西、青海;系數值小于1的有甘肅、寧夏、新疆。表明隨著西部大開發的推進,陜西、青海的交通運輸碳排放強度向外地轉移,而甘肅、寧夏及新疆的交通運輸碳排放強度則向本地內部轉移,即甘肅、寧夏、新疆在經濟增長過程中交通運輸低碳發展相對滯后。2010~2014年,陜西、新疆的交通運輸碳排放規模空間轉移系數值小于1,甘肅、寧夏、青海的該項系數值大于1。即最近5年來,陜西、新疆的交通運輸碳排放強度相對向本地內部轉移,陜西向本地內部轉移的速度顯著快于新疆;甘肅、寧夏、青海的交通運輸碳排放強度相對向外地轉移,轉移速度的大小排序依次為寧夏、甘肅、青海。這表示陜西、新疆在經濟發展過程中交通運輸低碳排放質量相對較低,而甘肅、寧夏、青海則交通運輸低碳排放質量相對較高。

分地區來看,陜西在為期10年的西部大開發階段交通運輸碳排放強度空間轉移系數最大(大于1),爾后轉為最小(小于1),說明陜西交通運輸碳排放強度從向外地轉移轉為向本地轉移,陜西交通運輸低碳排放質量在快速下降。甘肅則與陜西相反,從西部大開發期間的最小值(小于1)漸而上升為大于1,說明該地的交通運輸碳排放強度從向本地轉移變為向外地轉移,甘肅的交通運輸碳排放質量漸而上升。寧夏與甘肅地區的交通運輸碳排放強度空間轉移系數變化趨勢相似,近5年呈現出交通運輸碳排放強度向外地轉移的態勢,并且其值最大,轉速最快,說明寧夏的交通運輸碳排放質量上升速度最快。青海、新疆的交通運輸碳排放強度空間轉移系數變化趨勢均有所遞減,其中,青海該項系數值在不同的兩段時間均大于1,盡管有所減小但變化并不顯著,表明青海的交通運輸碳排放強度向外地轉移的速度在減慢,交通運輸碳排放質量有所下降。新疆的交通運輸碳排放強度向本地轉移的速度不斷加快,交通運輸低碳排放質量不斷下降的速度僅次于陜西。

(三)實證結論

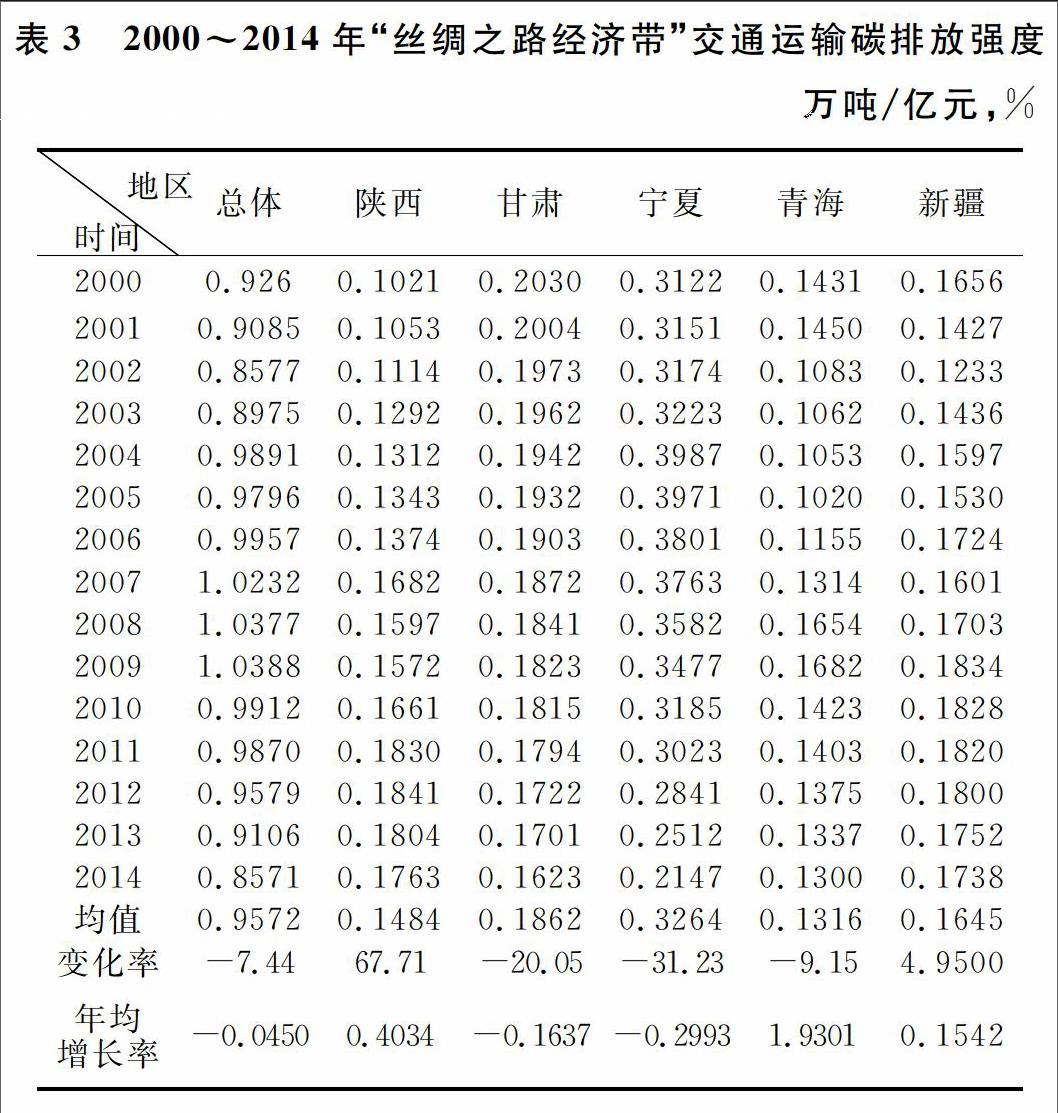

通過對2000~2014年“絲綢之路經濟帶”西北五省(區)交通運輸碳排放規模與強度空間轉移系數值對比分析可以發現(見表6):青海的兩項指標值顯示均外向,是“絲綢之路經濟帶”西北五省地區交通運輸碳排放調出地區,也是交通運輸碳排放規模與強度增長最慢、變化幅度最小的地區,表明該地區在經濟發展中交通運輸低碳排放質量最高。寧夏的交通運輸碳排放強度空間轉移指標單項外向,表明寧夏交通運輸碳排放質量漸而提升。陜西、新疆、甘肅三個地區交通運輸碳排放規模與強度空間轉移系數值均內向,是“絲綢之路經濟帶”西北地區交通運輸碳排放調入地區,也是交通運輸碳排放規模和強度增長高于經濟帶均值的地區,表明這三個地區在經濟發展過程中交通運輸高碳排放。

三、主要結論與政策建議

(一)主要結論

通過對2000~2014年“絲綢之路經濟帶”西北五省(區)相關數據的實證測算,得出的主要結論為:

1.“絲綢之路經濟帶”西北五省(區)的交通運輸碳排放規模以年均11.01%的增長率趨增,交通運輸碳排放強度以下降→上升→下降的態勢變化,其年均下降率為0.045%;青海的交通運輸碳排放空間轉移雙內向,交通運輸低碳排放質量最高,陜西、新疆、甘肅的交通運輸碳排放空間轉移雙外向,屬于交通運輸碳排放調入地區,交通運輸低碳發展相對滯后。寧夏的交通運輸碳排放質量漸而提升。

2.陜西的交通運輸碳排放規模均值與強度變化率均為最大,交通運輸碳排放增速明顯;交通運輸碳排放規模向本地內部轉移的規模與強度均顯著趨增,交通運輸低碳排放質量快速下降;2010~2014年,其交通運輸碳排放規模向本地內部轉移速度不斷遞減,交通運輸低碳發展質量有所提升,但仍屬于西部五省(區)交通運輸低碳排放質量最低的地區。

3.新疆的交通運輸碳排放規模趨增,其均值位居第二;交通運輸碳排放強度變化率、增長率均顯著高于西北五省地區的平均值;交通運輸低碳發展質量下降較為顯著;交通運輸碳排放向本地內部加速轉移,交通運輸低碳排放質量不斷下降;2010~2014年,其交通運輸碳排放規模向本地內部轉移速度次于陜西而漸減;屬于西部五省交通運輸低碳排放質量第二低地區。

4.甘肅的交通運輸碳排放規模自2009年以后漸轉上升,交通運輸碳排放強度均值較高,屬于西北地區僅次于陜西、新疆交通運輸碳排放規模與強度增長較高的地區,交通運輸碳排放規模與強度空間轉移系數值雙內向,呈現出本地承載了外地向本地較高程度的交通運輸碳排放轉移,交通運輸碳排放質量逐漸下降,屬于西部五省交通運輸低碳排放質量第三低地區。

5.寧夏的交通運輸碳排放規模小幅趨增,其強度變化率有所下降,2000~2009年交通運輸碳排放規模、強度均向本地內部加快轉移,該地區承載了外地向其較高程度的交通運輸碳排放轉移。2010年以來,其交通運輸碳排放規模及強度均轉向外地轉移,交通運輸轉向低碳發展態勢逐漸凸顯,交通運輸碳排放質量漸而提升。

6.青海的交通運輸碳排放規模與強度系數值均最小并呈下降的態勢,單位經濟增長的交通運輸碳排放最少。2000~2009年交通運輸碳排放規模、強度均相對向外地轉移,2000年以來,其規模向外地轉移速度趨增,其強度向外地轉移速度稍減,呈現出交通運輸低碳發展質量最高而有所降低的特征。

(二)政策建議

“絲綢之路經濟帶”橫跨西北五省(區)向西延伸,隨著交通基礎設施運輸通道不斷的優化發展,通道上的物流、人流、金融流、信息流等生產要素的空間轉移加速會引致地區間交通運輸碳排放空間轉移迅速變化。在氣候變暖、霧霾危害及國際減排壓力的發展環境下,為了實現綠色發展與經濟增長新常態的目標,切實高效地打造交通運輸低碳化的“新絲綢之路經濟帶”顯得任重而道遠[9]。目前,“絲綢之路經濟帶”西北五省的交通運輸碳排放規模不斷趨增,地區間交通運輸碳排放空間差異顯著,為了有效地控制各地區的交通運輸碳排放規模,平衡地區間交通運輸碳排放空間轉移規模與強度的相對差異,各地政府可依據經濟社會發展目標,科學設置各種交通運輸排放規模上限,測算各種交通運輸碳排放強度,分解交通運輸碳減排任務;優化地區能源消費結構,出臺加快交通運輸機能改造與技術創新發展的相關政策,盡快淘汰高碳排放、推廣節能減排綠色環保的交通運輸工具的應用;引入“絲綢之路經濟帶”交通運輸地區間碳排放交易制度,設立交通運輸碳排放空間轉移預警體系,配套交通運輸碳排放獎懲措施,引導西北地區各地交通運輸低碳化可持續發展。

注釋:

①注:對于某年缺失的數據按照《能源統計年鑒》中年度區域能源消費量進行折算。

②依據《IPCC國家溫室氣體清單指南》相關數據整理。

參考文獻:

[1]Tobey, J. The effects of eomestic environmental policies on patterns of world trade :an empirical test [J]. Kyklos, 1990,43(2):191-209.

[2]Li,Y., C.N. Hewitt. The effect of trade between China and the UK on national and global carbon dioxide emissions[J]. Energy Policy, 2008,36(6):1907-1914.

[3]ClarkeSather, A., J. Qu, Q. Wang, J. Zeng,Y. Li. Carbon inequality at the subnational scale:a case study of provincialievel inequality in CO2 emissions in China 1997-2007[J].Energy Policy, 2011,(39):207-219.

[4]吳先華,郭際,郭雯倩.基于商品貿易的中美間碳排放轉移測算及啟示[J].軟科學研究,2011,(9):1323-1330.

[5]李小平,盧現祥.國際貿易、污染產業轉移和中國工業CO2排放[J].經濟研究,2010,(1):15-26.

[6]楊騫,劉華軍.中國二氧化碳排放的區域差異分解及影響因素——基于1995-2009年省際面板數據的研究[J].數量經濟技術經濟研究,2012,(5):36-49.

[7]張為付,李逢春,胡雅蓓.中國CO2排放的省際轉移與減排責任度量研究[J].中國工業經濟,2014,(3):57-68.

[8]李磊.經濟開放區域的貿易隱含碳測算及轉移分析——以新疆為例[J].經濟研究,2012,(1):13-23.

[9]李忠民,姚宇,劉育紅.“絲綢之路經濟帶”發展研究[M].北京:經濟科學出版社,2014.

(責任編輯:鐵 青)