“薩德”事件后中韓關系不會過度惡化

(清華大學國際關系研究院中外關系定量預測組 曾紹毓)

“薩德”事件后中韓關系不會過度惡化

(清華大學國際關系研究院中外關系定量預測組 曾紹毓)

2016年7月8日,韓國宣布將在駐韓美軍基地部署“薩德”導彈防御系統,這是中韓自1992年建交以來最為嚴重的外交事件之一,引發中國國內輿論的強烈反對,也使得中韓關系趨冷。在9月份的G20杭州峰會中韓首腦會談中,國家主席習近平向韓國總統樸槿惠表態反對部署“薩德”系統,我國國防部發言人也多次就“薩德”事件表明了反對立場,并表示將考慮采取必要措施。

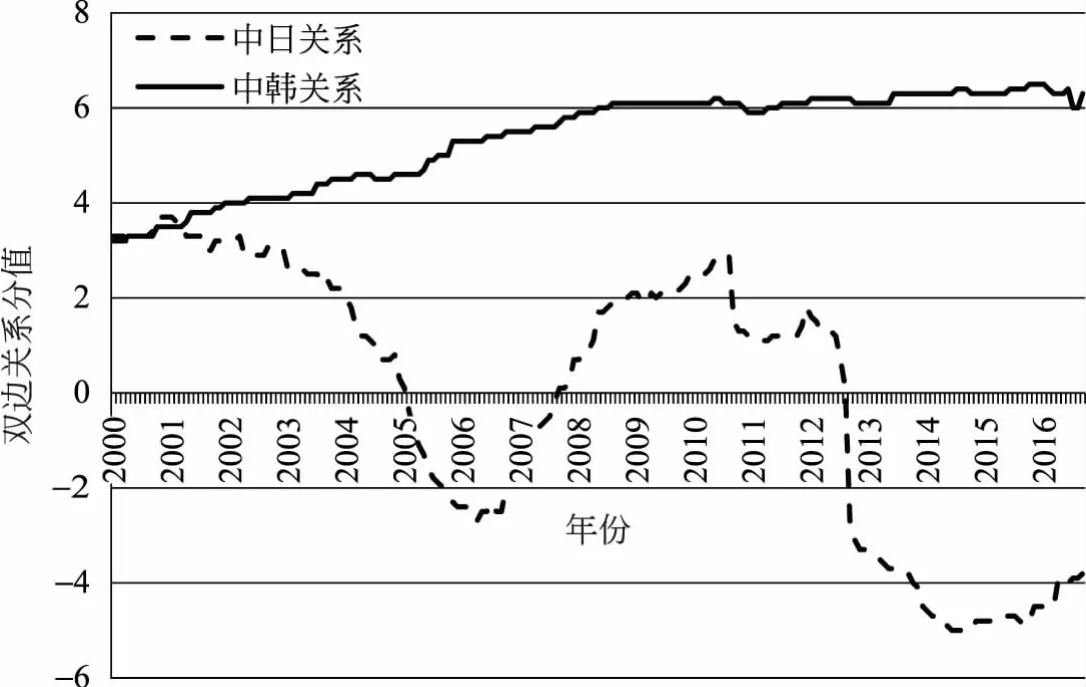

根據清華大學國際關系研究院中外關系定量預測組對中韓關系的衡量,自1992年建交以來,中韓關系逐年穩步提升。“薩德”事件發生后,許多人擔心未來中韓關系會因此而持續惡化,甚至降至1992年建交前的水平。在下圖中我們比較了中韓關系和中日關系自2000年以來的變化,從中可以看出,在2000年,中韓關系與中日關系水平接近,然而“釣魚島事件”等矛盾導致中日關系急劇惡化,相較而言,中韓關系曲線穩中有升,今年發生的“薩德”事件對中韓關系的負面影響不太嚴重,雙邊關系惡化程度不大。我們預測,“薩德”問題對中韓關系未來變化的負面影響依然有限。

圖1 2000—2016年中韓關系與中日關系曲線

日本和韓國都是美國盟友,在美國宣布重返亞太戰略后,日本與中國就釣魚島等問題多次發生爭執,同時中韓也就“薩德”事件產生矛盾,為何中韓關系惡化程度將不如中日關系嚴重呢?預測組認為主要有以下原因:

首先,“薩德”問題對中國民眾的心理沖擊不如領土利益嚴重。盡管中國官方和民間都高度關注“薩德”事件,但是雙方并未就此出現軍事緊張局面,中國政府主要運用非官方的力量對韓國政府施壓,并非以軍事方式應對。而在領土問題如釣魚島和黃巖島問題上,由于中國歷史上有受到列強侵略的經歷,人民對于領土問題非常敏感。例如,對于釣魚島問題,中國人民于2012年進行了大規模反日保釣示威游行。而在“薩德”問題上,迄今未見中國國內民眾有類似的舉動。因此,有理由預測,在今后一段時間直至“薩德”完成部署,中國民眾都將不會有太大的反應,這也就減輕了中國政府未來在應對“薩德”問題上的國內壓力。

其次,“薩德”事件出現的時機使中國偏向柔性處理。釣魚島問題引起中日關系的全面倒退,既有中日二戰中的歷史恩怨和釣魚島所屬主權之爭等原因,也與美國重返亞太的戰略背景有關,因此中國應對安倍政府的策略偏向強硬,中日外交關系惡化,軍事上出現緊張對峙,經貿往來也減少。而在薩德問題出現后,由于中國同時在東海與日本交惡,在南海面臨南海仲裁案,若與韓國的關系急劇惡化,則中國的外交壓力過大,在外交環境上容易四面受敵,因此中國對于“薩德”問題主要采用外交表態反對的方式,并沒有訴諸軍事方式來解決此事。例如,在2016年7月美韓宣布將在韓國部署“薩德”反導系統后,中國外交部副部長張業遂分別召見美國駐華大使和韓國駐華大使,提出嚴正交涉。外交部長王毅也在老撾萬象出席東亞合作系列外長會期間會見韓國外長尹炳世,奉勸韓方權衡利弊、慎之又慎、三思后行。國防部新聞發言人楊宇軍也對此表示強烈不滿和堅決反對。今后較長一段時間內,中國的周邊安全壓力依然不容小覷。日本政府前不久通過內閣決議,賦予海外自衛隊“馳援護衛”的職能,進一步解禁集體自衛權,此外還煽動東盟多國與中國對抗。而美國方面,其“亞太再平衡”戰略也沒有消退的跡象。這些無疑都牽動著中國政府的神經,在對韓國“薩德”問題上不會有太強硬的行為,以免陷入全面被動。

第三,韓國內政不穩,影響其在“薩德”問題上的強硬程度。近日,韓國總統樸槿惠深陷“閨蜜門”,11月12日,韓國民眾在首爾集會,批判樸槿惠的外交政策,并質疑其在“薩德”問題上的立場。樸槿惠的國內支持率猛降,甚至在決策層內部也出現了反對的聲音。樸槿惠受到國會彈劾,因此在部署“薩德”問題上,韓國的政策將會變得猶豫不決,以免過度強硬進一步激起民眾的不滿。

根據上述分析,中韓關系雖會因為“薩德”事件而惡化,但不會像近年來的中日關系那樣全面倒退。樸槿惠下臺后,韓國政府可能是一個弱勢政府,在內外壓力下,其決策將會變得猶豫不決,因此很可能不會再出臺明顯與中國對抗的強硬政策。而樸槿惠之后的韓國領導人將會把中韓關系惡化的責任推到她身上,從而主動與中國改善關系。因此,“薩德”事件對中韓關系的負面影響將比較有限!

《國際政治科學》2016年第1卷第4期(總第4期),第159—161頁。Quarterly Journal of International Politics