“怨恨的現實主義”與日本制衡中國崛起*

克里斯托弗·休斯

“怨恨的現實主義”與日本制衡中國崛起*

克里斯托弗·休斯

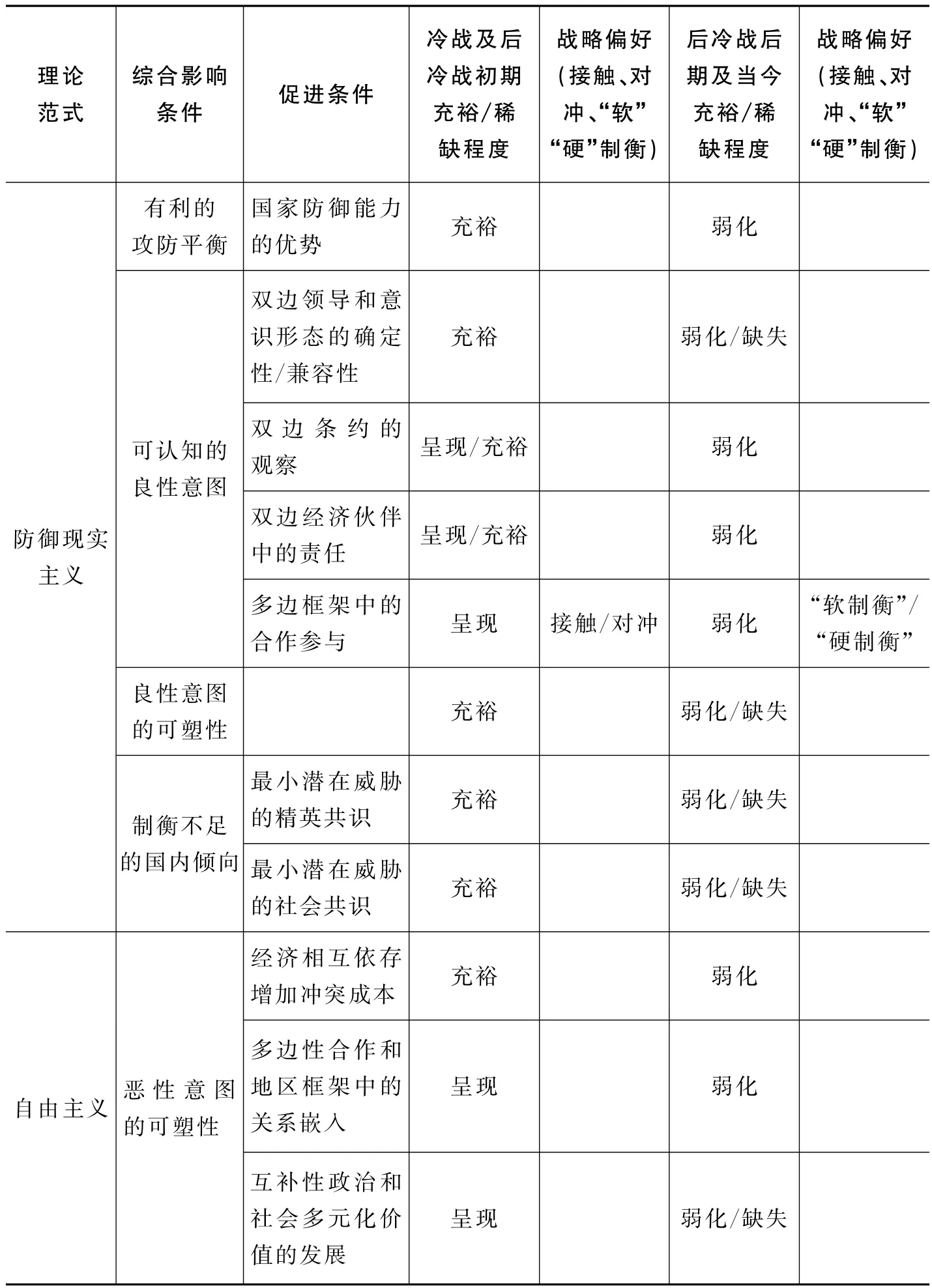

長期以來,在主流國際關系理論中,日本是一個企圖維持穩定的國際戰略的“現狀國家”,其對中國采取的是“對沖”戰略而非積極的“制衡”。本文認為,促使日本采取“對沖”戰略的條件主要有四個:他國意圖的可預測性;通過接觸塑造他國意圖的可能性;反對制衡的國內偏好;有利的攻防平衡。然而,這些條件趨于弱化,改變著日本的對華策略。由此導致的結果是,越來越多的證據表明,日本的對華策略正在轉向積極的“軟”制衡和開始采取“硬”制衡,其手段包括外交“圍剿”、擴充軍力以對抗中國的“介入拒止”、軍力投射和加強美日軍事同盟。從2010年的“撞船事件”到2012年安倍政府上臺,這種戰略轉變體現得尤為明顯。然而,目前對日本戰略轉變的后果尚無法評估。考慮到日本的安全意圖模糊不清,有可能走向“怨恨的現實主義”,由此不會增加地區新的安全平衡,反而會破壞地區穩定,給中美兩國帶來風險。這一現實要求我們反思將日本視為“現狀國家”的理論共識。

日本對華政策 中國崛起 對沖 制衡 怨恨的現實主義

一、日本正成為中國崛起的制衡者嗎?

面對中國的崛起,日本的國際戰略是否已經發生了根本性的轉變?抑或剛剛開始發生根本性轉變?從長期看,這一轉變對中日安全關系以及對由美國主導的試圖實現地區安全秩序“再平衡”的努力有何影響?日本的“修正主義”政府會積極、公開地制衡中國嗎?中國崛起對日本而言關乎其根本利益,它可能與整個國際體系和東亞地區秩序的動蕩有關,特別是與美國“單極”可能被“多極”取代的前景,或者中國最終建立自己的“霸權”聯系在一起。

然而,到目前為止,日本并沒有從根本上改變其國際戰略。①Reinhard Drifte,Japan's Security Relations with China Since 1989:From Balancing to Bandwagoning?(London:Routledge,2003);Mike M.Mochizuki,“China-Japan Relations:Downward Spiral or a New Equilibrium?,”in David Shambaugh ed.,Power Shift:China and Asia's New Dynamics(Berkeley:University of California Press,2005),pp.135-150;David C.Kang,China Rising:Peace,Power and Order in East Asia(New York:Columbia University Press,2007),pp.154-182,199;James Manicom and Andrew O'Neil,“Sino-Japanese Strategic Relations:Will Rivalry Lead to Confrontation?,”Australian Journal of International Affairs,Vol.63,No.2,2009,pp.213-232;Linus Hagstrom,“Rethinking Japan's China Policy:Japan as an Accommodator in the Rise of China,1978—2011,”Journal of East Asian Studies,Vol.12,No.2,2012,pp.215-250.在應對中國崛起的問題上,日本是高度克制的。2015年9月,安倍政府通過新立法廢除了實行60年之久的“集體自衛權”禁令,以期擴大美日軍事同盟的適用范圍。現任首相安倍晉三和那些致力于修訂國家安全戰略、企圖提高軍事力量,以防止中國崛起的日本政策的制定者,都利用“語言游戲”把日本的戰略描繪成“積極促進和平”的,從而強調日本的戰略沒有發生根本性改變,而是延續了戰后的“非軍事化”。

安倍在日本國會的演講中提到,中國崛起給日本和國際社會提供了千載難逢的機會,基于“共同戰略利益基礎上的互惠關系”原則,日本政府將推進日中雙邊關系的改善。①Prime Minister of Japan,“Policy Speech by Prime Minister Shinzo Abe to the 190thSession of the Diet,”22 January,2016,http://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201601/1215627_10999.html.2013年12月發布的《日本國家安全保障戰略》強調,即便中國被認為企圖通過在東海和南海取得支配地位改變“現狀國家”(status quo power)的狀態,日本將繼續保持克制,避免日中之間的沖突升級,并鼓勵中國保持戰略克制。因此,該“安全戰略”宣稱,日本將不會成為打破地區現狀的國家。②Cabinet Office Japan,National Security Strategy,17 December,2013,http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf,p.25.與此同時,美日軍事同盟的內部人員和管理者直截了當地重申,日本依舊是一個遵守紀律的、對中國采取“對沖”戰略的伙伴。③Richard L.Armitage and Joseph S.Nye,The US-Japan Alliance:Anchoring Stability in Asia(Washington,DC:Center for Strategic and International Studies,2012),pp.8-10.

與此同時,現有的主流理論范式,無論是現實主義、建構主義還是自由主義,都傾向于認為:為應對中國崛起,日本的國際戰略實質上保持了連續性。④關于日本在實質上保持戰略連續性的觀點,參見Richard H.Friman et al.,“Immovable Object?Japan's Security Policy in East Asia,”in Peter J.Katzenstein and Takashi Shiraishi,eds.,Beyond Japan:The D ynamics of East Asian Regionalism(Ithaca,New York:Cornell University Press,2006),pp.85-107;Thomas U.Berger,“Japan's International Relations:The Political and Security Dimensions,”in Samuel S.Kim ed.,The International Relations of Northeast Asia(New York:Rowman and Littlefield,2004),pp.101-134;Paul Midford,Rethinking Japanese Public Opinion and Security:From Pacifism to Realism?(Stanford:Stanford University Press,2011);Mike M.Mochizuki,“Japan's Shifting Strategy Toward the Rise of China,”Journal of Strategic Studies,Vol.30,No.4-5,2007,pp.739-776;Evelyn Goh,“How Japan Matters in the Evolving East Asian Security Order,”International Affairs,Vol.87,No.4,2011,pp.895-896;Michael J.Green,“Japan,India and the Strategic Triangle with China,”in Ashley J.Tellis,Travis Tanner and Jessica Keough,eds.,Strategic Asia 2011—12:Asia Responds to its Rising Powers(Seattle,Washington:National Bureau of Asian Research,2011),pp.131-159。僅僅在最近幾年,由于中日關系緊張,具有新現實主義導向的分析似乎開始認為,日本在逐步地制衡中國的崛起。①Robert S.Ross,“Balance of Power Politics and the Rise of China:Accommodation and Balancing in East Asia,”Security Studies,Vol.13,No.3,2010,pp.387-389;Bjrn Elias Mikalsen Grnning,“Japan's Shifting Military Priorities:Counterbalancing China's Rise,”Asian Security,Vol.10,No.1,2014,pp.1-21;Jeffrey W.Hornung,“Japan's Growing Hard Hedge Against China,”Asian Security,Vol.10,No.2,2014,pp.97-122;Jeffrey W.Hornung,“Japan's Pushback of China,”The Washington Quarterly,Vol.38,No.1,2015,pp.167-183.中國的學術文獻已經提及,日本開始制衡中國。比如,最近的分析認為,日本同中國展開競賽,制衡甚至遏制中國,參見Miao Ji and Li Fujian,“Strategic Vigliance and Adaptation:Japan's and Australia's Responses to the Rise of China,”Foreign Affairs Review,No.1,2014,pp.70-89;Wang Shan,“Shipingxi Anbei Zhengquan‘Baituo Zhanhou Tizhi'De Waijiao Jucuo(A Preliminary Review of the Abe Administration's Diplomatic Initiatives to‘Escape the Postwar Regime’),”Xiandai Guoji Guanxi(Contemporary International Relations),No.9,2013,pp.39-43;Zhu Haiyan,“Ri-Ao Guanxi‘Tongmenghua’De Xinfazhan Jiqi Qianjing(New Developments and the Prospect of‘Alliance Orientation’in Japan-Australia Relations),”Xiandai Guoji Guanxi(Contemporary International Relations),No.8,2014,pp.44-51;Chen Xin,“Qianxi Anbei‘Zhanlue Waijiao’(A Brief Analysis of Abe's‘Strategic Diplomacy’),”Xiandai Guoji Guanxi(Contemporary International Relations),No.9,2014,pp.15-22;Yang Guanghai,“Riben Jieru Nanhai Zhengduan De Xindongxiang Ji Xintedian(New Directions and Features of Japan's Intervention in the South China Sea Dispute),”Heping yu Fazhan(Peace and Development),No.5,2015,pp.96-113;Shi Yongming,“Cong Diqu Zhixu Goujian Kan Riben de Xin Anbao Faan(Examining Japan's New Security Legislation from the Perspective of Regional Order Building),”Heping yu Fazhan(Peace and Development),No.6,2015,pp.1-14。

本文的目的是重新審視這些能夠檢驗當前共識的新興理論,并正面回應它們,以判斷日本轉向制衡中國的可能性。在此基礎上,評估這一轉變對中日關系、日本綜合國際戰略和東亞安全的廣泛影響。本文認為現在能夠觀察到日本的戰略轉變,這個轉變的特征是從克制的“對沖”戰略大致向“軟”“硬”制衡過渡。更為明確的是,本文通過對涉及有關爭論的理論的再研究,判斷日本從“制衡不足”向“積極制衡”轉變(或已開始)的條件和時間。②Randall L.Schweller,Unanswered Threats:Political Constraints on the Balance of Power(Princeton:Princeton University Press,2006).

重新考察現有的傳統觀點和日本制衡行為的傾向,是兩條重要的路徑。現有觀點認為,日本對中國采取了克制、“對沖”的立場。首先,從地區安全角度講,需要確定的是日本采取制衡的可能性,也要考察日本采取對地區安全有重要影響的政策的時間和條件。這可能預示著日本的制衡強度會影響中日安全關系、美國在該地區的安全戰略及對地區綜合安全秩序的評估。日本對中國戰略賦予的新含義和潛在制衡,都會在不同程度上影響著其能否與美國的“亞太再平衡”戰略保持一致。本文探索推動日本采取制衡戰略的潛在條件,力求揭示導致中日雙邊關系緊張的原因,并尋找如何緩解甚至避免緊張的辦法。

其次,研究日本開始采取制衡戰略的傾向,對涉及日本“國際戰略”的理論爭論有很大貢獻。在現有理論中,很多學者認為日本采取了較為穩定和連續的安全政策。如果本文可以揭示日本由“對沖”轉向制衡的條件,將迫使當前的建構主義者、自由主義者和新現實主義者重新考慮對日本安全政策的解釋,甚至讓他們正視日本重新武裝的現實。

文章的結論認為,在考慮日本的國際戰略轉變和制衡傾向時,日本符合“怨恨的現實主義”(resentful realism),而非當下較為流行的“不情愿的現實主義”(reluctant realism)。①Christopher W.Hughes,“The Democratic Party of Japan's New(But Failing)Grand Security Strategy:From‘Reluctant Realism’to‘Resentful Realism’?”Journal of Japanese Studies,Vol.38,No.1,2012,pp.109-140.“不情愿的現實主義”假定日本保持較為克制的安全立場,緊密地保持著同美國的軍事同盟關系并對其感到滿意。然而,這個假定正受到更多不確定安全政策的沖擊。日本的安全立場將優先考慮中國的崛起,并在某種程度上利用美日同盟對中國進行“對沖”和“制衡”。不過,日本的“怨恨的現實主義”很可能不僅同時考慮了中國崛起,也考慮了美國對日本的安全保證。日本需要考慮受“牽連”和被“拋棄”的聯盟困境。

二、“對沖”轉向“制衡”的動力解釋

現在,一些觀點提供了日本放棄“對沖”轉向“制衡”的時間與條件。顯然,這些觀點在邏輯上與當前許多解釋日本國際戰略的理論相悖。大部分理論認為,日本采取了克制的“對沖”姿態,避免公開“制衡”中國。新現實主義、自由主義的“變體”指出了類似日本的“中等國家”或“二流國家”應對國際結構變化、實力分布變化的方式(體現在適應“均勢”或適應系統性的權力轉移和霸權更替),揭示了相關方式如何促成大戰略的再思考。①Robert S.Ross,“Balance of Power Politics and the Rise of China:Accommodation and Balancing in East Asia,”Security Studies,Vol.13,No.3,2010,pp.355-395.

按照進攻現實主義的理論,促成制衡戰略的潛在條件是國家對處于劣勢的相對實力和相對收益的考量。進攻現實主義假定安全是稀缺的,國家必須追求最大相對權力,克服面臨的挑戰。通常來說,國家可通過“內部制衡”和“外部制衡”的方式實施“硬制衡”。“內部制衡”指通過建立國家化、自治的軍事力量進行制衡。“外部制衡”指雖然要承擔高級盟友施加的受“牽連”和被“拋棄”風險②Glenn H.Snyder,“The Security Dilemma in Alliance Politics,”World Politics,Vol.36,No.4,1984,pp.461-495.,國家也要通過凝聚聯盟和合作伙伴的實力來制衡對手。進攻現實主義通常也認為,大國或二流國家可能會通過“軟制衡”的方式對現有霸權或崛起國進行制衡。“軟制衡”指國家改變議程設置,較少使用軍事手段,主要在經濟和外交上行使支配力。③Stephen Brooks and William Wohlforth,“Hard Times for Soft Balancing,”International Security,Vol.30,No.1,2005,pp.72-108.

如果進攻現實主義設想的制衡條件是明確的、極端的,作為新現實主義的另一種形式——防御現實主義提供的條件可能更適合國家追求克制的“制衡”和“對沖”戰略。再次說明,按照進攻現實主義的預測,抑制“對沖”條件的缺乏或弱化,應該會產生制衡行為,這是在邏輯上截然相反的推論。

防御現實主義認為國家對相對實力變化的關注較少,安全是豐富的而非稀缺的。因此,國家不太可能從根本上采取制衡策略。以上推論基于防御現實主義的若干假定。首先,國家在考慮“實力制衡”時,會充分考慮可增強安全的地緣要素。更重要的是,國家能意識到雙方在軍事技術上的“攻防平衡”。如果通過加強國家的實力或結盟,防御一方處于優勢地位,進攻現實主義式的積極制衡行為需求會得到遏制。①Jack S.Levy,“The Offensive/Defensive Balance of Military Technology:A Theoretical and Historical Analysis,”International Studies Quarterly,Vol.28,No.2,1984,pp.219-238;Sean M.Lynn-Jones,“Offense-Defense Theory and Its Critics,”Security Studies,Vol.4,No.4,1995,pp.660-691;Charles L.Glaser and Chaim Kaufmann,“What is the Offense-Defense Balance and Can We Measure It?”International Security,Vol.22,No.4,1998,pp.44-82;Stephen Van Evera,“Offense,Defense,and the Causes of War,”International Security,Vol.22,No.4,1998,pp.5-42;Jeffrey W.Taliaferro,“Seeking Security Under Anarchy:Defensive Realism Revisited,”International Security,Vol.25,No.3,2000—2001,pp.136-141;Robert S.Ross,“The Geography of Peace:East Asia in the Twenty-First Century,”International Security,Vol.23,No.4,1999,pp.109-111.其次,國家不僅要制衡對方的實力,也要制衡對方的威脅和意圖。②Stephen M.Walt,The Origins of Alliances(Ithaca:Cornell University Press,1990),pp.17-49.奇怪的是,盡管強調威脅意識是引發制衡的關鍵因素,防御現實主義卻無法準確地判斷他國威脅的條件和標準。最近的研究開始更加準確地找出判斷威脅的詳細條件。

國家通常會評估其他國家的意圖——善意還是惡意?這一系列評判標準包括:同其他國家領導人、意識形態的兼容性和可預測性;國家對雙邊條約和協議的觀察;經濟合作中的責任;多邊機制中的有意義合作。③David M.Edelstein,“Managing Uncertainty:Beliefs about Intentions and the Rise of Great Powers,”Security Studies,Vol.12,No.1,2002,pp.10-13;Steve Chan,Looking for Balance:China,the United States and Power Balancing in East Asia(Stanford:Stanford University Press,2012).此外,判斷其他國家意圖的好壞,可能基于他國意圖的可塑性程度及通過政治、經濟接觸影響對方的能力。④David M.Edelstein,“Managing Uncertainty:Beliefs about Intentions and the Rise of Great Powers,”Security Studies,Vol.12,No.1,2002,pp.13-14.

新古典現實主義補充了防御現實主義對國家意圖的分析。新古典現實主義認為,盡管戰略需要,國家也有可能因為國內因素而放棄制衡,或錯誤地采取不足的制衡。這些國內因素包括:精英集團對潛在威脅的反應和對其本質的評估;社會層面對威脅本質的評估和反應;政府的合法性程度等。新古典現實主義認為,政府的合法性程度越高,國家越會進行積極制衡的準備。①Randall L.Schweller,Unanswered Threats:Political Constraints on the Balance of Power(Princeton:Princeton University Press,2006),pp.11-12;Randall Schweller,“Unanswered Threats:a Neoclassical Realist Theory of Underbalancing,”International Security,Vol.29,No.2,2004,pp.159-201.

限制國家積極制衡(無論是“軟制衡”還是“硬制衡”)的條件是:“攻防平衡”中的防御優勢;對其他國家可塑的、善意的意圖的解讀;反對惡意解讀他國意圖的國內共識。這些條件為其他戰略或更為特別的“對沖”戰略提供了空間。因此,按照防御現實主義的假定,國家會追求最小程度的內部、外部制衡。面對挑戰,國家通常會實施接觸戰略。防御現實主義還認為,力量相對弱小的國家會影響、調節他國行為,從而避免“硬制衡”。②Goh,“Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia,”International Security,Vol.32,No.3,2007/2008,pp.113-157.

接觸戰略包含了防御現實主義的要素,也包含了自由主義有關國家應對權力轉移的認知。即使自由主義清晰地呈現了同現實主義不同的假定——國家關注絕對收益而非相對收益,但也接受了類似的假定——其他國家的行為會因為接觸而受到影響,如同防御現實主義意識到“對沖”影響國家目標的可能性。③David A.Lake,“Great Power Hierarchies and Strategies in Twenty First Century World Politics,”in Walter Carlsnaes,Thomas Risse and Beth A.Simmons,eds.,Handbook of International Relations(London:Sage,2002),pp.555-579.自由主義范式中應對崛起國的接觸效力,同防御現實主義強調他國意圖的“可塑性”和“可讀性”相一致。因此,兩者聚焦于塑造良好意圖的一系列作用機制:經濟相互依存提升了沖突成本;尋求在地區和多邊機制中同其他國家合作;支持多元主義、自由主義價值在他國國內政治系統中的發展,從而改善合作條件。

防御現實主義和自由主義共同揭示了限制國家進行惡意制衡的主要條件和次要條件。這些條件包括:占有優勢的防御力量、國家意圖的可預測性、可塑性及國內政治因素。此外,多方接觸機制的效力可確保國家能夠采取對沖戰略。相反,如果上述任何一個條件弱化或缺乏,國家就有可能轉向進攻現實主義路徑,對其他國家采取“軟”“硬”制衡。表1總結出了上述相關條件,展現了相關條件在“日本—中國”案例中的應用。

表1 影響日本對華戰略偏好(接觸、對沖、制衡)條件的充裕與稀缺程度

三、日本原有對華戰略:“對沖”

如果對后冷戰時期至21世紀前10年的日本國際戰略進行評估,大部分人可能會接受延續至今的理論傳統和分析:面對周邊地區體系的轉變,日本的戰略在很大程度上體現出“克制制衡”或“對沖”的特征。作為日本的大戰略,“吉田茂主義”(Yoshida doctrine)在很多方面經典地展現出“對沖”戰略及務實主義的外交方式。通過一系列條件,“吉田茂主義”有可能有利于日本同美國保持“克制的聯盟”和制衡、接觸崛起的中國。①關于日本戰略“實用主義者”青睞的“吉田茂主義”,參見Richard J.Samuels,Securing Japan:Tokyo's Grand Strategy and the Future of East Asia(Ithaca:Cornell University Press,2007),pp.31-33。

(一)解讀和塑造中國意圖

從防御現實主義提供的促進條件看,日本在后冷戰時期至21世紀前10年的大部分時間內,相信沒有必要對中國進行制衡。這是因為日本判斷中國對日本保持善意(或至少保持克制的敵意),沒有對日本構成實質性的威脅。冷戰時期,日本領導人對來自蘇聯方向的威脅保持了壓倒性關注。他們認為,蘇聯對日本持有敵意。日本高層甚至評估了蘇聯入侵日本領土和核攻擊的可能性。相反,大部分日本政策制定者普遍對中國共產黨政權保持善意。日本領導人判斷,在長時期的內戰后,中國共產黨更關注政治穩定、經濟生存、國家建設、外部干涉及與美國和蘇聯保持對抗。得益于日本獨特的經濟繁榮,長期保持同日本的接觸與合作至關重要。②Ming Wan,Sino-Japanese Relations:Interaction,Logic and Transformation(San Francisco:Stanford University Press,2006),pp.99-105.中日關系的障礙是《美日安保條約》及日本同臺灣保持關系,卻同大陸缺乏正式外交關系,而非日本的國內政策。③Glenn D.Hook et al.,Japan's International Relations:Politics,Economics and Security(London:Routledge,2011),pp.166-168.

不過,在冷戰的大部分時期內,中日兩國能正確解讀對方的意圖并建立相對和諧的臨時協定。這一點在中美重新接觸、1972年中日關系正常化及1978年《中日和平友好條約》簽署后體現得更為明顯。按照防御現實主義預測他國意圖的標準,由于同中國共產黨有緊密的私人接觸(或保持了良好的接觸),日本政治、官僚機構的領導者對預測中國的意識形態和良好意圖持有自信。①IwanagaKenkichirō,Sengo Nihon no Seitōto Gaikō(Postwar Japanese Political Parties and Diplomacy)(Tokyo:Tokyo Daigaku Shuppankai,1985).特別是自民黨(LDP)中的“田中—竹下”(Tanaka-Takeshita)和“池田—宮澤”(Ikeda-Miyazawa)派系。前者推動中日關系的正常化,認為自己對中國的關鍵領導人了如指掌,從而可以和中國進行談判并化解中日關系緊張。

“大躍進”和“文化大革命”期間,日本領導人和其他地區的領導人對中國的國內動蕩感到震驚。日本領導人認為中國共產黨在周期性地推行“人民外交”路線,以此迫使日本終止同美國和臺灣地區保持的關系。然而,日本的政策制定者相信中國需要同日本保持經濟上的聯系并拉攏日本,以此增強中國在“中蘇裂縫”中對抗蘇聯的成本。中日兩國領導人能夠擱置類似殖民歷史和領土爭端的民族主義爭端問題②Thomas U.Berger,War,Guilt,and Politics After World WarⅡ(Cambridge:Cambridge University Press,2012),pp.161-164;James Reilly,Strong Society,Smart State:The Rise of Public Opinion in China's Japan Policy(New York:Columbia University Press,2012),pp.55-97.,彼此保持了信任。1972年的《中日聯合公報》和《中日和平友好條約》為兩國互動構建了共同原則。這些原則包括非清晰提及、政治化歷史,互不干涉、互不侵犯、和平解決爭端及相互不謀求霸權。③RyōseiKokubun,“Changing Japanese Strategic Thought Toward China,”in Gilbert Rozman,Kazuhiko Togo and Joseph P.Ferguson,eds.,Japanese Strategic Thought Toward Asia(New York:Palgrave Macmillan,2007),pp.137-158.

此外,日本決策者不僅認為可以通過“1972體系”中的雙邊關系來判斷中國的意圖,還認為中國的意圖是可塑的。日本決策者對與中國建立更緊密的雙邊關系保持樂觀。日本決策者認為,“文化大革命”結束之后,隨著第二代領導核心鄧小平掌握政權,中國將重返地區秩序并實行“改革開放”和經濟改革。20世紀80年代,通過支持中國國內改革和與中國保持經濟接觸,日本領導者堅信日本具有影響中國國際戰略的機會和能力。這種能力不僅體現在政治方面,最主要體現在經濟領域。日本對中國的改革抱有信心,推進了兩國的合作型關系。

(二)國內共識

整個冷戰時期,國家利益驅使日本同中國接觸,避免任何遏制行為。促使日本對華接觸的一個條件是日本國內的政治共識。自民黨中的主流派系——“田中—竹下”和“池田—宮澤”、公明黨(Komeito)、日本外務省(MOFA)中有影響力的“中蒙課”,都贊成同中國進行接觸,促進雙方的合作。①Tanaka Akihiko,NicchūKankei 1945—1990(Sino-Japanese Relations 1945—1990)(Tokyo:TōkyōDaigaku Shuppankai,1996),pp.189-207.當然,自民黨領導層中也有“修正主義者”,比如吉士(Kishi)派系,即后來的町村(Machimura)和今天的細田(Hosoda)派系。“修正派系”如同戰前的日本政客,視中國為真正的共產主義威脅和地區不穩定的根源。相反,他們對資本主義臺灣持有好感。然而,這些派系都被自民黨的主流邊緣化了。從更為廣泛的社會層面看,冷戰時期日本民眾普遍對中日關系持有積極態度,甚至流露出了浪漫主義情結。日本民間認為中日關系的支柱是同文同種。②Michael J.Green and Benjamin L.Self,“Japan's Changing China Policy,”Survival:The IISS Quarterly,Vol.38,No.2,1996,pp.35-58;Chalmers Johnson,“Patterns of Japan's Relations With China,1952—1982,”in Chalmers Johnson ed.,Japan:Who Governs?The Rise of the Developmental State(New York:Norton,1995),pp.235-263.更為重要的是,日本國內的商業團體都支持“接觸”政策,它們對中國市場中潛在的貿易和投資機會抱有極大興趣。③Akio Takahara,“A Japanese Perspective on China's Rise,”in Robert S.Ross and Zhu Feng,eds.,China's Ascent:Power,Security and the Future of International Politics(Ithaca:Cornell University Press,2008),pp.219-223.

基于中國意圖的可讀性和可塑性,日本企圖通過多種經濟接觸機制和獨特的“微型自由主義大戰略”(mini-Grand Liberal Strategy)同中國展開良性互動。1979—2008年,日本政府通過持續的“官方發展援助”(ODA)計劃夯實同中國進行經濟接觸的基礎。1979—2005年,日本政府總共向中國提供了3.13萬億日元的借貸援助、1457億日元的補助金和1446億日元的技術合作援助。①Reinhard Drifte,“The Ending of Japan's ODA Loan Programme to China—All's Well That Ends Well?”Asia-Pacific Review,Vol.13,No.1,2006,p.94.ODA計劃與日本工業對離岸商品產地和市場的需求一道,促進了日本對外直接投資額和雙邊貿易額的增長。截至2007年,中國成為日本最大的貿易伙伴,日本也成為中國最大的投資者。2014年,日本成為中國的第二大貿易伙伴國。

(三)攻防平衡

促使日本對中國采取接觸戰略的另一個條件是中日攻防能力的平衡。從地緣上看,日本是中國的鄰國,兩國之間的海上空間弱化了威脅意識。在整個冷戰時期和21世紀的前20年內,日本決策者對日本的防衛實力充滿信心,無論是常規力量還是核力量,日本都占據了優勢。20世紀80年代中期,日本航空自衛隊主要應對來自蘇聯在東亞擴張的威脅。日本的航空自衛隊增強了其海上和空中防衛力量,從而能有效地控制和防衛日本周邊列島的領土、領海及領空。20世紀80年代,通過《美日安保條約》,日本將美日同盟演化為公開的聯盟關系。日本補充并加強了美國在該地區的絕對軍事優勢。②Tanaka Akihiko,Anzen Hoshō:Sengo 50nen no Mosaku(Security Policy:A Fifty Year Search in the Postwar Period)(Tokyo:Yomiuri Shimbunsha,1997),pp.281-304.出于對中國人民解放軍基本任務(維護國內政權安全和領土完整)、戰略方向(應對蘇聯的領土威脅)和有限的海外海空投射能力的判斷,日本決策者對中國的防御姿態倍感放心。

20世紀90年代中期,隨著中國人民解放軍預算的增加、軍事現代化進程及使用軍事力量維護國家利益的意圖明顯(這一點在1995—1996年的“臺海危機”中體現得尤為明顯,其發生地點與日本的海上領土相鄰),日本加大了對中國防御姿態的關注。然而,日本決策者依舊認為中國的軍事活動聚焦于臺灣,在地理上同日本保持一定的距離。日本決策者對日本的常規軍事優勢抱有信心。隨著美國第七艦隊在臺灣周邊的部署,日本堅信美國在亞太地區的軍事投射能力及卷入地區沖突的可能性。

從后冷戰時期至20世紀90年代中期,面對崛起的中國,日本和美國在某種程度上對中國采取了防范措施。然而從日本的角度看,日本確實采取了高度克制的內部和外部制衡。事實上,同防范中國相比,日本更傾向于防范在潛在的臺灣和朝鮮事務中被美國“牽連”和“拋棄”。

1994年“朝核危機”期間,日本決策者擔心日本被卷入新的半島沖突中。美國試圖激活美日聯盟,希望日本能為美國提供后勤支持。但與此同時,日本決策者也意識到,由于他們缺乏對日本自衛隊與盟友之間進行協調配合的準備,由此會導致另一個問題,即美國可能不會把日本視為一個有用的盟友。在“臺海危機”中,日本也遇到了相似的情況。危機期間,美國并沒有直接提出需要日本的幫助,這從某種程度上反映出日本在不卷入中美臺海沖突的前提下,采取軍事支持美國的立場。1996年,為應對美日聯盟中存在的問題,日本修訂了其《防衛計劃大綱》。1997—1999年,日本還修改了《美日防衛指南》。修改后的“防衛大綱”重新定義了日本自衛隊應對除獨聯體國家外的軍事思想和能力。“防衛指南”旨在加強日本自衛隊在本地區同美國軍隊的協調能力,提出在應對地區突發事件時,日本將為美國提供后勤支持。

與此同時,日本企圖維持其戰略的“模糊性”。日本的手段是:拒絕在地區突發事件中承擔明確的軍事義務;向美國收取軍事支持費用,限制美國對中國的制衡;通過讓中國了解日本支持美國的立場,壓制中國改變現狀的意圖。①Christopher W.Hughes,Japan's Economic Power and Security:Japan and North Korea(London:Routledge,1998),pp.187-203.在聯盟內部和外部,日本不斷實行著“雙面下注”的戰術。②Eric Heginbotham and Richard J.Samuels,“Japan's Dual Hedge,”Foreign Affairs,Vol.81,No.5,2002,pp.110-121.

總之,20世紀90年代至21世紀初期,日本的國際戰略很符合“克制性制衡”“自由威懾”或“不情愿的現實主義”的模式。同時為應對美國或崛起中的中國,日本逐漸地采取了一些制衡行為,但并沒有制衡過度。③Christopher P.Twomey,“Japan,a Circumscribed Balancer:Building on Defensive Realism to Make Predictions about East Asian Security,”Security Studies,Vol.9,No.4,2000,pp.167-205;Chikako Kawakatsu Ueki,“Liberal Deterrence of China:Challenges in Achieving Japan's China policy,”in Takashi Inoguchi,G.John Ikenberry,and Yoichiro Sato,eds.,The US-Japan Security Alliance:Regional Multilateralism(New York:Palgrave Macmillan,2007),pp.137-55.防御現實主義和建構主義的分析是正確的,因為日本的制衡是高度克制且從屬于主流的“對沖”戰略的,這一切基于對中國意圖的解讀和影響。奇怪的是,盡管在這個時期內中日兩國存在明顯的社會差異,但兩國依舊是“現狀國家”。在雙邊的往來中,兩國都保持了務實主義精神。中日兩國關于“歷史教科書”問題的齟齬雖然偶然發生(比如1982年),但總體上看,兩國依舊關注于經濟接觸。用日本首相吉田茂(Yoshida)的話可以總結出日本對中國的大戰略:“無論是資本主義還是共產主義,中國依舊是我們的鄰居。我相信,長期的地理和經濟聯系將超過任何意識形態差異及人為的貿易障礙。”①Shigeru Yoshida,“Japan and the Crisis in Asia,”Foreign Affairs,Vol.29,No.2,1951,p.179.

四、日本對中國意圖和實力評估的轉變

可能到21世紀中期以前,日本的對華戰略仍以“對沖”為主。然而,重要的問題是確保日本實施“對沖”戰略的條件在逐漸弱化。縱然這些條件時強時弱,日本也會轉變政策,對中國采取更積極的制衡。清晰的證據表明,防御現實主義和自由主義解釋日本保持克制的關鍵要素正面臨多種挑戰,比如1972雙邊互動體系的解體。

(一)日本認為中國意圖的不透明性、惡性及正在改變的日本國內共識

首先,日本決策者解讀中國意圖的能力已經大大減弱。從某種程度上講,這是中日兩國領導人更替的結果。日本政黨的派系更替和政權輪換,導致中日兩國領導人的私人聯系直接中斷。②小泉首相的2002外交工作小組指出,兩國政權的不穩定,精英和社會層面缺乏換位思考,將會侵蝕中日關系的根基。可參見以下文章:TaigaiKankeiTasukufōsu,“21 isseiki Nihon Gaikōno KihonSenryaku:AratanaJidai,AratanaBijon,Arata no Gaikō(Japan's Basic Diplomatic Strategy in the Twenty First Century:New Era,New Vision,New Diplomacy),”28 November,2002,http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2002/1128tf.html,pp.39-40;Sheila A.Smith,Intimate Rivals:Japanese Domestic Politics and a Rising China(New York:Columbia University Press,2015),pp.50-51,245-46.自民黨新一代領導人與中國領導人缺乏良好的私人關系。相反,大部分新任領導人熟悉美日政策制定的框架。更為顯著的是,自小泉純一郎(Koizumi Junichiro)任首相以來(2001—2006年),自民黨首相大多在與中國領導人建立和維持關系上遇到了困難。①關于福田(Fukuda)在為準備2014安倍-習近平峰會中發揮的作用,可參見以下文章:Yomiuri Shimbun Seijibu,Abe Kantei Vs ShūKinpei:Gekika Suru NicchūGaikōSensō(Prime Minister Abe's Administration Versus Xi Jinping:Intensifying the Sino-Japanese Diplomatic War)(Tokyo:Shinchōsha,2015),pp.29-32。唯一的例外是日本前首相福田康夫(Fukuda Yasuo)。在2007—2008年的任期上,他通過官方和幕后渠道,積極促進中日交流,以期重新啟動僵化的中日關系。

誠然,小泉純一郎是不受中國領導人歡迎的人。在他5年的任期內,雙方未能召開雙邊高級會談。安倍晉三(Shinzo Abe,2006—2007年)及麻生太郎(Aso Taro 2008—2009年)都被認為有“反華”嫌疑。麻生在2005年擔任日本外相時曾公開表示:“中國軍事現代化當然對日本產生相當大的威脅。”②Ministry of Foreign Affairs Japan,“Press Conference by Foreign Minister AsōTarō,”http://www.mofa.go.jp/announce/fm_press/2005/12/1222.html.盡管安倍在兩個任期內對中國的公開評論比較謹慎,但他的 “反華”傾向在他重新擔任首相前的2012年12月就已經表現出來。安倍聲稱,中國的海上活動將會把南中國海變為“北京的內湖”。相比于冷戰時期的蘇聯,中國的軍事活動足以能夠震驚其鄰國,日本決不能屈服于中國在東海的絕對統治。③Abe Shinzō,“Asia's Democratic Security Diamond,”27 December,2012,http://www.project-syndicate.org/commentary/a-strategic-alliance-for-japan-and-indiaby-shinzo-abe.在第二個任期內,安倍與他的前任一樣,未能同中國領導人建立起穩定的聯系。在胡錦濤任期內,中日兩國未能召開官方的雙邊峰會。兩年后,習近平就任中國國家主席。2014年11月,中日兩國領導人僅在北京召開的亞太經濟合作會議上冷淡會晤。

許多年輕的民主黨政客同自民黨一樣猜忌中國。例如,著名“鷹派”代表、前民主黨外相前原正治(Maehara Seiji)在率領民主黨參加2005年12月舉行的華盛頓公眾論壇時表示:“中國的軍事建設對日本是現實的威脅。”④Maehara Seiji,“Minshutōno Mezasu Kokkashōto GaikōBijyon(Japanese Transcript of CSIS Japan Chair Forum:DPJ's Vision on Domestic and Foreign Policy),”8 December,2005,http://csis.org/files/attachments/051208_maeharajapremarks.pdf,p.3.民主黨資深政客、前領導者小澤一郎(Ozawa Ichiro)和前首相鳩山由紀夫(Hatoyama Yukio 2009—2010年)希望通過主動擴大雙邊精英互訪來重建中日兩國的聯系。①2007年,小澤(Ozawa)在反對聲中帶領由45名民主黨國會成員和390名其他成員組成的代表團訪華。在民主黨執政后,143名民主黨和496名隨行者在2009年12月抵京,從而招致了對民主黨“追隨中國,遠離美國”的批評。Hughes,“The Democratic Party of Japan's New(But Failing)Grand Security Strategy,”p.129.然而在2009—2012年,民主黨進行了簡要的權力輪換。掌權者大多與自民黨的傾向一致,新政客很少同中國進行接觸,其中包括前首相菅直人(Kan Naoto 2010—2011)和野田佳彥(Noda Yoshihiko)。民主黨的“新鮮血液”繼承了日本決策者固有的特征——缺乏解讀中國領導人意圖的能力。

與此同時,后冷戰時期的中日官方互動已經越來越受到限制。在日本,相比于被視為美日聯盟“守護者”的北美事務局,外務省“中蒙課”的影響力已大大降低。日本對華決策的大方向反而已被谷內正太郎(Yachi Shotaro)把持。谷內正太郎是前日本外務省副相,現任日本國家安全委員會主管,是安倍政府的外交政策顧問。

日本領導人缺乏對中國領導人的了解是有征兆的。這種“無知”增加了兩國關系的結構性變化,從而使日本更加難以解讀中國的意圖。

中國轉向民族主義的傾向相應地體現在以下幾個方面。首先,中國開始追求領土的完整。這些領土不僅包括臺灣,也包括中國與日本、東盟在東海、南海的爭議領土。其次,中國有可能作出錯誤的決策——取代亞太地區美國領導的地區秩序,設想在亞太地區建立領導地位。日本自民黨認為中國正在東亞地區追求霸權②JiyūMinshutōSeimu Chōsakai KokubōBukai,“Teigen Shinbōei Keikaku no Taikōni Tsuite:Kokka no Heiwa,Dokuritsu to Kokumin no Anzen,Anshin Kakuho no Saranaru Shinten(Regarding Proposals for a New National Defence Programme Outline:Attaining Further Advances of the Peace State,Autonomy and Safety of the People,and Reasurance),”14 June,2010,https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-017.pdf,p.3.,小泉政府的對外政策工作小組在談及中日關系時指出,中日關系正從現有的“合作與共存”轉向潛在的“競爭與摩擦”。③Taigai Kan Kei Tasukufōsu,Japan's Basic Diplomatic Strategy in the Twenty First Century,p.14.

后冷戰時期,中國領導人試圖在堅持雙方簽署的“四個基本文件”的基礎上發展雙邊關系。這四個基本文件是1972年的《中日聯合聲明》、1978年的《中日友好和平條約》、1998年的《中日聯合宣言》和2008年的《中日關于全面推進戰略互惠關系的聯合聲明》。①Ministry of Foreign Affairs Japan,“Japan-China Summit Meeting,”10 November,2014,http://www.mofa.go.jp/a_o/c_m1/cn/page4e_000151.html.從2008年開始,中日兩國力圖將中日合作置于中、日、韓三邊合作的框架內。除此之外,兩國強化了在環境、金融方面的基礎合作要素,推進了自由貿易協定的談判。然而,深度的雙邊合作在某種程度上受到日韓關系(歷史和領土問題)和中日關系的困擾。2012—2015年,中、日、韓三邊合作峰會中斷,三邊的自由貿易談判也接近終止。

得益于更為廣泛的地區多邊合作,認為中國具有良好意圖的日本人在顯著增加。通過“東盟+3”的“清邁倡議”,中日兩國繼續在金融領域展開合作。但是,日本最擔心的是中國發起的亞洲基礎設施投資銀行(簡稱“亞投行”,AIIB),可能被用于制度性地對抗日本領導的亞洲發展銀行(ADB)。亞投行的借貸政策標準和準入門檻較低,會導致美國、日本在亞洲地區金融地位的衰落。②“Japan Reluctant to Join China-led New Asian Investment Bank,”Mainichi Shimbun,24 July,2014,http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/201407 06p2g00m0bu007000c.html.安倍挑釁性地評價亞投行計劃說:“如果一個公司從‘亞投行’借款,將會喪失自己的未來。”③“Japan Flip-Flops on AIIB Policy,”Nikkei Asian Review,27 April,2015,http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Japan-flip-flops-on-AIIB-policy?page=2.

2010年,中日關系的緊張狀態因為“撞船事件”達到高潮。自民黨政府不僅拘留了中國漁民,還“起訴”中方人員在收到“駛離釣魚島”警告的情況下,試圖撞擊日本海上自衛隊的巡視船。“撞船事件”引起了中日兩國的外交糾紛。從2012年開始,中日兩國的沖突開始逐步升級。2012年,日本自民黨政府從私人手中購買釣魚島,并將其進行所謂的“國有化”。隨后,日本政府宣稱其對爭端島嶼具有法律和實際上的控制。作為回應,中國提高了爭端島嶼附近的海上行動級別,并于2013年11月建立“東海防空識別區”。該防空識別區與日本在釣魚島附近的防衛識別區有所重疊,進而增加了雙邊爭端的成本。①Prime Minister's Office Japan,“Press Conference by the Deputy Chief Cabinet Secretary,”25 November,2013,http://japan.kantei.go.jp/tyoukanpress/201311/25_a.html.

由于專屬經濟區水域的重疊和對海上油氣資源的爭奪,中日關系在東海地區的緊張程度空前增加。2008年,為了共同開發有爭議海域的油氣資源,中日兩國達成了一些基本原則,這基于“共同戰略利益的互惠雙邊關系”。然而,日本對中國未推進共同開發計劃而感到沮喪,并且一直懷疑中國已經采取了單邊開發資源的行動。②Anami Yūsuke,“Senryaku-teki gōkei Kankei no Mosaku to Higashi Shinakai Mondai(Searching for a Mutually Beneficial Strategic Partnership and the Issue of the East China Sea),”in Takahara Akio and Hattori Ryūji,eds.,NicchūKankeishi 1972—2012 I:Seiji(The History of Japan-China Relations 1972—2012 I:Politics)(Tokyo:Tokyo Daigaku Shuppankai,2012),pp.459-469;James Manicom,China,Japan and Maritime Order in the East China Sea:Bridging Troubled Waters(Washington,DC:Georgetown University Press,2014),pp.122-157.2015年,日本防衛省在“熱點”時間發布了日本的《防衛白皮書》。與此同時,日本國內針對集體防衛的討論也在展開。在此刻,“中國威脅”被自民黨夸大了。自民黨向公眾提供的信息是:中國已經開始建造石油鉆井平臺,日本政府應繼續抵制中國的單邊開發。③Japan Ministry of Defense,“Defense of Japan 2015,”http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2015/DOJ2015_Digest_part1_web.pdf,p.5.此外,中國政府拒絕承認日本對沖之鳥礁(Okinotorshima)的領土要求,并企圖否認日本周邊的專屬經濟區。在日本決策者的眼里,中國的相關行為是對領土現狀的另一種挑戰。作為回應,日本于2016年2月花費130億美元重建小島上的觀察平臺,以宣示主權。

在2014年11月在北京舉行的亞太經合組織(APEC)峰會上,習近平和安倍的會晤使中日兩國在釣魚島爭端上達成一定程度的雙邊平衡。在這場“幕后外交”談判中,中日兩國分別發表了聯合聲明。事實上,這并非真正的基于共同立場的“聯合聲明”,而是雙方針對釣魚島問題分別發表的聲明。日本的立場是:雙方在釣魚島問題上不存在爭端,只不過持有不同觀點。中國認為雙方在釣魚島問題上持有無法緩解現有爭端的不同立場。①Ministry of Foreign Affairs Japan,“Joint Statement of the ASEAN-Japan Commemorative Summit:‘Hand in Hand Facing Regional and Global Challenges’,”14 December,2013,http://www.mofa.go.jp/files/000022451.pdf.這樣的外交辭令至少可以讓中日兩國針對東海問題建立一個醞釀已久的危機管理機制。而且,在2015年,中國進入釣魚島周邊的次數有所下降。然而,在不斷緊張的中日關系中,島嶼爭端長期是一個關鍵的問題。2015年,日本自衛隊發布的《防衛白皮書》對中國在東海和南海的行動進行了總結,認為“中國企圖使用武力改變現狀”。②Bōeishō,Bōei Hakushō2015(Defense of Japan White Paper)(Tokyo:ZaimushōInsatsukyoku,2015),p.35.

其次,隨著日本塑造、影響中國意圖能力的下降,其對“中國持有良好意圖”的信心逐漸減弱。從20世紀70年代開始,日本就同中國保持著經濟接觸,其中包括日本在官方發展援助計劃(ODA)項目中對中國提供的援款。日本的援助無疑促進了中國的發展,提高了雙方的相互依存程度。然而,日本ODA項目的影響力越來越弱。最為重要的是,它已經無法左右中國的政治行為。1995年,為抵制中國的核試驗,日本終止了其ODA項目。然而,終止援助并沒有改變中國的行為,這預示著ODA作為“影響杠桿”的作用有限。③Saori N.Katada,“Why Did Japan Suspend Foreign Aid to China?Japan's Foreign Aid Decision-Making and Sources of Aid Sanction,”Social Science Japan Journal,Vol.4,No.1,2001,pp.39-58.

即使在因歷史和領土問題引發雙邊關系嚴重緊張的背景下,日本擴展的雙邊對外直接投資(FDI)、產品和貿易聯系依舊是限制中國行為的重要因素。然而,雙方經濟的相互依存程度也有下降的可能。在過去的5年里,盡管日本的貿易依然高度依賴中國(對華進出口總額分別占到其進出口總額的22%和18%),但是日本在最近幾年內仍然大幅減少了對華直接投資。2012年,日本對中國的直接投資創歷史新高,總額達到135億美元;2013年,其對華投資數額降至91億美元;到了2014年,與巔峰時期相比,日本的對華投資數額基本降了一半,總額僅為67億美元。雖然中國自身的經濟低迷是引發日本投資額下降的原因之一,但最重要的原因是兩國緊張的政治關系影響了相互的商業信任。①JETRO,“Nihon no Chokusetsu Tōshi(Kokusai Shūshi Bēsu,Netto,Furō)(Japan's Foreign Direct Investment[International Income and Expenditure Basis,Net,Flow]),”http://www.jetro.go.jp/world/japan/stats/fdi.html.中日投資關系和相互依存程度不僅存在絕對意義上的下降,還因為日本對外投資轉向東亞其他地區而出現相對意義上的下降。2014年,日本對“亞洲四小龍”——新加坡、韓國、中國臺灣、中國香港的投資首次超過中國,總額達到139億美元。同年,日本對東盟四國——泰國、印尼、馬來西亞和菲律賓的投資也同樣超過中國,總額達11億美元(見圖1)。

圖1 日本對東亞國家直接投資波動圖(2004—2014年)

此外,令日本決策者擔憂的是,中日兩國在經濟上的“不對稱相互依存”會向有利于中國的方向發展。日本認為,中國愿意使用“經濟戰”的方式達成政治和安全目的。2010年,中日在釣魚島出現爭端后,中國宣布禁止向日本出口稀土。這預示著在雙邊經濟關系中中國可能“技高一籌”。②Linus Hagstrm,“‘Power Shift’in East Asia?A critical Reappraisal of Narratives on the Diaoyu/Senkaku Islands Incident in 2010,”Chinese Journal of International Politics,Vol.5,No.3,2012,pp.282-283.

相比中國經濟,日本自身經濟的衰退使其感到缺乏有效影響中國的能力。2008年,在判斷大部分項目已經達到目標后,日本終止了幾乎所有ODA的對華項目,僅保留了有限的環境合作項目。對華ODA項目結束的原因,是日本意識到已經沒有提供大規模ODA的預算性資源。鑒于中國不斷增長的經濟實力,日本ODA的影響力也受到了很大的質疑。

再次,促使日本無法預測和塑造中國意圖的另一個條件是日本逐漸演變的國內共識。在精英和社會層面,日本國內對未來的中日關系發展有了新看法,這與之前國內存在對華“制衡不足”的動力是相違背的。從中國的角度看,中國正在經歷著深刻的內部政治轉型,這個轉型足以影響其國際戰略;同樣,日本也經歷著類似的政體轉變過程。二戰后,日本自民黨掌權近60年之久,為在“十年蕭條”的經濟低迷期(事實上低迷期接近25年)證明其執政能力,自民黨內主流的保守勢力被取代。21世紀初期,具有修正主義傾向的“町村—細田”(Machimura-Hosoda)派系掌握了自民黨政權①Christian G.Winkler,“Rising Right?Ideology and the 2012 House of Representatives Election,”in Robert Pekkanen,Steven R.Reed and Ethan Scheiner,eds.,Japan Decides 2012:The Japanese General Election(Basingstoke:Palgrave Macmillan,2013),pp.201-212.,為了增強執政的合法性,自民黨轉向更具民族主義傾向的意識形態。這一點最初體現在小泉政府時期,在他執政時期,自民黨政府堅持參拜靖國神社。2007年,在首個任期內,安倍因以“互惠戰略伙伴”的方式重新緩和中日緊張關系,在某種程度上被貼上了“實用主義”的標簽。然而,當安倍在2012年重新掌握政權后,便將自己定義為主要的“修正主義者”,因此不斷制造引發中日關系緊張的條件。

在日本在太平洋戰爭中失敗和被美國占領后,國際社會向日本強加了一系列壓制其國家身份和獨立的制度安排。安倍堅決支持推翻現有制度安排的意識形態大綱。安倍和其他修正主義者希望全部修訂“和平憲法”第九條,改變對日本侵略戰爭的歷史解釋,認為它是日本“為國家安全發展軍事力量”的阻礙,妨礙了日本重新成為軍事大國。2013年,安倍參拜了靖國神社,向中韓兩國傳達“修正主義”的信號。此外,安倍停止了任何企圖重建中日雙邊關系的外交努力。②Christopher W.Hughes,Japan's Foreign and Security Policy Under the“Abe Doctrine”:New Dynamism or New Dead End?(New York:Palgrave,2015),pp.72-75.

2015年8月14日,在慶祝第二次世界大戰勝利70周年前夕,安倍發表了一份聲明,這或許是可以較好地緩解日本因歷史認識與許多國家造成關系緊張的機會。“安倍聲明”確實包含了“承認過去的侵略”“殖民統治”“誠心道歉”“自責”等關鍵性術語,支持前任政府對殖民戰爭時期的歷史闡述。正因如此,該聲明有效地防止了中國輕易地向日本施加外交影響。但聲明很少提及中日兩國有關歷史問題的相互猜忌,卻用很長篇幅的序文介紹歷史,指出面對西方殖民主義的沖擊,日本被迫作出反應;日本在日俄戰爭中的勝利為亞洲的“民族自決”帶來希望;一戰結束后,西方經濟集團的建立迫使日本卷入太平洋戰爭中。這些觀點與日本國內傳統的“右翼”觀點類似,他們認為,“日本不得不解放亞洲,進行反對西方的防衛戰爭;在戰爭中日本的傷亡與其他國家相近”。此外,安倍在聲明中談到了日本前任政府對歷史的態度,但故意避免以私人身份為歷史道歉或支持前任政府的歷史立場。安倍強調,“新一代人”不應“總是去道歉”,這個表述顯示了安倍對為戰爭道歉行為的態度。①ShinzōAbe,“Statement by Prime Minister ShinzōAbe on the Seventieth Anniversary of World WarII,”14 August,2015,http://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201508/0814statement.html.盡管中國的決策者沒有對“安倍聲明”發表評論,但中國官方和社交媒體都嚴厲批評了安倍不愿同軍國主義劃清界限,不愿為軍國主義道歉的行為。②Marie-Alice McLean-Dreyfus,“How Did Chinese Media React to Abe's World War II Speech?,”The Interpreter,17 August,2015,http://www.lowyinterpreter.org/post/2015/08/17/How-did-Chinese-media-react-to-Abe-World-War-II-speech.aspx.與此同時,正如前面所提到的,雖然日本民主黨在老一代政治家的領導下具有“親中”立場,但民主黨內部也經歷著變動,更加年輕和具有民族主義傾向的政治家進入了民主黨,他們大部分與保守的自民黨持有相似的觀念,對中國的意圖保持懷疑。

從社會層次看,隨著歷史認識、領土爭議和食品安全恐慌等問題持續發酵,日本民眾改變了“中國對日本持有善意”的觀點,更多人認為中國是不值得信任的伙伴。③Paul O'Shea,“Dodgy Dumplings and Lethal Liver:Risk,Food Terrorism,and Sino-Japanese Relations,”The Pacific Review,Vol.28,No.2,2015,pp.303-321.例如,日本內閣府發布的長期民意調查顯示,對中國持有不友好觀點的日本民眾數量從2004年開始激增。當年對中國有好感的日本民眾數量與對中國沒有好感的日本民眾數量大致持平,雙方所占受訪人口的比例均近40%。而到2014年,對中國沒有好感的日本民眾已增至受訪人口的83%;與之相反的是,從2004年起,對中國持有好感的日本民眾的數量持續下降,并于2014年降至歷史最低的15%。①Naikakufu Daijin KanbōSeifu Kōhōshitsu,Gaikōni kansuru YoronChōsa(Public Opinon Poll Regarding Diplomacy),22 December,2014,http://survey.govonline.go.jp/h26/h26-gaiko/zh/z08.html.盡管這一數字并不能說明大部分日本民眾具有更為激進的修正主義傾向,何況日本民眾也反對小泉和安倍參拜靖國神社。②Mong Cheung,“Political Survival and the Yasukuni Controversy in Sino-Japanese Relations,”PacificReview,Vol.23,No.4,2010,p.537.然而,調查信息中展示出最令人不安的信息是:日本公眾對中國持好感的人數持續下降,日本人也許會對“憤怒的中國”在領土和歷史問題上對日本的要求感到冷漠和疲倦(見圖2)。

圖2 日本公眾對華親近感調查(1978—2014年)

于是,日本決策者和民眾可能同時無意識地以修正主義和民族主義的立場映射中國行為,認為中國正從實用主義轉向修正主義,并對現狀有所不滿。日本認為中國企圖威脅地區秩序,在惡化地區現狀的道路上越走越遠。2014年1月,日本有權勢的決策者相繼批評了中國,折射出日本對中國意圖的猜忌程度。2014年1月初,中日兩國大使在英國進行了非同尋常的“爭吵”。英國《每日電訊報》的社論披露,雙方都指責對方威脅地區秩序的穩定。①Liu Xiaoming,“Britain and China Won the War Together,”The Daily Telegraph,1 January,2014,http://www.telegraph.co.uk/comment/10546442/Liu-Xiaoming-China-and-Britain-won-the-war-together.html;Keiichi Hayashi,“China Risks Becoming Asia's Voldemort,”The Daily Telegraph,5 January,2014,http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/10552351/China-risks-becoming-Asias-Vol demort.html.月末,在達沃斯峰會的媒體見面會上,安倍對中日關系的表述無疑在國際社會中激起了波瀾。他認為中日關系同一戰時期的英德關系相似。第一次世界大戰期間,英德兩國因缺乏溝通而無法了解彼此意圖,經濟上的相互依存也未能阻止兩國的武力沖突。②“ShushōHatsugen bei Hamon NicchūGuhatsu Shōtotsu Media Kennen(Prime Minister's Remarks Concerning Inadvertent Sino-Japanese Clash Attracts Western Media Interest),”Asahi Shimbun,25 January,2014,http://digital.asahi.com/articles/DA3S10943750.html.

(二)偏離日本的攻防平衡

日本已經意識到,中日兩國的攻防平衡從內部到外部都發生了轉變。這與日本對中國意圖的擔心相匹配,也加劇了日本對中國的擔憂。鑒于中國人民解放軍迅速增加的軍事預算和軍事現代化項目,日本決策者重新評估了后冷戰時期的中國軍力。日本決策者不斷聲稱,中國的軍力建設缺乏透明度,這增加了解讀中國意圖的難度。然而,可以清楚地判斷,中國決定擁有“第一時間”威脅日本核心安全利益的能力。③Anzen Hoshōto Bōeiryoku ni Kansuru Kondankai,Anzen Hoshōto Bōeiryoku ni Kansuru Kondankai Hōkokushō(Council on Security and Defense Capability Report),August 2009,http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ampobouei2/200908houkoku.pdf,p.12;Aratana Jidai no Anzen Hoshōto Bōeiryoku ni Kansuru Kondankai,Aratana Jidai ni Okeru Nihon no Anzen Hoshōto Bōeiryoku no Shōrai Kōsō“Heiwa SōzōKokka'o Mezashite(Joint Vision for Future Security and Defense Capabilities in the New Era:Toward a Peace Creating Nation),August 2010,https://www.kantei.go.jp/jp/singi/shin-ampobouei2010/houkokusyo.pdf,p.8;Cabinet Office Japan,National Security Strategy,p.12.鑒于中國新增的軍事力量,再結合中國不僅局限在臺灣的領土抱負,日本感覺自己更加接近“軍事對抗”中國的前沿。

日本的分析者認為,中國人民解放軍正在擁有應對緊迫的非對稱戰爭的能力。在非對稱戰爭中,中國最終以在領海、領空周圍部署的反介入/區域拒止武器(A2/AD)應對。此外,中國試圖通過連續的軍事、心理震懾,迫使日本放棄實際控制的爭端島嶼和海上空間。①Bōeishō,Nihon Bōei Hakusho 2014(Defense of Japan White Paper 2014)(Tokyo:ZaimushōInsatsukyoku,2014),pp.33,45;Kawamura Sumihiko,“TōshoBōei no Shomondai(Multiple Defense Issues),”in Yachi Shōtarōed.,Nihon no Anzen Hoshō to Bōei Seisaku(Japan's Security and Defence Policy)(Tokyo:Wedge,2013),pp.97-120.因此,日本決策者擔心中國的軍力建設發展。從長期來看,中國的軍力建設的目標如下:在對稱戰爭中,以進攻性滲透至領海、領空和陸地為最終戰爭方式,有效地進行局部防衛;取得超過“第一島鏈”的領域控制;疏離美日海軍現有關系;在亞太地區保持甚至超過其他大國在該地區的軍事投射能力。

日本擔心美國控制全球利益的能力減弱,也擔心美國卷入亞太地區沖突的能力不足。于是,日本開始質疑美國政治、軍事安全保障的效力。令日本決策者最為擔心的前景有兩個:為了戰略性地調節中美關系,美國有可能在未來的危機中拋棄日本;美國認為日本的安全利益不足以成為美國的“核心利益”,因此沒有必要動員武力保衛日本。鑒于中國實施的“反介入/區域拒止”戰略,美國在亞太地區部署軍力的成本持續上升。美國拋棄日本的可能性是存在的。即使釣魚島已經包含在了美日雙邊安全條約的第五條款的適用范圍內,并在2010年得到美國方面的再保證,日本決策者依舊對釣魚島的防衛持有揮之不去的疑慮。問題可能在于美國猶豫是否要冒全面破壞中美關系的風險,站在日本一邊干涉亞太事務。特別值得注意的是,如果中國控制了爭端島嶼,美國和日本若想收回領土,就有可能卷入同中國的全面沖突而非初級的“入侵威懾”。②Magosaki Ukeru,Fuyūkai no Genjitsu:Chūgoku no Taikokuka,Beikoku no Senryaku Tenkan(The Uncomfortable Truth:China's Rise to Great Power,The US's Strategic Change)(Tokyo:Kōdansha Gendai Shinsho,2012),pp.130-134.

五、從“對沖”轉向“制衡”

日本對中國的軍事意圖的判斷和攻防平衡的形勢變化,已經非常接近國家潛在地從“對沖”轉向“制衡”的條件和邏輯,日本近期的國際行為也印證了該邏輯。證據表明,日本開始采取了針對中國的“軟”“硬”兩方面制衡。

(一)“軟遏制”與“軟制衡”

日本對中國的“軟制衡”清晰地體現在一系列強有力的外交活動中。這些外交活動旨在抑制中國在東亞和其他地區的影響力,使局勢復雜化。在修正主義者的領導下,日本企圖擴大自己的國際聲望,并故意同中國形成強烈對比,從而阻止中國潛在的崛起。安倍和麻生在各自的任期中,力求清晰地展示“價值導向型外交”,強調日本的國際主義及對民主、自由市場經濟、人權、法治的改善,含蓄地同中國形成對比。在第一個任期內,安倍清晰地闡述了“自由與繁榮之弧”的概念,它包括從東北亞延伸至東南亞、中亞、高加索、中歐和波羅的海國家。“弧內”的國家宣稱因共同推進“普世價值”而具有凝聚力。①Christopher W.Hughes,“Japan's Response to China's Rise:Regional Engagement,Global Containment,Dangers of Collision,”International Affairs,Vol.85,No.4,2008,pp.837-54.2012年,在恢復自民黨領導和首相職位的選戰中,安倍闡述了一個相似的概念——“民主安全之鉆”(Democratic Security Diamond)。“民主安全之鉆”包括了美國、日本、澳大利亞、印度等亞太國家。安倍的“鉆石構想”制定于對抗中國反制的背景中,體現在日本的行為中,遵守了國際條約和規范。②Abe Shinzō,“Asia's Democratic Security Diamond,”27 December,2012,Project Syndicate,http://www.project-syndicate.org/commentary/a-strategic-alliancefor-japan-and-india-by-shinzo-abe.

通過對中國周邊國家進行國事訪問,安倍在新的任期內認可了外交中的“價值導向”概念。受訪的周邊國家和日本相似,都擔心中國崛起和中國的領土意圖。在上任的第一年內,安倍走訪了10個東盟國家。2013年5月,安倍對緬甸進行了訪問,成為36年以來第一位訪問緬甸的日本首相。緬甸的戰略地位顯著,長期與中國保持了較為密切的外交往來。日本和緬甸決定加強安全對話與防務交流。訪問期間,安倍再次強調了日本和東盟的共同價值觀,希望增強同東盟國家的合作,從而含蓄地表示反對中國在亞太地區的崛起現狀。安倍把“經濟援助”和“增加安全合作”捆綁“銷售”,2013年在東京舉行的日本—東盟特別峰會上,日本保證通過ODA向東盟成員國提供大約200億美元的援助。此外,為應對中國建立“亞投行”的倡議,安倍在2015年5月宣稱,日本將通過亞洲發展銀行和日本銀行的國際合作項目,向亞洲基礎設施項目提供1100億美元的援助。通過一年(而非三年)的決策周期,援助款項的支出速度得到提高。①Anthony Fensom,“Japan Ups the Ante on AIIB,”The Diplomat,23 May,2015,http://thediplomat.com/2015/05/japan-ups-ante-on-aiib/.

在與東盟成員國進行合作時,日本領導者特別強調遵守國際規范和國際準則的重要性。日本強調的國際規范和國際準則,涉及航行自由和處理南海及其他地區的領土爭端。②ShinzōAbe,“The Bounty of the Open Seas:Five New Principles for Japanese diplomacy,”Jakarta,18 January,2013,http://www.mofa.go.jp/announce/pm/abe/abe_0118e.html.從雙邊到集體,日本支持東盟國家呼吁所有國家遵守《聯合國海洋法公約》和《南海各方行為宣言》,以期打造統一的法律陣線,以應對中國所謂的“法律戰”,瓦解中國設立防空識別區的法律基礎。日本同意同越南、泰國、印尼加強安全對話,發展更密切的“戰略伙伴”關系。日本、馬來西亞、菲律賓、越南特別重視在南海的安全合作。日本已經同意向菲律賓海岸警衛隊提供10艘巡邏艇,并重新審視對越南的條款。③Corey J.Wallace,“Japan's Strategic Pivot South:Diversifying the Dual Hedge,”International Relations of the Asia-Pacific,Vol.13,No.3,2013,pp.488-95.

2013年,菲律賓遭受了“海燕”臺風的襲擊。為支援萊特灣附近的軍事救援行動,日本自衛隊派遣了1000名軍事人員和3艘海上自衛隊艦艇。此舉顯示了日本在南海地區潛在的軍事存在。2015年6月,菲律賓總統阿基諾三世在訪問日本期間,表示愿意同日本就《部隊到訪協定》問題展開積極談判,該協定一旦達成,日本自衛隊可以使用菲律賓的軍事基地。①“Philippines Wants Defence Pact for Japanese Troops,”Asahi Shimbun,5 June,2015,http://ajw.asahi.com/article/behind_news/politics/AJ201506050092.同年11月,在菲律賓舉行的APEC會議上,安倍在美日高層會晤中表達了對美國呼吁的“航行自由”的支持。安倍稱:“在南中國海,最影響日本安全和讓日本持續關注的是自由航行準則及對日本自衛隊活動的調查。”這暗示著日本可能會加入“自由航行準則認可國家”,從而與其“集體防衛”的闡述保持一致。②“Minamishinakai de Katsudō,Kentō:Shushō‘Jōsei o ChūshiSuru’(Investigation,Activities in the South China Sea:The Prime Minister‘Will Consider Intently the Situation’),”Asahi Shimbun,20 November,2015,p.3.

近些年來,鑒于中國崛起對相關區域的影響,尤其試圖擺脫對中國稀土供給的依賴(2010年中國曾警告禁運稀土),日本展開了一系列“資源和能源外交”。2012年,安倍宣稱:“在中國政府選擇用稀土供給作為外交杠桿時,印度政府同意向日本提供在制造業中發揮關鍵作用的稀土,從而展現了印度的政治悟性。”③Abe Shinzō,“Asia's Democratic Security Diamond,”27 December,2012,Project Syndicate,http://www.project-syndicate.org/commentary/a-strategic-alliancefor-japan-and-india-by-shinzo-abe.2015年10月,安倍訪問了土庫曼斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦,成為首個訪問中亞五國的日本首相。安倍承諾向中亞地區提供近260億美元的援助,用于國家建設、改善民主、發展天然氣與核能源。2013年和2015年,安倍對蒙古國進行了訪問,旨在拓寬日本的能源供給渠道。在中東地區,日本希望通過緊密的雙邊條約的形式,應對中國在該地區的能源獲取行為。重新掌權后,為了謀求與中東國家的經濟與能源合作,安倍僅僅用了大約一年的時間就完成了對海灣合作理事會成員國的訪問:2013年5月走訪了沙特、阿聯酋;8月走訪了巴林、科威特、卡塔爾;2014年1月走訪了阿曼。

與此同時,隨著中國在非洲大陸影響力的增強,日本在非洲大陸的利益也相應得到“復蘇”。2008年,日本承諾將通過“非洲發展國際會議”將雙倍的ODA項目延續至2012年。日本復蘇了“非洲發展國際會議”的活力,將其作為對抗“中非合作論壇”峰會的手段。由此,日本提供了一條關于發展的“中間道路”,既有別于西方對經濟條件和治理改革的強調,也有別于中國的威權主義和“資源導向”的重商主義。出于對潛在的能源和政治影響的考量,安倍于2014年1月訪問了科特迪瓦、莫桑比克和埃塞俄比亞,隨后又訪問了非洲大陸上的一些國家,他成為自2006年以來首個訪問非洲的日本首相。此外,自2012年以來,日本自衛隊在南蘇丹開展了小規模的維和行動。2015年新的安保法案通過后,日本可能相應地擴大參與聯合國維和行動的規模與范圍。日本在非洲顯示軍事存在的目的有兩個:一是與在聯合國維和行動中扮演日益重要角色的中國展開競爭;二是對非洲資源豐富的國家施加影響力。

鑒于中國崛起對東亞的影響,日本采取了兩種應對方式。一種是最大限度地反對有利于中國的區域一體化項目——包含美國在內的“區域全面經濟伙伴關系”(RCEP);另一種是支持由美國主導的“跨太平洋伙伴關系協定”(TTP)。日本領導人認為,TTP有利于建立由美日主導的經濟規則,增加地區參與者的自由價值取向。2015年4月,安倍在美國國會聯合會議上談及TPP時說:“亞太地區國家的背景多樣,美國和日本必須處于領導地位。我們必須在建立公平、可持續、充滿活力的市場中發揮領導作用,并防止任何國家的武斷意圖。”該講話沒有明確點名,但表明日本需要通過TTP來應對中國。①Ministry of Foreign Affairs Japan,“Address by Prime Minister Shinzo Abe to a Joint Meeting of the US Congress:‘Toward an Alliance of Hope’,”29 April,2015,http://www.mofa.go.jp/na/na1/us/page4e_000241.html.

日本媒體經常把日本對中國的“軟制衡”稱為“包圍”或“圍攻”戰略。“軟制衡”在抑制中國的影響力上的確發揮了作用,但收效甚微。②“Abe,AsōRyōshi‘Chūgoku Hōiami’Ninin Sankyaku Shūhen Gaikokyū(Abe,Asō,Both Depart on Foreign Trips in Three-Legged Race for‘China's Encirclement’),”Asahi Shimbun,3 May,2013,http://digital.asahi.com/articles/TKY201305030003.html.從確保和擴大影響力的角度看,日本的“價值導向型”戰略遭受了失敗。這源于日本的殖民擴張及愿意為經濟利益忍受獨裁統治的歷史。作為安倍的繼任者,福田首相“悄無聲息”地放棄了“自由與繁榮之弧”的概念。自民黨也被證實不愿發揮“價值導向型”外交的作用。在南海,東盟海上國家雖然愿意同日本展開接觸,但仍然擔心疏遠中國。東盟國家并不想成為中日兩國權力斗爭的“區域馬前卒”。比如,在東盟—日本特別峰會發布的聯合聲明中,東盟國家并沒有明確地譴責中國的防空識別區。2015年11月,在東盟國防部長會議上,面臨來自美國、日本和中國的壓力,東盟代表沒有表達對中國南海活動的擔憂。①Ministry of Foreign Affairs Japan,“Joint Statement of the ASEAN-Japan Commemorative Summit:‘Hand in Hand Facing Regional and Global Challenges’,”14 December,2013,http://www.mofa.go.jp/files/000022451.pdf.

(二)日本的軍事“硬制衡”和中日軍備競賽

日本感到“軟制衡”延緩中國崛起的效果很有限,于是開始考慮實施更加強硬的“內部硬制衡”和“外部硬制衡”。為了進行軍事實踐,日本修正主義者在國內發起了一系列“清障”活動,這被視為日本潛在的制衡行為的一種表現。

2014年7月,安倍政府發布了一項內閣決議,它使日本突破了戰后對其進行限制的“有限集體防衛”,決議規定,即使沒有遭受直接攻擊,日本依舊可以使用武裝力量保衛其他國家。2014年9月,安倍政府在國會通過了與安全相關的一系列法令:《突發事態應急法》《重要影響事態法案》《國際維和支持法》。這一系列法令各自具有獨特的功能:《突發事態應急法》可確保日本在他國攻擊其友國或威脅日本人民的自由、生存權和追求幸福權時,在其他方式無效的情況下使用防衛需要的、限度內的必要武力,行使適當的集體自衛權;《重要影響事態法案》取代了1999年的《周邊事態法》,旨在從全球和地區層次全面提升日本對美國和其他國家的非戰斗后勤支援;《國際維和支持法》消除了日本每次向多國部隊派遣自衛隊都要單獨立法的障礙。此外,日本重新修訂了《國際和平合作法》,允許自衛隊在參與聯合國維和行動期間可以使用武力來執行相應義務,而不僅僅是保護自衛隊的人員。

不斷修正集體自衛權意味著日本正謀求改變戰后的安全路線,同時也意味著以不斷擴張軍力應對中國崛起。日本自民黨和公民黨為了安全立法能在國會通過辯護,希望通過安全立法加強同美國的合作,威懾朝鮮和中國。自民黨和公民黨還陳述了很多關于安全立法的適用背景:保護運載日本公民的美國船只;保護日本附近的美國軍艦,使其免遭攻擊;保護美國軍隊免遭彈道導彈攻擊;實行海上武力封鎖;保護重要的海上運輸線;應對日本遼闊島嶼附近“灰色地帶”的突發事件。

在中國崛起的驅使下,日本在修正防衛思想和發展軍事實力兩個方面進行了類似的嘗試,試圖提升日本實施對華制衡的能力。日本1995年的《國家防衛計劃大綱》闡述了其國家防衛思想,展示了軍事發展成就,但該“大綱”忽視了中國因素。日本2004年重新修訂的《國家防衛計劃大綱》顯著地提到了中國的核現代化、彈道導彈部隊和在“域外”行動的雄心,強調日本依舊應該對中國未來的舉動保持警惕。①“Heisei 8 Nendo Ikōni Kakawaru Bōei Keikaku no Taikō(National Defence Programme Outline 1995 Fiscal Year),”28 November,1995,http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/1996_taikou/dp96j.html;“Heisei 17 Nendo Ikōni Kakawaru Bōei Keikaku no Taikōni Tsuite,Tokyo(National Defence Programme Guidelines 2005 Fiscal Year),”10 December,2004,http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2005/taikou.html.該“大綱”繼續提到,為應對彈道導彈襲擊、周邊島嶼和領海領空被入侵等新情況,日本自衛隊會不斷提高相關軍事能力。顯然,這與中國的軍事活動直接相關。日本2010年的《國家防衛計劃大綱》著重強調了中國的軍事現代化和遠程軍力發展。該“大綱”認為,中國的軍力發展與全球、地區共同體息息相關,這些隱晦的術語意味著日本視中國崛起為地區及全球的威脅。②“Heisei 23 nendo ikōni kakawaru Bōei Keikaku no Taikōni Tsuite(National Defence Programme Guidelines 2011 Fiscal Year),”17 December,2011,http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2011/taikou.html.2013年,在安倍的主持下,日本重新修訂了《國家防衛計劃大綱》,再次強調中國日益增多的海上與空中行動與全球和地區安全息息相關。③“National Defence Program Guidelines for FY2014 and Beyond,”17 December,2014,http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/2013 1217_e.pdf,p.2.

面對“中國崛起的威脅”,2010年的《國家防衛計劃大綱》暗示了日本防衛思想的轉變。為回應中國的安全挑戰,“大綱”出臺了“機動防御部隊”的新概念,這是一支高技術的輕型化應急力量,可在地區的突發事件中快速投送,保衛日本周邊地區。“機動防御部隊”不再局限于“靜態”的防御模式,防御范圍也不再局限于日本本土。此外,2010的《國家防衛計劃大綱》指出,為保衛日本的島嶼、對抗中國日益增長的海上力量,日本將保持向南部署重要軍力的趨勢,包括雙倍增加駐扎在沖繩那霸的F-15J戰斗機中隊數量。2013年 《國家防衛計劃大綱》修訂版在“機動防御部隊”概念的基礎上衍生了“機動聯合防御部隊”概念,強調日本需要加強陸上自衛隊、海上自衛隊和航空自衛隊的聯合行動。

就發展特別軍事能力而言,2010年、2013年的《國家防衛計劃大綱》和《中期防衛力量整備計劃》在很大程度上謀求以均衡發展自衛隊的方式應對中國的軍事現代化。2013年的“大綱”特別提及日本的陸上自衛隊應該能夠在第一時間獲得控制遠程島嶼的兩棲登陸能力。為延緩空中防御力量平衡中出現的不利變化,日本航空自衛隊正投資于優于中國現有“四代機”的第五代戰斗機。2011年12月,通過多方競標,日本決定采購42架F-35A戰斗機。2010年和2013年的“防衛計劃大綱”授權日本航空自衛隊維持具有6支裝備PAC-3“愛國者”防空導彈的防空小組,同時授權海上自衛隊的8艘“宙斯盾”驅逐艦,裝備可攔截彈道導彈的SM-3“標準”區域艦空導彈。

最近,日本對中國的擔心主要集中于海上安全問題。在2010年及之前的“防衛計劃大綱”中,日本海上自衛隊主要致力于最重要的能力建設,相關能力建設大多以中國海軍的“介入拒止”和“藍水海軍”戰略為導向,以期使中國海軍的相關戰略失效。在2010年的“防衛計劃大綱”和“中期防衛計劃”的牽引下,日本海上自衛隊的潛艇數量從15艘升至22艘,增長數量近1/3。新增的潛艇包含了裝備前沿的“不依賴空氣推進技術”的“蒼龍”級潛艇。該“大綱”和“計劃”還規定驅逐艦的數量為48艘。但2013年的“大綱”和“計劃”允許保持52艘驅逐艦。作為海軍建設的一部分,日本持續發展直升機驅逐艦,海上自衛隊已經改造了2艘排水量達7000噸的“日向”級直升機驅逐艦,使載機數量由4架增至11架。日本海上自衛隊還采購了2艘可攜帶14架直升機、排水量達1.9萬噸的“出云”級直升機驅逐艦,并在2013年8月和2015年8月讓該級艦加入海軍序列。作為戰后日本海上自衛隊建造、服役的最大艦艇,直升機驅逐艦事實上是輕型直升機航母,只不過被命名為“直升機驅逐艦”。此外,通過更換P-3C巡邏機、引進可在8000公里以外和南中國海巡航的國產P-1型巡邏預警機,日本海軍的空戰、反潛能力得到了進一步加強。

在安培任期內,日本似乎決定向軍事建設投入更多的資金。在迅速接管政權后,安倍首次在10年內小幅度提高了防衛預算。過去的3年內,日本防衛省的防衛開支增加了1%~2%。2015—2016年,日本的防衛開支被要求增長2.2%,成為日本戰后最大規模的防衛預算。①Bōeishō,“Waga Kuni no Bōei to Yosan:Heisei 28nendo Gaisan Yōkyūno Gaiyō(National Defence and Budget:Outline of Request for 2016),”August 2015,http://www.mod.go.jp/j/yosan/2016/gaisan.pdf.鑒于過去近20年日本軍費增長的停滯和中國軍費的增長,日本決策者認為,防衛預算仍然處于小幅增長中。當然,日本軍事制衡中國的動力能有效促進日本防衛預算的提升(見圖3)。

圖3 1997—2015年日本防衛開支傾向和2016年的防衛預算需求

(三)美日聯盟和其他制衡伙伴

從“內部制衡”的角度看,軍事現代化毋庸置疑地增加了日本制衡中國的能力。同時,日本的另一個努力是通過美國,強化對中國的“外部制衡”,避免一切日本被“拋棄”風險。

日本2010年的“防衛計劃大綱”的設計初衷,是與美國2011年1月宣稱的“亞太再平衡”戰略及國防審核計劃保持緊密聯動。就打造美日聯盟而言,民主黨超越了之前的自民黨政府,在2011年的安全咨詢委員會(協調聯盟機制的主要機構)上,民主黨升級了美日在2005年和2007年達成的聯盟雙邊“共同戰略目標”,其中包括加強情報、預警和偵察、強化海上安全和網絡空間安全合作。這為后來安倍政府在2015年修改《美日防衛合作指針》打下了堅實的基礎。①Bōei Kenkyūsho,Higashi Ajia Senryaku Gaiyō2012,pp.224-225.

自民黨于2012年重新執政后,開啟了強化美日同盟的進程。為了增強美日安全合作,安倍政府修訂了2013年的《防衛計劃大綱》。接下來的步驟便是在2015年4月修訂了1997年簽訂的《美日防衛合作指針》。修訂后的“指針”擴大了日本在突發事件中的支持范圍,包括情報預警偵察、導彈防御、海上安全、資產保護、聯合使用設備、聯合國維和行動、人道主義援助、救災、網絡和外層空間防御。2015的《美日防衛合作指針》強調了“無縫合作”和“政府全面接觸”的理念,消除了雙邊合作在“和平時期”“日本”和“地區”突發事件的嚴格界限。通過修訂“指針”,美日可在應對潛在背景事件和不同層級的沖突升級時,更加靈活地展開軍事合作。

此外,修訂后的《美日防衛合作指針》還強調,美日雙邊合作應該突破過去局限于日本本土和周邊區域的地理限制,進而在全球層面開展廣泛合作。最為重要的是,新“指針”旨在輔助日本在2014年7月解禁集體自衛權。“指針”概述了日本自衛隊使用武力保衛美軍的領域,如保護美國海運、封鎖他國海運、彈道導彈防御和在沖突中提供后勤支持等。②Ministry of Foreign Affairs Japan,“The Guidelines for Japan-US Defence Cooperation,”27 April,2015,http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000078188.pdf.同年,為配合《美日防衛合作指針》實施,日本修訂了新的安全立法,為行使集體自衛權構建法律框架。修訂后的相關法案取代了1999年的《周邊事態法》,法案包括了《突發事態應急法》和《重要影響事態法案》。

在此基礎上,日本同美國的地區戰略展開協調,擴大了軍事合作的范圍。日本開始同美國的盟友和伙伴展開更為廣泛的合作,謀求他們對日本制衡戰略的支持。2003年發布《日澳安全保障聯合宣言》后,日本和澳大利亞保持了相對穩定的安全關系。2010年,自民黨政府與澳大利亞簽署《物品勞務相互提供協定》,日澳兩國將在聯合國行動及和平時期相互提供軍事后勤支持。該協議仿照了美日兩國在1996年簽署并于1999年修訂的類似協議,清晰地呈現了未來可能的美日澳三邊后勤合作模板。在效仿美日協議的基礎上,日本和澳大利亞于2015年5月簽署《情報安全協定》,進一步促進了、增強了潛在的三邊合作。2014年4月,兩國達成了新的《日澳經濟伙伴關系協定》和《防衛裝備產品和技術轉移協定》,雙方表示確保雙邊的網絡安全合作與防衛技術交流。①Ministry of Foreign Affairs Japan,“Joint Press Release on Japan-Australia Summit Meeting,”7 April,2014,http://www.mofa.go.jp/files/000034801.pdf.

與同澳大利亞的安全關系相比,日本同印度的安全關系在2008年發表《安全保障合作宣言》后處于緩慢進展中。盡管民主黨政府加快了同美國“新興”伙伴的合作步伐,但直到2011年,日本才同美國和印度展開第一次“外交部”級別的三方安全對話。2012年,三方達成協議并舉行了海上聯合安全演習。

六、結論:日本不確定的戰略意圖和“怨恨的現實主義”

通過觀察可以看出,日本對華戰略正在從傳統的“對沖”向更為積極的“硬制衡”轉變。在過去的10年中,日本維持“對沖”戰略的關鍵條件正趨于弱化,從而使其戰略產生了根本性的轉變。日本決策者對判斷中國意圖的能力的自信正逐漸減弱。與此同時,日本也對自己通過政治、經濟接觸塑造中國意圖的能力失去信心。由于修正主義者的增多及對現狀的不滿,日本的國內政治也發生了很大變化,從而推動其采取行動以避免制衡不足。日本國內普遍認為,如果中國的意圖是可讀的,中國對日本將保持惡意。最重要的是,無論在國家內部還是外部,日本的決策者都不再相信中日攻防力量對比有利于日本。中國的軍事現代化被視為旨在超越日本自衛隊的防衛能力,弱化美國保護全球利益。

在不完全放棄“對沖”戰略的漸進過程中,日本確實已經開始對華采取制衡戰略。日本的制衡行為大多體現在“軟制衡”方面,通過與同樣對中國崛起持有消極態度的中國周邊國家增強伙伴關系,日本致力于抵消中國的地區影響力。在全球層面,日本力求以積極的外交活動及簽署資源合作協議,加強在非洲和中東地區對中國的制衡。

與此同時,日本的“硬制衡”基本體現在打造日本自衛隊的作戰能力上,同時選擇性地獲得適合于集體防衛甚至進攻目的的力量投送能力。與其他面臨同樣外部安全環境的國家相似,日本發現自己在東亞在同中國悄無聲息的軍備競賽中激發了更加常規的制衡行為。日本的內部努力必然強化對美日同盟的支持,從而增加美國制衡中國的可能。

在回答文章開始部分提出的一系列問題時,“日本開始采取制衡”的定論概括出了一系列重要的結論。首先,自由主義、新現實主義和建構主義理論罕見地在有關日本安全政策的認識上達成共識。三種范式都認為日本的安全政策是長期保持不變的,文中的討論和近期有關日本行為的事實證據可成為檢測“三大主義”共識的“試金石”。共識中有關國家可能采取“對沖”戰略的充分條件,需要重新在日本案例中檢驗(尤其是前兩條)。但這并不能說明過去的觀點是錯誤的,只是說明了傳統的觀點和結論因缺乏對新事實的足夠考慮而趨于過時。如果進行適當的考慮,這些觀點或許能從某一點上來解釋日本發起制衡行為的原因。如果這些觀點想繼續保持對日本現有和未來行為的解釋效力,就必須走出傳統觀點的局限,重新考察處于變化中的日本的安全政策。特別是新現實主義能夠用自己的觀點更好地解釋日本重新建立的軍事化的安全政策,而非簡單地“屈服”于占有優勢的建構主義和自由主義。

更為重要的是,即使日本的戰略轉變前景尚未清晰,其“漸進”的積極制衡依舊會影響東亞安全。目前,日本并沒有完成其戰略的徹底轉變,其制衡姿態也并非不可逆轉。“積極制衡”并沒有在日本的大戰略中被完整提及,也沒有融入其中。正如前文概括的那樣,“吉田茂主義”是極具彈性的戰后國家大戰略,并不會被輕易放棄,日本很有可能繼續在“吉田茂主義”和“積極制衡”之間左右搖擺。上文已概括出決定日本戰略的國際、國內因素會影響其在“吉田茂主義”和“制衡”中的選擇。當然,這些決定因素也處在不穩定的變化中。日本將被迫對中國的“善意”和“惡意”變化作出反應。同樣重要的是,由于擔心被“拋棄”和受“牽連”,美日同盟的緊密程度將在很大程度上決定日本的行為。

日本感到自己被崛起的中國和依賴的美國盟友所綁架。美日之間的安全利益并不總保持一致,從而增加了日本安全立場的搖擺性。如果意識到中國的安全挑釁,日本可能會在缺乏美國支持保證的情況下作出強烈反應。總體來看,這將促進日本在必要的情況下更為獨立的行動。因此,不僅是中國,就連美國也感覺日本是難以相處的安全伙伴。

持續變化的國內政治情況將會進一步加劇日本行為的不確定性。日本還沒有徹底“松綁”戰后體系對其的束縛,雖然修正主義可能最終獲勝,但實用主義者與修正主義者之間的斗爭依舊在持續。修正主義傾向、對中國的意識形態的敵意(甚至有時是對美國的敵意)、渴望取消戰后限制及恢復正常國家身份,讓日本的國際戰略更具有對抗性。

在不確定的國際安全環境和國內修正主義的共同作用下,日本被視為缺乏基本的安全自信并被認為患有“妄想癥”。日本在其國際戰略中體現的現實主義,并非總是小心翼翼的“不情愿的現實主義”,它致力于同美國保持良好的聯盟關系。美國決策者希望日本保持“不情愿的現實主義”,從而推動亞太地區的均勢。出于對中國的恐懼、缺乏對美國的信任及對恢復國家名譽和自治的渴望,“怨恨的現實主義”可能更加根植于日本。“怨恨的現實主義”可能增加日本單獨采取軍事行動的動力,提升其自治能力,進而顯著地增加美國(更何況中國)對其控制的難度。

如果日本從“對沖”向“制衡”的轉變成為可能,第三個結論便顯而易見。為了避免進入釣魚島,中國會調節自己的安全政策,進而顯著地緩解日本對地區穩定的影響。美國需要安撫“不會被忽視”的日本,并向其保證同中國協調時不忽略日本的安全利益。就日本自身而言,就像考慮“吉田茂主義”和修正主義的生成機制一樣,日本必須考慮國際戰略、國內政治變化進程對處理中國問題的影響——解讀他國意圖的保證。日本決策者指責中國領導人對日本沒有維持善意且意圖缺乏透明性。因此,日本高層同樣需要避免落入被認為是“意圖模糊”和“持有惡意”的陷阱。如果日本領導人沒有這樣做,日本和中國將一同面臨中日軍事沖突升級的風險。屆時,一定會給地區安全秩序帶來災難。

(南開大學周恩來政府管理學院博士研究生 張晨 譯)

克里斯托弗·休斯(Christopher W.Hughes),英國華威大學政治與國際關系學系國際政治和日本研究教授。電子信箱:C.W.Hughes@warwick.ac.uk

* 本文原刊于清華大學國際關系研究院的英文期刊Chinese Journal of International Politics,Vol.9,No.2,2016,pp.109-150;中文版經作者審定略有刪節。

《國際政治科學》2016年第1卷第4期(總第4期),第59—97頁。Quarterly Journal of International Politics