中國未來30年 鄉村將成為奢侈品

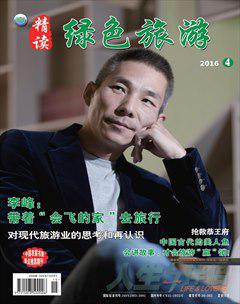

孫君

中國鄉村逐步變成空心村,外出上學、務工,年輕人和文化人流向城市。不少學者與城市人批評政府剝削了農村的資源,不!正好相反,讓農民回村是在剝奪農民的希望,農民70%的收入來自城市。

三十年后,再回到鄉村土地上的主人不是曾經走出去的農民,而是從城市奔向農村的大學生和工人。第一產業與第二產業再沒有像今天分得如此清楚,“農民”這個名詞會逐步被人們淡忘,“三農問題”不復存在。

城鎮化在不到20年時間內,會促成鄉村20%的耕地轉化,空心村會轉移,都市有錢人住進了鄉村,城市核心區將會成為“空心城”,交通、污染、地質災難、人的物欲會讓人們失去理智失去道德,三十年后“空心城”將取代“空心村”。

農村會變成新的人類家園

30年后,種田是最好的一種生活方式。30萬人以下的城市會變成首選之地,3-5萬人的小城鎮將是人們最向往的地方。中國完全進入老齡化時代。隨著高速、地鐵、交通、互聯網、物流網的異軍突起,傳統生活方式將逐步消失,就像固定電話與信件還有電報,自然進入了博物館。

人類文明的源泉是土壤,社會的價值觀在鄉村發生重大轉變,這種改變源于植被、土壤與水,它們才是文明的全部,是金錢之母,人只有身臨鄉村才會與農民一樣,用心與情來體會。三十年來,城市用科學與技術掩蓋了常識,城市是用科學與技術構筑的,城市現代化技術越強,其脆弱性越大。30年后城市進入老年期,城市功能面臨嚴重受損、維修成本過高的問題。 中國有一半以上的城市逐步不適合人居,水、電、氣是關鍵問題。用人民幣取代了污染,用法律取代了道德,用西方300年文明取代了5000年中華文明。驀然回首,中國到了三十年后,才清楚西方的文化養不了中國人。

一產(農業)時代的到來

30年后,是中國5000年文明史以來最重要的歷史時期,農業進入生態與科技、自然與工業化融為一體的“一產時代的到來”,傳統的農耕用具在20年中就基本用不上了。

農耕文明的消滅由科學技術來決定,工業化生產方式與百分之百的商品化生活方式,讓絕大多數農村開始迅速進入到鄉村城市狀態,中國政府的新農村建設更是依照城市化的理念推進,推動著農民并不太歡迎的新農村。

嚴格的說,新農村建設是對中國農耕文明的一次破壞,這場破壞從本質上改變了中國農民,同時也終結了城市時代的命運。

“以人為本”改為“以自然為本”

從人的基本要求來看,“食”,在田園鄉村絕對重要,蔬菜基本是有機蔬菜,又開始從有機蔬菜追求本地和原種食品。

“住”,目前建房,住所是徹底依人們的要求為原則,三十年后,開始從內心世界關注土壤,開始把土壤與樹木視為自己的孩子,把它們看成有生命的物質。

而真正能把人與自然融為一體,那是50年后的事了。那時的“住”,追求的不僅是室內的舒適度,而是開始強調室內外的環境,人與人之間的道德,住房與自然間的和諧,由“以人為本”改為“以自然為本”。

鄉村環境會成為城市人追求的主流目標,房地產也開始轉向廣闊的鄉村市場。“行”,行與路是一體的。目前的城市在最初規劃時,并不是現在的規模,城市是帶著沉重的壓力在被動發展。滿大街的人,是城市發展沒有預料到的,“行”成為所有人很不滿意的問題之一。

城市的路在修修補補中發展,鄉村的路因為每個小城市均為3-5萬人,道路呈現放射狀的,小城市不是在水泥鋼筋之中,而是在林中、水塘邊、在小山坡,這里的路是景是田是人文環境,農村不再是汽車,可能是自行車、摩托車(太陽能)盛行,很多路又把水泥給改成砂石路和泥路。

三十年之后,鄉村將是未來中國人的奢侈品,中國鄉村正如今天的城市讓人們向往,城市將會成為問題與破壞的代名詞,這就是我的預言。

(來源:北京綠十字)