圖形譜教學(xué)培養(yǎng)低段學(xué)生音準(zhǔn)能力淺探

方碩婷

摘 要:音準(zhǔn)問題是歌唱教學(xué)的核心,也是唱好歌曲的關(guān)鍵。教師可以運用圖形譜教學(xué)法,在小學(xué)低段對學(xué)生進行音準(zhǔn)教學(xué)的訓(xùn)練。實踐中,教師要著重抓住音樂作品中的旋律、節(jié)奏與力度等要素,根據(jù)歌曲旋律起伏、節(jié)奏變化、力度張弛等音樂要素創(chuàng)編充滿樂感的圖形譜,使孩子們在直觀、感性的圖形譜中對歌曲的結(jié)構(gòu)、情緒和旋律等特點獲得比較清晰的認(rèn)知,從而為他們提高音準(zhǔn),準(zhǔn)確演唱和表現(xiàn)歌曲奠定基礎(chǔ)。實踐表明,圖形譜能使學(xué)生在感性、直觀的圖形譜中對音樂作品的結(jié)構(gòu)、情緒和旋律特點獲得清晰的認(rèn)知,從而為他們準(zhǔn)確地演唱歌曲、表現(xiàn)歌曲奠定基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞:圖形譜教學(xué);低段學(xué)生;音準(zhǔn)能力

一、圖形譜創(chuàng)編的三大基本點

1.把握歌曲的基本結(jié)構(gòu)

音樂作品的結(jié)構(gòu)一般有一段體、兩段體和三段體,小學(xué)階段多數(shù)是一段體和兩段體結(jié)構(gòu),三段體很少出現(xiàn)。

一段體歌曲結(jié)構(gòu)短小、規(guī)整,通常由3~4個樂句組成,簡單易學(xué),適合低段學(xué)生的學(xué)唱。兩段體歌曲通常以AB結(jié)構(gòu)形式出現(xiàn),大多出現(xiàn)在中、高段教學(xué)課本中。這些歌曲結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜一些,一般由6~8個樂句構(gòu)成,而三段體歌曲在小學(xué)階段出現(xiàn)的較少。

我經(jīng)過多年的實踐發(fā)現(xiàn),適合圖形譜教學(xué)的主要是兒童歌曲。

2.理解歌曲的音樂情緒

每一首歌曲都有自身的情緒特點,不同的情緒會帶給大家不同的感受。哪種情緒的歌曲更適合創(chuàng)編圖形譜呢?一般來說,情緒單一的歌曲更適合進行圖形譜創(chuàng)編。熱情歡快的歌曲,在圖譜設(shè)計時,可采用較為夸張的圖形,畫的速度稍快一些,幅度與力度盡量大一些。抒情平緩的歌曲更適合圖形譜教學(xué),因為情緒平緩的歌曲速度稍慢,音符數(shù)量較少,學(xué)生在關(guān)注圖形譜的同時容易關(guān)注音符的高低走向,從而在心里獲得音準(zhǔn)等方面的體驗。

3.關(guān)注旋律的基本特點

歌曲的旋律特點是表現(xiàn)歌曲最重要的方面,它可分為旋律的高低走向、節(jié)奏的松緊變化、音樂記號的演唱表現(xiàn)與內(nèi)心感覺的不同表達(dá)等方面。如果我們創(chuàng)編的圖形譜能夠與歌曲的旋律特點相吻合,那么學(xué)生對歌曲的演唱與表現(xiàn)力將會大大提高。

二、圖形譜教學(xué)培養(yǎng)低段學(xué)生音準(zhǔn)能力的實踐

1.眼到,利用圖形譜幫助學(xué)生梳理歌曲結(jié)構(gòu)

音樂是聽覺藝術(shù)和實踐藝術(shù),它不像文學(xué)作品、美術(shù)作品那樣呈現(xiàn)在人們面前,供我們細(xì)細(xì)品味、分析與比較,這就給我們分析音樂結(jié)構(gòu)帶來了一定困難。在實踐教學(xué)中,我發(fā)現(xiàn),采用圖形譜可清晰、形象地幫助學(xué)生了解音樂內(nèi)容,劃分段落,使學(xué)生對音樂結(jié)構(gòu)的把握變得簡單易行。

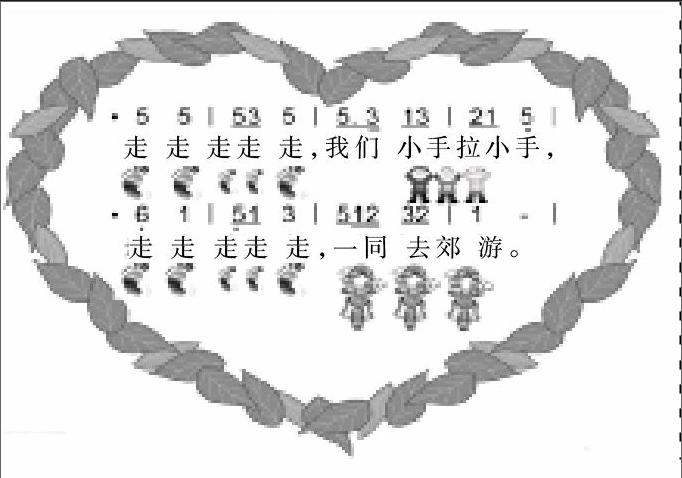

以二年級歌曲《郊游》為例,旋律多以同音重復(fù)、動機重復(fù)的手法在一個八度之內(nèi)形成,曲子不長,但由于變化多,學(xué)生聆聽時感覺亂而雜。這時,我就采用圖形譜讓學(xué)生直觀感知歌曲的基本結(jié)構(gòu),見右圖:

教學(xué)時,我自己做到音樂爛熟于心,徒手畫時,要讓圖形譜“活”起來,散發(fā)出濃濃的“樂味”,使學(xué)生在圖譜和教師徒手畫的暗示中充分感覺音樂的韻味。

2.心到,利用圖形譜引導(dǎo)學(xué)生把握音準(zhǔn)旋律

學(xué)生聽出音樂細(xì)微的變化之后,教師就要引導(dǎo)學(xué)生感受音樂細(xì)膩的旋律美。我認(rèn)為,音高、句式長短與旋律走向都是歌唱教學(xué)圖形譜中不可缺少的,尤其歌唱課堂中安排視唱環(huán)節(jié),在圖形譜上適當(dāng)標(biāo)示歌曲的唱名,對幫助學(xué)生模唱唱名十分必要,并可為低段學(xué)生今后識譜能力的培養(yǎng)打下扎實的基礎(chǔ)。

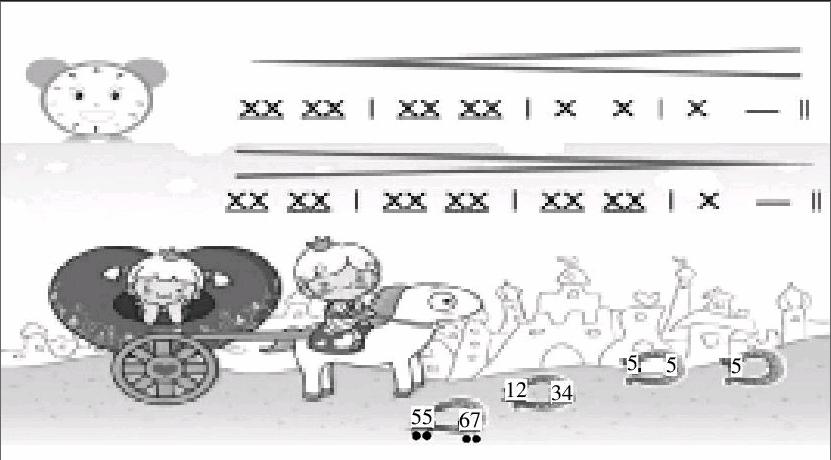

以二年級的《時間像小馬車》為例,歌曲采用有規(guī)律的節(jié)奏,形象地模仿時鐘“嗒嗒”走動的聲響。等學(xué)生把樂曲聽“薄”了之后,把圖形譜換化為律動,教師帶著學(xué)生邊律動邊分別細(xì)致聆聽第一部分,使學(xué)生產(chǎn)生較強烈的感受:馬蹄印中5(sol)、6(la)、7(si)色塊中的下面都帶了一個小點點,那個就表示它倆是低音區(qū)的5(sol)、6(la)、7(si)。馬蹄印越跑越往上,它的聲音越高;馬蹄印越跑越往下,它的聲音越低。有了這些細(xì)微的感受,學(xué)生便不再滿足于圖形譜的直觀表示,更會關(guān)注音樂的旋律走向和音高變化。

需要注意的是,實踐操作中,我們應(yīng)先運用圖形譜引導(dǎo)學(xué)生把握基本的旋律,再把圖形譜換化為律動。教師在帶領(lǐng)學(xué)生聆聽音樂律動時,一定要把細(xì)膩的變化暗示給學(xué)生,以幫助他們感知,并給予充分的聆聽和討論時間。

3.手到,利用圖形譜充分感受歌曲內(nèi)容

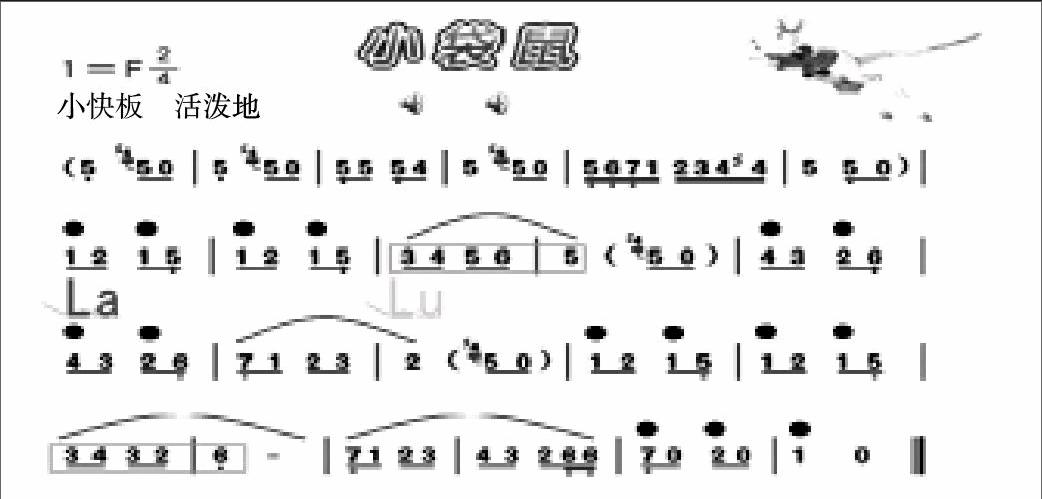

指導(dǎo)學(xué)生用手描畫音樂的縱向面貌,增強學(xué)生對音樂縱向肢體的感知,使其體驗到更豐富的音響,是有效運用圖形譜的體現(xiàn)。我們在《小袋鼠》這一課中,就是通過充分運用“點”“畫”圖形譜的形式來讓學(xué)生感受音樂、表現(xiàn)音樂的。

上課時,我們先將圖形譜呈現(xiàn)在學(xué)生的眼前,先讓學(xué)生“看”與“畫”結(jié)合:聽著老師彈奏的旋律,一邊用眼睛“看”圖形譜,一邊用手“畫”圖形譜。在初步感知歌曲旋律的基礎(chǔ)上,再讓學(xué)生開始演唱,從而做到“手、眼、口、心”并用。這時,教師依然彈奏旋律,學(xué)生邊看圖譜邊點畫,并用“l(fā)u”來演唱情緒抒發(fā)(連線)部分,用“l(fā)a”來演唱腳印(圓圈)部分。通過手“動”,可以啟發(fā)學(xué)生快速抓住歌聲中的連貫與跳躍;通過手“動”,可以幫助學(xué)生充分體驗歌曲的情緒,感知歌曲的形象。之后,再通過手“動”、眼“看”、嘴“唱”三結(jié)合,讓學(xué)生在充滿意境的感知與體驗中快樂地學(xué)會演唱,自然就能水到渠成了。

值得一提的是:教師的手勢,既要包含各種音樂要素,又要非常清晰地傳遞你想要傳遞給學(xué)生的圖形譜信息,如對學(xué)生進行音高或發(fā)聲狀態(tài)的暗示、提醒與幫助等。教師的引導(dǎo)要循序漸進,先讓大部分學(xué)生聽到縱向里還“藏”著的音樂;再通過手勢律動去細(xì)聽在旋律的什么地方出現(xiàn)、有怎樣的節(jié)奏和形態(tài);然后根據(jù)形態(tài)唱準(zhǔn)歌曲要表現(xiàn)的音樂形象。

此外,教師還要會“調(diào)整”。(1)指導(dǎo)學(xué)生演唱的圖譜,不論是節(jié)奏還是形態(tài),會做與音樂更吻合的微調(diào),讓學(xué)生有“這樣更好”之感覺;(2)能把學(xué)生感覺到,但一時找不到用恰當(dāng)?shù)囊曈X符號來進行表達(dá)的東西表達(dá)出來,讓學(xué)生釋懷地發(fā)出“我就是想這樣的呀!”之贊嘆;(3)能把學(xué)生還沒有感覺到的音高、速度、力度等要素表達(dá)出來,讓學(xué)生有“啊,對呀,還有這個呢!”的頓悟。這樣的調(diào)整正是能有效幫助學(xué)生走近音樂、提高音準(zhǔn)能力的一個活動過程。

三、圖形譜在歌唱教學(xué)實踐中初見成效

1.聽辨能力和音準(zhǔn)能力明顯提高

音樂是聽覺的藝術(shù),聽力是音樂的基本技巧。通過實施圖形譜教學(xué)訓(xùn)練,學(xué)生對于音的高低、長短、強弱均有了明顯的掌握,能較準(zhǔn)確地進行聽辨;基礎(chǔ)好的學(xué)生還能根據(jù)音樂速度的快慢、節(jié)奏的變化、歌曲的情緒表達(dá)作出聽辨反應(yīng)。

2.表現(xiàn)能力

通過圖形譜教學(xué),學(xué)生的歌唱表現(xiàn)力發(fā)生了可喜的變化:原來不敢上臺表演的學(xué)生能積極舉手參與了;原來表現(xiàn)不大方的學(xué)生能目視同學(xué),有表情地表演了;原來只會干巴巴地演唱歌曲的學(xué)生能充滿感情地歌唱了;原來常跑調(diào)的學(xué)生的音調(diào)更準(zhǔn),與音樂更吻合了;一些學(xué)生的肢體語言更大膽豐富了;個別學(xué)生甚至能富有創(chuàng)造力地表現(xiàn)歌曲了!學(xué)生的表現(xiàn)能力得到了顯著提高。

3.教師的音樂綜合能力得到有效的提高

為讓圖形譜在歌唱教學(xué)中發(fā)揮更大的作用,我經(jīng)常反復(fù)聆聽歌曲與伴奏音樂,研究旋律特點,創(chuàng)編與歌曲相吻合的圖形譜;還經(jīng)常集聚在一起商討圖形譜,相互評點,提出建議,使各自的基本功更扎實,教研氛圍也更濃厚。

回顧采用圖形譜教學(xué)法實驗的一年多時間,我們發(fā)現(xiàn)其對培養(yǎng)學(xué)生的歌唱能力極為有效。所以,我們應(yīng)該精心設(shè)計每一首歌曲的圖形譜,使之為學(xué)生的唱歌服務(wù),努力提高學(xué)生的歌唱能力。同時,我們也發(fā)現(xiàn),由于教師自身音樂素養(yǎng)不夠(耳朵的能力、唱的能力、手的能力),使得圖形譜教學(xué)法難以在實踐中取得更大的成效。因此,提高自身的音樂素養(yǎng)也是關(guān)鍵,這需要我們不懈的努力。

參考文獻(xiàn):

[1]李妲娜,修海林,尹愛青.奧爾夫音樂教育思想與實踐[M].上海教育出版社,2011-09.

[2]張緒培,吳銳淼.中小學(xué)音樂教學(xué)案例專題研究[M].浙江大學(xué)出版社,2005-05.

[3]楊立梅.識譜教學(xué)要服從于素質(zhì)教育的整體目標(biāo)[J].中國音樂教育,2002(01).

編輯 薛直艷