知識管理推動創新:國際研究視角與本土實踐

董小英 胡燕妮 施明 王馨 晏夢靈 余艷

摘要:[目的/意義]在全球經濟處于下行的情況下,研究知識管理具有現實意義。[方法/過程]對國內外知識管理理論與現實進行綜合性研究,調研主要分3個部分:一是利用可視化軟件CiteSpace對 5 000余篇國外有關知識管理的相關文獻進行主題分析,試圖發現知識管理各項活動的研究關聯和研究熱點。二是對我國559家企業進行問卷調研,以了解中國企業知識管理的現狀。調研結果顯示,人際網絡是知識獲取的主要來源;多數企業在知識管理實踐上仍處于準備期;知識密集度高的實踐較少。三是利用結構方程模型對上述問卷進行統計分析,試圖發現知識管理對探索式創新和拓展式創新、對企業績效的影響。[結果/結論]結果發現,這3項要素之間存在正相關關系;研究還同時發現,企業大多關注知識深度,對知識聯系和知識廣度重視不足。在上述研究基礎上,針對中國企業的知識管理與創新提出對策和建議。

關鍵詞:知識管理 探索式創新 拓展式創新 組織雙元能力 知識資本 知識能力

分類號:G250

引用格式:董小英, 胡燕妮, 施明, 等.知識管理推動創新:國際研究視角與本土實踐[J/OL]. 知識管理論壇, 2016, 1(1): 4-16[引用日期]. http://www.kmf.ac.cn/paperview?id=8.

1 引言

知識管理作為20世紀90年代出現的新課題,受到學術界和實踐界的廣泛重視。1939年,R. S. Lynd出版《知識是什么:社會科學在美國文化中的地位》[1],提出組織應該重新構建結構,目的是讓知識能夠自由流動,并在知識流動過程中創造機會和解決問題。1967年,彼得·德魯克在《卓有成效的管理者》[2]一書中提出了知識工作者的概念,并指出所有的工作都與知識有關。1995年,野中郁次郎在《知識創造公司》[3]一書中提出了隱性知識在創新知識過程中的重要性,并基于大量案例,總結了隱性知識與顯性知識轉化的知識創造模型。今天,組織的知識不僅更多地融入到產品生產和服務過程中,還影響著人們的日常業務及其工作方式。一個組織如果能有效地培育、獲取和分享知識資源,將會幫助企業在世界上獲得戰略性的競爭優勢。

知識管理學科對于知識屬性的界定,在認識論上有不同的觀點。D. Hislop[4]在其知識管理教材中的觀點頗具代表性,他將知識管理認識論分為兩類:客觀視角和實踐視角,也有學者稱其為內容(實體)視角和關系視角。客觀/內容視角強調知識是客觀對象,知識管理實踐側重于編碼和搜集知識,創造各種機制促進人們搜索和獲取知識系統,如建立可供檢索的數據庫和鼓勵員工將知識進行編碼并存儲。而實踐/關系視角強調知識的動態性和流動性,隱含在人際關系之間,因此知識管理實踐側重于通過各種形式的互動和溝通,促進知識的交流和共享。

從戰略視角看,管理者的核心職責之一是積累和保護有價值的知識和能力。組織的知識和能力主要表現為將輸入資源轉化成有價值的知識和專業化技能,并通過組織機制的設計,提高知識更新和優化效率,擴大知識傳播和使用范圍。在這個過程中,知識管理的核心不僅是利用和保護已有的知識,更重要的是不斷開發新知識。

從戰術視角看,組織要利用技術和制度設計方法,提高組織內部的知識交換速度,當組織內的知識分享、流動和創造速度比外部環境快的時候,競爭優勢就會逐漸呈現出來。為了加速知識的分享流動,組織需要消除妨礙知識交流和轉移的障礙,如文化上的控制、組織結構上的等級制等。

本文的研究主要由三部分組成:一是利用信息可視化軟件對國際知識管理研究5 000篇文獻的主題分布和國家差異進行現狀調查和分析,以形成對國際知識管理發展的全景視角;二是用問卷調查的方法,對國內企業的知識管理與創新現狀進行調研和對比分析;三是利用結構方程模型對559家企業數據進行分析,以發現知識管理與創新對企業績效的相關影響。研究的目的是對國際知識管理成果和我國企業知識管理現狀獲得全景式的認識,從而為推動知識管理理論與實踐的未來發展提供一些基本事實和認識。

2 知識管理研究的國際視角

為了解全球知識管理研究狀況,筆者通過信息可視化軟件CiteSpace,對ISI Web of Science數據庫核心合集中的17 596篇英文文獻中被引頻次最高的前5 000篇文獻進行共詞分析與聚類分析,繪制研究熱點知識圖譜以及國家與關鍵詞疊加知識圖譜,通過圖譜解讀知識管理的發展現狀和研究熱點。檢索主題分別為“knowledge organization” “knowledge integration” “knowledge reuse” “knowledge transfer” “knowledge protect” “knowledge absorption/absorptive capacity” “knowledge flow” “knowledge acquisition” “knowledge sharing”和“knowledge creation”。總文獻去重后用CiteSpace軟件對關于知識過程(knowledge process)研究中的高頻關鍵詞進行時區分布分析,初步的研究發現如下。

2.1 知識管理研究主題的時間分布

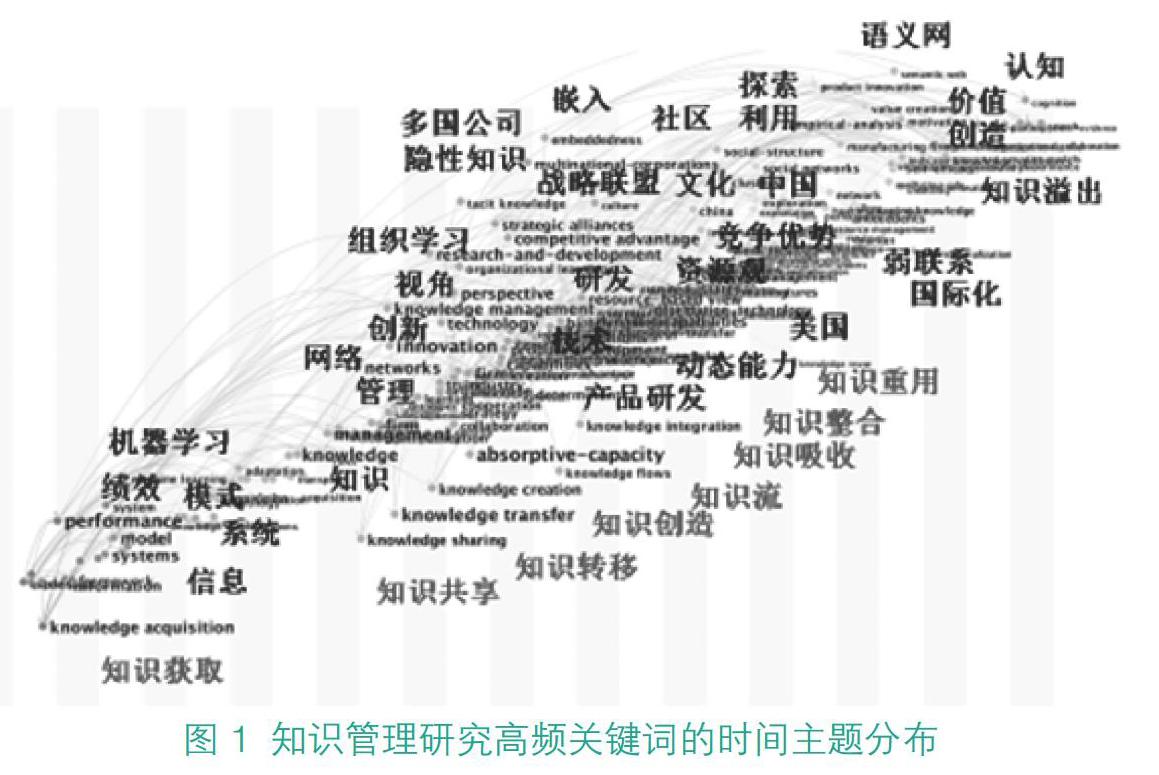

從時間發展序列看,知識管理研究文獻的分布基本反映了知識管理流程中的主要活動,覆蓋知識獲取、知識共享、知識創造、知識流、知識吸收、知識整合和知識重用的全過程,符合知識管理活動的內在邏輯關系(見圖1)。在這些活動中,創新(innovation)是被引頻次最高的詞,這一發現表明知識獲取、知識共享、知識創造、知識流動、知識吸收、知識整合和知識重用等諸多知識管理活動,與組織創新關系最密切,其最終目的都是實現創新。知識獲取與信息系統相關,信息技術與機器學習技術可以大大提高知識檢索和知識獲取的效率。知識共享、知識轉移、知識流、知識吸收等活動代表了知識動態流動過程中的關鍵主題,重點探討如何讓獲取的知識與組織業務和實踐過程融合,與組織學習、網絡、跨國公司、戰略聯盟、資源和動態能力相關。知識整合和知識重用反映了在知識形成和積累的基礎上如何創造價值,因此與知識溢出、價值創造有關,而知識的體系化會對語義網的形成和認知體系的穩定性產生影響。

2.2 知識管理研究主題的時間演化

在上述發現的基礎上,筆者又對這10個研究主題過去25年的變化情況進行進一步數據調研,試圖發現這10個知識管理主題的發展演化情況。從圖2的數據看,雖然這10個主題的研究在20世紀90年代初期均已出現,但除了知識獲取外,對其他知識過程的研究在進入21世紀后才逐步發展。1988年知識獲取的文獻發表數量猛增,是該研究方向的突現點,其后每年文獻發表穩定在100篇以上,而且數量波動上升,預計未來發展趨于平緩。進入21世紀后,知識轉移發展最快,知識吸收次之,而知識保護與知識重用并未得到太大發展。由當前知識過程研究的發展趨勢可推測出:知識轉移與知識吸收發展優勢明顯,且文獻發表量將持續快速增加。近兩年,知識獲取與知識共享文獻年發表量保持在300篇,預計未來發展趨于平緩。知識創新在2010年以前發展速度較慢,2010年后文獻發表量迅速增加,可推斷知識創新已逐步得到專家重視,將得到充分發展。知識集成、知識流動、知識組織的發展遲緩,年發表文獻量趨于穩定,說明對這3個知識過程的研究有一個穩定的群體,但并未得到廣泛關注。自研究開始以來,知識保護與知識重用的文獻量都極少,說明對這兩個知識過程的研究并未成型,有待學者深入研究。從新穎性角度來看,知識保護出現最晚,新穎程度都不算高;從研究熱度來看,知識獲取與知識轉移的研究頻次明顯高于其他知識過程。

另外可以看出:①出現最早的知識過程的研究數量也是最高的。例如知識吸收、知識獲取、知識轉移。②盡管對知識組織的研究早在1979年便開始了,但文獻發表量較低,沒有受到知識管理領域學者的廣泛重視。③對知識共享的研究發起相對較晚,但是發表論文數量較多,與幾乎同時出現的知識重用和知識流動形成鮮明對比。④出現最晚的知識保護研究次數極少,說明并未得到全面發展。同樣的結果,在表 1的數據中也得到驗證。

2.3 知識地圖上呈現的國家研究主題差異

采用CiteSpace疊加聚類的方法,將國家與關鍵詞進行疊加,研究各知識過程的空間發展情況,所得結果見圖3。由圖3可知:美國與加拿大的研究側重知識創新、知識轉移、吸收能力、績效、產品開發、產業環境,這與美國跨國公司數量多、重視創新高度相關;德國側重組織知識、算法、機器學習、知識管理影響因素,這與德國的工業基礎雄厚、重視智能制造有關;瑞士側重研發、知識外溢、網絡、社會資本、制造業,這與瑞士重視在有限的地理空間內擴大知識價值有關;荷蘭側重信息系統,知識獲取與吸收;法國側重知識流動,研究內容涉及社會網絡、弱聯系、社會結構和轉型;意大利側重知識獲取與知識重用,研究內容包含系統環境、本體、決策支持等計算機科學;日本側重領導力、人工智能和知識分類,與其機器人產業、重視領導人的隱性知識有關;中國、英國、西班牙這3個國家聚類在一起,研究內容涉及市場、團隊、組織知識和動態理論,說明這些國家的知識管理側重組織和市場層面。這些數據表明,知識管理的研究重點與本國經濟的地位和企業需求密切相關。

3 知識管理的本土實踐

2015年研究團隊對我國制造業、電力能源業、信息業等各個行業共559家企業的知識管理高管、首席執行官、部門經理等主要負責人進行調查,開展中國知識管理和創新調研。其中,約35%的企業是國內某知名知識管理企業的已有或目標客戶,這些企業或多或少實施或準備采納與知識管理相關的技術和系統。另一些企業問卷數據則來自筆者在學校和企業授課期間的MBA或EMBA學員。

受訪企業按照公司類型劃分,國有企業占54%,民營企業與股份制企業占39%,其他(包括合資與獨資企業)占7%;按照企業規模劃分,500人以上的大企業占74%,500人以下的中小企業占26%;按公司成立時間劃分,1978年之前成立的企業占30%,1978-2002年成立的企業共占44%,2002年之后成立的企業占26%;按照產業分布劃分,第二產業企業占41%,第三產業企業占44%,其他產業企業占15%。調查樣本包括董事長、高管、中層和基層。調研有7個主要發現,對企業如何通過知識管理助力創新有所啟示。

3.1 企業獲取知識的主要來源是人際網絡

調查發現,企業主要通過客戶、消費者、競爭對手和供應商組成的人際網絡獲取知識(見圖 4)。人際網絡包含大量知識,企業主要通過這種方式進行知識獲取。調查發現,客戶和消費者作為信息來源獲得40%的企業認可,但從人際網絡中獲取知識的成本較高,此外,企業還主要通過技術標準和專業刊物獲取知識。

知識獲取存在兩個薄弱環節:第一,企業和政府、高校、研究機構的知識交流共享比較少,而協同創新需要加強官產學研聯動;第二,44%的企業通常從互聯網上搜索信息,而對信息服務業中真正增值的專業付費數據庫等知識有購買意愿的企業只有11%(見圖5)。這說明在產、學、研、政之間的知識流通渠道不暢,彼此之間存在著信息孤島,知識分享體系不夠健全,知識的利用率受到影響。

3.2 多數企業在知識管理實踐上仍處于準備期

調查樣本中只有28.79%的企業有具體的知識管理實踐,與國際水平存在一定距離(見圖6)。中國企業在建立激勵機制、創建知識地圖和測量企業智力方面,超過了歐美企業平均水平。但在現狀對標、分享最佳實踐、制定企業戰略和規范、實施知識管理系統以及任命CKO方面仍有較大差距(見圖7)。這說明知識管理實踐在戰術層面受到比較多的重視,但是,在知識管理戰略、組織高層負責推進知識管理、與外部領先企業知識管理實踐的比較研究方面重視不夠,程度較弱。

3.3 國有企業與民營企業在知識管理上存在差異

國有企業在制定戰略、實施系統和制定政策規范等方面推進較好。民營企業更具靈活性,采用的知識管理工具與業務的結合更加緊密,其中包括分享最佳實踐、開發“實踐社區”、創建知識地圖、測量知識資本和任命專職CKO,而這些活動是知識管理中增值最多的部分(見圖 8)。

3.4 大中小型企業在知識管理上存在差異

知識管理實踐在不同規模的企業中差異較大。筆者從調研數據中發現,中小企業在戰術層面的知識管理做得更出色,如知識管理培訓、分享最佳實踐、知識工作激勵機制;但在戰略層面,大企業的知識管理體系更加完整和規范,如在組織層面有專門的CKO負責知識管理工作,企業更重視知識資本的策略,更重視知識管理系統的審計與評估(見圖 9)。但是從整體的實現水平來看,32.74%的中小企業已經進行了知識管理實踐活動,而大企業只有27.44%(見圖 10)。對中小企業來說,知識是稀缺資源,知識分享的成本相對較低。

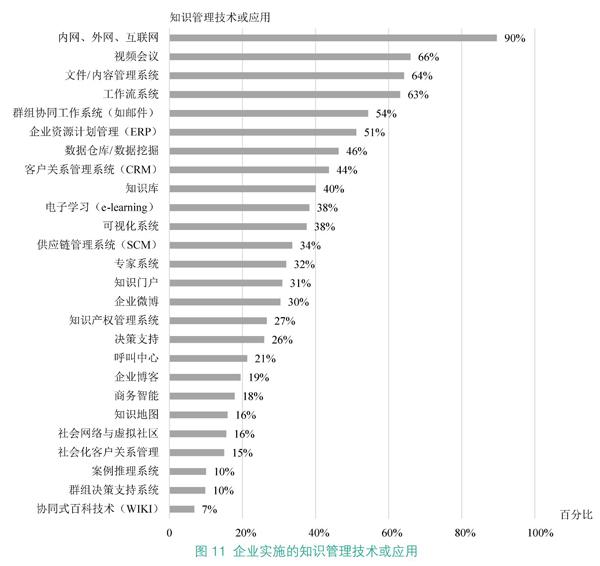

3.5 知識管理的技術應用狀況

調查發現,網絡作為中國企業實施知識管理系統的基礎設施已經得到很好的普及。知識管理日常業務的系統,如電子郵件、視頻會議、內容管理和工作流管理已經得到實施。知識管理分析技術和工具,如數據挖掘、專家系統和商務智能正逐步獲得企業重視。相較而言,社會化知識管理技術和工具,如社會網絡、協同式百科技術、社會化客戶關系管理等還沒有得到中國企業的認可和部署。企業使用最多的仍是傳統的知識管理方法,知識密集度高的知識管理實踐較少(見圖 11)。對比畢馬威全球數據,中國企業在數據挖掘、決策支持、商務智能和群組決策工具上的使用與國際水平仍有差距。目前企業使用的是相對容易實現的技術,未來知識管理需要深度發展,呈現出組織的隱性知識,通過大數據分析發現新知識,增加組織智能,獲得對市場、技術和消費者的差異性認知,提高競爭優勢。

3.6 知識管理技術和系統使用效率

企業知識管理應用的強項是日常知識管理,其中文檔資料管理最為成熟;協同管理工作是弱項,特別是以創新為核心的社區建設。從知識管理的難度和價值來看,很多企業開展的是難度低、價值小的知識管理活動。難度高、真正為企業創造價值的活動不足。華為在這方面表現突出,自身形成很多知識收割的方法論,能夠把知識管理與改進業務、提高員工能力聯系在一起,真正將經驗轉化為企業能力。

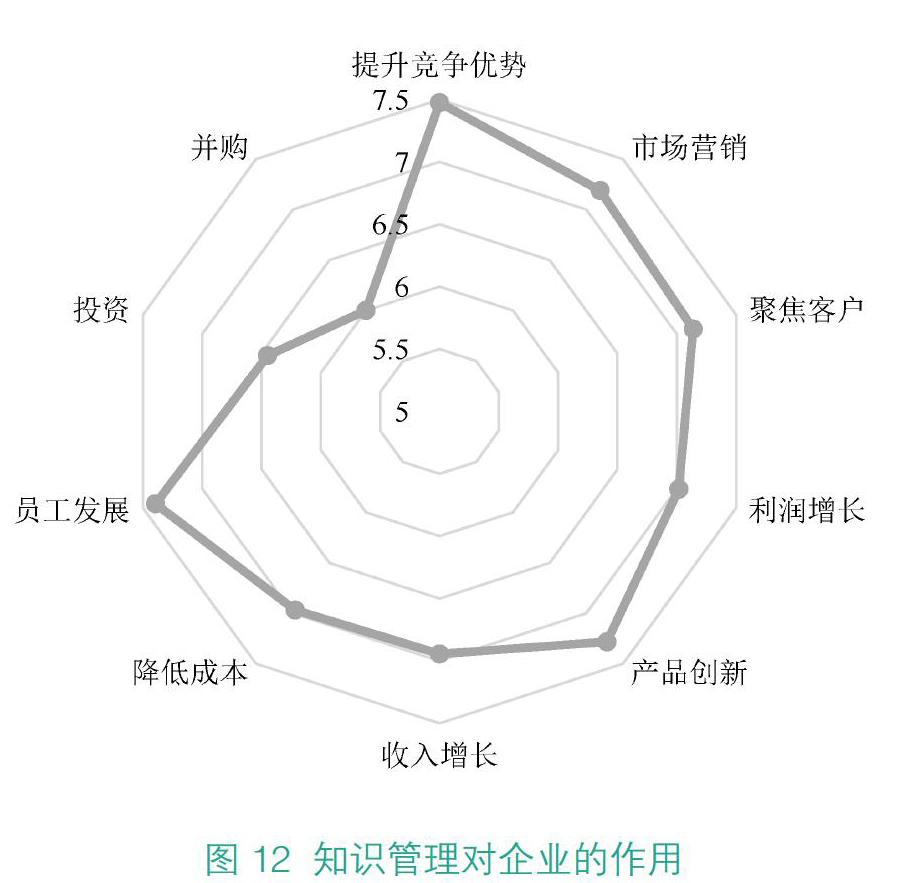

3.7 知識管理對企業的價值貢獻

研究發現知識管理為企業帶來的主要是戰略價值的提升,這種戰略績效是隱性的、長期的、難以評估的,包括員工發展、產品創新和競爭優勢的提升。而知識管理對管理者最關注的并購、投資和收入的增長并沒有顯著成效,即對企業財務價值的貢獻有限(見圖12)。這表明目前的企業并購活動中可能更多地是資金流動,而知識流動很少。實質上并購應該是知識轉移、知識集成和知識的協同創造。在投資方面,從選擇項目到后期運作都是知識密集型活動,需要打造知識型團隊讓資本產生杠桿效應,同時將業務團隊和投資團隊緊密結合,避免企業重復犯錯,快速分享企業的最佳實踐。知識管理的最終目標是將知識嵌入到產品、流程和服務體系中,讓知識替代自然資源產生溢價,從而能夠在不耗費很多資源的情況下實現收入增長。

4 我國企業知識資本與知識管理能力現狀

企業的知識資本通過3個指標測量:知識廣度、知識聯系以及知識深度。知識廣度描述一個企業的知識庫包含多領域的程度,是衡量企業橫向知識存量和知識多樣性的指標[5]。具備知識廣度的組織通常具有多樣性的客戶基礎、多樣性的細分市場和教育背景覆蓋多個專業領域的員工[6]。知識聯系衡量組織在多大程度上能夠借助外部合作伙伴、研究機構、高校等的關鍵知識進行創新活動,本文通過組織積累的行業技術知識、全面的行業知識、行業經驗、對所屬行業的熟悉程度衡量[6]。知識深度衡量組織在多大程度上掌握和熟悉某一特定行業或特定領域的專業知識,是衡量企業縱向知識存量和知識獨特性、復雜性、特定知識內容的指標[7]。具有知識深度的企業對行業及核心技術有深刻的理解及豐富的經驗[5]。

調查通過李克特七分量表測量發現,企業最關注知識深度,即行業知識的積累,平均得分5.63,而對知識聯系和知識廣度重視不夠,平均得分分別為4.81和4.93(見圖13)。如果行業比較穩定,增加知識深度可以不斷強化已有優勢,提高核心競爭力。但在中國快速變化的高漩渦式市場環境下,企業對已有知識的深度關注,會使企業產生路徑依賴和惰性,提高轉型成本,重視內部優化而忽略外部環境、技術和客戶的轉型變化,錯失進入新技術和新市場的時機。研究表明,知識廣度和知識聯系對探索式創新具有重要作用。當下中國傳統企業要想實現“互聯網+”轉型,必須依靠知識廣度和知識聯系。中國企業在知識廣度的3個方面中,對多方面客戶的組合信息掌握較好,而對多種專業知識和市場細分知識掌握不足。企業的知識聯系主要集中于供應商和客戶,即直接相關利益者,而與大學機構的聯系明顯偏低。此外,多數企業對于所屬行業非常熟悉,但對行業知識全貌把握不夠,不利于戰略制定。

企業的規模和類型不同,其知識資本也存在差異。從企業規模看,大型企業的知識資本明顯優于中小型企業,因為大型企業有足夠的資源投資知識資本的積累活動。但二者的知識結構都不均衡,關注特定行業的知識,而知識廣度和知識聯系不足。從企業類型看,國有企業的知識資本積累優于民營企業,因為國有企業管理基礎比較扎實,資源充足。同時,國有企業在知識聯系上的優勢尤為明顯,十分關注企業外的資源,特別是來自政府、大學和研究機構的資源。但民營企業和國有企業在知識廣度和知識聯系上都較為不足(見圖 14)。

企業創新還需要良好的知識能力,包括寬裕資本能力、知識感知能力和知識轉化能力。寬裕資本能力衡量企業有多少多余的資源來資助新項目[8]。企業進行知識投資必須有充足的資源供管理層調配來支持新戰略。知識感知能力衡量企業感知環境,吸收與新技術機會相關知識的能力[6]。感知到環境變化后,企業需要將獲得的信息轉化為企業能力。知識轉化能力是一種動態組織能力,衡量企業愿意放棄現有能力發展新能力的程度[9]。

跨國公司擁有充足的知識資本,但這些企業的知識管理往往側重于企業內部知識的管理,知識的運營利用體系強,而對外部知識的獲取較為薄弱。調查通過李克特七分量表測量,中國企業的知識感知能力平均得分為5,明顯優于寬裕資本能力和知識轉化能力,二者得分分別為4和4.09。良好的知識感知能力有助于企業甄別新技術、監測技術變化。受訪的中國企業大部分資本捉襟見肘,缺少足夠的寬裕資本,不利于探索式創新。同時,知識轉化能力有待提升,企業需要努力通過采納新技術確保知識能力集的更新和升級。企業只有將感知的信息轉化為知識能力,不斷用新的優勢打破已有的優勢,才能成功構建領先資源,通過3種知識能力的協同作用為企業帶來競爭優勢。

5 知識管理對創新和組織績效的影響

創新能力包括探索式創新和拓展式創新。探索式創新是指企業脫離原有的技術或制度軌道,創造新知識的能力,通常與增加差異的活動密切相關,如搜索、實驗、變異和發現等。拓展式創新是指企業沿著原有的技術或制度軌道,優化和鞏固已有知識的能力,通常與減少差異的活動密切相關,如優化、選擇、實施、效率等[10]。調查表明,中國企業主要側重拓展式創新,沒有實現雙元驅動。雙元能力決定企業未來,構建新能力具有一定風險,要求企業改變或擺脫組織現有路徑與能力的束縛,一味利用現有能力可能會在未來發展中喪失機遇。

測量結果表明,從企業的類型和規模來看,民營企業的創新能力優于國有企業,大型企業的創新能力優于中小型企業。中小型企業的創新優勢主要體現在引進改進產品以及根據客戶需求進行產品升級上,未來可以對中小型企業如何全面提升創新能力進行研究。

對于知識廣度、知識深度、知識聯系、知識感知和寬裕資本的構念定義及測量均來自已有文獻的成熟量表,其中知識廣度和知識深度來自文獻[5],知識聯系和知識感知來自文獻[6],寬裕資本來自文獻[8],知識轉化來自文獻[9],探索式創新與拓展式創新來自文獻[10],企業績效是受訪者使用李克特五分量表對知識管理項目的投資回報、市場份額增長、銷售額、資產回報率、利潤率的主觀判斷得出的。

根據企業名稱和問卷填寫人的背景信息,筆者采用取均值的方法合并了同一家企業的問卷數據。剔除不可用數據和缺失數據,最終保留228個數據分析樣本。本文采用探索性和驗證性因子分析框架來評估測量模型的信度和效度,使用AMOS通過結構方程模型對知識資本的3個維度——探索式創新、拓展式創新以及企業績效之間的關系進行分析,結果見圖15和圖16。研究發現,知識廣度對探索式創新和拓展式創新都有顯著的正向影響。知識聯系則會直接影響企業探索式創新的空間,即是否能發現新的領域。知識深度主要決定了企業的新技術創新。探索式創新和拓展式創新對企業績效均有顯著影響,其中探索式創新影響更大。

此外,本文還用同樣的方式探究了3種知識能力對創新和績效的影響。研究發現,企業感知外部知識的能力,對探索式創新和拓展式創新都有正向的影響。知識轉化能力對兩種創新均有較大的顯著正向影響。對于那些知識轉化不足的企業,應該快速構建一個從感知到轉化的橋梁。寬裕資本對創新的影響并不顯著。

6 對企業知識管理與創新的建議

基于以上研究發現,筆者為中國企業的知識管理與創新提出四點對策建議:

第一,在知識獲取的來源和渠道上,需要逐漸形成知識共同體,進一步增強政府、企業、大學和研究機構的知識共享和知識轉移,加強官產學研聯動,實現協同創新。在打造知識共同體的同時,需要進一步提升知識服務產業供給與需求的研究,目前企業對購買知識產品和服務的意愿比較低,對其原因需要做更深入的調查。同時,知識管理從業人員要改變觀念,為高質量增值知識付費,把寶貴的時間和精力用于知識的價值創造。經過加工整理的知識是有價值的,企業為增值知識付費,可以將關注重點不再放在瀏覽搜集互聯網信息上,而是通過發現問題和解決問題的環節為企業增加價值。

第二,關注知識管理的價值創造。從本次調研中筆者發現,我國企業在方法和戰術層面的知識管理活動比較活躍,但是在戰略、組織層面對知識管理的重要性認識不夠,戰略上未將知識管理與業務、績效和未來戰略結合起來;在組織層面沒有設定專門的崗位負責知識管理的推進。這個問題需要從兩個方面加以解決:一方面,企業的知識管理活動和實踐要和企業業務及戰略密切結合,另一方面,需要通過多種途徑向企業高管展現知識管理的價值和重要性。隨著互聯網+和創業創新的推進,知識資產在企業中的地位越來越重要,知識管理最終將在戰略和戰術層面同時推進。

第三,積極采納更復雜專業的知識管理工具。目前我國企業對知識管理技術和工具的應用主要集中在日常事務和交流溝通領域,但是,這些工具上難以給企業的知識積累、知識分享和知識創造帶來真正的差異化。當知識成為企業的核心資產時,需要更專業化的知識管理系統在人際網絡、知識網絡之間形成深度的知識融合和創造能力,這一類知識將成為企業未來的關鍵資源和能力。企業應采納更專業的知識管理技術,幫助企業探索開發多種知識資源,尤其是在協同工作與創造,打造虛擬社區和實踐社區中,建立能應對復雜工作的知識管理環境,而不只是可有可無的知識管理系統。這需要社會在知識管理方面進一步挖掘和培養人才,把知識管理的人員創新精神引入自身體系。

第四,進一步擴大知識聯系和知識廣度。對于處在轉型期的企業來說,拓展知識聯系和知識廣度對打破思維慣性和路徑依賴很有幫助,知識廣度會增加企業對新的商業思維、新技術的了解,發現新的成長空間。在變化和不確定的環境中,在知識廣度與知識深度之間保持動態平衡和相互配合很重要,知識廣度幫助企業增強對市場和外部資源的整合,知識深度則將新的創意和資源與原有能力和體系結合在一起;知識深度反過來又有助于企業判斷哪些知識是企業缺乏的和有價值的。

參考文獻:

[1] LYND R S. Knowledge for what: the place of social science in American culture[M]. Princeton: Princeton University, 1939.

[2] DRUCKER P F. The effective executive[M]. New York: Harper & Row, 1967.

[3] NONAKA I, TAKEUCHI H. The knowledge-creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation[M]. Oxford: Oxford University Press, 1995.

[4] HISLOP D. Knowledge management in organizations: a critical introduction[M]. Oxford: Oxford University Press, 2013.

[5] ZHOU K Z, LI C B. How knowledge affects radical innovation: knowledge base, market knowledge acquisition, and internal knowledge sharing[J]. Strategic management journal, 2012, 33(9): 1090-1102.

[6] CARLO J L, LYYTINEN K, ROSE G M. A knowledge-based model of radical innovation in small software firms[J]. MIS quarterly, 2012, 36(3): 865-895.

[7] CEPEDA G, VERA D. Dynamic capabilities and operational capabilities: a knowledge management perspective[J]. Journal of business research, 2007, 60(5): 426-437.

[8] LUCA L M D, ATUAHENE-GIMA K. Market knowledge dimensions and cross-functional collaboration: examining the different routes to product innovation performance[J]. Journal of marketing, 2007, 71(1): 95-112.

[9] HERRMANN A, GASSMANN O, EISERT U. An empirical study of the antecedents for radical product innovations and capabilities for transformation[J]. Journal of engineering and technology management, 2007, 24(1): 92-120.

[10] JANSEN J J, TEMPELAAR M P, VAN DEN BOSCH F A J. Structural differentiation and ambidexterity: the mediating role of integration mechanisms[J]. Organization science, 2009, 20(4): 797-811.

Abstract: [Purpose/significance]Knowledge management research has practical significance in the case of the global economic downturn. [Method/process] This paper is a comprehensive study of the knowledge management theory and practices, which is divided into three parts: first, we use CiteSpace to analyze 5,000 articles related to knowledge management, trying to discover the association between various knowledge management activities and the research focus. Second, our team conducted a survey on 559 companies to understand the current status of Chinese enterprises knowledge management. We found that social network is the main source of knowledge acquisition; the majority of enterprises are still in the preparation period of knowledge management practice; knowledge-intensive practices are few. Third, we use the structural equation model to explore the impact of the knowledge management on exploratory innovation, exploitive innovation and enterprise performance. [Result/conclusion] The research found that there is a positive correlation between these three elements. Besides, most of the enterprises are concerned about knowledge depth rather than knowledge breadth or linkage. Authors propose suggestions for Chinese enterprises on knowledge management and innovation.

Keywords: knowledge management exploratory innovation exploitive innovation organizational ambidexterity knowledge capital knowledge capability