我國農家樂旅游研究進展與評述

曾凡桓 桑祖南

近些年來,農家樂旅游在中國得到快速發展,作為一種新興的旅游休閑形式,農家樂旅游也在理論界形成了一定的理論成果。本文在整理和分析我國農家樂旅游文獻資料的基礎上,從基礎理論研究和產業發展研究兩方面對我國農家樂旅游研究進行了評述。

一、引言

隨著經濟社會快速發展,人民生活水平不斷提高,伴隨著的是生活節奏加快與社會壓力劇增,人們越來越熱衷于暫別城市的喧囂,走進農村,親近自然。當今世界,農家樂正被越來越多的旅游者所青睞,農家樂旅游已成為旅游業中的重要組成部分。

農家樂旅游源于19世紀30年代歐洲的“鄉村旅游”,國內農家樂旅游始于20世紀80年代,1987年成都的郊區龍泉驛書房村舉辦第一屆桃花節,以“農家樂”來命名。我國農家樂雖然起步遲,但發展迅速。近年來,在很多城市的郊區和廣大農村地區,農家樂已形成一定規模,成為都市人假日、周末休閑娛樂的一種獨特旅游形式。

二、我國農家樂旅游研究的學術動態

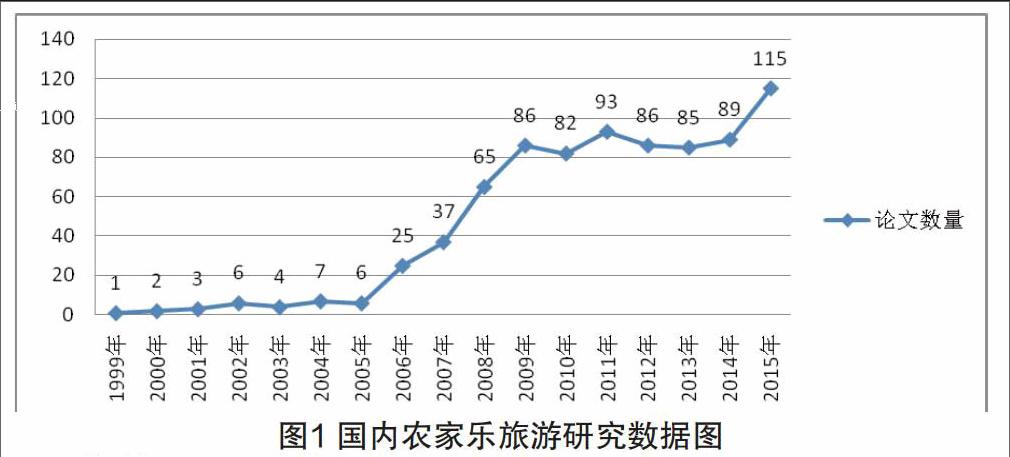

為了能夠把握我國農家樂旅游研究脈絡,我們在中國知網CNKI數據庫中以“農家樂”作為關鍵詞檢索,選取到2015年12月的文獻,共檢索到792篇中文相關文獻(見圖1)。

通過上圖可看出,我國農家樂旅游的研究文獻數量總體呈上升趨勢,對于農家樂旅游的研究經歷了以下三個階段:

第一階段:1999年以前。這一時期,國內鮮有農家樂旅游,部分地區農家樂旅游也是處在初步摸索的階段,國內學者對于農家樂旅游的文獻也寥寥無幾。第二階段:1999-2005年。隨著城市居民生活水平的提高,黃金周假期的實行以及人們對于城郊旅游乃至鄉村旅游的向往,農家樂旅游在國內逐漸興起,并逐步發展,這一階段國內學者對于農家樂旅游研究逐漸增多。第三階段:2006年至今。國家旅游局將2006年的旅游主題確定為“中國鄉村游”,將2007年全國旅游宣傳主題確定為“中國和諧城鄉游”,在全國范圍內大力發展鄉村旅游。隨著帶薪休假制度進一步完善,農村條件日益改善,農家樂旅游作為鄉村旅游發展的最具規模、最有代表性的形態,在中國蓬勃發展起來。學術界對于農家樂旅游的研究成果也顯著增多。

三、農家樂旅游的熱點問題研究綜述

從文獻資料分析看,當前國內農家樂旅游的研究熱點主要集中在基礎理論研究和產業發展研究兩大方面,我們總結了概念研究、開發意義研究、存在問題研究、發展模式研究、利益相關者研究、規劃與設計研究等農家樂旅游熱點問題的研究概述。

(一)農家樂旅游基礎理論研究

1、農家樂旅游的概念研究

對于農家樂旅游的概念,不同學者從不同的角度進行了解讀。胡衛華(2002)從屬性來定義農家樂,認為農家樂屬于鄉村旅游,利用農業文化景觀、農業生態環境、農事生產活動以及傳統的民族習俗等資源,是一種集觀賞、考察、學習、參與、娛樂、購物、度假于一體的旅游活動。馬艷霞(2003)從旅游產品的角度來概括,認為農家樂是一種旅游產品,內容就是觀鄉村景色、嘗鄉村淡飯蔬食、體農家生活習俗、品鄉村文化意韻,其本身是一種鄉村文化的內涵。鄭光豹(2008)則從經濟角度給出了定義:以鄉村為背景,以休閑娛樂、農事文化、民俗風情、生態田園風光或特色民居為主要賣點的旅游形式;以農民為市場經營主體,以農民所擁有的土地、庭院、經濟作物和地方資源為特色,以城市居民、工薪階層為目標市場,以滿足旅游者娛樂、求知和回歸自然等為目的的一種農業經濟、旅游經濟和文化產業的結合體。

關于農家樂旅游的定義目前在學術界并還未達成統一意見,但學術界多以田喜洲(2002)廣義和狹義的定義為主,即狹義的農家樂是指游客在農家田園尋求樂趣,體驗與城市生活不同的鄉村意味,而廣義的農家樂則包括農、林、牧、副、漁等形式,比較全面地概括了農家樂旅游的概念。

2、農家樂旅游的開發意義研究

農家樂旅游的開發不僅給游客帶來了身心休憩的場所,也是農家樂當地居民增收致富的有力手段。農家樂旅游對于促進新農村建設、帶動農村經濟發展都具有重要的現實意義,同時也與我國當前的生態文明建設緊密相關。國內學者對于農家樂旅游的開發意義主要集中于經濟、文化、環境生態和扶貧這四個方面。

經濟方面:胡先群(1999)認為農家樂旅游調整和優化農村產業結構,旅游一業帶動多業發展,繁榮經濟。農家樂旅游還可以帶動農村就業,充分調動農村閑余勞動力,從而增加農民收入。文化方面:農家樂旅游給旅游地帶來了人流、物流以及意識流、思想流,帶來全新的觀念和思想,大大增強了當地居民的文明意識,促進了農村地區的精神文明建設(胡衛華,2002)。環境生態方面:農家樂旅游既能為廣大游客提供優美質樸的自然環境,滿足人們精神需求,也有利于美化和改善鄉村環境,創造清潔生態的農家樂休閑度假村。扶貧方面:王軍(2009)認為農家樂旅游可以促進區域經濟發展,縮小城鄉差別及區域差異。

3、農家樂旅游存在問題研究

雖然農家樂旅游在我國得到迅速發展,但是也存在許多問題。縱觀學者的研究可以發現,農家樂旅游一般有以下的通病:在發展理念上存在缺乏創意理念、缺乏品牌戰略、缺乏科學規劃、文化含量低、定位模糊等問題(張文菊,2007);在經營管理上存在經營不規范、經營模式雷同、管理不科學、競爭手段單一等問題(吳文智,2015);在人員素質上存在經營業主各自為營,合作意識弱、工作人員服務意識不強等問題;在衛生消防上存在食品衛生有待加強、消防設施不全以及火災隱患等問題(韓濤,2008)。

(二)農家樂旅游產業發展研究

1、農家樂旅游的發展模式研究

國內學者對農家樂旅游的發展模式存在不同的劃分,如開發模式、管理模式、經營模式、制度模式、組織模式等,是從不同角度對農家樂旅游的發展模式進行的探討。學者們也根據不同地區總結了不同的發展模式。鄒統釬(2005)將成都農家樂的發展模式分為農家園林型、觀光果園型、景區旅舍型、花園客棧型、養殖科普型、農事體驗型、川西民居型等。李菁、米薇(2007)對寧波農家樂旅游開發模式從旅游產品角度分為農業觀光型、休閑度假型、民俗文化型、美味佳肴型,從分布地域角度分為都市郊區型、景區依托型,從投資開發主體角度分為農戶聯合型、公司+農戶型、公司+社區+農戶型、政府+公司+農村旅游協會+旅行社型、股份制模式。

2、農家樂旅游的利益相關者研究

農家樂旅游的核心利益相關者包括游客、業主、當地居民、當地政府等,國內學者對于農家樂旅游利益相關者研究多集中于游客和業主。

對于農家樂旅游的游客研究,丁華(2008)通過問卷調查分析了秦嶺北坡農家樂客源市場的人口學及地理空間等特征,揭示了游客以空間尺度較小的周末一日游為主等行為模式規律。孫瑩(2011)對西安城郊型農家樂實證調研,分析指出城郊型農家樂交通環境至關重要,季節性影響較小,主要限制因素是天氣,并且游客重游率及忠誠度較高。

對于農家樂經營業主的研究,王秀紅學者(2009)研究較為全面,他主要以上海、武漢和成都近郊農家樂業主為研究對象,從開業起始目標、開業動機、開辦原因、業主家庭目標、業主開辦農家樂滿意度等多方面對業主進行了研究。

3、農家樂旅游的規劃與設計研究

農家樂旅游的開發離不開科學的規劃與設計,關于這方面的研究文獻相對較多。吳倩妮(2006)從統籌規劃,規范管理,完善旅游基礎設施建設,加強服務人員培訓,深化文化內涵五個方面對農家樂旅游設計提出了建議。江山(2008)則提出對農家樂鄉村旅游景觀規劃迎合城市發展、城鄉一體規劃、區域環境建設統一起來,貫徹從宏觀到微觀的規劃模式。李巧玲(2015)從農家樂旅游產品角度,提出應激發旅游產品設計創意活力、強化旅游產品品牌戰略、豐富旅游產品營銷渠道、優化旅游產品開發制度環境。

四、農家樂旅游研究評述

隨著我國農家樂旅游發展到不同階段,學者研究領域與側重點也隨之變化。總體看來,在2006年以前,學者多側重對于農家樂旅游的概念、開發條件、開發優勢、發展現狀以及存在問題和對策等進行研究;在2006年以后,大多數學者集中于解決實際應用問題領域,對于農家樂旅游的發展模式、農家樂業主以及游客行為、農家樂規劃與設計等方面的研究逐漸成為研究重點。國內對于農家樂旅游的研究經歷了由表及里、由淺入深的過程,定量研究方法逐漸被運用其中,研究領域不斷拓展,研究重點不斷加深。

(作者單位:武漢大學)

旅游縱覽·行業版2016年3期