海水中金屬鉛水質基準定值研究

洪 鳴,王菊英,張志鋒,閉文妮,藍文陸(.廣西海洋環境監測中心站,廣西 北海 536000;.國家海洋環境監測中心,遼寧 大連 603)

?

海水中金屬鉛水質基準定值研究

洪 鳴1,王菊英2*,張志鋒2,閉文妮1,藍文陸1(1.廣西海洋環境監測中心站,廣西 北海 536000;2.國家海洋環境監測中心,遼寧 大連 116023)

摘要:為建立符合我國海洋生物對金屬鉛耐受能力的海水水質基準,依據可代表我國生物區系特征的生態毒理學數據基于評價因子法及物種敏感度分布模型,對金屬鉛的海水水質基準進行了推導.推導結果顯示,不同的推導方法定值存在明顯差異.基于物種敏感度分布模型法,鉛的海水水質基準高值(HSWC)定值為275μg/L;基于評價因子法,鉛的海水水質基準低值(LSWC)定值為0.8μg/L.推導結果可為我國海水水質標準的修訂提供有益參考.

關鍵詞:鉛;海水水質基準;物種敏感度分布;評價因子

? 責任作者, 研究員, jywang@nmemc.org.cn

作為大多數陸源排海污染物的匯,近岸海域承受著巨大的環境壓力.海水水質基準指示了海洋環境對特定污染物受納能力的底線,是制定海水水質標準的準繩和科學依據.在海洋資源的持續利用和海洋環境保護實踐中,海水水質基準起著基礎性的支撐作用.而目前,我國并沒有建立相應的水質基準體系[1],現行頒布制定的水質標準多借鑒于發達國家的生態毒性數據.

據統計,2010年我國鉛的環境釋放量較2000年增加了2.57倍[2].由于金屬鉛具有較強生物富集性及神經毒性,目前已被世界各主要國家列為“優先控制污染物”[3].因此,根據我國近海水生生物區系的特點和污染控制的需要,開展相應的海水水質基準基礎研究,構建符合我國近海海洋環境特征的海水質量基準,對加強我國海洋環境質量的監測、評價和監督管理;對制定我國海洋環境保護技術政策、標準不無裨益.

在歐美主要國家,水質基準研究開展較早,并已發布基于各情景下的水質基準推導技術文件.近年來,我國在水質基準推導方面開展了相關工作[4],并在重金屬[5]、營養鹽[6-7]、有機污染物[8-9]等水質基準應用研究中取得了相應進展.

1 材料與方法

1.1 海水鉛的水質基準體系

建立水質基準的核心是水質基準方法學,即水質基準的定值問題[10].廣義上,水質基準方法學包括兩部分:其一,基礎毒性數據的獲取方法,即毒理學試驗的相關內容;其二,由毒性數據建立海水水質基準的定值方法.其中基礎毒性數據決定著定值方法,定值方法決定著基準值的合理性.

考慮海域用途的多樣性及與之匹配的分級水質標準,目前各國用于確立污染物水質基準的毒理學數據主要分為兩類[11-13]:表征高濃度污染物短期作用對水生生物不利影響的急性毒性數據;以及表征低濃度污染物長期作用對水生生物不利影響的慢性毒性數據.相應地,本文采用雙值水質基準體系:海水水質基準高值(HSWC)——用于保護海生生物免受高濃度污染物短期作用的不利影響;海水水質基準低值(LSWC)——用于保護海生生物免受低濃度污染物長期作用的不利影響及其可能產生的次生效應.

此外,由于污染物具有生物富集效應,特定污染物可經由食物鏈進而影響上層營養等級生物;同時根據我國現有的海水水質標準的保護目的:保護海洋生物安全和水產品食用安全.因此鉛LSWC的推導須同時考量污染物對海生生物長期作用所產生的不利影響,及人群因食用受污染水生生物所帶來的健康影響.

在此,本文的海水水質基準低值涵括保護水生生物安全和食品衛生兩個子基準:保護生物安全的LSWCbio,以及保護食品衛生安全的LSWCfood,并以LSWCbio和LSWCfood中的低值作為最終LSWC.

1.2 毒性數據篩選

毒性數據篩選于知網文獻數據庫、USEPAECOTOX及補充毒性試驗.

為保證所建立的鉛海水水質基準符合我國海洋生物區系生物對特定污染物的耐受能力,本文所甄選生物毒性數據皆由棲息于我國境內的海水水生生物的毒性試驗所得,毒性數據甄選原則為:適合的試驗方法,包括對照試驗及水質監控;以受試生物的死亡或生長作為急性試驗終點,以半致死濃度LC50或半效應濃度EC50表征;以受試生物幼體早期試驗的畸形率、生長發育作為慢性毒性試驗終點;針對同種生物、不同時長的毒性試驗所得毒性數據,以其幾何均值作為最終采納值;針對同種生物不同生命階段所得毒性數據,以其幾何均值作為最終采納值.

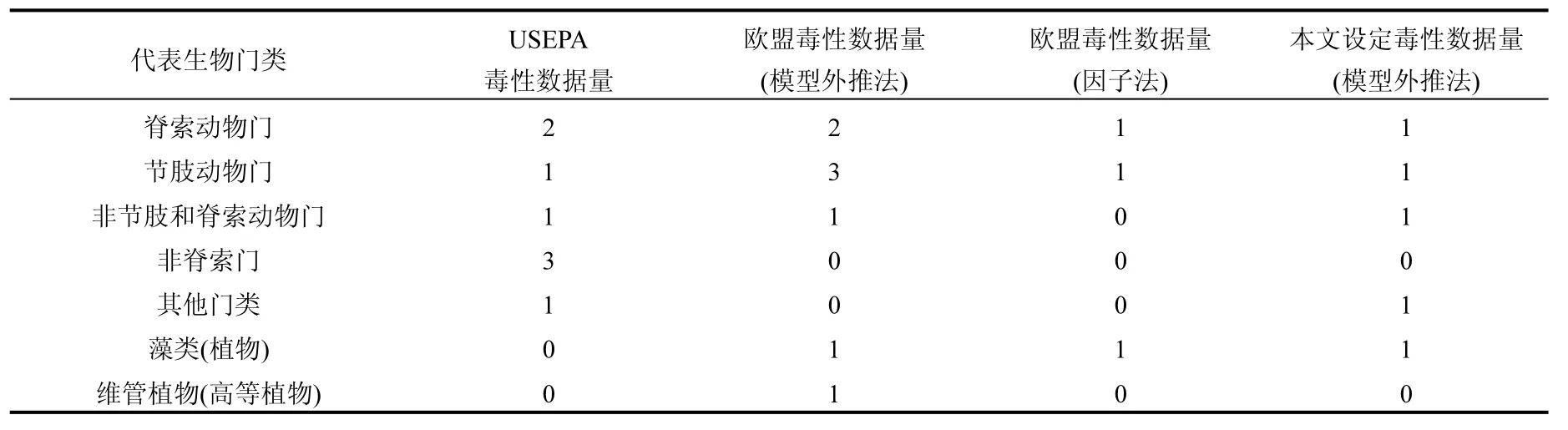

同時,針對模型推導基準,為了能使海水水質基準貼近真實的海洋生境,并考慮營養層級生物對同一污染物敏感性的差異,以及出于對擬合假設檢驗的考慮,用于推導水質基準的毒性數據須有一定的代表性(如表1所示,以生物門類表示).在本文設定中,須獲得5個門類生物、8種不同生物的毒性數據用于推導海水水質基準.這5個門類生物為:藻類(包括原生界的單細胞藻類)、節肢動物門(甲殼類)、脊索動物門(魚類)、軟體動物門(貝類等)及其它動物門的水生生物.其中藻類、甲殼類和魚類的毒性數據必須具備.

1.3 鉛海水基準推導方法

一般地,在保護海生生物安全方面,水質基準定值方法基于兩個基本的前提性假定:生態系統的敏感性取決于生態系統中最敏感的生物;保護生態系統結構完整便可保護整個生態系統的群落機能完好.

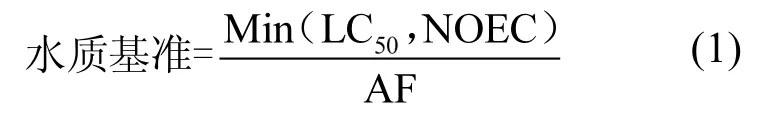

而經由已知的、有限的生物對特定污染物的毒性數據推定未知的、對特定污染物“最為”敏感生物的毒性數據,常用的方法有:經驗性的評價因子法和基于數理理論支持的模型外推法.評價因子法的有效性和選擇適用的評價因子在某種程度上強烈依賴于敏感生物的毒性值.其表達形式如式1所示.

式中:AF為評價因子,特別地,相對于淡水生境而言,在海洋生境中的生物種類要更為豐富,由毒性數據外推海水基準的不確定性更大[14],而與此相反的是,可獲得的海洋生物的毒性數據遠比淡水生物的毒性數據要少,因此歐盟推薦用于海水基準推導的評價因子較之淡水要嚴苛10倍; Min(LC50,NOEC)為毒性試驗中敏感生物的毒性值.

模型外推法的基礎為物種敏感度分布(SSD)理論.基于SSD的模型外推法被歐美主要國家應用于水質基準的推導.模型外推法通過最大似然估計或其他的方法,將污染物對生物的效應濃度(急/慢性毒性試驗數據)擬合為頻數分布模型,如log-triangular、log-normal或log-logisitic分布;再由求出的概率分布模型,定義了危害濃度HCp,即在分布模型中,污染物對生物的效應濃度≤HCp的概率為p.換而言之,在此污染物含量HCp下,生境中(100-p)%的生物是相對安全的.

在人群健康的防護方面,LSWCfood用于保護人群免受因食用低濃度污染物長期作用的海洋生物可能帶來的不利影響,其一般由食品衛生標準或污染物的安全攝入量及生物富集因子反演而得.

表1 推導海水水質基準所要求的生物門類Table 1 Phyla required for deriving the saltwater quality criteria.

2 結果與分析

2.1 受試生物毒性數據分布特征

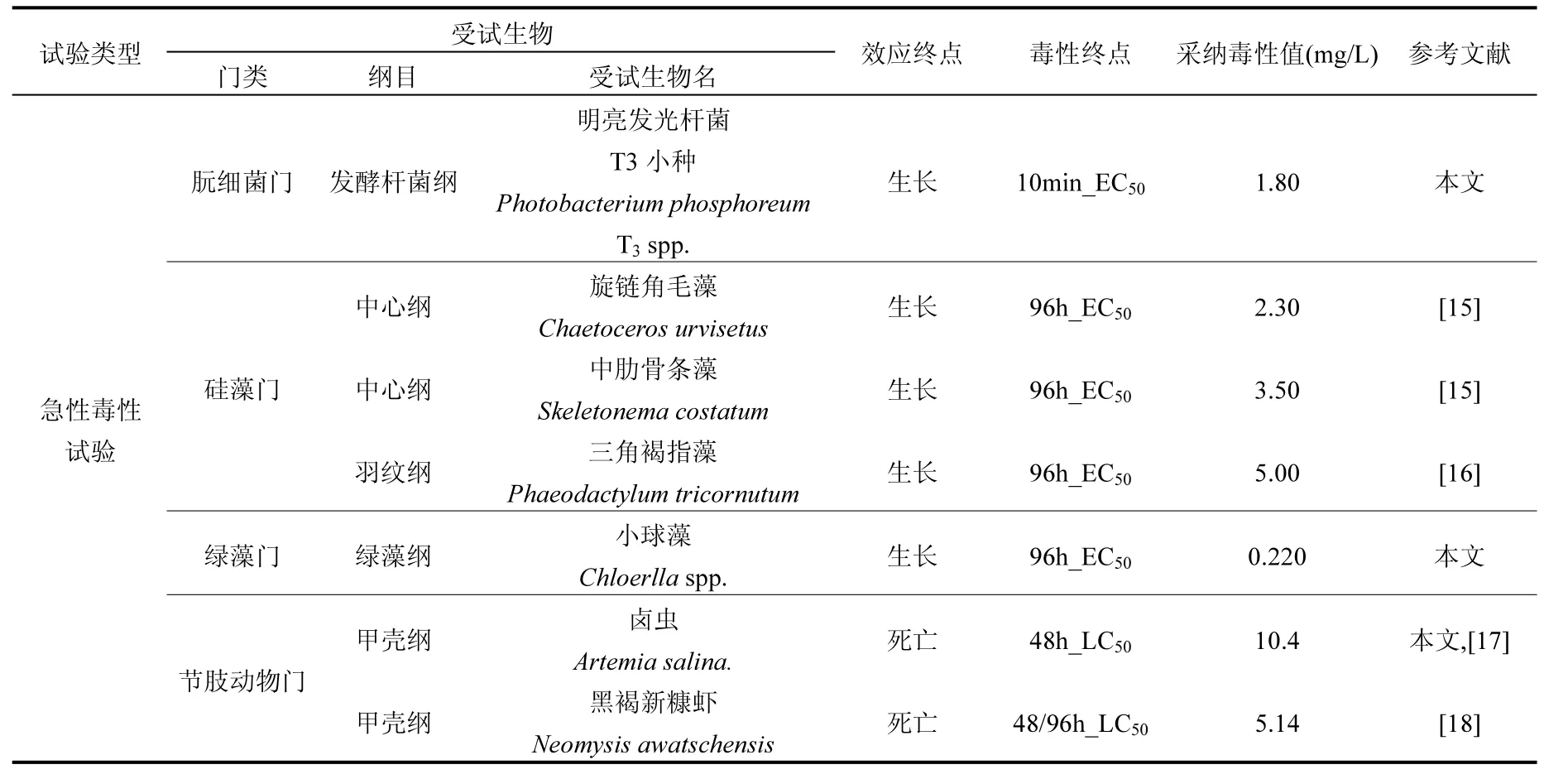

由所確立毒性數據篩選原則,采用棲息于我國境內的海生生物的毒性試驗數據用于推導金屬鉛的海水水質基準,數據如表2所示.毒性數據包括12組急性毒性數據、3組慢性毒性數據及兩組生物富集數據,涵括6個門類,8個綱海生生物,覆蓋藻類、甲殼類、魚類3個營養層級代表生物.

表2 金屬鉛海生生物毒性數據Table 2 Toxicity data of Pb to Marine life

續表2

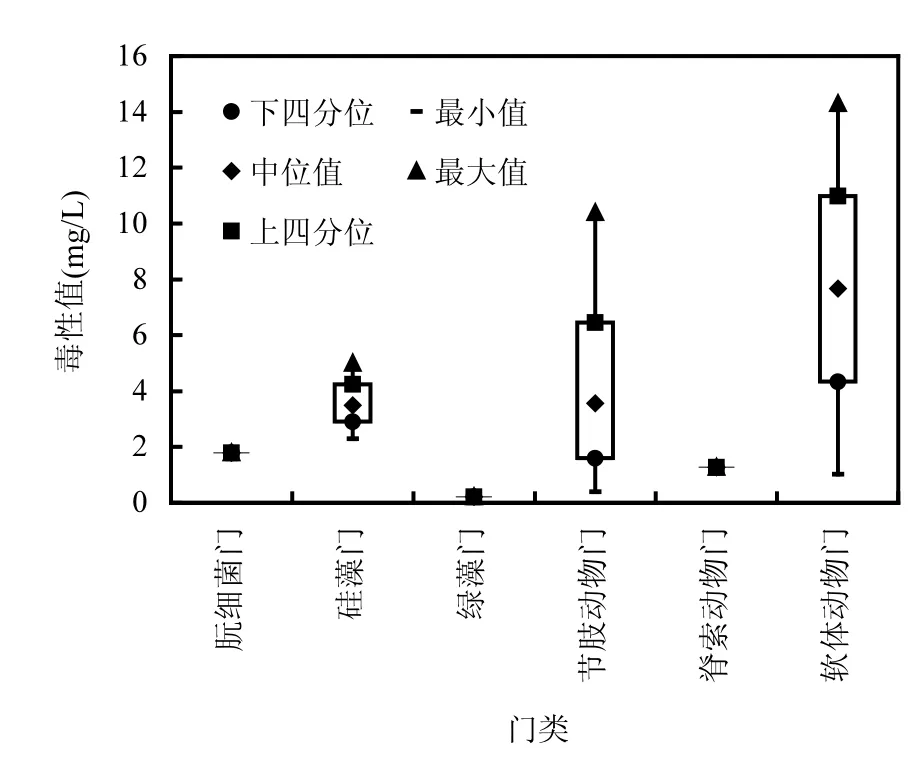

圖1 金屬鉛生物毒性的敏感性比較Fig.1 Comparison of toxicity sensitivity of different taxonomic categories to Pb

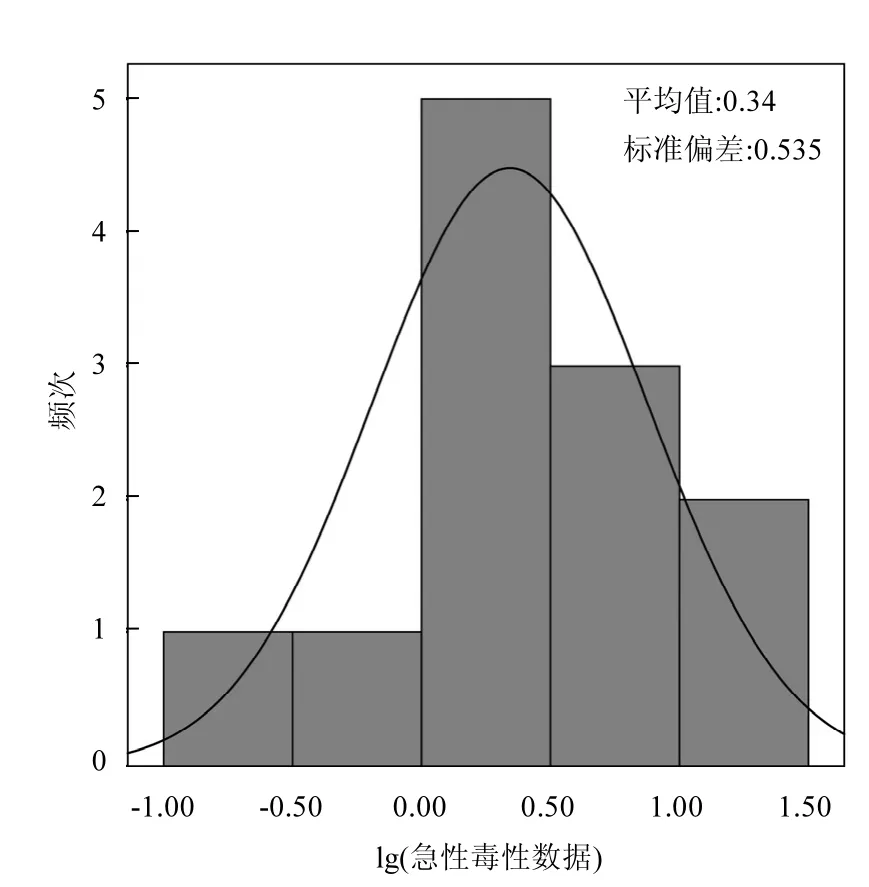

基于現有毒性數據,將同一門類的生物急性毒性數據進行箱圖(圖1)比較可知,綠藻門生物對鉛毒性最為敏感,軟體動物種間對鉛毒性耐受性差異較大.將急性毒性數據對數化后,經K-S檢驗,其分布符合均值為0.34,標準偏差為0.53的正態分布(圖2).

圖2 金屬鉛生物毒性的對數正態分布Fig.2 Log-normal distribution of lead toxicity with Logarithmic converter

而在慢性毒性數據方面,只有脊索動物門及軟體動物門3組數據,其中櫛孔扇貝(Chlamysfarreri)對鉛最為敏感.

2.2 鉛海水水質基準高值推導

設置海水水質基準高值(HSWC)針對的是高濃度污染物短期對生物的毒性效應,在此以海生生物的急性毒性值推導海水水質基準高值.

2.2.1 評價因子法 根據歐盟水質基準推導導則[14],不同的毒性數據集所引入的不確定性各不相同,因此針對不同的數據情況設定不同的評價因子(10~1000).根據歐盟導則,由所收集的急性毒性數據已具備了特定污染物對3個營養層級生物(藻類、甲殼類和魚類)的毒性數據,評價因子選擇為100,以3個營養層級生物急性毒性值最低者小球藻(Chloerlla spp.)毒性值0.220mg/l計算,應用評價因子法所推導的鉛的HSWC值為2.20μg/L.

2.2.2 模型外推法 當前使用的模型外推法以log-triangular分布的敏感度模型和log-normal分布的敏感分布模型為主.在USEPA導則中使用的模型為log-triangular分布的敏感度模型,而在歐盟的相關導則中則采用的是log-normal分布的敏感度模型.這兩個模型的主要差別在于所用毒性數據對最后的水質基準定值的影響.

根據美國EPA推導方法[11],選擇積累概率P最接近0.05的4個毒性數據——小球藻(Chloerlla spp.)、中國對蝦(Penaeus chinensis)、半滑舌鰨(Cynoglossus semilaevis G?nther)及櫛孔扇貝(Chlamys farreri)急性毒性數據用于擬合log-triangular分布的敏感度模型,這樣的4組毒性值可提供最有效的信息用于保護95%水生生物不受特定污染物的不利影響.應用logtriangular模型外推定值鉛的HSWC值為145μg/L.

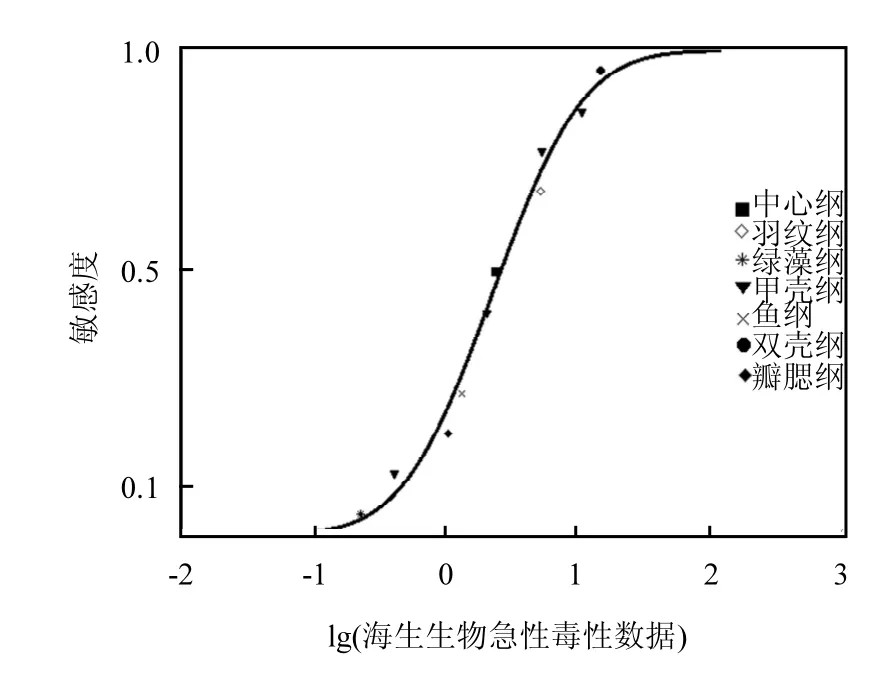

根據2.1節,所篩選急性毒性數據對數化后分布為正態分布,根據歐盟水質推導導則[13],將所篩選數據用于擬合log-normal分布的敏感度模型,如圖3所示.設定保護目標值為海洋生境中95%的生物免受重金屬鉛的不利影響,由log-normal分布的敏感度模型定值的鉛的HSWC值為275μg/L.

圖3 金屬鉛生物毒性的物種敏感度分布Fig.3 SSD for Lead

log-triangular分布的敏感度模型中只有累積概率接近0.05的4個毒性值可影響到最后水質基準的定值,即USEPA認為毒性值積累概率接近0.05的毒性值較之其他的毒性值更能為推導基準值提供更多的信息[27],因而這些毒性值在基準的定值上占據了很大的權重.值得指出的是,在毒性數據個數少于20個(USEPA規定的為59) 時,只能選擇4個數值最小的毒性數據用于推導基準值,這在數理上并不能保證基準值可確保生境中95%的生物安全.與此相反,在log- normal分布的敏感度模型中,每一毒性數據都參與了水質基準的定值,這在某種程度上減輕了個別異常低值對最后水質基準定值的影響.

由于log-triangular分布和log-normal分布的理論基礎都是物種敏感度分布,只是在擬合方法上存在差異,這很難說哪種擬合方法更優.然而,考慮到對現有毒性數據的充分利用,即減輕異常低值可能對最后水質基準的影響,以及正態分布的應用范圍較之三角分布的應用廣泛,本文在此采用log-normal擬合結果275μg/L作為鉛海水水質基準高值.

2.3 鉛海水水質基準低值推導

2.3.1 評價因子法 設置水質基準低值的目的在于考慮低濃度污染物長期作用對水生生物所產生非致命效應的影響,這些非致命效應包括水生生物的生長、繁殖、畸變.因此應以海生生物的慢性毒性值推導海水水質基準低值(LSWCbio).根據表2.1,由所收集慢性毒性數據,因只具備特定污染物對魚類的毒性數據,根據歐盟水質基準推導導則——評價因子選擇為1000,以半滑舌鰨(Cynoglossus semilaevis G?nther)慢性毒性值0.500mg/l計算.因此,應用評價因子法所推導的鉛的LSWCbio值為0.500μg/L.

2.3.2 模型外推法 由表2,可用毒性數據只有3組、兩個門類的生物慢性毒性數據,用lognormal分布的敏感度模型進行擬合,所得LSWCbio值為66.2μg/L.由于毒性數據量較少,代表性較差,LSWCbio定值為66.2μg/L存疑較大.在此,出于充分利用現有毒性數據的基礎考量,引用美國EPA提出的另一非經驗類評價因子——急慢性毒性比(ACR)用于推導LSWCbio.其推導公式如式2所示.

式中:ACR為急慢性比(Acute-Chronic Ratio). ACR為特定污染物對同一生物的急性毒性與慢性毒性關系的一種反映:其為魚類、無脊椎動物和另一敏感水生生物的急慢性毒性比值的幾何均值[28].

根據本文所篩選數據尚不能得出我國海洋生物重金屬鉛的ACRPb.在此引用美國EPA的ACRPb值51.29.由2.2.2節所推導鉛的HSWC,應用ACR評價因子所推導的鉛LSWCbio為5.36μg/L.

2.3.3 LSWCfood推導 LSWCfood由污染物的安全攝入量及生物富集因子反演而得.LSWCfood Pb計算公式如式3所示.

式中:n為人類食用水產品而攝入的污染物占日均允許總攝入量的比例,此處取10%;TOXoral:污染物的日均安全攝入量,此處取WHO推薦值3.57μg/(kg·bw);m為日均水產品攝入量,本文取中國統計年鑒2014全國居民人均水產品消費量0.029kg/d;BCF為富集因子,出于審慎起見,推導LSWCfood時引用最高的貝類富集因子935L/kg.

假設人均體重為60kg,因此LSWCfood計算值為0.8μg/L.

3 討論

3.1 基準定值方法比較

本文在同一毒性數據集下,評價因子與模型外推法定值所得差異較大,在水質高值的推導中,差異百倍(表3).縱觀不同的定值方法,各方法的共同之處在于尋求一個對所關注的特定污染物“最為”敏感的物種對該污染物的忍受限值,而后由此忍受限值推導(外推)該污染物的水質基準用于保護絕大多數水生生物的安全.

而由已知的、有限的生物對特定污染物的毒性數據推算未知的、對關注污染物“最為”敏感生物的毒性數據,評價因子法和模型外推法出現了分歧.評價因子法的有效性和選擇適用的評價因子在某種程度上強烈依賴于單個最敏感生物的毒性值,屬經驗方法.而模型外推法基于物種敏感度分布理論,該理論認為不同門類的生物,由于生活史、生理構造、行為特征和地理分布的不同而產生了差異性,這些物種的差異在毒理學上反映為不同的生物對同一污染物的敏感性存在著差異,而這些敏感性差異遵循一定的概率分布模型.基于物種敏感度分布理論的模型外推法,在毒性數據的利用度、理論支持上要優于評價因子法.

雖然模型外推法逐漸成為水質基準定值首推方法,但由模型外推法推導的水質基準值也面臨一定的限制,因此各國在模型外推法中往往也糅合評價因子法,以彌補數據不足帶來的不確定性.

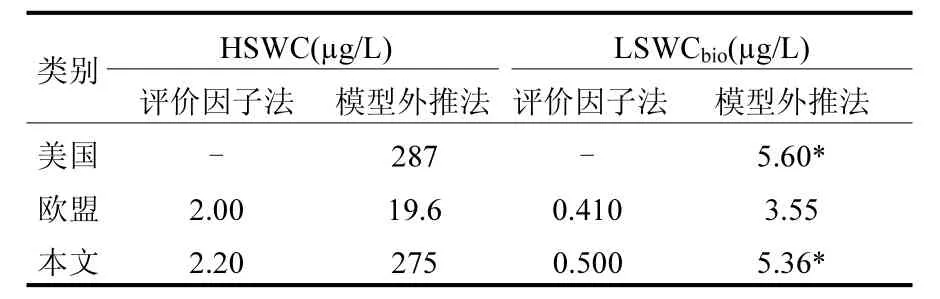

3.2 各國鉛海水水質基準值比較

本文水質基準定值與各國/組織基準定值比較見表3所示.本文評價因子法所定HSWC及LSWCbio值與歐盟定值較為接近;而采用模型外推法所推導的HSWC則存在較大差異,其主要原因為:我國海洋生物區系生物對鉛的敏感度分布與歐盟受試生物區別較大.在歐盟所采用急性毒性數據中,其最敏感藻類的毒性值較本文最低值小10倍;而其耐受物種的急性毒性值約為本文最大值的1/5.因此在同樣的推導模型下,本文與歐盟所定基準值的差異主要來源于各區域生物的毒性敏感性的不同,這也從一個側面反映出了以我國本土生物的毒性數據建立適合我國生物區系的海水水質基準的必要性.

相似地,本文所定HSWC值與美國EPA定值差異不大.然而由1.2節及2.2節可知,美國在推導其水質基準時所引入數據集要求(不含藻類數據)與模型擬合方式與本文皆不相同.本文HSWC與美國EPA定值相近或存在偶然因素.這也從另一方面反映數據選用以及擬合的模型不同,最終得出的水質基準亦不盡相同.

表3 金屬鉛的海水水質基準Table 3 The saltwater quality criteria for lead

4 結論

4.1 我國海生生物金屬鉛的急性毒性試驗相對于慢性毒性試驗,積累了更多的毒理學數據.其中綠藻綱小球藻(Chloerlla spp.)對鉛最為敏感,而雙殼綱菲律賓蛤子(Ruditapes philippinarum)對鉛毒性的耐受性最強.

4.2 基于我國海生生物的急性毒性數據,采用log-normal分布的敏感度模型推導出鉛的HSWC為275μg/L.

4.3 采用log-normal分布的敏感性模型及急慢性比值推導出鉛的LSWCbio為5.36μg/L;以安全攝入量及生物富集一直反演的鉛LSWCfood為0.8μg/L.最終鉛的LSWC為0.8μg/L.

4.4 目前水質基準的定值推導方法主要為評價因子法和模型外推法.模型外推法在毒性數據的利用和理論支持上要優于評價因子法.在毒性數據集滿足要求時推薦應用模型法推導水質基準值.

4.5 水質基準定值過程是一個無限逼近“真值”的過程:隨著毒性數據的積累及定值方法的完善,水質基準須相應更新.

參考文獻:

[1] 夏 青,陳艷卿,劉憲兵.水質基準與水質標準 [M]. 北京:中國標準出版社, 2004.

[2] 馬 蘭,毛建素.中國鉛流變化的定量分析 [J]. 環境科學, 2014,13(7):2829-2833.

[3] 周文敏,傅德黔,孫宗光.水中優先控制污染物黑名單 [J]. 中國環境監測, 1990,6(4):1-3.

[4] 穆景利,王菊英,洪 鳴.海水水質基準的研究方法與我國海水水質基準的構建 [J]. 生態毒理學報, 2010,5(6):761-768.

[5] 穆景利,王 瑩,張志鋒,等.我國近海鎘的水質基準及生態風險研究 [J]. 海洋學報(中文版), 2013,35(3):137-146.

[6] 胡瑩瑩,王菊英,張志鋒,等.遼河口近岸海域水體營養物推薦基準值的制定方法 [J]. 中國環境科學, 2011,31(6):996-1000.

[7] 閆振廣,孟 偉,劉征濤,等.我國淡水生物氨氮基準研究 [J]. 環境科學, 2011,32(6):1564-1570.

[8] 穆景利,王 瑩,王菊英.我國海水水質基準的構建:以三丁基錫為例 [J]. 生態毒理學報, 2010,5(6):776-786.

[9] 張繼偉,王偉莉,蔡 靳,等.北部灣潿洲島原油污染物的海水環境質量基準研究 [J]. 中國環境科學, 2014,34(5):1310-1315.

[10] 馬德毅,王菊英,洪 鳴,等.海洋環境質量基準研究方法學淺析[M]. 北京:海洋出版社, 2011:4-6.

[11] Charles E, stephan, Donald. I. Mount, David. J. Hansen et al. Guideline for deriving numerical national water quality criteria for the protection of aquatic organism and their uses [R].USEPA Office of Research and Development, 1985.

[12] Canadian Council of Ministers of the environment. Protocol for the derivation of water quality guidelines for the protection of aquatic Life [R]. Canadian Council of Ministers of the Environment, 1999.

[13] J H Vos, M P M Janssen. Comparison of the guidance documents in support of EU Risk assessment with those for the derivation of EU water quality standards [R]. RIVM, 2005.

[14] Institute for Health and consumer Protection. Technical guidance document on risk assessment (Part II) [R]. European Chemicals Bureau. 2003.

[15] 張瑩瑩.鉛(Ⅱ)對海洋浮游植物生長的影響 [D]. 青島:中國海洋大學, 2004.

[16] Maddock. B. G,. D, Taylor. The acute toxicity and bioaccumulation of some Lead alkyl compounds in marine animals [J]. Fate and Pollution in the Marine Environment, 1980:233-261.

[17] Govindarajan. S, C. P. Valsaraj, R. Mohan. Toxicity of heavy metals in aquaculture organisms: penaeus indicus, Perna viridis, Artemia salina and Skeletonema costatum [J]. Pollut. Res., 1993,12(3):187-189.

[18] 李建軍,楊笑波,黃 韌.五種重金屬離子對黑褐新糠蝦的急性毒性試驗 [J]. 海洋環境科學, 2006,25(2):51-53.

[19] 許章程,洪麗卿,鄭邦定.重金屬對海洋雙殼類和甲殼類生物的毒性 [J]. 臺灣海峽, 1994.13(4):381-387.

[20] Liu. M, G. Li, S. Zhang, W. Bao, and H. Gu. Influence of toxicity of metal Ions on survival of larval of Penaeus orientalis [J]. Stud. Mar. Sin (Haiyang Kexue Jikan), 1995,36(10):165-174.

[21] 柳學周,徐永江,蘭功剛.幾種重金屬離子對半滑舌鰨胚胎發育和仔雛魚的毒性效應 [J]. 海洋水產研究, 2006,27(2):33-42.

[22] 劉瓊玉,洪華生,蔡立哲.重金屬鋅、鉛對菲律賓蛤子的急性毒性試驗 [J]. 臺灣海峽, 1997,16(1):50-54.

[23] 王遠隆,楊曉巖.重金屬對櫛孔扇貝胚胎及幼體的毒性試驗研究[J]. 煙臺大學學報(自然科學與工程版), 1990,(1):43-49.

[24] 孫 耀,陳 超.汞、鋅鉛對黑鯛胚胎發育的影響 [J]. 海洋科學, 1988,(3):54-57.

[25] 喬慶林,姜朝軍,徐 婕,等.雙殼貝類養殖水體中Hg、Pb、Cd安全限量的研究 [J]. 食品科學, 2007,28(3):38-41.

[26] 王曉麗,孫 耀,張少娜.牡蠣對重金屬生物富集動力學特征研究 [J]. 生態學報, 2004,24(5):1087-1090.

[27] Daniel J. Fisher, Dennis T. Burton, Lance T. yonkos. Derivation of acute ecological risk criteria for chlorite in freshwater ecosystems [J]. Water Research, 2003,37:4359-4368.

[28] Office of Water Regulations and Standards Criteria and Standards Division.Ambient water quality criteria for lead [R]. USEPA. 1980.

Study on seawater quality criteria for lead.

HONG Ming1, WANG Ju-ying2*, ZHANG Zhi-feng2, BI Wen-ni1, LAN Wen-lu1(1.Marine Environmental Monitoring Centre of Guangxi Province, Beihai 536000, China;2.National Marine Environmental Monitoring Center, Dalian 116023, China). China Environmental Science, 2015,36(2):626~633

Abstract:Saltwater quality criteria were the scientific basis for the establishment of the saltwater quality standards. The assessment factor and species sensitivity distribution model were employed to deduce lead saltwater criterion. The toxicity data covered the species representing the marine biota characteristics in China. It was discovered from extensive experiments that results obtained by different methods exhibit significant difference. Based on the species sensitivity distribution model, the high saltwater quality criterion (HSWC) for lead was 275μg/L; whereas based on the assessment factor method, low saltwater quality criterion (LSWC) for lead was 0.8μg/L. Specifically, the study provided useful information for update of saltwater quality standards.

Key words:lead;saltwater quality criteria;species sensitivity distribution;assessment factor

作者簡介:洪 鳴(1983-),男,廣西北海人,工程師,碩士,主要從事海洋環境監測與評價.發表論文2篇.

基金項目:海洋公益性行業科研專項經費項目(200805090);國家自然科學基金項目(41466001)

收稿日期:2015-07-14

中圖分類號:X834

文獻標識碼:A

文章編號:1000-6923(2016)02-0626-08